基于标准化降水指数的山东省近45年旱涝演变特征

任建成, 张婷婷

(滨州市气象局, 山东 滨州 256612)

旱涝灾害是普遍性的自然灾害,不仅会使农业受灾,严重的旱涝灾害甚至还会破坏生态环境。据统计,旱涝灾害自新中国成立以来一直是对我国农业生产影响最大的灾种,造成了巨大的粮食损失,占我国粮食生产总损失的80%以上[1]。

山东省东临太平洋,西接欧亚大陆,自然地理环境非常复杂,饱受陆地和海洋等多种自然灾害频繁袭击[2],其中旱灾和水灾也是对山东省影响最大的灾种[3]。因此,研究山东省旱涝的演变特征,为山东省旱涝评估、防灾减灾提供气象学依据和支撑,具有重要的现实意义。

目前,已有的研究主要使用降水Z指数以及降水量距平百分率等探讨山东省的旱涝特征。如楚鹏等[4]基于降水Z指数开展山东省旱涝特征研究,发现鲁西南、鲁东南及山东半岛易发生等级较高的旱涝灾害;费艳琴等[5]以降水量距平百分率分析了山东省夏季降水的时空分布特征,发现山东夏季降水的时空分布极不均匀。随着全球气候变暖,山东省的极端天气事件频发,表现出干旱频发、旱涝急转等特征,因此,有必要结合干旱与雨涝特点,进一步对山东省旱涝年际及季节变化特征进行更加深入的分析。

降水是影响旱涝最直接的指标之一,1993年McKee等[6]提出标准化降水指数(SPI,Standardized Precipitation Index)的概念,该指数可以在不同时间尺度上客观反映研究区的旱涝变化特征,在国内外得到了广泛应用[7-11],鉴于此,本文选用标准化降水指数来分析山东省的旱涝演变特征。

1 研究区概况

山东省地处中国东部、黄河下游,大致介于北纬34°22.9′—38°24.01′,东经114°47.5′—122°42.3′,是我国10个沿海省市之一。山东省属于暖温带季风气候,气候比较温和,雨量集中,四季分明。全省年平均气温大致遵循由西南向东北递减的规律,但各地平均气温多数都在13℃左右,地区差别不大。山东省降水量分布南多北少,大部分地区年平均降水量介于600~750 mm,降水季节分布很不均衡,夏季降水量可以占到全年降水量的60%~70%,易形成涝灾,冬、春及晚秋则降水偏少,容易发生旱灾,对农业生产的影响最大。

2 数据来源与方法

2.1 数据来源

降水数据源于中国气象数据网(http:∥data.cma.cn/),包括山东省29个国家气象站点1971—2015年的逐月降水数据,经质量控制,选用其中25个气象站点的降水资料。

2.2 标准化降水指数

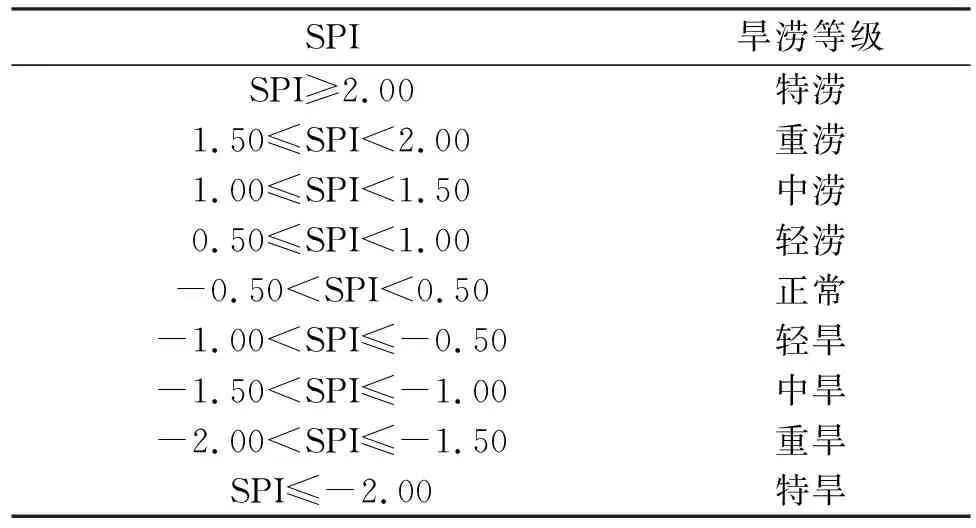

标准化降水指数的计算涉及到较复杂的Γ分布函数,在此不作具体讨论,具体计算过程可参考文献[12-13],把旱涝分成不同的严重程度等级,具体等级划分见表1[14]。

表1 SPI旱涝等级分类

2.3 旱涝评估指标

本文选用旱涝指标包括旱涝发生频率、站次比和强度[15]。

(1) 旱涝频率。旱涝频率(Pi)可按不同程度旱涝发生的年数计算相应程度干旱频率,计算公式为:

Pi=(n/N)×100%

(1)

式中:n为某站点发生旱涝事件的年数;N为研究期总年数;i为某站点。

(2) 旱涝站次比。旱涝站次比(Pj)为研究区域旱涝事件发生站点数与总站点数的百分比,计算公式为:

Pj=(m/M)×100%

(2)

式中:m为发生旱涝事件的站点数;M为总站点数;j为某年份。

Pj表示研究区域旱涝事件发生的范围,可间接反映旱涝事件影响的严重程度。Pj<10%,无干旱或无雨涝;10%≤Pj<25%,局域性干旱或雨涝;25%≤Pj<33%,部分区域性干旱或雨涝;33%≤Pj<50%,区域性干旱或雨涝;50%≤Pj,全域性干旱或雨涝。

(3) 旱涝强度。旱涝强度(Sij)用来评价旱涝严重程度,表示某站在某一时间段内的旱涝强度,通常由SPI值反映,SPI的绝对值越大,表示旱涝强度越严重。计算公式为:

(3)

式中:m为发生旱涝事件的气象站数;i为某站点;j为某年份;|SPIi|为站点i的SPI绝对值。根据25个气象站点的降水数据,分别求出1971—2015年山东省逐月平均降水量,计算出的SPI12的绝对值即山东省当年发生的旱涝强度值。

3 结果与分析

3.1 山东省旱涝发生频率

SPI(12个月)可以反映旱涝的年际变化规律[16]。山东省多年平均干旱频率为24.4%,雨涝频率为31.1%,雨涝频率高于干旱频率。使用ArcGIS软件对全省旱涝频率进行反距离插值(图1)。

可以看出,全省旱涝频率地区不均,鲁西北东部、鲁西南东部、鲁中东部、鲁东南及半岛南部地区干旱发生频率较高。鲁西北中西部、鲁中大部及鲁南地区为雨涝高发区。全省多年不同旱涝等级发生频率差异较大(表2)。对比不同等级季节干旱的发生频率得到:春、夏、秋季干旱发生频率大体一致,冬季发生干旱的频率略低,夏、秋季易发生重旱以上干旱。春季和秋季发生雨涝的频率最高,冬季和秋季易发生重涝以上雨涝。

图1 山东省多年旱涝频率分布

表2 山东省不同月、季的旱涝发生频率

3.2 山东省旱涝发生范围

3.2.1 山东省年际旱涝发生范围 山东省近45 a旱涝站次比变化特征见图2。全省干旱站次比在0~96%波动,1977年、1981年、1983年、1986年、1988年、1989年、1992年、1997年、1999年、2002年、2006年、2014年干旱站次比均大于50%,发生了全域性干旱。45 a间,无干旱、局域性干旱、部分区域性干旱、区域性干旱发生的年数分别为:12,15,2,4 a。全省雨涝站次比在也是在0~96%波动,其中1971年、1973年、1974年、1985年、1990年、1993年、1998年、2003年、2004年、2005年、2007年雨涝站次比大于50%,发生了全域性雨涝。45 a间,无雨涝、局域性雨涝、部分区域性雨涝、区域性雨涝发生的年数分别为:12,9,8,5 a。总体来看,全省旱涝影响范围大致相当,全域性干旱发生的概率略高于全域性雨涝发生的概率。20世纪80,90年代发生全域性干旱最多,而21世纪10年代发生全域性雨涝最多。

图2 1971-2015年山东省旱涝站次比变化特征

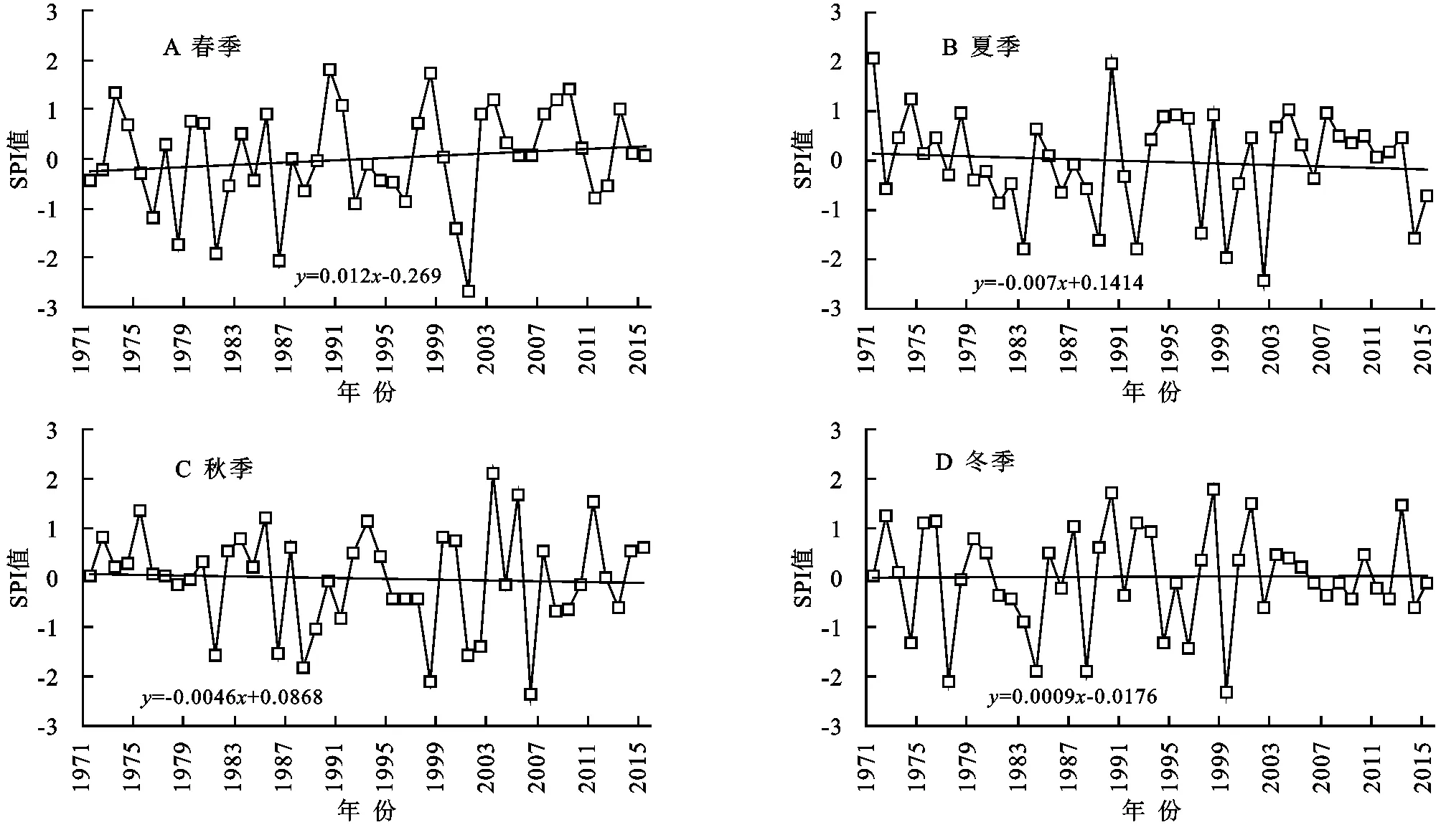

3.2.2 山东省季节旱涝发生范围 研究表明[16],可以使用3个月时间尺度的SPI进行季节干旱特征分析。基于山东省气候特点,分别用3—5月、6—8月、9—11月、12月—次年2月的SPI值,代表春夏秋冬四季的SPI值(图3)。

图3 1971-2015年山东省不同季节旱涝站次比变化特征

(1) 春季(图3A)。山东省春季雨涝的影响范围略高于干旱,全域性雨涝的影响范围明显高于全域性干旱的范围。1971—2015年春季,山东省发生全域性、区域性、部分区域性、局域性干旱事件的年数分别为9,6,8,7 a;全域性、区域性、部分区域性、局域性雨涝事件发生的年数分别为:14,3,5,9 a。20世纪80年代后,山东省春季雨涝影响范围呈现逐步扩大的态势,而干旱影响范围呈现逐步减少的趋势。

(2) 夏季(图3B)。山东省夏季雨涝的影响范围明显高于干旱。45 a间夏季,山东省发生全域性、区域性、部分区域性、局域性干旱的年数分别为8,8,6,8 a;全域性、区域性、部分区域性、局域性雨涝发生的年数分别为:11,11,2,11 a。从趋势线变化来看,夏季干旱趋势线波动起伏较大,雨涝趋势线相对比较平缓,这与山东省气候雨热同期,降水主要集中在夏季的气候特点是一致的。

(3) 秋季(图3C)。山东省秋季雨涝的影响范围略高于干旱,全域性雨涝的影响范围低于全域性干旱。45 a间秋季,山东省发生全域性、区域性、部分区域性、局域性干旱的年数分别为12,4,1,11 a;全域性、区域性、部分区域性、局域性雨涝发生的年数分别为:9,11,2,8 a。从变化趋势来看,进入21世纪,雨涝影响范围呈现缓慢扩大的趋势,而干旱的影响范围则呈现缓慢减少的趋势。

(4) 冬季(图3D)。山东省冬季干旱的影响范围高于雨涝,全域性干旱发生年数略低于全域性雨涝的发生年数。冬季发生全域性、区域性、部分区域性、局域性干旱的年数分别为10,4,1,13 a;全域性、区域性、部分区域性、局域性雨涝发生的年数分别为:12,6,1,6 a。从发展趋势来看,雨涝影响范围呈缓慢减少的趋势,干旱影响范围呈现先缓慢上升后缓慢减少的趋势。

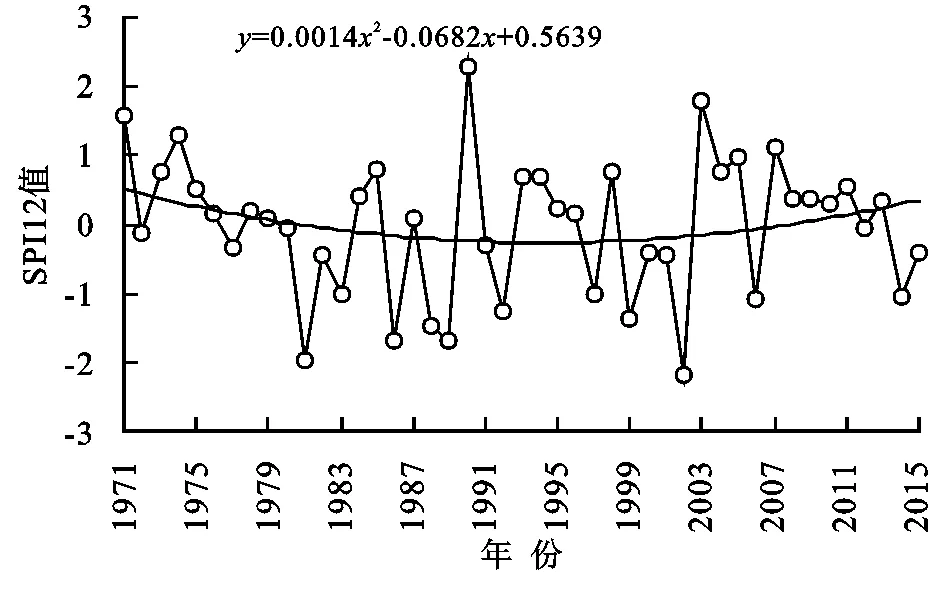

3.3 山东省旱涝发生强度

3.3.1 山东省年际旱涝发生强度 由图4可以看出,山东省近45 a的SPI值在-2.2~2.29变化。特旱、重旱、中旱发生年数分别为1,3,7 a,特涝、重涝、中涝发生年数分别为1,2,2 a。可以看出,山东省雨涝以轻涝为主,中涝以上雨涝远少于中旱以上干旱发生的年数。45 a间,山东省平均干旱强度为-1.44,为中旱级别,接近重旱级别;平均雨涝强度为1.04,达到中涝级别,略高于轻涝级别。山东省45 a间正常年份为20 a,每年发生旱涝事件的概率约为56%。从发展趋势来看,进入21世纪,趋势线缓慢上升,说明近年来山东省气候有缓慢变湿的趋势。

3.3.2 山东省季节旱涝发生强度 (1) 春季(图5A)。山东省春季旱涝呈交替出现的特点。SPI值为-2.69~1.82。45 a间,山东省春季发生雨涝的年数多于发生干旱的年数,但旱涝级别差异明显。45 a间春季发生特旱、重旱和中旱各2 a,发生重涝和轻涝的年数分别为2,6 a,没有特涝发生。春季SPI值总体上呈缓慢上升趋势,干旱强度大于雨涝强度。

图4 1971-2015年山东省旱涝强度(SPI12)变化特征

(2) 夏季(图5B)。山东省夏季旱涝呈现交替出现趋势。SPI值为-2.42~2.06。夏季发生雨涝的年数略多于发生干旱的年数,夏季发生特旱和特涝各1 a,发生中旱和中涝各1 a,发生重旱年数为5 a,远多于发生重涝的年数1 a。夏季SPI值总体上呈缓慢下降趋势,干旱强度大于雨涝强度。

(3) 秋季(图5C)。山东省秋季在20世纪70年代旱涝状态以正常为主,而后呈现旱涝交替出现的特点。SPI值为-2.36~2.09,秋季发生雨涝的年数多于发生干旱的年数,旱涝级别差异明显。秋季发生特旱、重旱、重旱的年数分别为2,4,2 a,发生特涝、重涝、中涝的年数分别为1,2,3 a,重旱以上旱情发生的年数远高于重涝以上涝情发生的年数。秋季SPI值呈缓慢下降趋势,干旱强度大于雨涝强度。

(4) 冬季(图5D)。山东省冬季旱涝呈现交替出现趋势。SPI值为-2.31~1.77。冬季发生雨涝的年数多于发生干旱的年数,旱涝级别差异明显。45 a中山东省冬季发生特旱和重旱各2 a,中旱的发生年数为3 a,重涝和中涝发生年数分别为3,6 a,没有特涝发生。冬季SPI值变化不明显,干旱强度大于雨涝强度。

图5 1971-2015年山东省不同季节SPI值变化趋势

3.4 山东省旱涝年代际变化

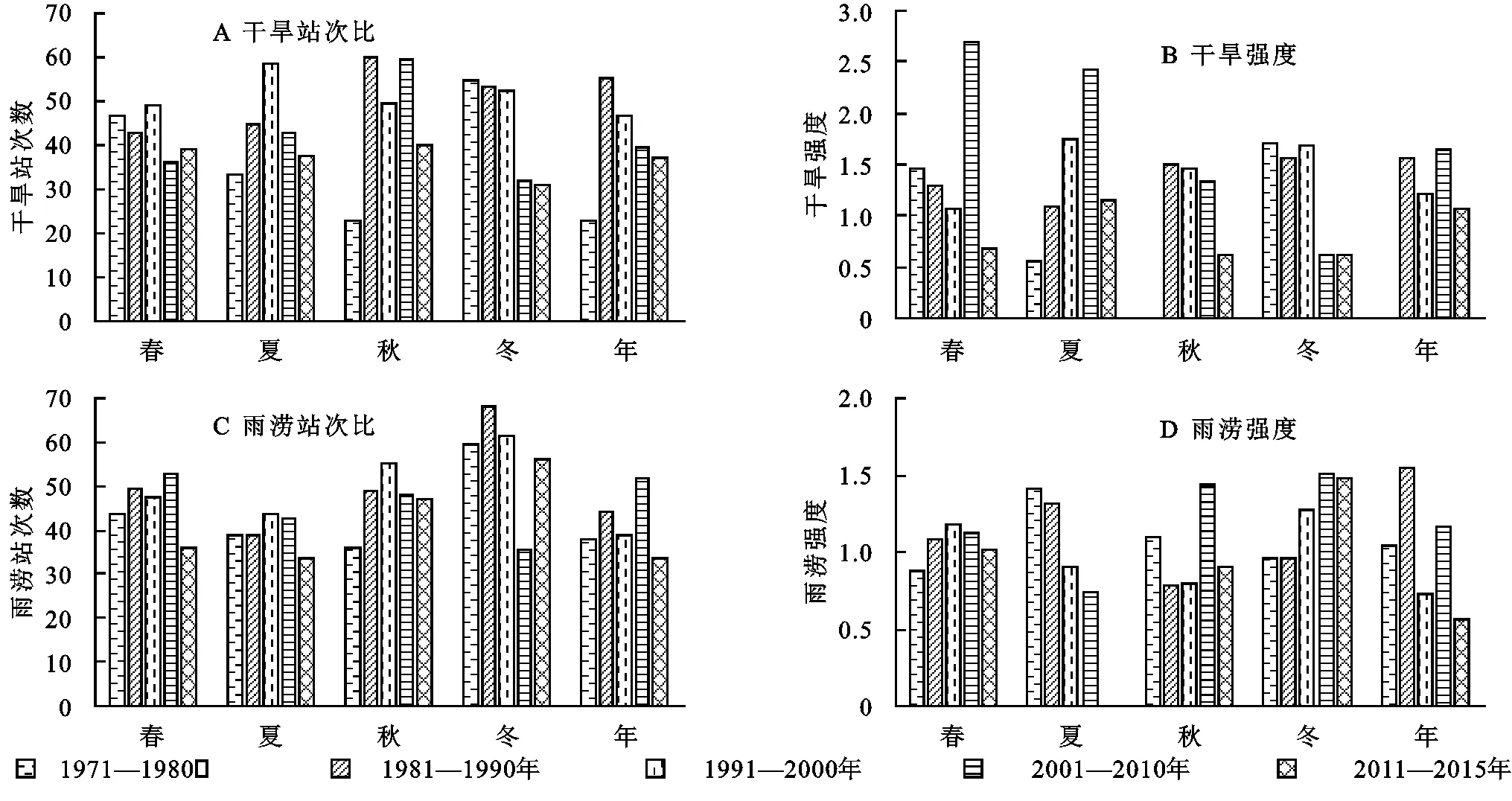

由于计算标准化降水指数需对降水数据进行均化,可能导致部分季节、年际旱涝强度值不存在。为了进一步研究山东省旱涝长期演变特征,需对各年代际不同季节的旱涝影响范围及强度进行分析(图6)。

图6 山东省各年代旱涝站次比、旱涝强度

分析山东省各年代旱涝影响范围及强度可以看出:总体来说,山东省受干旱的影响大于雨涝,但20世纪70年代雨涝的强度和范围均明显大于干旱,21世纪10年代干旱的影响范围小于雨涝。干旱的影响范围在20世纪80年代最大,平均干旱站次比达到55.1%,同时也是干旱强度最大值出现的年代,达到1.65,雨涝的影响范围在21世纪10年代最大,平均雨涝站次比达到52%,雨涝强度最大值出现在20世纪80年代,达到1.55。

从年代际季节旱涝特征来看,20世纪80年代的秋季干旱影响范围最大,平均干旱站次比达到了60%,20世纪70,80,90年代的冬季、20世纪90年代的夏季及21世纪10年代的秋季,平均干旱站次比均高于50%;20世纪80年代的冬季雨涝影响范围最大,平均雨涝站次比达到68%,20世纪70年代的冬季、90年代的秋季和冬季、21世纪10年代的春季,2011—2015年期间的冬季,平均雨涝站次比高于50%。21世纪10年代的春季干旱强度最大,平均干旱强度值达到2.7,其次为20世纪10年代的夏季,平均干旱强度值达到2.4,20世纪70年代、80年代和90年代的冬季、20世纪90年代的夏季,平均干旱强度均大于1.5;21世纪10年代的冬季雨涝强度最大,平均雨涝强度达到1.51,其他年代各季节平均雨涝强度均低于1.5。

4 结论与讨论

(1) 山东省多年平均雨涝频率高于干旱频率,但不同旱涝等级、不同地区的旱涝发生频率差异较大。春、夏、秋季干旱发生频率大体一致,冬季发生干旱的频率略低,夏、秋季易发生重旱以上干旱。春季和秋季发生雨涝的频率最高,冬季和秋季易发生重涝以上雨涝。总体上山东省旱涝事件呈常态化发展趋势,从月份、季节及年际上发生旱涝事件的可能性均较大。

(2) 山东省旱涝影响范围大致相当,全域性干旱发生概率略高于全域性雨涝发生概率。各季节旱涝状态以交替出现为主,但20世纪70年代的秋季旱涝状态以正常为主。各季节发生雨涝年数均高于发生干旱的年数,但多年和各季节的平均干旱强度均高于平均雨涝强度。

(3) 从年代际旱涝特征来看,山东省受干旱的影响总体上大于雨涝,但20世纪70年代雨涝的强度和范围均明显大于干旱,21世纪10年代干旱的影响范围小于雨涝。20世纪80年代的秋季干旱影响范围最大,20世纪80年代的冬季雨涝影响范围最大。

本文结合山东省的气候特点,基于标准化降水指数,从整体上对山东省旱涝年际及季节变化特征进行了比较深入的分析,以期为山东省旱涝评估、防灾减灾提供气象学依据和支撑。但标准化降水指数仅使用了降水因素,计算方法存在一定的不足之处;且山东省自然地理环境非常复杂,受陆地和海洋气候的共同影响,不同地域间旱涝特征差异较大。因此,下一步还需结合温度等其他旱涝指标,因地制宜的探讨山东省不同地域的旱涝特征。