古诗文中化学教学资源的开发与利用*

吴晗清,孙梦婷,唐 波

(1.首都师范大学教师教育学院,北京 100037;2.贵阳市第二十一中学,贵州 贵阳 550002)

0 引 言

化学是严谨的,诗是浪漫的,古人以独特的视角,将严谨的化学知识融入浪漫精美的诗歌中,留给了后人极其珍贵的笔墨.古人通过对化学现象和化学反应的悉心观察与独特的文学审美,以及对化学在社会生活中应用的精彩描述,创作了无数优美的诗篇[1].在中华传统文化中,与化学相关的工艺包括制陶、炼铜、炼铁、酿酒、烧煤、造纸、瓷器和火药等[2],古诗文是古代科学文化记载与传承的一种形式,许多古诗文中蕴含着大量有趣的化学知识.因此,化学与古诗文有着不解之缘.习近平总书记到北京师范大学考察时明确提出,“我很不希望把古代经典的诗词和散文从课本中去掉……我觉得‘去中国化’是很悲哀的.应该把这些经典嵌在学生的脑子里,成为中华民族的文化基因.”中华优秀传统文化是习近平总书记十八大中讲述治国理念的重要源点,传统文化早已经从历史中重新走了出来,拥有了新时代的丰富内涵[3].古诗文是中华传统文化的一部分,其拥有悠久的历史文化内涵,且已深入到人们的日常生活中.随着新课程改革和素质教育的不断深入,古诗文在当前的教育教学中受到了高度的重视.

将古诗文引入中学化学教学,不仅是落实《普通高中化学课程标准(2017版)》[4]中强调的“注重挖掘中华民族传统文化蕴含的思想观念、人文精神,增强文化自信,提升人文素养”,还能激发学生学习兴趣、活跃课堂气氛,拉近化学与生活的距离[5],引导学生关注社会、自然、环境、能源、资源、健康和安全等问题,在化学教学中渗透人文精神,促进学生人文素质与科学素质的同步提高[6],达到人性与知性的统一[7].可见,进行化学相关的古诗文教学具有学科教育和文化传承的双重功能.

现有与化学相关的古诗文教学研究,主要包括对古诗文的解读和化学教学情景引入等.吴茂江[8]通过解读唐太宗李世民的《咏烛二首》,详细地介绍了该诗中所涉及的化学知识,包括蜡烛的来源、结构、主要成分及燃烧时的化学变化等;吴茂江和吴文瑞[9]通过解读明代于谦的《咏煤炭》,介绍了煤炭的生成、分类、化学组成和用途等;王国峥[10]通过对明代于谦的《石灰吟》进行解读,阐述石灰的制取和用途;马娟娟[11]以高三一节氧化还原反应课的教学设计为例,将古诗文中有关氧化还原反应的素材引入教学中,构建信息情境,把化学课堂与古诗文结合起来,使课堂更具诗情“化”意;吴志勇和杨广斌[12]将古诗文引入化学课堂的教学模式,展示化学学科之美,以希冀改变学生对化学的片面认识,提高化学学科的吸引力,使更多学生选修化学,培养更多社会所需的化学人才;鲍继才[13]根据教学实践,总结出在化学教学中可以用古诗文导入、激趣、营造意境、探究和总结等.

目前,将古诗文资源融合在中学化学教学的研究论文较少,且已有相关研究缺乏对古诗文中涉及的化学知识进行体系化的归纳与整理,且从研究方法来看,均没有涉及实证研究.因此,本研究以北京市中学生为研究对象,调查并分析中学生对古诗文中的化学认知和知识现状,在已有文献的基础上,整理中学教学中与化学学科相关的古诗文资源,并提出相应教学建议.

1 问卷调查

1.1 调查对象

以420名北京市普通高中三年级学生为研究对象,均为同一高中平行班学生,且都已在高考中选考化学学科.

1.2 问卷设计

问卷设计共包括学生对古诗文的化学感知和古诗文中相关化学知识点2部分内容.

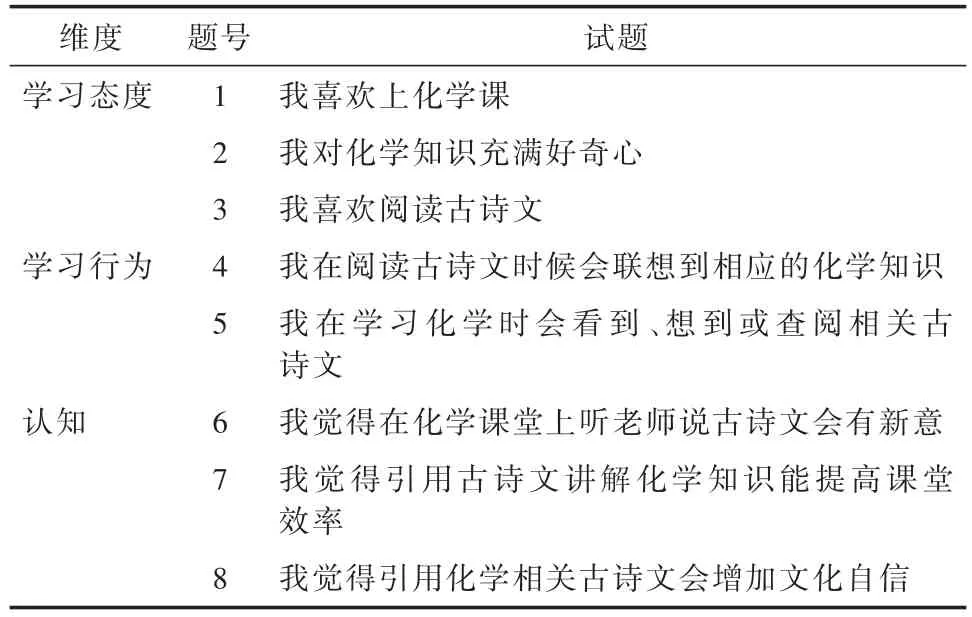

1.2.1 学生对古诗文的感知

古诗文的化学感知问卷部分包括学习态度、学习行为和认知3个维度,以选择题形式呈现,采用李克特5点计分方式:1非常不符合、2比较不符合、3不确定、4比较符合和5非常符合,共8道试题,总分40分.详细试题如表1所示.

表1 学生对古诗文的化学感知

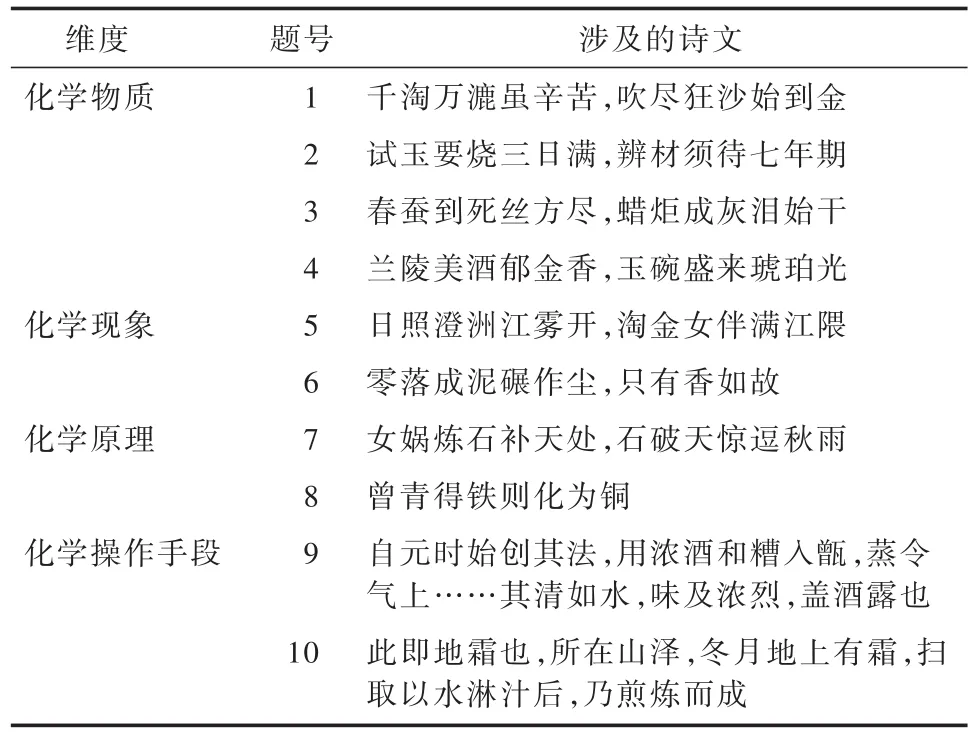

1.2.2 古诗文中的化学知识点

结合已有文献研究及化学课程内容的分类,本研究将古诗文中的化学知识点分成4个维度,即化学物质、化学现象、化学原理和化学操作手段,问卷以问答题形式呈现,学生需写出相关古诗文所涉及的4个维度内容,共10道试题,各10分,总分100分,详细试题中涉及的诗句如表2所示.

表2 古诗文中的化学知识点涉及的诗文

1.3 数据处理

利用Excel软件分析数据,分别计算2份问卷内容的整体、每道题和每个维度下的得分情况.

2 问卷调查结果

2.1 调查整体情况

共发放问卷420份,回收有效问卷408份,问卷有效率为97.14%.

2.2 学生对古诗文的化学感知情况

化学感知得分为7~40分,平均成绩为32分;在学习态度、学习行为和认知3个维度的平均分分别为14、6和12分;比较符合和非常符合喜欢阅读古诗文人数共计305人,占总人数74.75%;75.98%的学生认为化学课堂上增加古诗文教学内容后,课堂参与度提升、学习效率提高和文化自信增强,这表明学生对古诗文的态度非常积极.

2.3 古诗文中的化学知识点测查

化学知识点测查部分得分为10~100分,平均分为60分;化学物质、化学现象、化学原理和化学操作手段的平均分分别为35、11、8和6分;第1和3题的平均分较高,分别是9和10分,第7和10题的平均分较低,分别是2和1分.数据显示:学生对古诗文中的化学知识掌握情况不容乐观,其中古诗文中蕴涵的化学物质掌握的情况要明显高于化学现象、化学原理和化学操作手段,得分较高的题是学生曾学习过,且是化学教学中出现频率较高的经典诗文.部分题干中蕴涵的化学知识是外显的、教师课堂上引用或学生在练习时碰到过的,学生的平均分均较高;反之,需要学生加以分析推理才能得出的结论或生僻的古诗文,学生的平均分均较低.

3 教学资源开发

现有调查结果表明,学生对化学相关的古诗文很感兴趣,学习态度积极,但是对古诗文中的化学知识掌握情况不容乐观,对其理解能力和水平较低.因此,对古诗文中的化学知识进行系统地整理和合理教学是非常必要的,以下将从化学物质、化学现象、化学原理和化学操作手段等4个方面搜集整理出若干古诗文实例以及相关应用.

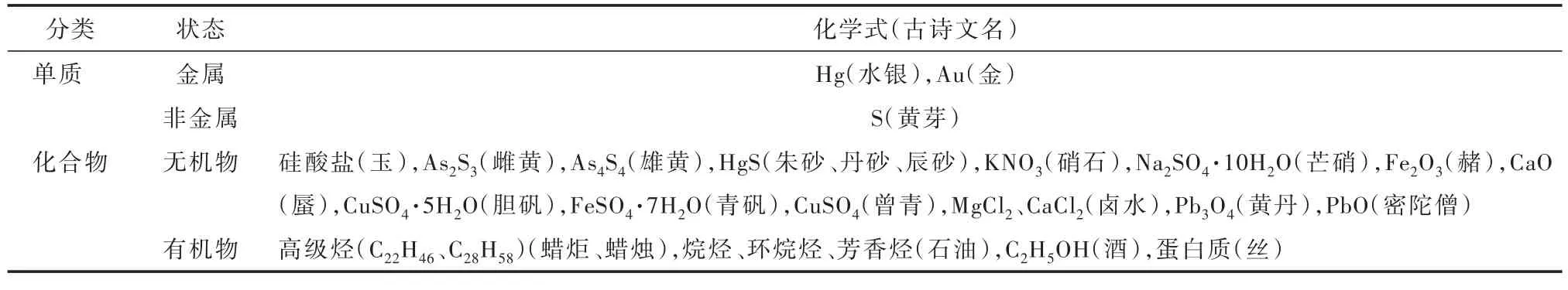

3.1 化学物质

不同物质在古诗文中的称呼不同,本文将化学物质按照单质(金属、非金属)和化合物(无机物、有机物)区分,古诗文中常涉及的化学物质详细信息列于表3.如氧化铁(Fe2O3)称呼为赭,赭指赭土,又称烧褐铁矿、烧赭土、铁丹、铁红和红粉等,外观为红棕色粉末.《诗经》有云“赫如渥赭,公言锡爵”,借Fe2O3的颜色形容人脸色红润.因此,教师在介绍Fe2O3的性质时,在无实物的情况下,可以借助这句诗文直观又形象地说明Fe2O3的颜色.金(Au)的化学性质很稳定,一般情况下很难与其他元素发生化学反应,因此,在自然界以游离态形式存在.淘金,是由于沙与Au的密度不同,把含有金屑的沙粒在水中荡洗,沙子随水荡出后得到Au[14],将淘金的过程描述成诗句,就有了唐代刘禹锡的《浪淘沙》中脍炙人口的诗文,“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”.硝酸(HNO3),具有强氧化性、强酸性,能腐蚀大多数金属.清代《本草纲目拾遗》中记叙“强水”为“性最烈,能蚀五金……其水至强,五金八石皆能穿漏,惟玻璃可盛.”这里的强水就是指HNO3.

众所周知,酒与诗有着不解之缘,《诗经》收录了311篇诗歌,其中与酒有关的诗歌有50篇左右;历朝历代的古诗文中都有酒的位置.酒是有机混合物,含糖物质在酶的催化下(或谷物发酵)形成酒,其主要成分是乙醇(C2H5OH),酒香源自酯类的气味.有关酒及气味描述的诗歌包括:《大雅·江汉》中的“秬鬯一卣”,秬鬯是用黑黍和郁金香草酿成的一种香酒;《大雅·行苇》曰“酒醴维醹”,醹是酒味醇美的意思;曹操的《短歌行》“对酒当歌,人生几何?何以解忧,唯有杜康”;王维的《送元二使安西》“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”;李白的《客中行》“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光”等名句都是有关酒的描述.古诗文中有对酒的描述为“绿酒”,如白居易的《问刘十九》“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”;陶渊明的《诸人共游周家墓柏下》中“清歌散新声,绿酒开芳颜”;王穉登的《新春感事》“红颜薄命空流水,绿酒多情似故人”;晏殊的《清平乐·春花秋草》“劝君绿酒金杯,莫嫌丝管声催”等.此处将酒的颜色描述为绿色,这与酿酒的过程和承酒的容器有关,如在原料、酒麹和泉水搭配得当是有可能酿造出绿色的美酒[15];古时常用青铜制品作为酒的承装容器,容器中的铜(Cu)发生电化学腐蚀,生成的产物是碱式碳酸铜(Cu2(OH)2CO3),亦即铜绿.酿酒的过程中也会涉及过滤、蒸馏等实验操作,食物的发酵、葡萄糖的分解诸如此类的化学反应等,下文将会提及.

表3 古诗文中的化学物质名称汇总

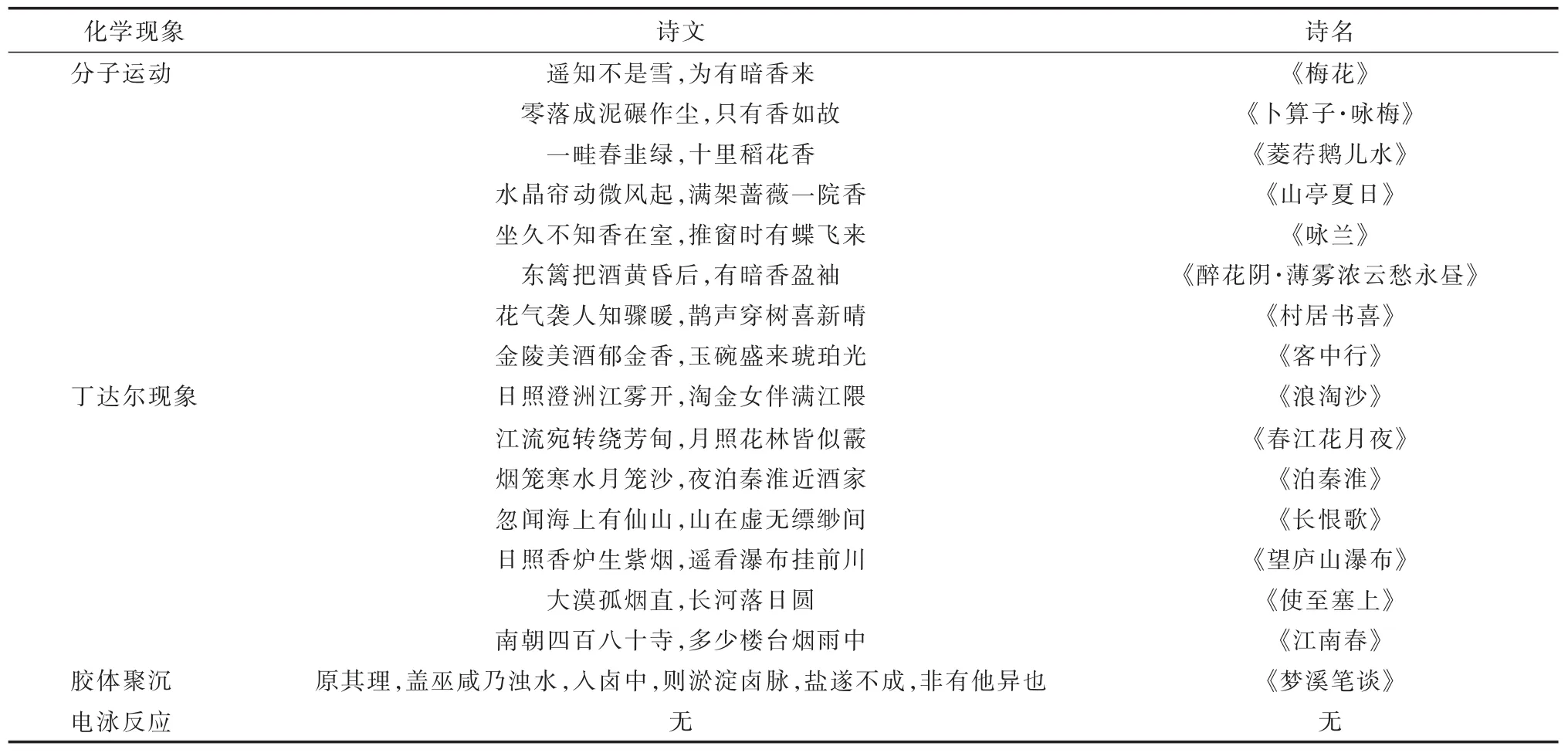

3.2 化学现象

常规的化学现象也是古诗文描述的对象,如分子热运动、丁达尔现象和胶体聚沉和电泳反应等,详细对应诗句列于表4.分子热运动描述的是分子的扩散现象,即一切物质的分子都在不停地进行无规则的运动.“遥知不是雪,为有暗香来”“零落成泥碾作尘,只有香如故”等诗句描述的就是这类现象.“江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰”生动形象地展示出月光透过树林枝叶间的缝隙照在鲜花上产生的丁达尔现象.“原其理,盖巫咸乃浊水,入卤中,则淤淀卤脉,盐遂不成,非有他异也.”讲述的是卤水(MgCl2、CaCl2)中加入巫咸水,盐不会结晶,是由于巫咸水是浊水,含有大量的胶体,若与阳离子(Na+、K+、Ca2+和 Mg2+等)相遇,会立即凝聚形成沉淀,造成盐离子(Na+、Cl-)含量减少,从而影响食盐结晶,是胶体的聚沉现象.

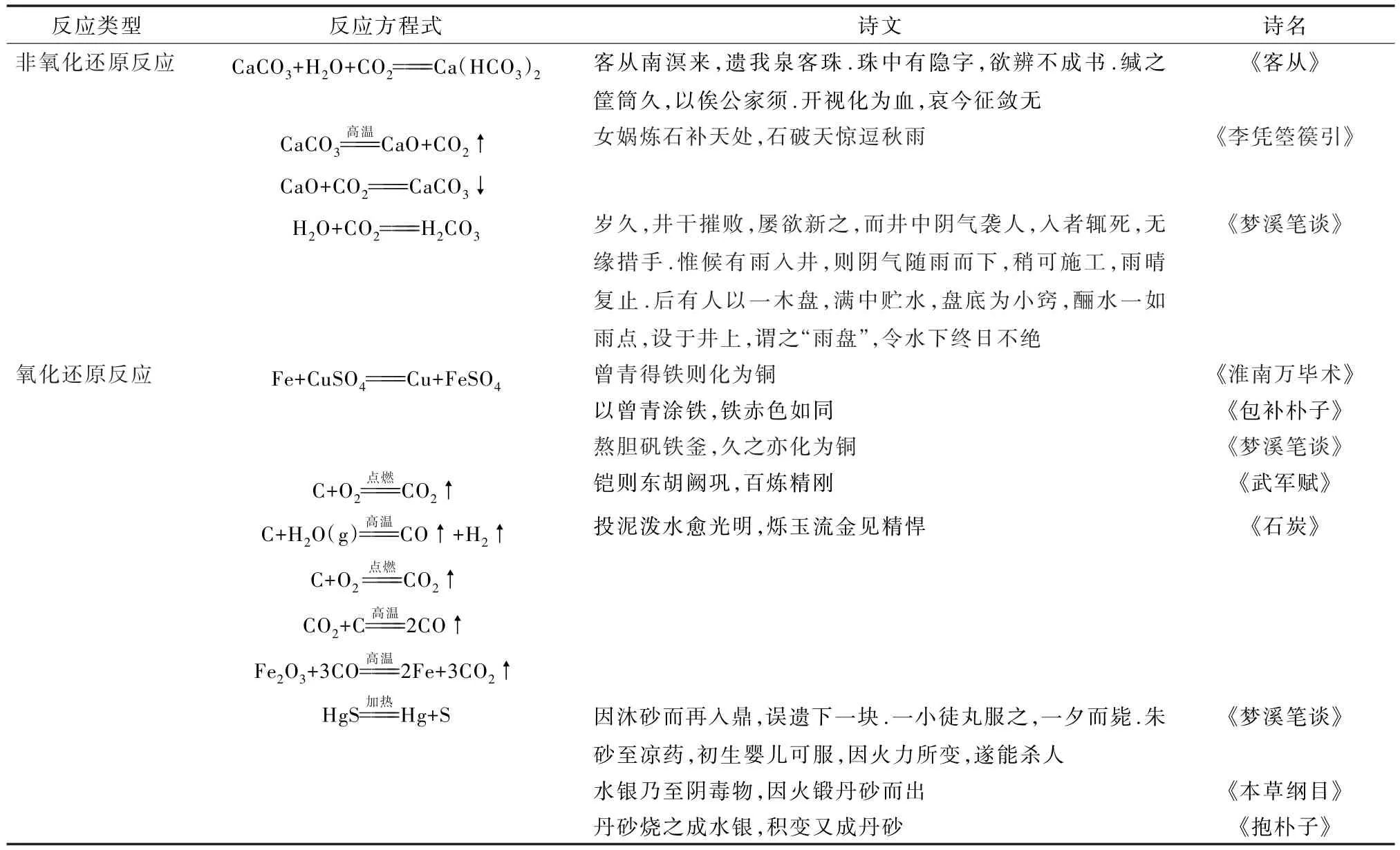

3.3 化学原理

从人类会使用火开始,化学便与人类结下不解之缘.古诗文中描述化学反应原理的诗句不少,本文将化学反应分为非氧化还原反应和氧化还原反应,与化学原理对应的诗句如表5所示.杜甫在《客从》中记载:“客从南溟来,遣我泉客珠.珠中有隐字,欲辨不成书.缄之箧笥久,以俟公家须.开视化为血,哀今征敛无.”大致意思为客人送了一颗珍珠,时间过了很久,想打开箱子看一看,但珍珠却不见了,化为乌有.这是由于珍珠的主要成分是碳酸钙(CaCO3),当周边是酸性潮湿环境时,CaCO3会与空气中二氧化碳(CO2)发生反应,溶解生成易溶于水的碳酸氢钙(Ca(HCO3)2),造成珍珠消失[16],即 CaCO3+H2O+CO2======Ca(HCO3)2.

表4 古诗文中的化学现象汇总

表5 古诗文中的化学原理汇总

古人从事冶炼、石油开采和黑火药制备等都可以在古诗文中找到记载,如《秋浦歌十七首》“炉火照天地,红星乱紫烟”中,描写了当时冶炼金属的场景.我国在金属冶炼方面历史早、技术高,钢和铁先后在商朝、西汉出现并使用[17].关于石油最早的文字记载是沈括的《梦溪笔谈》“鄺、延境内有石油,旧说高奴县出脂水,即此也.生于水际,沙石与泉水相杂,惘惘而出,土人以雉尾挹之,乃采入缶中.颇似淳漆,燃之如麻,但烟甚浓,所沾帷幕皆黑.”生动形象地描写了石油燃烧的现象.《赠放烟火者》中“纷纷灿烂如星陨,赫赫喧豗似火攻”,描写了燃放烟花的壮观场面,金属及其化合物在火焰上灼烧时呈现不同的颜色,现称为焰色反应,各种盐和金属粉末混合在一起,燃放的时候就是万紫千红.这里的“喧豗”是指燃放爆竹时发出的声响.黑火药的主要成分是硝酸钾(KNO3)、硫磺(S)和木炭(C),涉及的反应为S+2KNO3+3C=燃=====烧3CO2↑+K2S+N2↑.《本草经集注》中记载了区别硝石和朴消:“以火烧之,紫青烟起,乃真硝石也”,其描述了钠(Na)与钾(K)元素焰色反应不同,即Na焰色反应为黄色,K焰色反应为隔着钴玻璃为紫色.

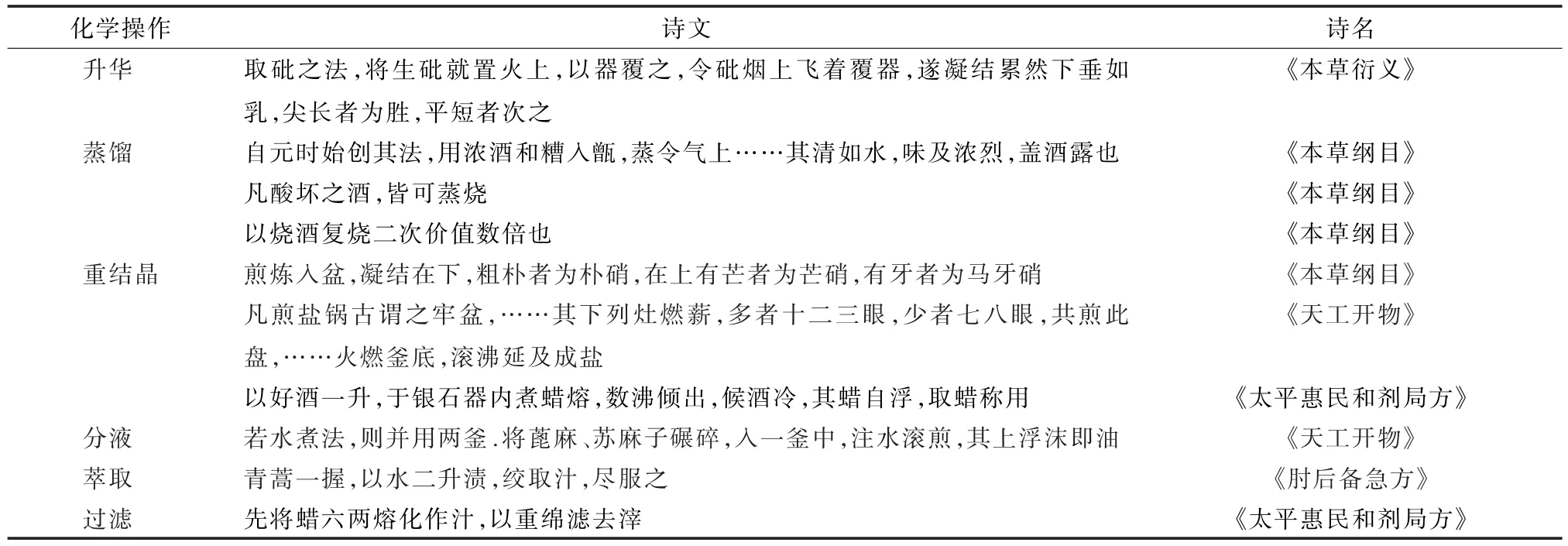

3.4 化学操作手段

古诗文中涉及的大量化学实验操作手段如表6所示,包括升华、蒸馏、重结晶、分液、萃取和过滤等操作.《本草衍义》中将升华操作描述为“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之”,即用加热的方法将被提纯的固体直接转化为气体.《本草纲目》中“烧酒”条目中记载了蒸馏操作,“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其清如水,味及浓烈,盖酒露也”,这利用了互溶混合物的沸点差异进行分离.《肘后备急方》中记载了利用水为溶剂萃取青蒿素的操作,“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”,即用水萃取搅碎后的青蒿,过滤后取萃取液,即得到青蒿提取物,古籍中有关青蒿的记载也启发了诺贝尔医学奖获得者屠呦呦发现青蒿素.《太平惠民和剂局方》中记载了蜡的重结晶的过程;《天工开物》中记载了油水分离的方法.

表6 古诗文中的化学操作手段汇总

4 教学建议

古诗文中的化学教学资源丰富多彩,适当的开发与利用能促进化学学科的教学效果,在实际教学中仍需要注意一些问题.课前,教师应选取适量且与学生阅读能力匹配的古诗文,古诗文的引用量适度,不可偏离教学目标,同时所选择的古诗文尽量通俗或已学习的内容,便于学生理解其中蕴含的化学知识;课中,化学的教学与古诗文的讲解要联系生活实际,这样可以拓展学生的视野并提升学生的学习兴趣;课后,教师可以结合古诗句适当且适量编制课后习题,帮助学生巩固所学化学知识,引导学生养成在学习古诗文时,挖掘化学知识的良好习惯,在潜移默化中提高理解问题、分析问题与解决问题的能力,提升学生的综合素养.

素质教育中,学科交叉的程度越来越深入;社会发展中,交叉学科的优势凸显.开发古诗文为化学教学所用,也是学科交叉的一种体现.将化学的知识性和古诗文的人文性“交相辉映”,可激励学生在充满神奇与奥秘的化学知识宝库里不断追寻[18-20],培养学科交叉学习意识.不过受时代的局限性,流传下来的古诗文不全是有科学依据的,部分诗句背后可能还隐藏了一些错误解释[21],所以利用古诗文进行化学教学时,教师需进行科学分析,谨慎选择适量且恰如其分的古诗文应用于教学过程中,活跃化学课堂教学气氛.