旅博藏吐鲁番文献中的《千字文》残片考辨*

张新朋

一、旅顺博物馆藏吐鲁番文献速览

在过去漫长的时间里,有一条承载着“从黄河流域和长江流域,经印度、中亚、西亚连接北非和欧洲,以丝绸贸易为主要媒介的文化交流之路”①林梅村:《丝绸之路考古十五讲》,北京:北京大学出版社,2006年,第4页。——丝绸之路。过去的人们沿着丝绸之路为我们绘具了中西人员往来、物品交流、文明沟通的历史画卷。天山脚下的吐鲁番是丝绸之路上的一颗明珠,在丝绸之路画卷上拥有浓墨重彩的一笔。吐鲁番作为东西交通枢纽和中外文化交汇之地,有着十分丰富的文物和古代文书遗存。19世纪末20世纪初,处于风雨飘摇之中的大清帝国无力顾及西北边疆,英、法、德、俄、日等国众多的“探险队”“考察队”乘虚而入,打着“考察”的旗号,在吐鲁番地区进行盗挖古遗址、盗掘古墓葬等勾当。日本京都西本愿寺第22代宗主大谷光瑞组织的“探险队”就是其中的一支队伍。受欧洲人由我国西北获得大量古代文物之刺激,大谷光瑞于1902、1908、1910 年,三次组织西域“探险”,从吐鲁番和敦煌获得了大量的文物与文书。与同时代的英国人斯坦因、法国人伯希和的收集品主体入藏大英博物馆、法国国家图书馆等机构,鲜有分散相比,大谷光瑞收集品的命运则屡历波折:有几经变化,而为国家收购藏于东京国立博物馆者;有随二乐庄房产出售,复被转赠于朝鲜总督博物馆(今韩国汉城国立中央博物馆)者;有随大谷光瑞游历而存于“满蒙”物产馆(今旅顺博物馆)者;还有复由中国运回日本交由龙谷大学保管者。②以上大谷光瑞收集品之来源、流转详见荣新江《海外敦煌吐鲁番文献知见录》(南昌:江西人民出版社,1996年)《日本收藏品》章相关部分,第154~174页。其中,韩国所藏以艺术品为主,中、日所藏则文书文献占主体。日本龙谷大学藏品的汉文部分(10668号,中间有空号),已由小田义久先生主持,整理为《大谷文书集成》四册由日本法藏馆于1984、1990、2003、2010 年出版。旅顺博物馆所藏敦煌吐鲁番文书自入藏后,虽有《中国所藏“大谷收集品”概况:特别以敦煌写经为中心》(尚林、方广錩、荣新江合著,龙谷大学佛教文化研究所、西域文化研究会,1991 年)、《旅顺博物馆藏トルファン出土汉文佛典断片选影》(旅顺博物馆、龙谷大学共编,法藏馆,2006 年)、《旅顺博物馆藏西域文书研究》(郭富纯、王振芬主编,万卷出版公司,2007年)、《旅顺博物馆所藏新疆出土汉文净土教写本集成》(西域文化研究会,2010 年)等图书零星出版,但一直未见大规模出版;旅顺博物馆藏品也因此成为广大学者热切期盼出版的敦煌吐鲁番文书“最后的宝藏”。由旅顺博物馆王振芬馆长、中国人民大学孟宪实教授、北京大学荣新江教授领衔的科研团队顺应学界的渴求,经过五年不懈地努力,终将旅顺博物馆所藏26000枚汉文文书整理完毕,以《旅顺博物馆藏新疆出土汉文文献》(以下称“《旅博藏新疆汉文文献》”)为题,由中华书局出版,煌煌35巨册,蔚为大观。

二、旅博所藏《千字文》残片辨析

新阶段的整理是高起点、高标准的整理,“不仅要确定出残片本身在内容、时代等方面的信息,更主要的是将工作重点放在与其他宗相关收藏的关联上,连缀、比对、排列,从而确定学术价值”①王振芬:《旅顺博物馆藏新疆出土汉文文献的入藏与整理》,《吐鲁番学研究》2017年第2期,第70页。又见王振芬、荣新江主编:《丝绸之路与新疆出土文献:旅顺博物馆百年纪念国际学术研讨会论文集》,北京:中华书局,2019年,第9页。。正是在这一目标指引下,整理团队基本上实现了旅顺博物馆所藏26000 件文书中的绝大多数的定名、整理工作。然吐鲁番文献为出土文献,且多经过二次、三次乃至多次利用,故残损颇为严重,基本上是以零碎的文书残片的形式存在。因此,对其准确定名,并非易事。就本文重点关注的《千字文》而言,《旅博藏新疆汉文文献》分别认定了5 件(LM20-1468-18-10、LM20-1648-19-02、LM20-1468-19-03、LM20-1505-C0639b、LM20-1548-02-05f),然仍有遗漏。笔者在阅读《旅博藏新疆汉文文献》过程中发现了该书未曾定名的《千字文》2片。同时对该书已定名的4件《千字文》残片之关系及它们与日本龙谷大学所藏《千字文》残片的关系加以探讨,最终形成《千字文》片段3 段。现撰成小文,以求正于方家。

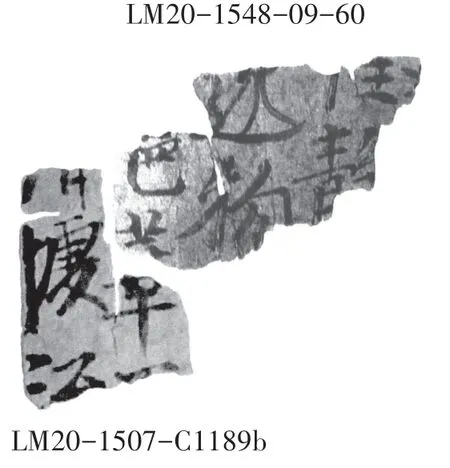

1、LM20-1548-09-60+LM20-1507-C1189b

(1)LM20-1548-09-60。文书残片,首尾残缺,上下亦残。仅存残文3 行:第1 行存某2 字的残笔,第2 个字据残形,似为“静”字;第2 行存2 字,第1 个字存下部,第2 个字为“物”字(右下角有残缺);第3行存某二字的残笔。本残片,《旅博藏新疆汉文文献》拟题“《残片》”。今据残存文字判断,以上文字出自《千字文》,《千字文》“性静情逸”“逐物意移”“都邑华夏”等句当即其所从出,故本残片当定名为《千字文》。如此,则可知残片第1 行所存为“性静”2 字,第2 行第1 字为“逐”字,第3 行所存则是“邑华”二字的残笔。

(2)LM20-1507-C1189b。文书残片,首尾残,上下亦残。今存残文2 行:第1 行存某2 残字,上一字存下部,下一字存上端横画;第2 行存残字3 个,第1 个字存下部,第2 个字左侧略残,第3 个字存上部。本残片,《旅博藏新疆汉文文献》拟题“《残片》”。本残片所存5 个字,仅第2 行第2 个字基本完整,据残形看当为“據”字。S.2056 号背《大汉三年楚将季布骂阵汉王羞耻群臣笑骂收军词文》“據卿所奏”之“據”作“”①中国社会科学院历史研究所、中国敦煌吐鲁番学会敦煌古文献编辑委员会、英国国家图书馆、伦敦大学亚非学院编:《英藏敦煌文献(汉文佛经以外部分)》第3册,成都:四川人民出版社,1990年,第236页。,可以比勘。“據”下之字,据残形看,似“涇”字之殘。S.5454 号《千字文》“浮渭據涇”的“涇”字作“”②中国社会科学院历史研究所、中国敦煌吐鲁番学会敦煌古文献编辑委员会、英国国家图书馆、伦敦大学亚非学院编:《英藏敦煌文献(汉文佛经以外部分)》第5册,成都:四川人民出版社,1990年,第104页。,可参。今谓残片本行文字即《千字文》“浮渭据泾”句之残文,第1 行是《千字文》“都邑华夏”句“华夏”2字之残。

又,以上2残片所存文字虽然不多,但据残存的文字来看,二者文字书写比较接近:书写较为随意、洒脱,文字大小也不甚一致。就内容来看,LM20-1548-09-60 止于“都邑华夏”句的“华”字,LM20-1507-C1189b 恰巧由同句的“华”字起,二者在内容上恰好相连。复由行款看,据残存部分推算,LM20-1548-09-60号每行抄12或13字,LM20-1507-C1189b号则抄12字,行款上亦相合。基于以上情形,我们判断二者可以缀合(图1)。缀合后,处于衔接位置的“华”字基本完整。

图1 LM20-1548-09-60+LM20-1507-C1189b《千字文》缀合图

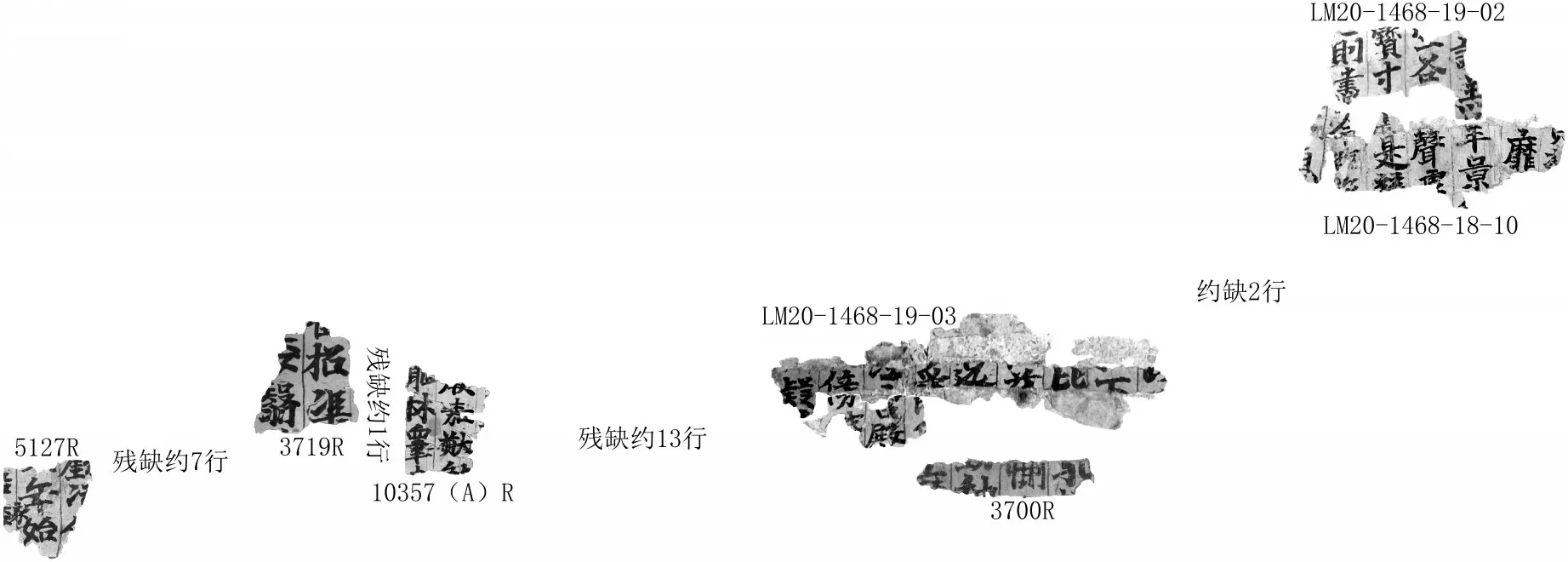

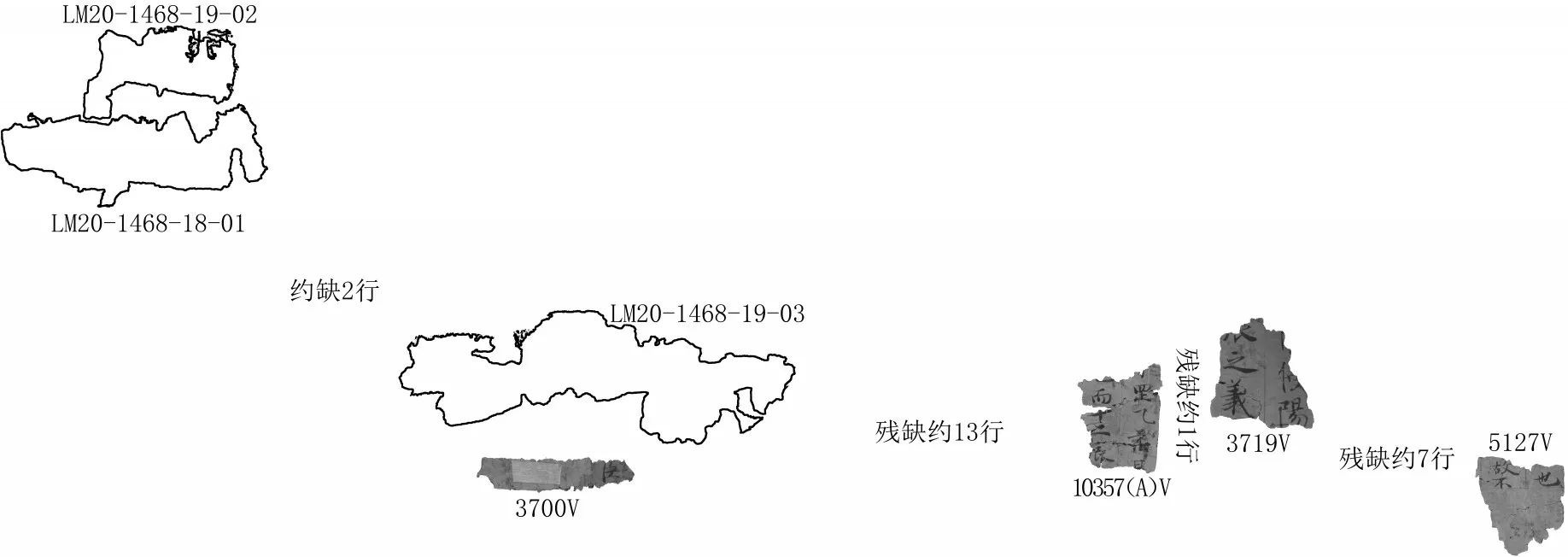

2、LM20-1468-18-10+LM20-1468-19-02+LM20-1468-19-03+大谷3700+大谷10357(A)+大谷3719+大谷5127号

(1)LM20-1468-18-10。文书残片,首尾残,上下亦残,有界行。今存残文4 行:第1 行文字,仅存左侧;第2行存“◇③本文对于各残片中尚存,但形体不完整的文字用“◇”代替,字形可据残形补出者,则于“◇”之后予以补出,用“( )”标识。谷”;第3行存“宝寸”;第4行存“◇则尽”。

(2)LM20-1468-19-02。文书残片,有界行,首尾残,上下亦残。现存残文7 行:首末二行各存文字残痕,第2行存“靡”字,第3行存“◇景”字,第4行存“声◇”,第5行存“◇是◇”,第6行存“命临◇”。

(3)LM20-1468-19-03。残片,首尾残,上下亦残,有界行。现存残文11 行,残缺颇甚,各行仅存某一两个字的全形或部分残形。尾部倒数第2行文字据图版看似为倒书。

以上3 残片,《旅博藏新疆汉文文献》均定名为《千字文》,甚是;《千字文》“诗赞羔羊”“景行维贤”“空谷传声”“尺璧非宝”“寸阴是竞”“忠则尽命”“上和下睦”“犹子比儿”“性静情逸”等句,当即以上文字之所从出。然关于这3则残片的关系,《旅博藏新疆汉文文献》未予交代。今谓以上3残片所存文字内容不相重复,从笔法、墨色及乌丝界行等方面来看,十分相似,三者当来自同一写卷。循此思路,笔者将它们加以比对,发现LM20-1468-19-02 与LM20-1468-18-10 可以直接缀合(图3)。LM20-1468-19-02 号首行“羔”字下所存之残笔痕,恰好是LM20-1468-18-10 第2 行“羊”字所缺上端部分,即其显证。二者拼合后,“羊”字几成完璧。其余各行的内容,补齐残缺后也可相接。至于LM20-1468-19-03号,则无法与前二者直接缀合。其首行之字,据《千字文》文本判断,当为“摄职从政”句“政”字之残,而LM20-1468-18-10 号末行之字,据《千字文》文本,当为“川流不息”的“息”字之残,“息”“政”之间缺自“渊澄取映”的“渊”至“摄职从政”的“从”等35 个字,以LM20-1468-18-10号行每行抄18-20个字的行款来看,所缺在2行左右。又,关于LM20-1468-19-03号仍需进一步探究的是其尾部文字的方向问题。如上文叙录所说,据《旅博藏新疆汉文文献》所提供的图版,本号尾部的文字似乎写倒了,最明显的就是倒数第2 行的第1 个字,据其形体看,显然是颠倒的“殿”字(详见图2 左侧图)。另外,倒数第3 行“疑”下的文字也很奇怪,构意不明。据《千字文》文本看,本行为“弁转疑星”句“疑星”二字之残,但“疑”下所存之残笔与“星”字相去甚远。同时,“殿”字据《千字文》,当出于“宫殿盘郁”句,其位置也不应该位于“弁转疑星”之后。带着这些疑问,细审原图,我们发现本号末尾两行文字是残片撕裂后,人们整理时不小心粘错位置且方向粘反了,今笔者试着予以调整(图2右侧图)。如图所示,调整后“丙舍傍启”句的“傍”字近乎完整,其前的“殿”字之上的“宫”字及再前一行的“爵”字也大体可以推知。

图2 LM20-1468-19-03号

至此,LM20-1468-18-10、LM20-1468-19-02、LM20-1468-19-03 等3 残片的关系清楚了。但我们不应忘了本文开头部分所说的龙谷大学图书馆藏品与旅顺博物馆藏品同为大谷光瑞藏品这一事实。以此为背景,我们把目光投向大谷文书。笔者发现以上3 残片与笔者此前所缀合的大谷3700+大谷10357(A)+大谷3719+大谷5127号《千字文》残片甚为近似①张新朋:《大谷文书中十三则〈千字文〉残片之定名与缀合》,《敦煌研究》2013年第5期,第69~70页。。首先,从书写风格看,诸片均有墨色界行,文字书写较工整且用墨较重,文字笔画较粗重。其次,从行款看,旅顺博物馆所藏各片每行所抄在18至20字之间,龙谷大学所藏各片每行抄18字左右,两处所藏残片的行款亦大体相合。以此为基础,我们试着将它们加以比对,发现旅博LM20-1468-19-03 号第3-6 行文字与大谷3700 号第1-4 行文字之间均各间隔1 个字。如果各行之间嵌入“儿”“隐”“心”“自”四字,则两片之上的“犹子比儿”“孔怀兄弟”“仁慈隐恻”“性静情逸”“心动神疲”“好爵自縻”等句恰好完整。如此,则LM20-1468-19-03 号与大谷3700 号来自同一写卷无疑。如此,则进一步贯通旅顺博物馆所藏3片与龙谷大学所藏4片为由同一写卷散落而来的不同残片,可以缀合。今据抄写行款,推断各片的位置关系如下(图3),以供参看。

图3 LM20-1468-18-10+LM20-1468-19-02+LM20-1468-19-03+大谷3700+大谷10357(A)+大谷3719+大谷5127号《千字文》缀合图

2、大谷3829+LM20-1505-C1639b+大谷3573号

LM20-1505-C1639b。文书残片,首尾及上下均残,有界行。现存残文3 行:第1 行存“◇使可◇”,第2 行存“◇惟◇”,第3 行存“◇传◇”。本残片,《旅博藏新疆汉文文献》定名为“《千字文》”,是,今从之。与上一则《千字文》残片梳理的情况相似,我们同样向大谷文书中找寻,发现它与笔者此前缀合的大谷3829+大谷3573号《千字文》十分接近①张新朋:《吐鲁番出土〈千字文〉残片考》,《文献》2009年第4期,第14~15页。。首先,由内容看,二者所存内容不相重复。其次,从书风来看,三者的文字用墨较淡,笔画略微纤细,书写略显随意,楷书之中有淡淡的行书的意味。再由行款看,大谷3829+大谷3573号每行抄16个字左右,LM20-1505-C0639b补齐残缺可知第1行抄16个字、第2行抄15个字,二者行款亦合。经笔者进一步比对,发现三者可以缀合,LM20-1505-C0639b号所存3行文字接於大谷3829号第6-8行之上,二者衔接处的“覆”“贤”“声”三字仍有残缺(图4)。

图4 大谷3829+LM20-1505-C1639b+大谷3573《千字文》缀合图

三、结 论

以上诸《千字文》残片的认定给予了它们以明确的身份,使得吐鲁番文献中《千字文》写卷抄本的数量有了新的增长;与日本龙谷大学藏品的缀合,使得它们的所属更为清晰,相关写卷的完整度也随之提升;以上,均为吐鲁番本《千字文》的系统整理添砖加瓦。而本文所涉及《千字文》诸残片的缀合,则以具体事例展示了旅顺博物馆藏品与日本龙谷大学的藏品多可缀合的事实。这也提示我们旅顺博物馆藏品的整理不可局限于旅顺博物馆馆藏本身,要与同出一源的龙谷大学藏品乃至更大范围上同源的德国藏品、国内相关单位的藏品相观照,这样会有新的发现。

又,以上源自同一写卷的诸《千字文》残片的缀合,带来了我们单纯依靠旅顺博物馆藏品现状无法获得的信息。如《旅顺博物馆藏新疆出土汉文文献的入藏与整理》一文所说,旅顺博物馆的藏品大致经历了1912 年、1916—1917 年日本二乐庄时期的整理,1925—1928 年关东厅博物馆整理,20世纪五十年旅顺博物馆的整理及2015 年来的新整理等若干阶段①王振芬:《旅顺博物馆藏新疆出土汉文文献的入藏与整理》,《吐鲁番学研究》2017年第2期。又收入王振芬、荣新江主编:《丝绸之路与新疆出土文献:旅顺博物馆百年纪念国际学术研讨会论文集》,第1~13页。。不同的阶段,采用的方法手段也不尽相同。早期二乐庄时期的整理,主要采用的是将文书残片帖裱于册页之上的方式,共计形成48 大册、10 小册的整理本,即通常所称的“大蓝册”“小蓝册”。这也形成了旅顺博物馆藏品最主要的保存形态。但这种整理方法最大的弊病在于两面书写的文书被黏贴的一面的文字无法看见,一些重要的信息也随之被湮没。如,本文所论LM20-1468-18-10、LM20-1468-19-02、LM20-1468-19-03 号3 件《千字文》即帖裱于“经帖十九”蓝册之上。因此《旅博藏新疆汉文文献》的解说未言及这些残片另一面的情况。实则它们均应为两面抄写的文书残片。何以知之?由本文所论与它们相缀合的大谷3700、大谷10357(A)、大谷3719、大谷5127 等号知之。大谷3700、大谷10357(A)、大谷3719、大谷5127等号为双面抄文书,一面抄《千字文》,另一面抄出自《毛诗·小雅·节南山之什·十月之交》“十月之交,朔月辛卯。日有食之,亦孔之丑”等句孔颖达正义的文字(如图5所示)②张新朋:《大谷文书中十三则〈千字文〉残片之定名与缀合》,《敦煌研究》2013年第5期,第69~70页。。LM20-1468-18-10、LM20-1468-19-02、LM20-1468-19-03 等件与大谷3700、大谷10357(A)、大谷3719、大谷5127 等出自同一写卷,则旅顺博物馆诸片的另一面也应该抄有《毛诗》及孔颖达注疏的文字。这给旅顺博物馆藏品的整理提供了重要的线索。同时这也告诉我们,吐鲁番地区的《毛诗》不独有郑玄笺注本,也有孔颖达正义本的存在。

图5 LM20-1468-18-10+LM20-1468-19-02+LM20-1468-19-03+大谷3700+大谷10357(A)+大谷3719+大谷5127号背面①据大谷3700+大谷10357(A)+大谷3719+大谷5127等号写卷两面的文字书写形态及敦煌吐鲁番地区的学童通常利用其它写卷的另一面来抄写课本的情况来判断,《千字文》的抄写时间当在《毛诗正义》之后,故抄有《毛诗正义》的一面当爲正面,抄有《千字文》的一面则是背面。《诗经》缀合示意图

又,旅顺博物馆藏诸《千字文》残片《旅博藏新疆汉文文献》解说判定其年代为西州回鹘时期。《新唐书·回鹘传》载“懿宗时,大酋仆固俊自北庭击吐蕃,斩论尚热尽取西州、轮台等城”②(宋)欧阳修、宋祁撰:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第19册,第6133页。,《新唐书·吐蕃传》系此事于咸通七年(866)③(宋)欧阳修、宋祁撰:《新唐书》,第19册,第6108页。,是为西州回鹘政权建立的标志。如此,则以上诸《千字文》残片的抄写时间上限是公元866 年。而大谷3700、大谷10357(A)、大谷3719、大谷5127 等残片,一面抄《千字文》,一面抄《毛诗》,则揭示了二书在这一时期的吐鲁番地区流行的事实。《千字文》为儿童启蒙课本,是汉文教育的开始;《毛诗》为经学教材,是汉文教育的高级阶段;而吐鲁番所出这两种书与内地的流行本无殊,从中可以窥探出中原汉文化在当地的延续与传承。这也进一步印证了《北史·西域·高昌传》“文字亦同华夏,兼用胡书。有《毛诗》、《论语》、《孝经》,置学官弟子,以相教授”④(唐)李延寿撰:《北史》,北京:中华书局,1974年,第10册,第3215页。的记载确非虚言。正是自古以来的这种难以阻断的语言学习、绵绵不绝的文化传承,一步步地铸就了中华民族多元一体的格局。