教写实作品更要重视拓展史实

摘要:在群文阅读背景下,教学讲求拓展文本容量,写实作品的拓展应以史实材料为要。一是为了缩减学生和文本的年代隔膜;二是使作品的文史价值相辅相成,以达到文化熏陶的育人功能。以《老山界》为例,把群文阅读和史实拓展相结合,促进学生在历史视野下对《老山界》的长征精神产生价值认同和民族自豪感。

关键词:写实作品;拓展史实;《老山界》

《义务教育语文课程标准》对初中阅读提出:“能够区分写实作品与虚构作品”的明确要求。这里的“写实作品”,指的是描写对象真实存在,如实客观地记录和表现生活的作品。不同于虚构作品,写实作品往往置身于更大的历史视野中,兼具历史价值和文学价值,强调情感态度和价值观的渗透。如部编版教材中《纪念白求恩》《邓稼先》《太空一日》等文章,都指向让学生在具体的历史背景下领悟家国情怀和民族气节,体现了核心素养强调的“文化的传承和理解”。但由于有些写实作品与学生所处年代相距甚远,教学时相关史实资料不足,学生学习写实作品往往难以产生文化认同。因此,执教写实作品更要重视拓展史实,充分挖掘作品的文史价值,以实现文化熏陶的育人功能。

以部编版语文七年级下册《老山界》一文教学为例,课堂教学以文本为载体,将群文阅读和史实拓展相结合,巧设阅读单和问题链,促进学生在广阔的历史视野下对《老山界》的长征精神产生价值认同和民族自豪感。

一、学习《老山界》课前调查及准备

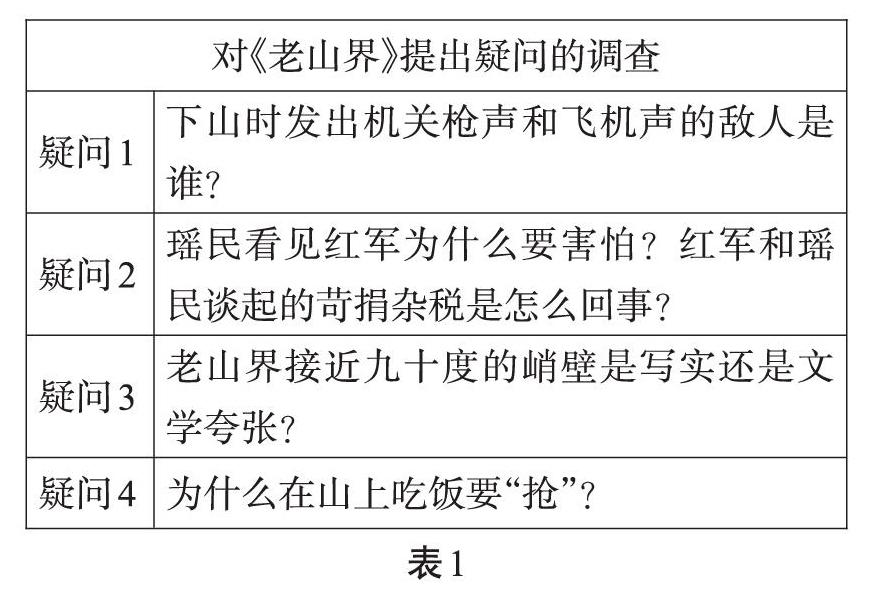

针对学生缺乏背景知识的情况,课前笔者在班级发起了《老山界》一文阅读困难情况调查。通过在原文上批注难点、小组讨论,学生主动走进文本,提出了诸如“下山时枪声从何而来”“瑶民看见红军为什么要害怕”等疑问,具体如表1所示:

针对以上学生提出的疑惑,笔者在备课时查阅了大量红军长征的历史资料,诸如李海文的《中国工农红军长征亲历记》、哈里森·索尔兹伯里的《长征:前所未闻的故事》、埃德加·斯诺的《红星照耀中国》、杨成武的《翻越夹金山,意外会亲人》等作品,挑选和剪辑了与本课相关的史实材料。

二、《老山界》教学设计

(一)整合信息,还原背景

在课前调查中,学生感到最困惑的是“下山时发出机关枪声和飞机声”,不知道敌人是谁、两方军事力量悬殊等背景信息,学生对课文的解读也无从谈起。据此,本课第一个教学环节就是让学生查阅相关历史资料,用一段话简述红军长征的历史背景。

教师向学生推荐了相关材料,如新华社报道《红军长征的时代背景是什么?》(王建强、李悦、蔡琳琳),学生通过信息整合、语言建构,为《老山界》还原了这样的历史背景:

红军长征是在中国面临民族危亡的关头、抗日救亡成为全民族最紧迫的任务情况下发生的。在日军加紧侵华、民族危机日益严重的情况下,蒋介石逆历史潮流而动,顽固坚持“攘外必先安内”,不断调集重兵“围剿”苏区和红军。1934年10月,第五次反围剿失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的追击,被迫实行战略性转移,退出中央根据地,进行长征。

(二)拓展阅读,探究问题

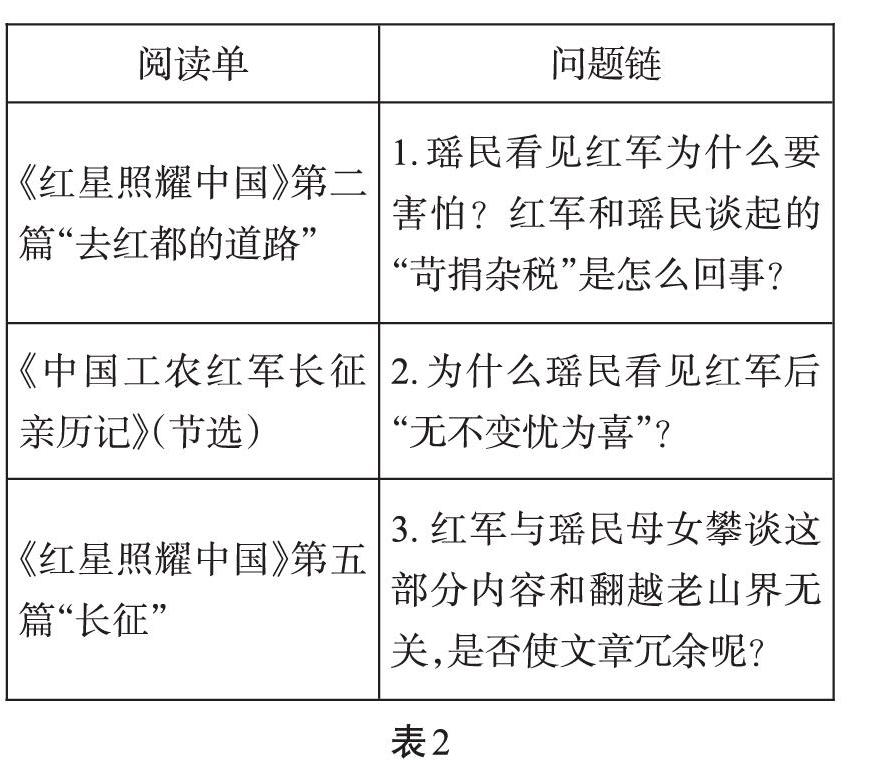

虽然第一环节为课文补充了历史背景,但由于缺乏相关史实知识,学生理解课文细节仍有障碍。为了解答课前学生提出的“瑶民看见红军为什么要害怕”等问题,第二环节依托群文阅读,教师在精选史实材料后提供阅读单,基于学生疑惑巧设问题链,引导学生阅读相关纪实作品,拓展史实知识,丰富对课文中红军精神内涵的理解。如表2所示:

问题一和问题二引导学生细读文本、筛选信息,以补充史实,消除学生对文章理解的障碍。问题三指向结构。红军探访瑶民,表现了红军对百姓的友善态度,是长征过程中的重要组成部分。红军善待瑶民的情节丰富了长征精神主题,在文章结构上不可或缺。这三个问题围绕第一部分红军与瑶民攀谈的事来展开,学生在拓展阅读中了解历史,将阅读单巧变支架,用文本走进文本,引导学生从史实、内容和结构三个维度展开文本解读。

(三)对比阅读,感悟主旨

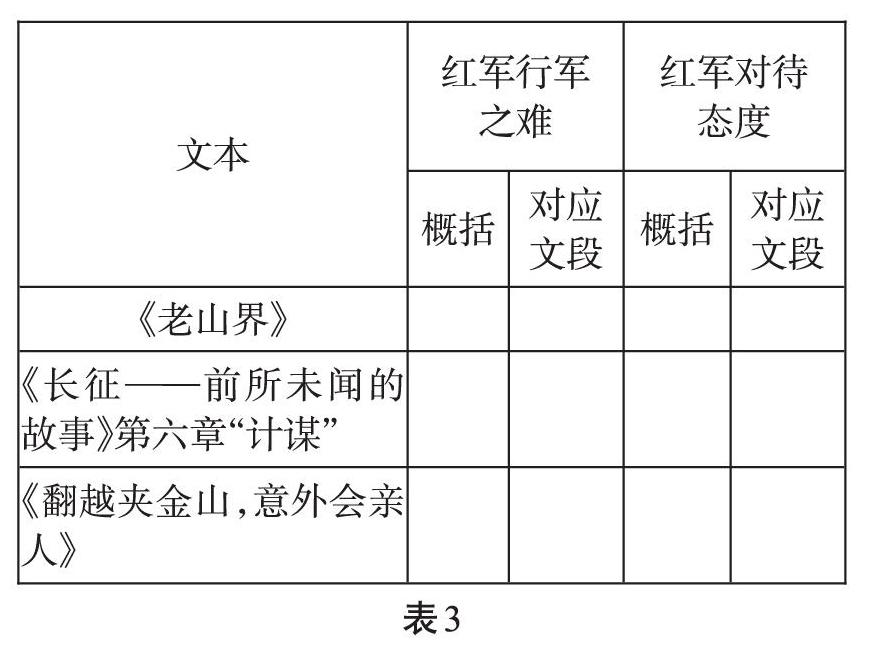

这一教学环节选取哈里森·索尔兹伯里的《长征——前所未闻的故事》第六章“计谋”、杨成武的《翻越夹金山,意外会亲人》来进行同类型文本比较阅读。这两篇作品的题材和内容与《老山界》相似,都是记载红军翻山行军的事件。通过文本对比和品味语言,引导学生深挖《老山界》基于事实的行军之难和当中所蕴含的长征精神。

1. 细读文本,完成表3填写

2. 对比文本,从内容和语言角度进行赏析

A:从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星……在“之”字拐的路上一步一步地上去。(《老山界》)

B:当月亮被云遮住,部队就要燃起火把行军。……这时,无论是从山脚下仰视,还是从山崖俯视这条忽隐忽现、逶迤盘旋的火龙,那都是一幅美丽的图画。(《长征——前所未闻的故事》)

这两段同是记叙红军夜间行军,且都有“之”字形火把的描写。学生通过比较可以发现长征时常有夜间行军的事实。火光与星光相接,暗示了山势险峻,而“星光”“美丽”等词都象征着艰难凶险的行军旅途也难掩红军内心的革命烈火和乐观精神。

C:耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。(《老山界》)

D:山上雾霾弥天,时浓时淡,人行其中,宛如腾云驾雾。山风卷着雪花,漫天飛舞。单薄的军衣,抵挡不住风雪的吹打,脸上、身上像被无数把尖刀刮着。(《翻越夹金山,意外会亲人》)

这两段写山谷之冷,行军之难,文段C把山谷的声音比作野马和波涛,文段D把风雪比作尖刀,都生动地展示了极端恶劣的天气环境对行军造成的困难,在这种困难中又衬托出了红军坚强的意志和惊人的毅力,让学生感受到红军的伟大。

(四)联系时事,弘扬精神

语文核心素养强调语文教学应指向真实情境的运用和实践。拓展史实不仅要联系既往的事实,而且要迁移到当今社会生活和时事中,在社会主义新时期弘扬正确的价值观和民族情感。因此,最后一个环节笔者让学生联系当今新冠病毒肺炎疫情,谈谈个人对新时代的长征精神的深刻认识。不少学生结合疫情期间医护人员坚守岗位的具体事例,写出“在艰苦的环境下坚持为国家做贡献就是长征精神”等论述。

在群文阅读的背景下,教学讲求拓展文本容量,而写实作品的拓展当以其相关史实材料为要。一是为了缩减学生和文本年代不同所致的距离,二是遵从写实作品文史结合的特点,将作品中情感态度和价值观认同的渗透落到实处。

参考文献:

[1]索尔兹伯里.长征——前所未闻的故事[M].北京:北京联合出版公司,2015.

[2]杨成武.翻越夹金山,意外会亲人[J].四川监察,2001(7).

作者简介:陈可欣(1993— ),女,广东省广州市花都区狮岭中学二级教师,主研方向为古诗词教学。