体育课程一体化联动机制及其有效运行

摘 要:体育课程要形成“纵向衔接、横向一致、内在统一、形式联合”的一体化完整体系,更好地满足学生对运动与发展的需求,需要建立联动机制,在“生本化”理念、“层次化”目标、“结构化”内容、“多样化”实施和“多元化”评价的基础上联合发力,呈现更富逻辑性,突出完整性,更具科学性的体育课程。机制联动的完善程度决定着体育课程一体化的广度,机制联动效果决定着体育课程一体化有效执行的深度。促进体育课程一体化机制运行,还需要理论层面、实践层面及理论与实践相结合层面等诸多条件保障。对体育课程一体化联动机制及有效运行的深入探讨有助于破解体育课程关键问题、深化体育课程改革、优化体育教育质量。

关键词:体育课程;一体化;联动机制;有效运行

中图分类号:G 807.01 学科代码:040303 文献标识码:A

Abstract:Physical education curriculum should form the integrated and complete system of “vertical connection, horizontal consistency, internal unity, form joint”, better meet the needs of the development of the students with sports, establish the linkage mechanism, make joint effort on the basis of “student-orientated” philosophy,“hierarchical” goal,“structured” content,“diversified” implementation and “ pluralistic” evaluation, and present the physical education curriculum with more logicality, integrity and scientificity. The consummating degree of linkage mechanism determines the width of integration benefit; the linkage effect of mechanism determines the distance of effective implementation of integration. In order to promote the operation of the integrated mechanism of physical education curriculum, many conditions such as theory, practice and combination of theory and practice are needed. In-depth discussion on the linkage mechanism of physical education curriculum integration and its effective operation solves the key problems of physical education curriculum, deepens the reform of physical education curriculum, and optimizes the quality of physical education.

Keywords:physical education curriculum; integration; linkage mechanism; effective operation

體育是教育的重要组成部分,在德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人的培养过程中,体育承担着使学生“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”等的重要任务。长期以来,国家对体育给予高度重视,颁发了中央7号文件、53号文件、27号文件、两办《意见》等一系列专门强化学校体育工作的重要文件,大力推动了体育学科的发展,引起了社会各界对体育教育的广泛关注和支持。奋斗在一线的体育教育工作者扎扎实实落实文件、推动课改,在促进学生身心健康、全面发展等方面履行着重要职责,发挥着关键作用。但体育课程理论与实践,还存在一些亟待解决的问题,尤其是大、中、小、幼各学段存在各自为阵,缺乏系统化、衔接性的课程体系及其有效实施。为更好地适应新时代对学校体育提出的新要求,完成新目标、新任务,促进体育课程改革向纵深发展,强化大、中、小、幼体育课程一体化体系建设已成为当务之急。体育课程如何一体化,学者们曾展开诸多研究并提出建设性意见,但体育课程一体化实践尚未能系统开展。体育课程一体化并非易事,需要体育课程理念、目标、内容、实施、评价诸要素建立联动机制、共同发挥作用,促进体育课程理论与实践更系统、更完善,才能更好地凸显体育学科价值,实现对学生全面发展的促进。

1 体育课程一体化内涵的多维释义

体育课程一体化既是体育教育者关切的问题,也是体育课程改革的必然趋势,更是体育教育质量提升的保障性体系。体育课程一体化是一个综合性概念,涉及多个方面,而非聚焦在某一个视角,其内涵可集中概括为“纵向衔接、横向一致、内在统一、形式联合”[1],具体而言,是分别从内容、评价、目标、实施等多个维度共同呈现体育课程一体化的本质。

1.1 内容上把握上下学段“纵向衔接”

体育课程最突出的问题是学段之间缺乏有机衔接,尤其是内容的衔接性不够,出现各学段各自为阵,具体表现在上下学段内容低级重复等现象。姜勇在“大、中、小学体育课程一体化现状及优化路径”研究中谈道:“课程内容选择与组织简单重复,缺乏渐进性”[2]。2016年发布的《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》中明确提出:“以培养学生兴趣、养成锻炼习惯、掌握运动技能、增强学生体质为主线,完善国家体育与健康课程标准,建立大、中、小学体育课程衔接体系。”[3]把握“纵向衔接”,主要是确定哪个学段学什么,体现衔接性,且富有逻辑性,是按内容难度和学生身心发展规律等递进的具体体现。只有上下衔接,才能避免低级重复,学生的体育学习才能体现出在各学段学习的适宜性和实效性,从而满足发展需求。

1.2 评价上体现相同学段“横向一致”

体育课程学习效果如何,评价能给出相对准确的结论。关于体育课程评价的研究也早已引起学者的重视,从1998年至2020年对体育课程评价研究的百余篇文献来看,多聚焦在评价体系的建立,且倾向于高校体育课程评价[4-7],有关体育课程评价体现相同学段“横向一致”的相关研究尚无人问津。体育课程一体化“横向一致”是指相同学段的学生在评价结果,具体指运动能力等级水平上保持相对一致,包括基本運动能力和专项运动能力,例如,小学学段专项运动能力等级假如统一规定达到二级,无论哪所学校的学生学的是哪项运动,其运动能力等级都要求达到二级水平;初中阶段假如规定达到四级,那么凡是初中生在毕业之前都应该具有四级专项运动能力等级。这种“横向一致”的学段规定性,也更有利于实现上下学段课程内容的衔接。

1.3 目标上保持各专项运动“内在统一”

体育课程目标体现着体育课程改革的方向,体育专项运动在施教过程中也需要保持目标上的相对统一性。关于体育课程目标的研究由来已久,相关研究有目标的设置、目标的比较等 [8-10],对体育课程目标的探索涉及面相对较广,但目前对专项运动施教“内在统一”的目标定位研究还为数不多。体育课程一体化研究提出目标上专项运动要保持“内在统一”,是指无论哪个专项运动,都要集中在“知、能、行、健”4个维度的传授和对学生的全面促进上,例如,篮球运动既要注重传授篮球相关知识,还要强调学生对篮球运动技能的掌握和灵活运用,篮球运动能力的形成不可忽略良好的篮球运动习惯的养成,以及对健康的促进。之所以提出“内在统一”,是建议任何一个专项运动不能仅仅局限于传授技能,要能全方位实现其功能,起到对学生的教育引导和培养作用,实际上是通过篮球运动实现全面育人功能。篮球运动如此,足球、武术、游泳等各专项运动都需要保持目标维度上的“内在统一”。这种统一性要求,能充分体现专项运动的综合育人价值。

1.4 实施上注重内外修学“形式联合”

体育课程实施效果决定着课程改革的速度,影响着课程改革的深度,还反映着课程改革的广度。对体育课程实施的研究,一直是学术界关注和探讨的关键问题,多数研究集中在实施现状的调查、实施策略的探讨,还有部分研究探索实施成效等 [11-13]。体育课程的实施涉及面广而复杂,如何有效实施也是体育课程一体化关注的核心问题之一,之所以提出注重内外修学的“形式联合”,是要突出大课程观,更系统、更全面地确保体育课程一体化综合实现学科的育人功能。所谓“形式联合”既有场域的多维性,例如:校内、校外,课内、课外等;也包括方式的多样化,例如:学、练、赛等;还体现修学类型的全面性,例如:设置必修必学、必修选学等。只有在实施层面做到“形式联合”,体育课程一体化方能有更突出的成效。

2 体育课程一体化联动机制的建立

体育课程要真正实现一体化,任何单一要素都难以独立完成,需要建立联动机制,促进体育课程一体化落细、落实。

2.1 联动机制建立要素取舍

体育课程一体化联动机制的建立,需要确定一体化涉及课程的哪些要素。纵观《义务教育体育与健康课程标准》(2011年版)[14]1-64和《普通高中体育与健康课程标准》(2017年版)[15]1-90,从中不难看出,有几个核心要素共同构成了课程标准的结构体系,即课程理念、课程目标、课程内容、课程实施、课程评价。这5个方面在体育课程标准研制和执行过程中起着关键性作用,体育课程改革也多集中在这5个领域的进一步完善。体育课程一体化是要更加系统、全面,更富有逻辑和更能实现体育课程的多元功能,就需要这5个要素支撑,并建立完整体系,联合发挥作用。因此,体育课程一体化要将体育课程理念、目标、内容、实施、评价共同确定为建立联动机制的核心要素。

2.2 联动机制的各要素诠释

体育课程一体化五要素建立联动机制,相互联动的各要素内部也要呈现体系化,分别是:“生本化”理念、“层次化”目标、“结构化”内容、“多样化”实施、“多元化”评价。

1)在体育课程理念方面,《义务教育体育与健康课程标准》(2011年版)提出了“健康第一”“激发兴趣”“学会学习”“关注差异”等几个方面[14]1-64;《普通高中体育与健康课程标准》(2017年版)提出了“立德树人和健康第一”“尊重需求与培养兴趣”“提高能力和优良品格”“终身体育”“评价激励”等基本理念[15]1-90。体育课程一体化在课程标准提出的基本理念基础上,从更加注重体育课程服务学生发展的视角,提出了“生本化”的课程理念体系,具体包括:落实“健康第一”的理念,突出“综合性”;强调“享受乐趣”的理念,体现“娱乐性”;遵循“以体化德”的理念,回归“教育性”;注重“人人受益”的理念,尊重“差异性”;重视“终身体育”的理念,把握“实践性”等。这些理念的突出特点是更加强调“以学生的发展为本”。

2)在体育课程目标方面,《义务教育体育与健康课程标准》(2011年版)的课程目标体系是从运动参与、运动技能、身体健康、心理健康与社会适应4个方面建立[14]1-64;《普通高中体育与健康课程标准》(2017年版)设立了课程总目标和分目标,其中分目标是对总目标体育学科核心素养的分项设置,即分别按体育核心素养的3大要素——运动能力、健康行为、体育品德设置目标[15]1-90。体育课程一体化在原有这些目标设置的基础上,对此做了些补充,确立了“层次化”目标,并体现出一定的层次性,从课程总目标到分段目标,再到课堂目标依次变得更加具体和可操作。总目标聚焦核心素养,学段目标围绕“知、能、行、健”,课堂目标从“知识技能学习目标、体能素质锻炼目标、情感品格培养目标”进行设置等[1]。学段目标是核心素养目标的分项设置,课堂目标的达成有利于学段目标的实现,这一目标体系的特点是更加突出“层次感”。

3)在体育课程内容方面,《义务教育体育与健康课程标准》(2011年版)中的课程内容体系是按水平段从运动参与、运动技能、身体健康、心理健康与社会适应4个维度设置[14]1-64;《普通高中体育与健康课程标准》(2017年版)课程内容体系划分为必修必学和必修选学内容,其中,必修必学内容包括体能、健康教育;必修选学内容包括球类运动、田径运动、体操运动、水上与冰雪运动、武术与民族民间传统体育、新兴体育6个运动技能系列[15]1-90。体育课程一体化在综合课程标准原已确立的体育课程内容的基础上,提出了“结构化”内容体系的建立思路。所谓结构化,一是体能、基本运动技能、健康教育与安全教育等被设置为必修必学类内容,按照不同学段学生的身心发展特点进行有序呈现,建立从幼儿到高中的K12体育课程内容体系;二是专项运动,例如篮球、足球、武术等被设置为必修选学类的内容,依据难度、特点等划分为6个模块,这6个模块与专项运动能力评价对应等级中需要学生掌握的内容相一致。这一内容体系的特点是既体现出了必修必学的“规定性”,还有必修选学的“选择性”。

4)在体育课程实施方面,《义务教育体育与健康课程标准》(2011年版)分别提出了教学建议、评价建议、教材编写建议、课程资源开发与利用建议[14]1-64;《普通高中体育与健康课程标准》(2017年版)也是从教学与学习评价、学业水平评价方案设计、教材编写、本课程的实施等方面提出建议[15]1-90。体育课程一体化在以上实施建议的基础上,建构了“多样化”实施体系,包括“学、练、赛”学习方式要综合应用;课内外、校内外要联合开展,尤其要做好家校联合;自然班级授课制与体育选项走班制灵活安排等。该实施体系的特点是“协同性”,即多种形式协同发挥作用。

5)在体育课程评价方面,《义务教育体育与健康课程标准》(2011年版)是从对体能、知识与技能、态度与参与、情意与合作4个方面进行评价,并确定了评价原则和评价主体[14]1-64;《普通高中体育与健康课程标准》(2017年版)是从学习评价和学业水平评价设置了评价方案[15]1-90。体育课程一体化借鉴课程标准评价建议,提出了“多元化”评价方案,聚焦在学生的体育学习视角,建构宏观层面的学段评价、中观层面的课堂评价、微观层面的运动能力评价3个递进又关联的评价体系。学段评价围绕“知、能、行、健”,课堂评价围绕“乐、动、会”,运动能力评价包括基本运动能力和专项运动能力评价,均劃分为6个等级,专项运动能力评价还突出“实景下的组合技能应用”等。体育课程评价体系的突出特点是“服务性”,即运动能力评价服务于学段评价体系中对“能”这一指标的测评;体育课堂强调“乐、动、会”,是从学生学习的角度评判课堂质量,更有利于教师转变观念,做到“以学定教”,有效促进学生对知识的掌握、能力的提升与良好体育行为习惯的形成,从而促进学段目标的达成,最终有利于促进体质健康。

3 体育课程一体化联动机制的运行

体育课程5个机制如何联动综合发挥作用,这是能否一体化或达到多大程度一体化的关键。达到有效运行需要把握5个机制的联动原理,还要有充要的条件保障。

3.1 5个机制的联动原理

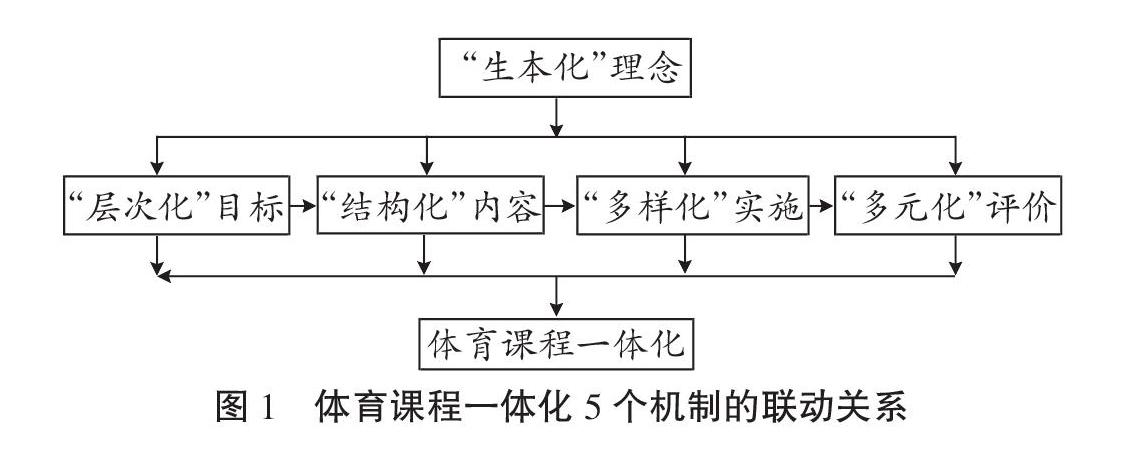

5个机制各自内涵丰富,对体育课程一体化都能发挥重要作用,但其中任何一方面也都有其局限性,体育课程一体化要达到“纵向衔接、横向一致、内在统一、形式联合”,需要5个机制联动综合协同发挥作用。5个机制并非简单叠加,要产生联动效应,就要把握好各机制间的内在逻辑关系,具体体现在:1)理念引领。在“生本化”理念的引领下,确定“层次化”目标、“结构化”内容、“多样化”实施和“多元化”评价,共同促进学生的身心发展,共同聚焦于“生本化”理念的落实。2)环环相扣。这是指“生本化”理念引领下的其他4个机制首尾相接,形成一个前后呼应的逻辑链,且前者是后者的依据,例如:依据“层次化”目标设置“结构化”内容,依据“结构化”内容确定“多样化”实施,最终的“多元化”评价体系是基于“多样化”实施而建立等。中间缺少任何一个机制,相当于缺失一环,逻辑链条自然就会断裂,课程就不具有体系化和完整性,体育课程一体化也就难以实现。例如,一旦缺少“结构化”的内容,课程实施就成了无源之水、无本之木,更谈不上“多样化”实施等。3)指向分明。每一机制都无一例外共同指向一体化,且各自都与一体化的内涵相呼应。“层次化”目标在“内在统一”上有所显现;“结构化”内容在“纵向衔接”上更加突出;“多样化”实施在“形式联合”上有所体现;“多元化”评价隐含着“横向一致”的要求。“纵向衔接、横向一致、内在统一、形式联合”既是体育课程一体化的内涵,又是体育课程一体化的集中体现。5个机制的联动最终实现体育课程的一体化,其彼此之间的联动关系如图1所示。

从图1可以看出,体育课程目标、内容、实施、评价4个核心要素的作用机制建立与运行都共同源于“生本化”的理念,均体现出以学生的身心发展为本,共同满足学生终身体育与身心健康全面发展的需求。目标、内容、实施、评价相互依存,环环相扣,从课程层面上呈现着“理念指导方向”“目标引领内容”的逻辑关系,“多样化”实施又主要是针对已确定的“结构化”内容而实践,“多元化”评价是针对“多样化”实施效果的多元评价,而“多元化”评价结果又反映着“层次化”目标的达成度和目标设置的合理性,目标与评价呈现出首尾相接,形成联动闭环,各机制联动运行,形成一个更完整的体系协同发挥作用促进体育课程一体化,最终更好地促进学生的身心健康发展。

3.2 有效联动的条件保障

体育课程一体化需要5个机制联动并形成更大的联动机制,但能否发挥联动作用,取决于理论与实践层面的诸多条件保障。首先,在理论层面,需要一套相对系统的体育课程一体化理论,从学理的角度集中阐述一体化“是什么”“为什么”“怎么办”,也就是说,要能够从内涵与定位、特征与意义、价值取向、影响因素、内容体系等诸多方面把握一体化[16-19],有效联动落实体育课程一体化,要做到先知而后行。其次,在中间层面,要完善理论与实践综合体现的体育课程系列文本,包括标准、方案、教程、教材等。标准重点指体育课程标准和评价标准,方案重点指体育课程方案和一体化方案,教程与教材是体育教师教和学生学的重要依据,文本的完善程度,决定着体育课程一体化的质量与效能。再次,在实践层面,还需要4个保障,组织管理保障、资源配置保障、能力提升保障、协同共育保障。体育课程一体化涉及课程开设、场地器材、师资队伍、家校联合等协同发展,要建立一体化组织管理机构;合理配置与充实资源;强化培训,优化师资队伍建设;把握家校联合协同共育等,以此确保体育课程一体化落到实处,切实深化体育课程改革,充分发挥体育课程的“以体育人”功能,为学生全面发展发挥强有力的促进作用。

4 结束语

体育课程一体化长期受到关注,但尚未实现。在深化体育课程改革的新的历史时期,强化体育课程一体化机制建设,既有助于破解体育课程一体化难题,又能为教学改革起到重要的助推作用。“生本化”理念、“层次化”目标、“结构化”内容、“多样化”实施、“多元化”评价联动,体育课程一体化才能落细、落实。

参考文献:

[1] 于素梅. 一体化体育教程的旨趣与建构[J]. 教育研究,2019,41(12):51.

[2] 姜勇,徐光建. 大中小学体育课程一体化现状及优化路径[J]. 体育文化导刊,2019,12(12):97.

[3] 国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见(国办发〔2016〕27号)[EB/OL]. (2016-05-06)[2019-02-10]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-05/

06/content_5070778.htm.

[4] 潘晟,张宏成. 建立高校新体育课程评价体系的思考[J]. 体育学刊,2003,10(6):74.

[5] 徐焰,郭鼎文,汤韶敏,等. 高校体育课程評价体系的构建[J]. 体育学刊,2010,17(12):66.

[6] 曾播思,徐焰. 现行普通高校体育课程评价体系与学生体质健康水平的关系研究[J]. 广州体育学院学报,2011,31(3):121.

[7] 于素梅. 一体化体育课程评价体系的建构[J]. 体育学刊,2019,26(5):15.

[8] 田国祥,张凯,赵菁,等. 论体育课程目标选择的价值真理指向性[J]. 北京体育大学学报,2011,34(11):108.

[9] 钟丹. 中日两国义务教育阶段体育课程目标比较研究[J]. 广州体育学院学报,2017,37(5):110.

[10] 柯勇,左乐,黄博,等. 核心素养视域下体育课程目标与内容设计的关键策略分析[J]. 天津体育学院学报,2020,35(2):163.

[11] 许世岩,邓云玲,马瑞华. 西北边远贫困民族聚居区中小学体育课程实施现状调查[J]. 西安体育学院学报,2005,22(3):111.

[12] 于素梅. 体育课程实施中教育内容的缺失及根源反思[J]. 成都体育学院学报,2016,42(5):10.

[13] 刘必水,张斌,胡伟. “1+X”体育课程实施的成效于思考[J]. 体育教学,2018,38(4):39.

[14] 中华人民共和国教育部. 义务教育体育与健康课程标准[M]. 北京:北京师范大学出版社,2012.

[15] 中华人民共和国教育部,普通高中体育与健康课程标准[M]. 北京:人民教育出版社,2018.

[16] 于素梅. 一体化体育课程的价值取向、多元内涵与基本特征[J]. 沈阳体育学院学报,2020,39(2):22.

[17] 于素梅. 体育课程一体化的功能定位[J]. 中国学校体育,2010,29(3):22.

[18] 于素梅. 从一体化谈体育课程的衔接[J]. 体育教学,2020,40(3):40.

[19] 于素梅. 一体化背景下谈体育课程教学改革的四个“实有”[J]. 体育教学,2020,40(1):16.