不同水肥措施对位山灌区冬小麦生长及产量的影响

魏 帅, 徐立荣, 庞桂斌, 徐征和, 赵二妮, 张虹龙

(1. 济南大学水利与环境学院, 山东济南250022; 2. 陕西省丹凤县水利局, 陕西商洛726200;3. 山东省聊城市位山灌区管理处, 山东聊城252000)

引起粮食作物产量变化的原因很多, 最重要的是水和肥。 水肥相互促进, 又互相制约, 是粮食生产中重要的调控措施[1-2]。 为了提高作物产量, 只有采用配比合适的水肥措施, 才能实现水肥协同互作[3]。目前我国氮肥利用率仅为30%~35%[4],灌区农田灌溉水有效利用系数为0.602[5-6],水平较低,因此,在小麦田间管理水肥方面,亟待解决的首要问题是降低农业生产投入,同时提高产量,发挥好水肥互作的作用,从而提高水肥利用效率[7]。

位山灌区是我国的第五大灌区[8]、山东省最大灌区[9],冬小麦的生产主要依赖于引黄灌溉,但历年来进入山东并且用于农田灌溉的水量越来越少[10-11]。现阶段引黄灌区农业急需解决不能高效利用水肥[12-13]、土壤加速退化[14]等难题。为了提升水肥利用率,节约资源,引黄灌区必须采取适宜的水肥处理方案[15-17]。目前针对引黄灌区上游地区的水肥利用研究较多[18-20],但针对引黄灌区下游地区特别是位山灌区的相关研究较少。

本文中通过测坑试验、 大田调查、 数据分析处理等方法, 分析不同水肥措施对位山灌区冬小麦的生长指标及产量构成因素的影响, 筛选最佳的水肥措施。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验基地位于山东省聊城市位山灌区灌溉试验站。 位山灌区地处华北平原, 年平均降水量为557.6 mm, 冬小麦从出苗至成熟的降水量均值为187.67 mm。 使用降雨测量仪检测得到试验年内的降雨数据, 雨量分布遵循本地气候特征, 呈现冬天少、 夏天多的显著特征, 并且不同月份之间差异较大。

1.2 试验方案

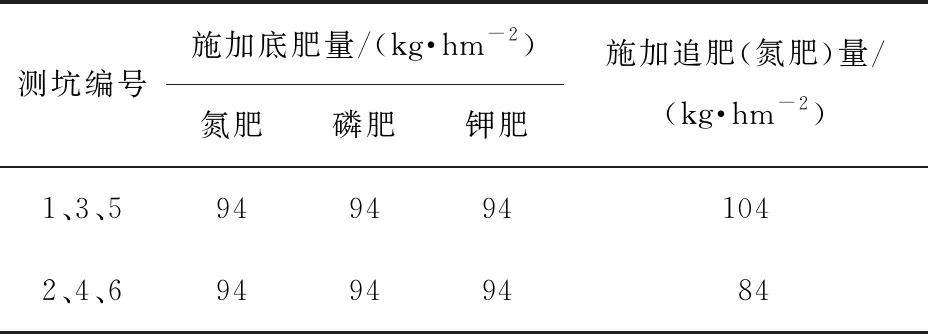

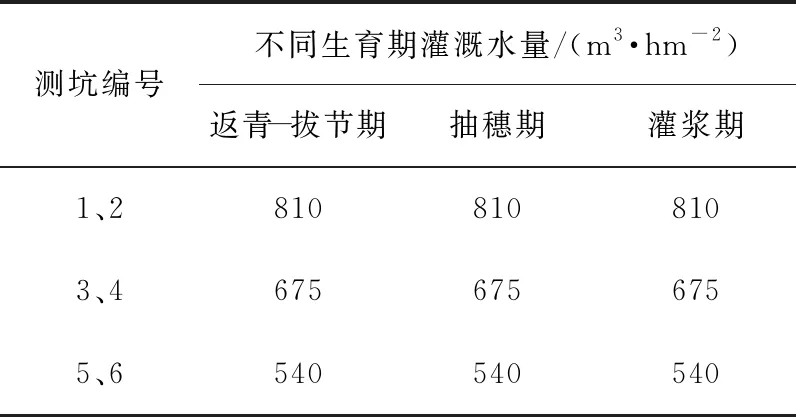

试验设3个灌溉量W1、 W2、 W3, 每次灌溉水量分别为810、 675、 540 m3/hm2, 在冬小麦返青-拔节期、 抽穗期、 灌浆期分次灌溉。 在拔节期设置2个追肥施氮量N1、 N2, 每次施氮量分别为198、 178 kg/hm2。根据排列组合,共计6个处理方案,分别为W1N1、 W1N2、 W2N1、 W2N2、 W3N1和W3N2,对应1—6 号测坑,每个测坑的面积为16 m2。播种前开沟底施施肥量为630 kg/hm2的复合肥(其中氮肥、磷肥、钾肥的质量分数均为15%)。供试冬小麦品种是泰农18号, 3 个冬小麦生育期连续进行,均在当年10月份播种,次年6月份收获。每年3月15日前后浇灌返青-拔节水,4月19日前后浇灌抽穗水,5月22日前后浇灌灌浆水。试验期施肥、灌溉方案见表1、 2。

表1 冬小麦施肥方案

表2 冬小麦灌溉方案

1.3 测量项目与数据处理

1)地上干物质。取6株植株的地上部分,烘干,降温,称干物质质量。

2)叶面积指数。采用手持式激光测试仪测量6株植株的叶面积。

3)株高。用尺子测量6株植株的株高。

4)产量。产量等于千粒质量与有效穗数、 每穗实际粒数之积。选择6个测坑单位面积成熟冬小麦,测定千粒质量、穗数、穗粒数。

采用电子表格软件Excel进行图表绘制,采用统计产品与服务解决方案软件SPSS进行方差和显著性分析。

2 结果与分析

2.1 不同水肥措施对冬小麦生长指标的影响

2.1.1 株高

选择3个时期冬小麦平均株高, 原因是不同生长期相同阶段冬小麦株高无明显差别。 不同水肥措施处理的冬小麦株高的变化趋势与差异性如图1(a)所示。 由图可以看出: 在返青期, 冬小麦受施肥灌溉的影响较小, 不同水肥措施处理的冬小麦株高无明显差别; 拔节期的差异性水肥措施使小麦的株高显著变化; 在灌浆期, 受增肥作用, 3号测坑的冬小麦株高增大, 表明小麦在氮肥的作用下加快生长; 在灌浆期及成熟期, 在中肥措施条件下, 小麦株高受限于低灌溉量, 而在低肥措施条件下, 小麦株高随灌水量的增加而增大。 与施肥量相比, 小麦株高受灌溉量影响较大。

(a)株高

2.1.2 叶面积指数

图1(b)所示为不同水肥措施处理的冬小麦叶面积指数的变化趋势与差异性。 由图可以看出, 冬小麦叶面积指数因差异性水肥措施处理而呈现显著变化。 在不同的水肥措施处理条件下, 冬小麦叶面积在拔节开始时迅速增大, 在拔节后期到达最大值, 在灌浆期开始减小。 叶面积指数总体变化趋势基本相同: 拔节前叶面积差异不大, 在第1次灌溉后开始出现差异, 低水措施的5、 6号测坑的小麦叶面积指数小于高水措施的1号测坑的, 即随着灌溉量增加, 冬小麦叶面积指数增大; 在小麦灌浆和成熟期, 在施肥量处理一致的情况下, 低水措施的4号测坑小麦叶面积指数变化的速率比高水措施的2号测坑的大, 原因是灌浆期既是决定冬小麦产量高低的关键期, 又是小麦形态大致定型时期, 较大的灌溉量可以减缓冬小麦叶片早衰。 在低水灌溉时, 冬小麦的叶片发育会受施肥量增加的抑制; 而中高水灌溉时, 施肥量越大, 小麦叶面积指数越大。 当施肥量相同时, 冬小麦叶面积指数随着灌水量的增加而增大。

2.1.3 地上干物质配比

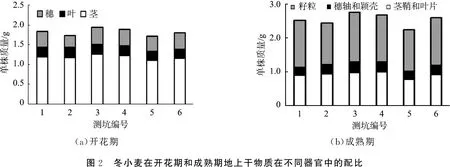

冬小麦干物质累积可以由小麦地上干物质的生长变化进行表征,产量高低由地上器官干物质的累积量进行判断,并且干物质的形成与水肥互作紧密关联。图2所示为冬小麦在开花期和成熟期地上干物质在不同器官中的配比。

由图可见: 低水中肥措施的5号测坑冬小麦叶片配比明显低于高水低肥措施的2号的, 说明较大的灌溉量促进小麦叶子生长, 减缓植株早衰。 处于同等灌溉水平时, 作物干物质的总质量变化趋势为6号测坑的大于5号测坑的、 3号测坑的大于4号测坑的、 1号测坑的大于2号测坑的, 即在中高灌溉水平下, 中肥措施处理的冬小麦干物质总量明显大于低肥措施处理的; 而在低灌溉措施条件下, 低肥措施处理的冬小麦干物质质量大于中肥措施处理的。 在相同的施肥量条件下, 作物干物质总质量趋势为4号测坑的大于2、 6号测坑的,3号测坑的大于1、 5号测坑的。 总之, 在施肥量相同的情况下, 随着灌溉量的增大,作物干物质的积累量也相应增大, 但是, 当灌溉量大于最适合该施肥量的最大灌水量时, 继续增加灌溉量反而会导致作物干物质的积累量减小。 当灌溉量相同时, 冬小麦干物质积累量随施肥量的变化趋势相同。

颖壳与穗轴配比没有明显差别, 但是, 不同水肥措施的穗轴和颖壳的干物质配比均大于中肥低水措施的5号测坑的, 说明施肥、 灌溉量的增加有助于小麦干物质质量的积累。 灌溉水量太多会导致抽穗期穗干物质转化成成熟麦粒的质量减小; 如果灌水量不增加, 只增加施肥量, 就会导致冬小麦提早成熟, 籽粒品质不佳, 减少干物质积累, 导致小麦产量下降。

2.2 不同水肥措施对冬小麦产量组成要素的影响

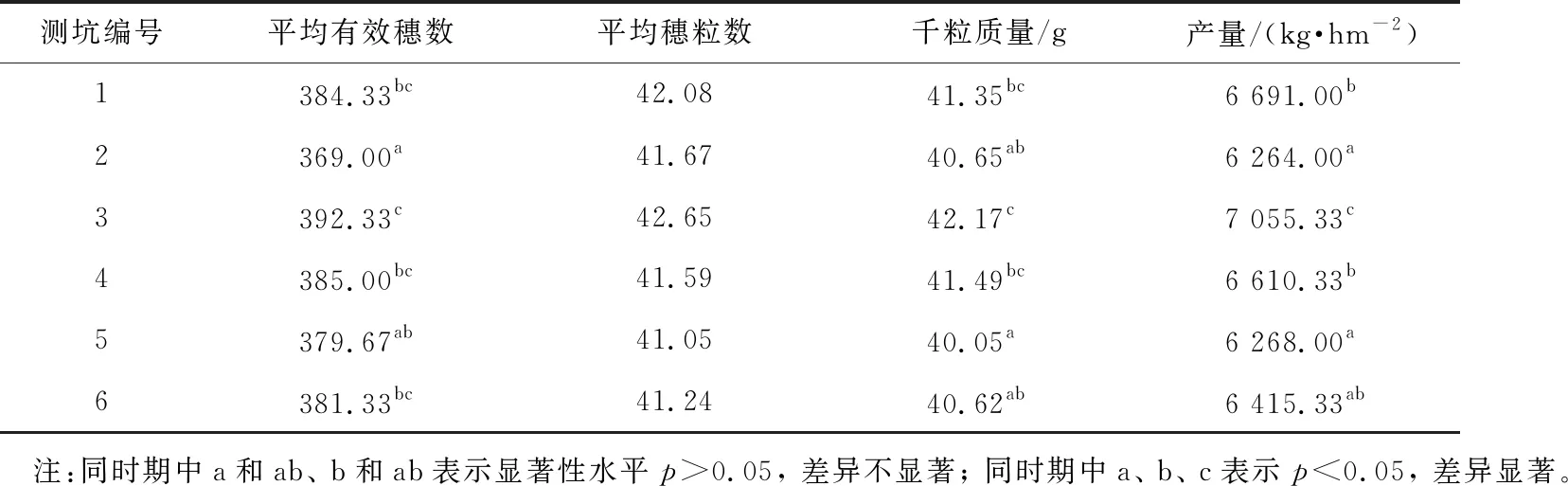

小麦的最终产量与单位面积的穗数、 千粒质量、 穗粒数密切相关。在拔节-灌浆期,合理的灌溉、 施肥措施可以加快冬小麦的生长,差异性的水肥处理方案通过影响冬小麦有效穗数、 穗粒数、 千粒质量等指标来改变冬小麦的最终产量,具体数据如表3所示。

表3 不同水肥措施对小麦产量的影响

从表中可以看出,在相同的施肥措施下,小麦的穗粒数、穗数明显受灌溉水量的影响, 3号测坑的平均有效穗数、平均穗粒数均最大,5号测坑的均最小,说明较大的灌水量能够促进抽穗期冬小麦的生长发育。当灌溉量相同时, 4号测坑的平均穗粒数比3号测坑的小1.86%~4.16%,说明在灌水量适宜的条件下,随着施肥量的增加,小麦的穗粒数增大。对比1、 2、 3号测坑的数据可以看出,施肥量对小麦有效穗数、穗粒数的影响也很显著。

3、 4号测坑的小麦千粒质量明显大于其他测坑的,并且5、 6号测坑的数值较小,原因是在灌浆期,相对于施肥量,灌水量对冬小麦生长的影响更显著。通过试验发现,灌溉水量为675 m3/hm2时更适合于灌浆期冬小麦的生长,更有利于提高小麦的籽粒质量。

冬小麦经过不同的水肥措施处理后,3个生育期均表现为3号测坑的冬小麦的产量显著高于其他测坑的,1、 4号测坑的产量差距不大。根据对冬小麦生长指标的分析可以看到,灌溉量对冬小麦产量的影响比施肥量的影响更显著, 3号测坑的水肥处理方案非常适合位山灌区冬小麦的发育生长,也有助于提高当地的水肥利用率。

水肥互作对冬小麦产量构成因素的影响如表4所示。由表可以看出,不同水肥措施处理对冬小麦产量构成因素影响较大。当灌溉量相同时,施氮量与小麦穗数、穗粒数呈显著正相关,与小麦千粒质量呈显著负相关;当施氮量相同时,灌溉量与冬小麦株高、千粒质量呈正相关。

表4 水肥互作对冬小麦产量的相关性分析

此外,小麦产量与株高、穗数、穗粒数及千粒质量均显著相关,并且灌溉量与产量的相关性最显著。

3 结论与讨论

1)在冬小麦拔节期前,受灌溉水量的影响,高水中肥的1号测坑小麦株高大于低水中肥的测坑的;拔节期后,与低水中肥的5号测坑相比,中水中肥的3号测坑的小麦株高增幅明显;在灌浆期,在低肥处理条件下,灌水量越大,冬小麦株高的增长趋势越显著。

2)当灌溉水量较小时,冬小麦的叶面积指数受到施肥量增加的抑制。在中高水量灌溉时,小麦的叶面积指数随着施肥量的增加而增大。当施肥量相同时,灌水量越大,小麦的叶面积指数也越大。

3)适宜的施肥、灌溉量能够促进小麦干物质的积累。灌溉水量太多会导致抽穗期穗干物质转化成成熟麦粒的质量减小,如果灌溉水量不足而施肥过多,则会导致小麦早熟,产量下降。

4)施肥量通过影响穗数及穗粒数来影响小麦的最终产量, 灌溉量则通过影响小麦的籽粒质量来影响最终产量。 在水肥互作效应中, 灌溉量对冬小麦产量的影响比施肥量更明显, 灌溉水量不足会限制氮肥的使用。 试验结果表明,3号测坑W2N1处理方案, 即灌溉水量为675 m3/hm2, 施氮量为198 kg/hm2,有利于位山灌区冬小麦的生长发育,提高当地的水肥利用效率,并达到增产的目的,这与其他灌区最优水肥措施相符[21-25]。