20世纪中国文人书法的“典范”

郑晓华

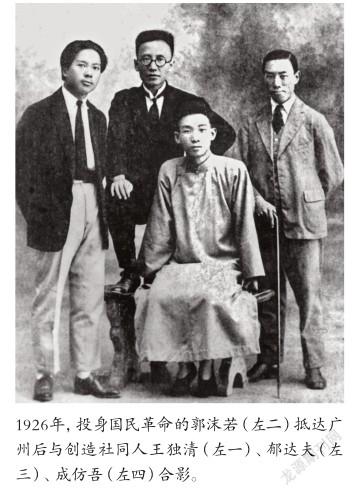

20世纪中国历史风云激荡,伟大的时代培育伟大的人物。在推翻帝制、创造共和和争取国家独立、民族解放的历史舞台上,孙中山、毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来……他们叱咤风云,中流砥柱,谱写了一篇篇气壮山河的民族史诗。在中国文化发展的历史舞台上,这也是一个大师辈出的时代:鲁迅、郭沫若、徐悲鸿、聂耳……一个个光芒四射的名字,高悬在中国文化史的世纪星空,把20世纪的中国文化史装点得如此群星璀璨。

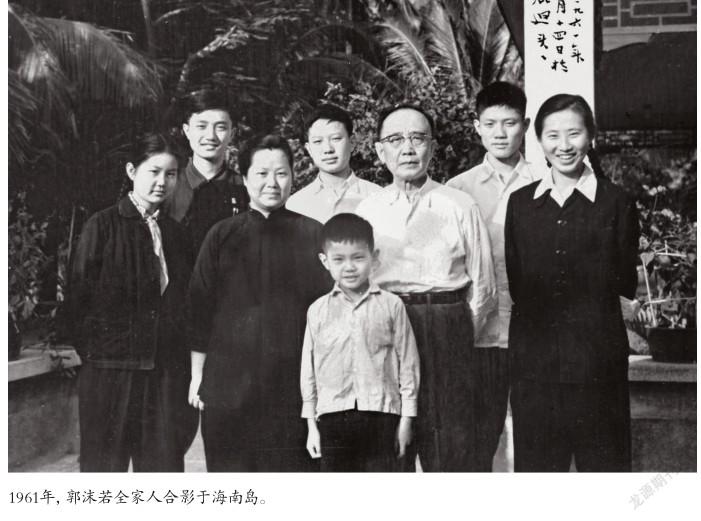

郭沫若,一位在四川乐山一个远离都市的乡村小镇出生的平民子弟。他早年因发表新诗《女神》而蜚声文坛成为中国新诗的奠基人。中年流亡日本,专志于学术研究,成为古文字学和历史学一代宗师。抗战爆发后回国,又因投身抗战文化运动,创作一系列寓意深远的历史剧而震动文坛,成为文化界的旗手和领袖。1949年新中国成立后,他集多种身份于一身,是著名文学家、剧作家、诗人、历史学家、古文字学家、社会活动家,同时担任科学院院长、党和国家领导人,在文化、艺术、学术、科学多领域,都卓有建树;在多领域,他一言九鼎,所思所想,都有重大社会影响。

文学、戏剧、历史、古文字,每一个学科都学深似海,一个人皓首穷经毕其一生,在一個领域能取得成就已非易事。但这位从乐山沙湾小镇走出的青年,却在短短二三十年里,在所有这些领域建立起了自己的声誉。这不能不令人感叹:“江山代有才人出”—这是一个在历史上并不经常出现的大师。对于这样一个学术大师、文化巨子来说,写字—书法,在他一生的辉煌事业中太微不足道了。不过尽管书法在他一生的辉煌事业中是雕虫小技,就书法本学科而言,放置于20世纪中国书法史的历史舞台来考察,郭沫若和毛泽东一样,也是“二十世纪中国书法”绕不过去的历史人物。

翰墨情缘

郭沫若的一生,首先是一个革命者,是文学家,然后是历史学家、古文字学者。书法,在他一生,好像未甚经意,但又始终不离不弃。因为没有把书法当事业,是无意当书家而成了大家。我们现在追溯历史,考索他在书法艺术方面的成长历史的时候,就遭遇到了难度。查阅各个时期的历史文献,无论他个人或朋友,有深度地记述他与书法“精神往还”的文字绝少。透过文献的鳞光片羽,我们只能模模糊糊地勾勒,少年时代的郭沫若,是怎样与书法这门艺术结缘的。

郭沫若和书法,早年受两个人影响。一个是家塾老师沈焕章,一个是大哥郭开文。光绪十八年(1892年),郭沫若出生在四川省嘉定府乐山县观峨乡一个家道殷实的地主商人家庭。郭家祖上原籍福建省汀州府宁化县,先祖家道贫寒,“背着两个麻布”进川。几代人惨淡经营,家道几经兴衰。直到郭沫若父亲一代,才得以殷实。郭沫若的父亲郭朝沛(1853—1939),秉性耿直,精明能干。他早年辍学从商,经营酿酒、榨油、兑换银钱、粜纳五谷等,甚至贩卖烟土。“所企之业,业无不成”。经过多年积累,终于家门振兴,把郭沫若祖父因仗义疏财而导致家业凋零的趋势给扭转了回来。郭家后来在沙湾镇扩建四进大院,共有大小房间36间,前店后宅,还有后花园,算得上是一方大户。郭沫若的母亲杜遨贞,出生官宦人家,父亲杜琢璋(字宝田)原在贵州黄平任职,因苗民“造反”,全家殉节自杀,幸有奶妈搭救,逃回老家,15岁嫁到郭家。郭母从小失怙没有读书,但天资聪颖,耳濡目染自学了一些唐诗宋词,这对郭沫若的成长也产生了影响。据母亲说,受胎时,曾梦见一只小豹子突然咬她左手的虎口。因此,郭沫若出生时,取乳名文豹。这说起来似乎有点宿命论色彩,却是真的。

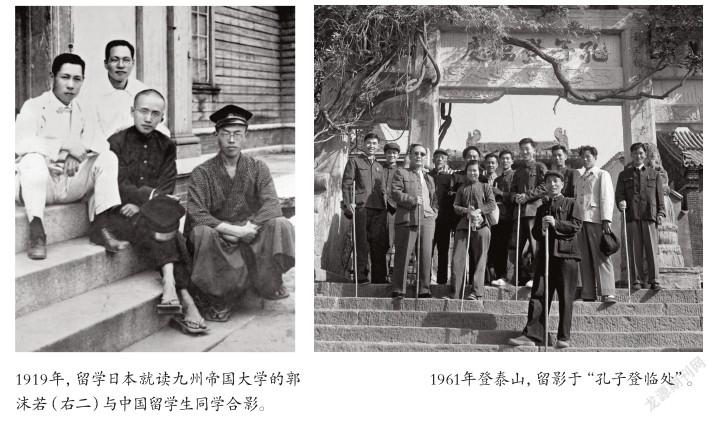

郭沫若最早接触书法是在自己的家塾。4岁半的时候,父亲把他领到后院家塾“绥山山馆”,给孔夫子磕了头,拜了老师。他的启蒙老师,是当地有名的廪生沈焕章。那时候的私塾教育,目标是科举考试,为将来进入官场作准备,教学极严格。据说那沈先生规矩很大,教刑极严,白天读经练字,晚上练字诵诗,每隔三天还要上一次诗课,从属对到学做试帖诗,那五言六韵或八韵的排律,韵脚限得死死的,简直把人折腾得头昏脑胀。不好好学,那就开打,学童经常打得头角块肿。书法方面,沈先生教他写的是《灵飞经》(这是唐代书法家钟绍京的作品),还有“俗不可耐的什么王状元的《文昌帝君阴文》”(这是明清时代在民间流传的劝善诫恶普及读物)。生性活泼、富有叛逆性的郭沫若,感觉它非常的拘束,很不喜欢。但是当时启蒙教学,小楷是基本功。没有一笔过硬的小楷,不会有“金榜题名”的机会。所以在先生的严厉督导下,倒是接受了扎实的“旧学”训练,在文学书法上打下了坚实的童子功。这一点,在后来走出“绥山”,走出峨岷,东渡扶桑,以家乡“沫若二水”(即大渡河和青衣河)改名郭沫若,纵横呼啸走上文坛的时候,显示出巨大的优势。据最早发表郭沫若新诗的《学灯》主编宗白华回忆,他从郭绍虞手中接手杂志编辑,从一年的积稿中看到郭沫若从日本福冈寄来的新诗,字迹劲秀,稿纸明洁,诗句如火山爆发激情奔放,深为之所动。所以他“每天晚饭后到报馆去看稿子,首先是寻找字体秀丽的日本来信,这就是郭沫若从日本不断惠寄的诗篇,来不及看稿就当晚排印,破例让它在《学灯》上大放光芒。”而在郭沫若再度东渡,流亡日本转向古史研究时,一部部研究手稿,全用典雅清劲的小楷书写。这些凝聚着艰难岁月历史记忆的手迹,随着时光流逝和时代变迁,今天已成为遒媚俏丽的书法珍迹,成为学书者追随景仰的范帖。

如果说是沈先生的近乎残酷的旧式教学,为他奠下了作为一个学者型书家的基本功的话,那么开启他对书法艺术的澎湃热情,使书法艺术和他那青衣江灵山秀水所赋予的艺术家浪漫气质相对接,致他“无意作书家”而终成大书家的,是他的长兄郭开文。

郭开文年长郭沫若4岁,他和郭沫若一样赋有浪漫性格,对新事物十分敏锐,为人豁达大度,曾一度成为乡里启蒙运动的急先锋。除了父母和沈先生,他是对郭沫若成长影响最大的一位。这位长兄平日喜欢做诗、刻印、习字,也学过绘画。所以幼年时代的郭沫若,可以说在长兄熏陶下长大。他常把大哥案头的《海上名人画稿》和《芥子园画谱》,当作“儿童画报”翻阅。大哥喜欢苏轼的书法,搜集了很多“苏字”帖,这也影响了他。沈先生教写小楷,是苦差事。但苏轼的字连真带草,豪放雄健,这更符合他的浪漫性格,这使他对书法产生了兴趣。所以在家期间,他每天清晨要写三道字:第一道用墨写核桃大的字,第二道用土红写大碗大字,第三道也是用土红写斗方字。数年如一日,始终未间断过。为了节约,他用的都是土彦纸,叠起来有书桌那么高。后来郭开文在成都东文学堂结业,1905年春被派赴日本留学。他很想把弟弟也带去,临行前特地征询了郭沫若的意见。弟弟当然很乐意,但终因父母不同意而作罢。谈到大哥在书法上对自己的影响,郭沫若曾说,是大哥喜欢的苏字,使自己对书法有了“亲切”感。所以可以说,是郭开文的熏陶,培育了少年郭沫若对书法艺术的情感,使他的心灵,对行云流水的书法点线,有了情感“共鸣”。由此,他一生跟书法结下了不解之缘。

探索之路

郭沫若的书法,与一生以笔墨为中心的“职业书家”不同。他的书法,是青衣江的悠悠波涛,是峨嵋山的青青黛影,是《女神》的烈焰,是鳳凰涅磐的狱火。从本质上说,它是诗人的灵性,是由纵横点线构筑的依托于笔墨幻象的诗行。

根据现在可见到的作品,他的艺术发展之路,大体上以1938年为界。此前是左突右击、上下求索时期。从1938年开始,个人风格初见端倪。此后,伴随人生岁月的历练,个人风格逐渐成熟。到晚年,人书俱老,天骨烂漫,在海内外广泛传播,赢得盛誉。

郭沫若少年时代的书法,在他的自传里有涉及。辛亥革命那一年他19岁,曾回家写楹联,庆祝结束帝制、民国诞生,得到乡亲赞赏。但那时他的书法面目如何,没有传世资料,我们无从窥知。

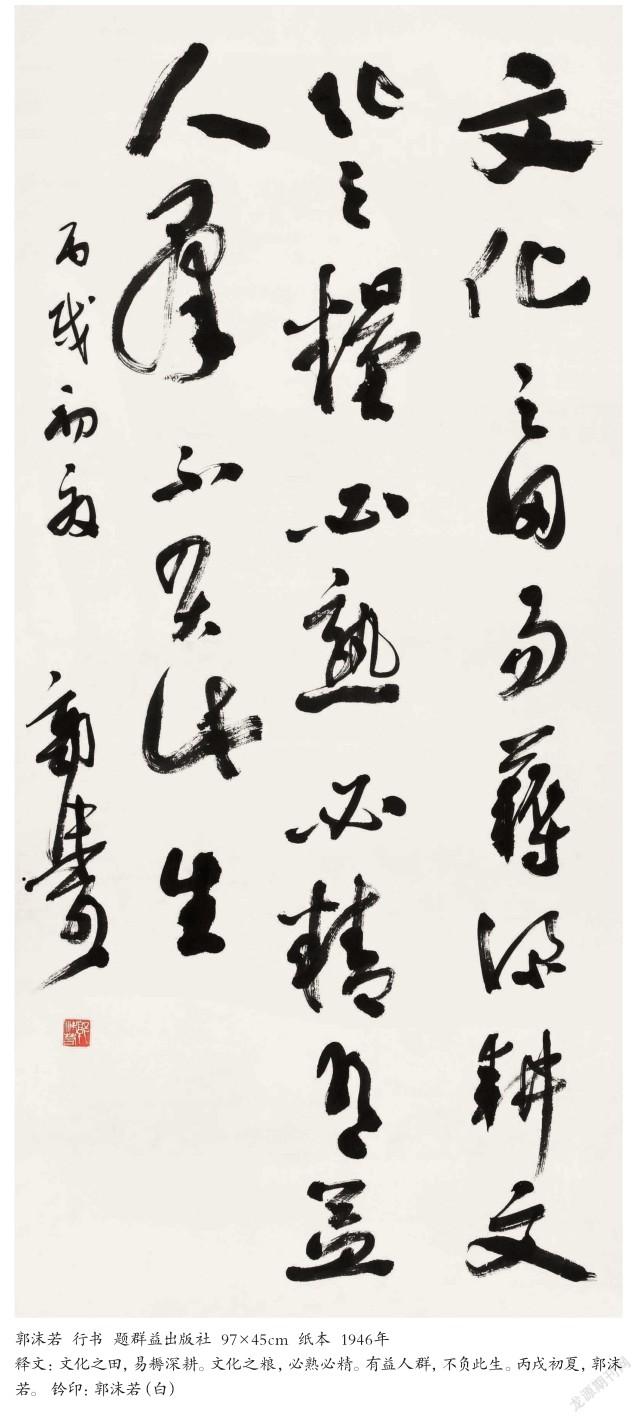

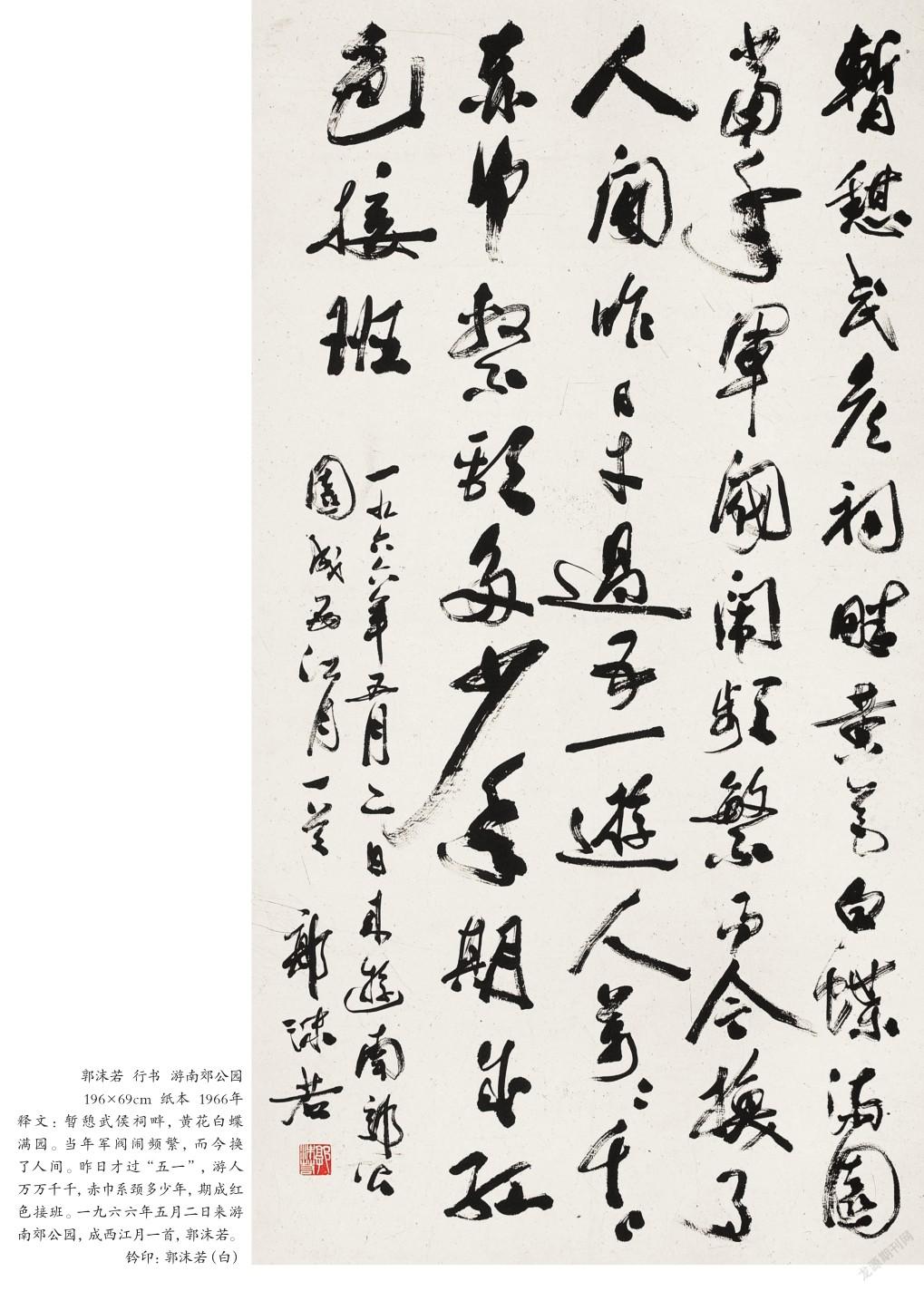

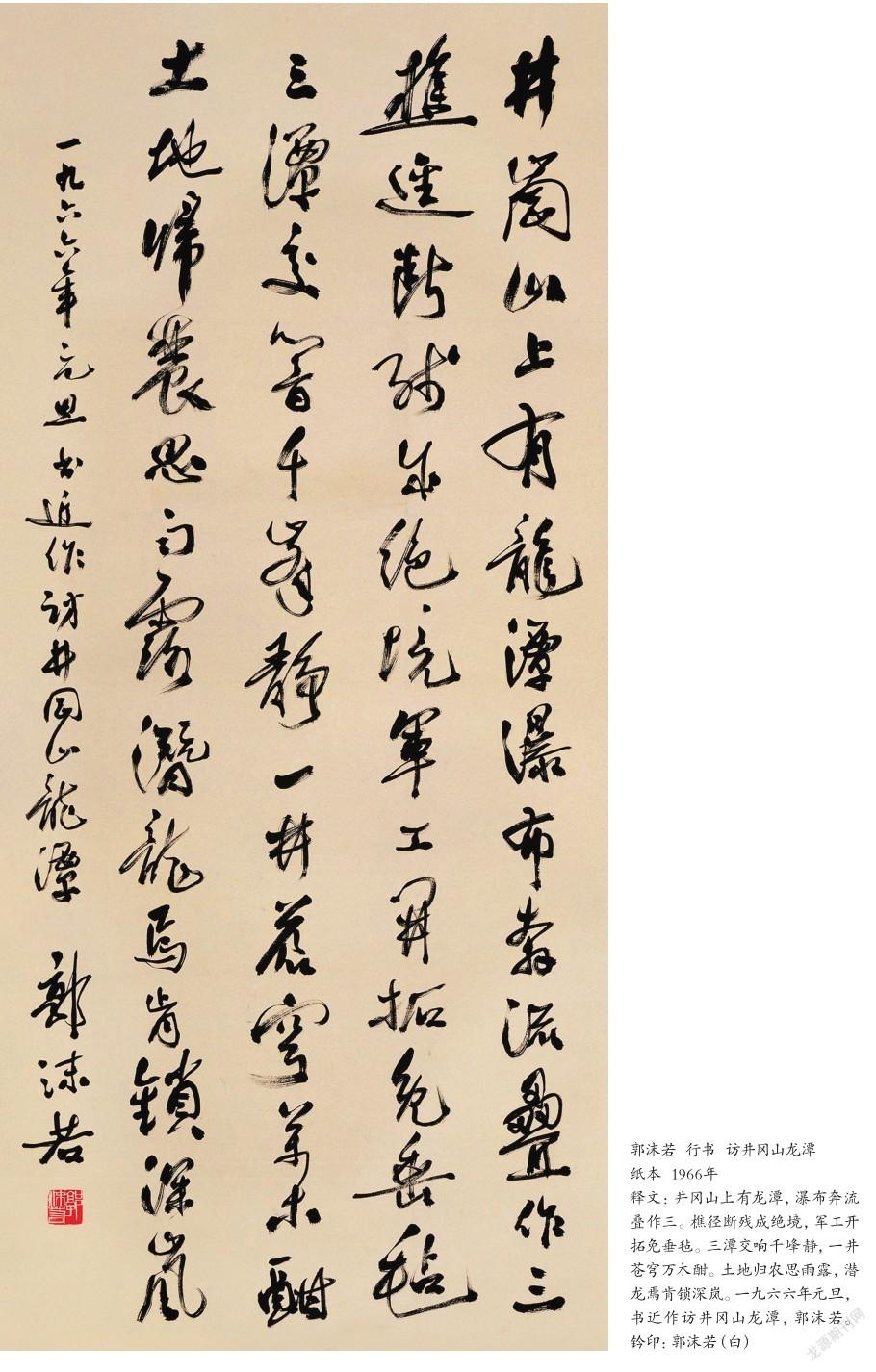

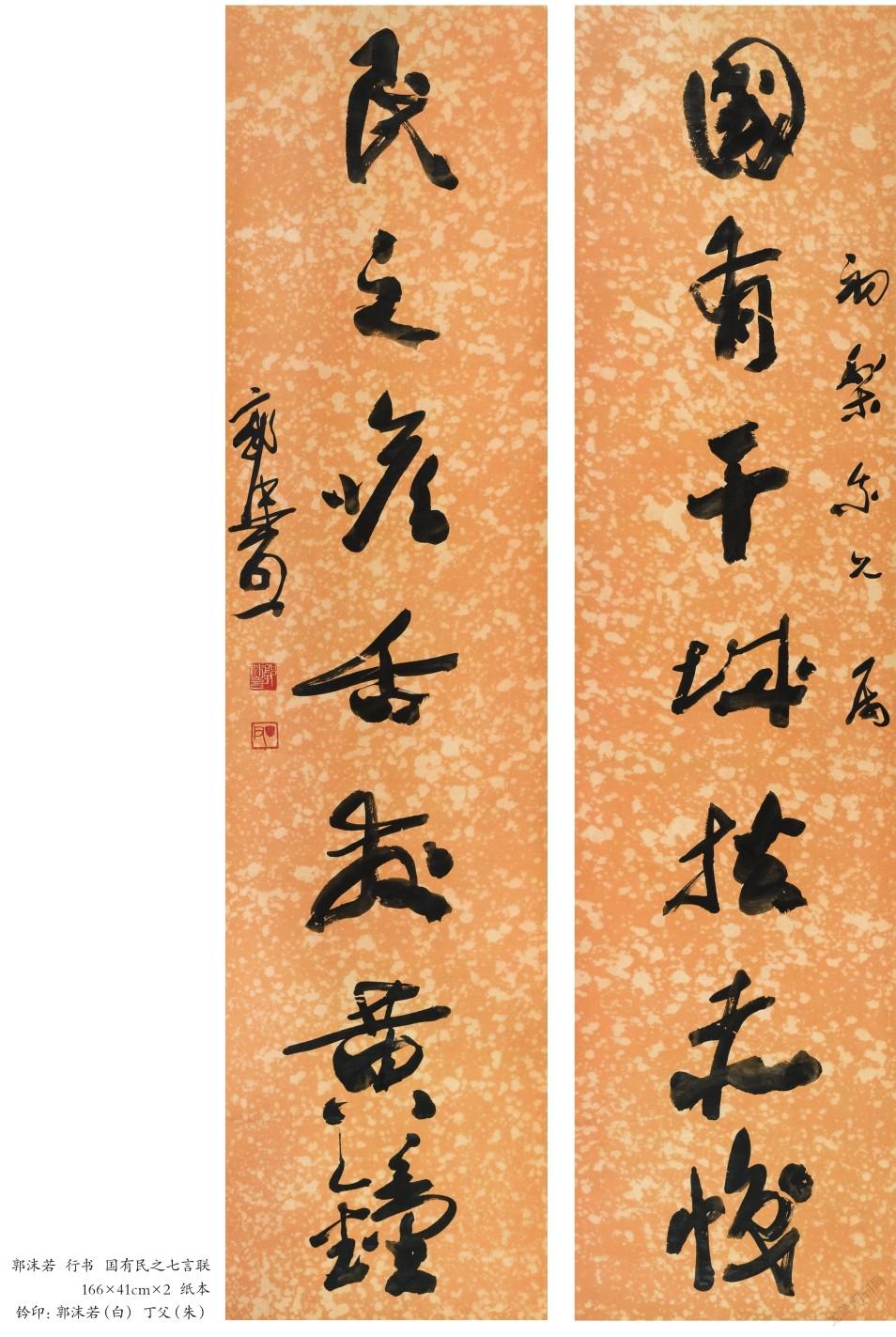

1 9 9 9年四川辞书出版社出版的《郭沫若书法集》(简称《书法集》),是我们目前研究郭沫若书法最完整的图册。此集收进的前三件作品,可列为一组,为摸索期作品。这一时期的特点是左突右击,多方寻找资源,寻求构筑个性语言的突破口。

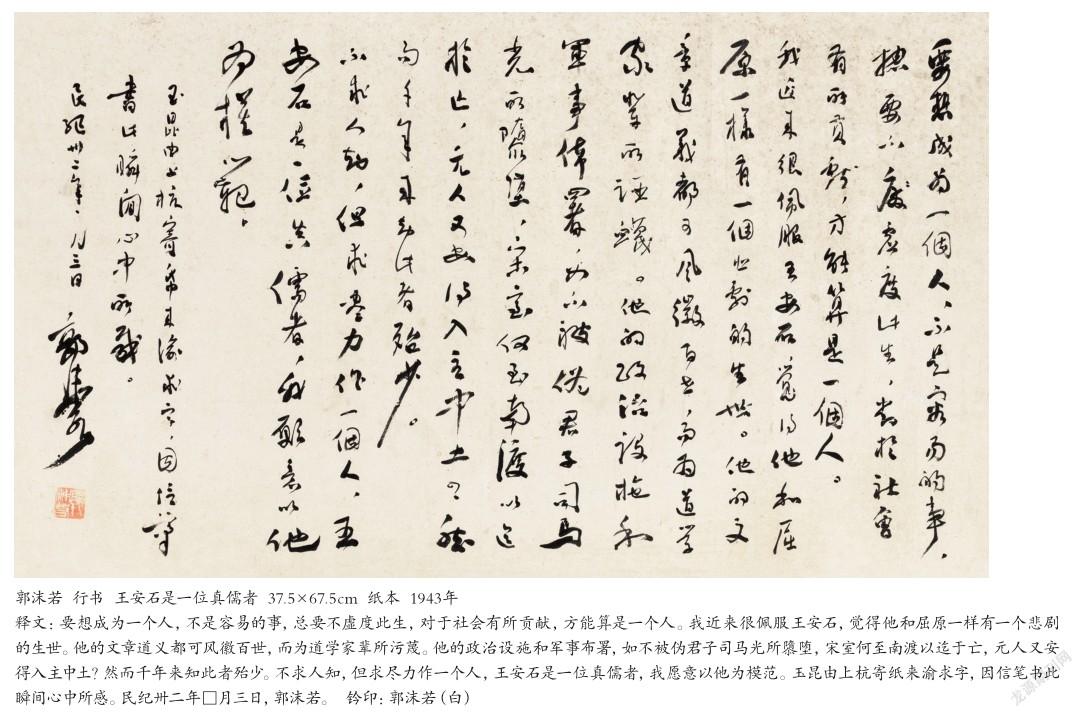

第一件作品是赠送好友李一氓的藏头对联:“民生正涂炭,治国羡劳农”,大约作于1927年至1928年间。这是我们现在能看到他存世最早的作品。看了这副对联我感觉相当震撼。因为,一,从这副对联可以看出,郭沫若当时三十五六岁,书法水准已经相当高;用笔字形、结构体势和笔墨气韵,均驾驭自如,气象高阔。二,是郭沫若一生以雄健飘逸的行草书著称于世,很少见“碑体”书法。而这件作品恰恰是融碑入帖,属“碑学”风骨,与民国时期的碑学大家曾熙、于右任如出一辙。这样的作品在郭沫若书法中极罕见。可以由此得出结论,青年时代的郭沫若,在书法上取范甚广,也曾潜心于当时的碑学名家。

第二幅作品赠彭泽民联“活人增厚泽,救国牖侨民”也是一幅藏头交游联。此联未著年月,编者把它置于20世纪20年代后期至30年代前期。这大概是从风格来判断的。此书显示,郭沫若书法还在多方摸索当中。字形和用笔透露,这一时期他接触了一些民国初期海上名家,包括一些清朝遗老的作品。融合了魏碑、唐碑,间入宋元名贤笔法,骨势峥嵘,略带生涩,当是对某一名家书风的一种追随尝试。有意思的是,这样的风格样式,此后10多年再没有出现。到了建国后,20世纪50年代,偶尔又显露笔下,在《书法集》中第69页荣宝斋藏“赠卓人联”中,我们依稀又闻到某些相似气息(当然10多年过去了,时过境迁,不会完全一样)。可见30年代,郭沫若对此风格体势曾经心仪恐非一日。

第三件作品《录庄子逍遥游》是1936年在日本期间赠送友人的条幅。此件作品也非常珍贵。因为这里显示,在探索塑造个性书风过程中的郭沫若,曾经怎样横冲直撞。从用笔、结体、章法来说,这件作品都很有气势,显示初出茅庐的豪气。但点线之间,作者要说什么,想建立怎样的个性语言,还不太明确。要创造属于自己的风格、属于自己的“语言样式”的心情,在急促流泻的运笔中我们感觉到了。但路在哪儿?作者似还“灵府无程”。

令人惊讶的是,1937年7月,郭沫若“别妇抛雏”离开日本,回国投身抗战。仅仅时隔两年,到1938年,俊逸飞动的“郭体”书法,就隐然成形了。《书法集》收入作者两件条幅:《去国十年》和《一别夔门》,这里可以清晰看到,在这一年里,郭沫若的书法日进千里。在《去国十年》里,后来所称“郭体”的“语言样式”还懵懵懂懂,略有气象。到《一别夔门》,字形用笔,就“杨家有女初长成”了。正常来说,这几乎是匪夷所思的事情。但是在郭沫若的书法演变历程中却出现了。这一历史性的飞跃是怎么实现的呢?

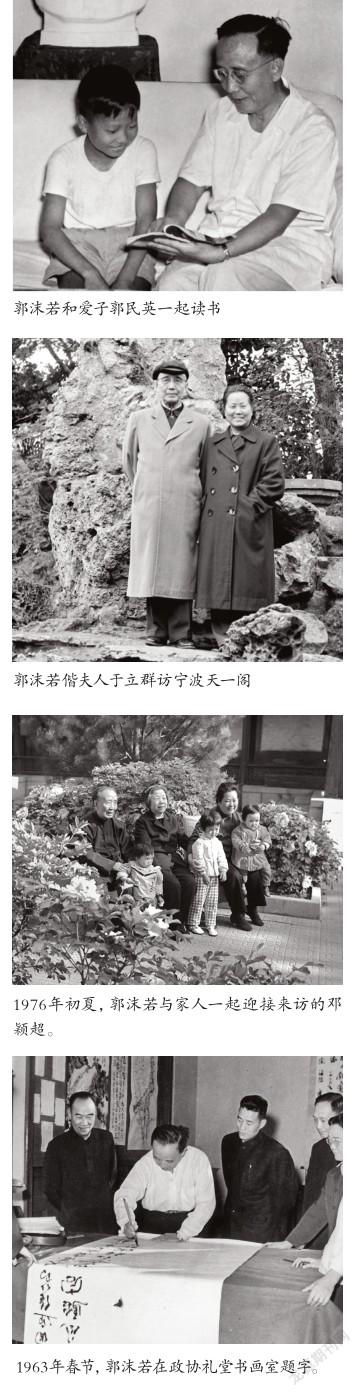

我想此中原因,应该在革命人生和爱情力量。我们翻检年谱看到:由于他在文化界的影响,郭沫若回到国内,得到国内文化界极大追捧。他马不停蹄地投身抗战宣传工作,所到之处,演讲、题诗、题词,这对他在日沉寂多年的书法情结、书法积累是一次高当量的有效“激活”。长期积累形成的书法经验、书法语言积累,在革命热忱驱动下得到一次自然有效的“整合”。当然,以书法功力深厚而著称于圈内的革命伴侣于立群走进他的生活,红袖添香,这恐怕也不能不是一个重要的激励因素。

书为心画

自从1938年矫健俊逸的“郭体”点线样式在郭沫若笔下出现,一直到1978年6月在北京逝世,郭沫若的书法一直在发展变化中。这个变化不是风格样式的“变异”,而是形式语言的提纯、境界的升华和推进。这是一个书法家不断走向成熟、不断走向丰富的过程。如果我们对这一渐进演变过程再作一个不准确的分期的话,那我觉得1949年建国又是一个分水岭。

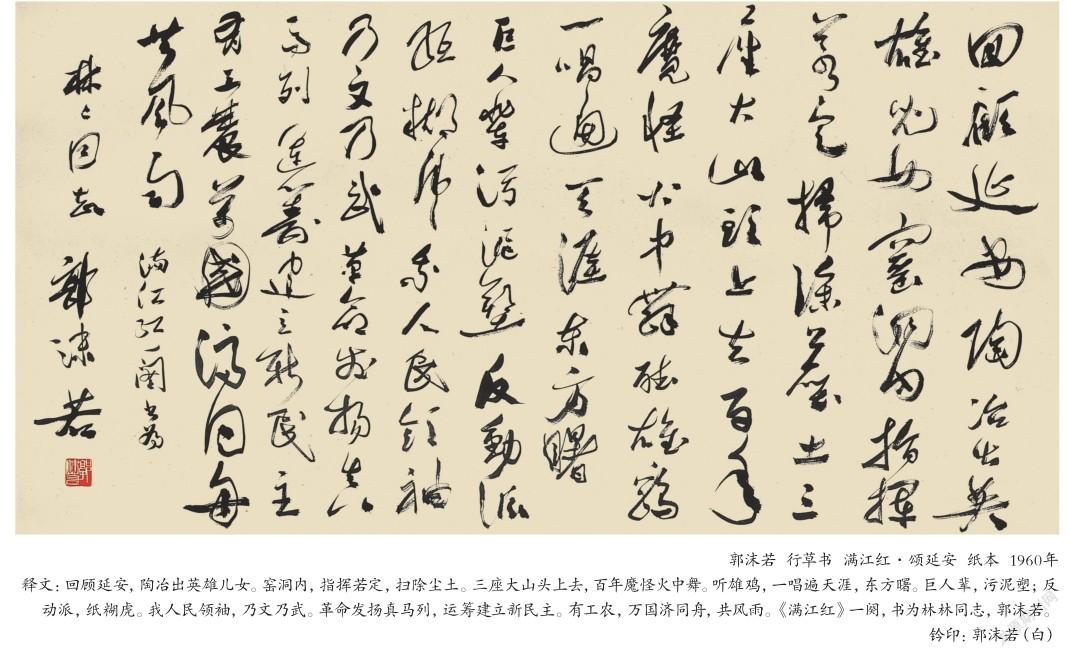

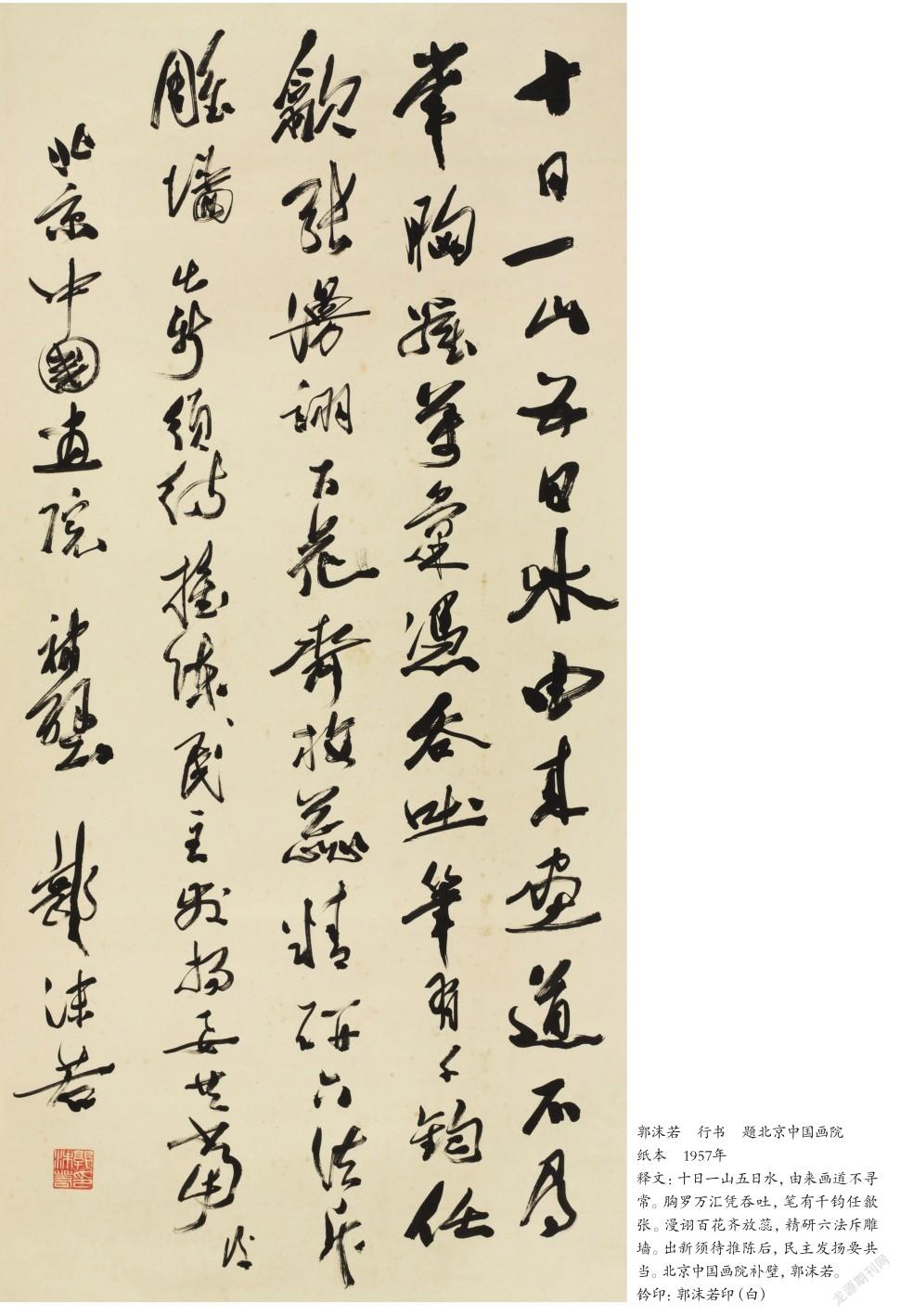

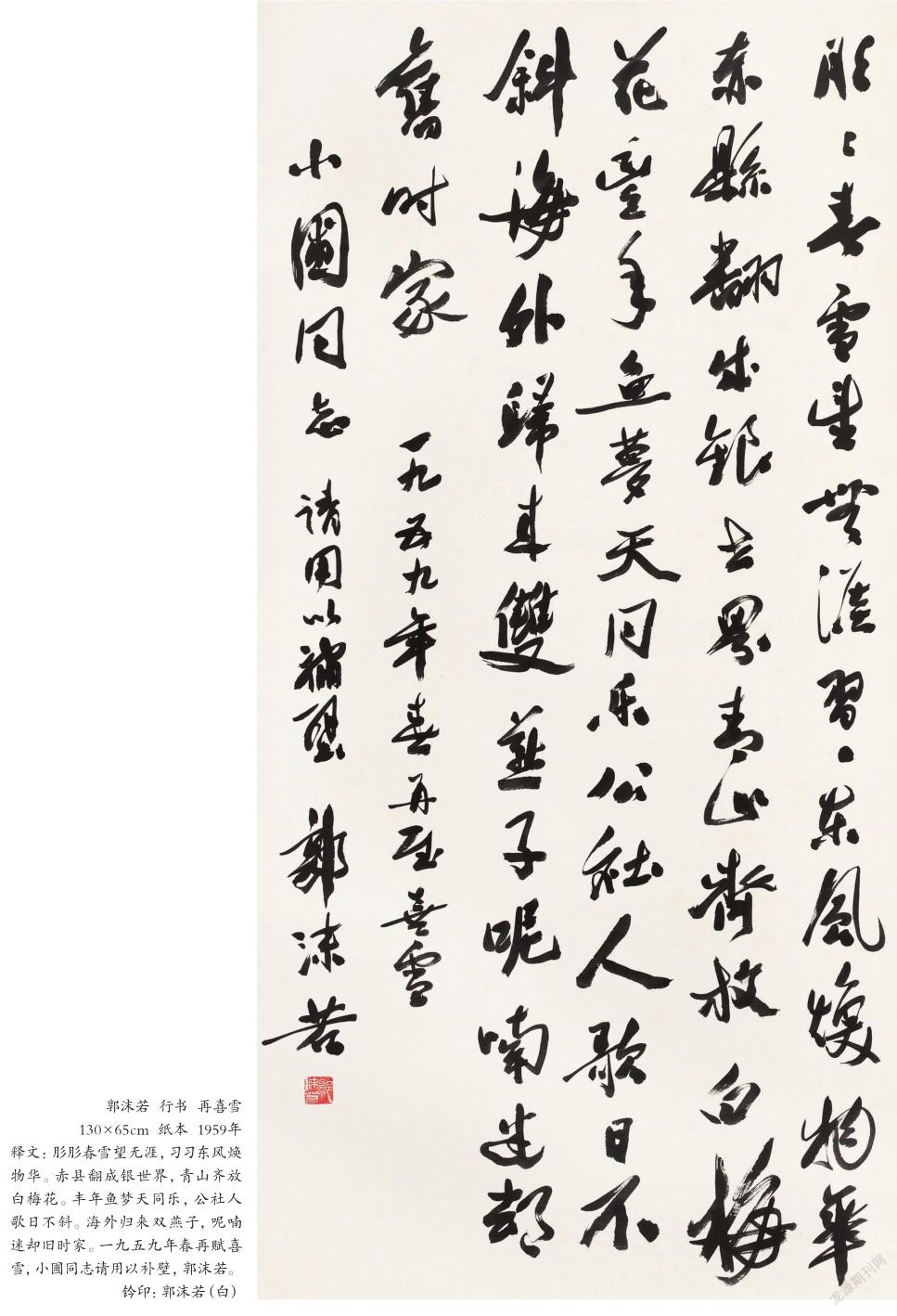

1949年建国前,经过10多年的敌后斗争的风云激荡和战争洗礼,他在创作大量震动文坛的文学作品、振臂为国民鼓呼的同时,激情奔流中也完成了作为书法家个性语言形象的熔铸和塑造。作为一个一生致力于国家独立、民族解放的文化战士,中国现代文学的领军人物,建国后他担任国家方面的领导,获得了高度的荣誉和地位。应该说,“书为心画”,一个艺术家的作品就是他的内在精神世界的外化。不同艺术样式有不同艺术媒介、载体,但在精神上必然息息相通,并在他作品中显示出一致的痕迹。实际也是如此。我们看1950年以后的作品,作者除了保持原有的充满热情、矫健飘逸的行书风格外,大开大合、激情澎湃的张旭、怀素式 “大草连带语言”增加了。这些作品行草结合,笔意连绵,团团环绕中,时见率笔纵放,笔墨烂漫。这反映了作者在书法与情感表现的技术上,有进一步深入的探索;在技巧驾驭上,也更趋于纯熟。蜚声海内外的“郭体”书法,也就是在这一时期,伴随着人们对文化前辈、巨匠的敬仰,在全国开始流行,并拥有众多的追随者。

翻阅厚厚的《书法集》,可以感觉到,虽然作者没有把书法当作一项事业来做,但是他对书法的感情真挚深厚,用功甚勤,取资甚广。他是古文字专家,所以对古代书法各种字体都很熟悉,书写中信手拈来,驾驭自如,自不待言。集中收入郭沫若作品,以行草书为主,但也偶涉古文字,如甲骨文、大小篆、古隶书,也偶涉楷书(颜体)。以他深厚的学养和书法功力,可以说所有涉及字体,在他的笔下,都自然朴茂,涉笔成趣。尤其是他的作于20世纪40年代的《汉富贵砖拓题跋》,古隶、行草、晋人写经(带重捺的)等字体交叉使用,蔚为大观,展示了他作为书法大家的丰富学识和驭笔能力,此等气象,在同时期学者或文学家笔下不多见。《汉富贵砖拓题跋》之二有诗句:“贞寿逾金石,清风拂徽弦。皓月来窥窗,拓书人未眠”。读此诗,可以想见诗人当年嘉陵江畔枯守穷庐,阵阵江涛中一笔在手、对月吟娥的风采。

脱古开新

郭沫若一生,对古文字形演变有精深研究。他的《甲骨文字研究》、《殷周青铜器铭文研究》、《卜辞通纂》、《殷契萃编》及《古代文字之辩证的发展》是现代学者研究古文字和书法史的重要文献。但是关于书法艺术创作的规律—笔法、技术等,他很少论述。这是一个巨大的遗憾。因此我们只能通过他的作品,揣摩分析他的艺术观念和思想。综观他一生的创作实践,我觉得郭沫若的书法,可以用“以情驭笔,以手写心;博综群艺,脱古开新”16字概括之。

从书法技术上说,篆隶楷行草,历代书家从理论到实践的探索,著述文字何啻千万!郭沫若著作等身,但是对这些属于“微观技术学”的东西很少关注。谈笔法,他只说过:“笔法的要领,我看不外是‘回锋转向,逆入平出’8个字”。这让人想起元代书家赵孟頫的名言:“书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易。”郭沫若对书法的理解,超越了那些历史上曾经出现过的繁纷复杂的个性化描述,而一下探骊得珠,直入心窍,抓住问题的最核心。实际上,“回锋转向,逆入平出”,就是东汉蔡邕《九势》中的“涩势”,也就是宋代米芾强调的用笔要“无往不复,无垂不缩”,以逆取势,以回蓄势。这是书法点线获得艺术表现力的基础,是书法最基本的技巧,也是最核心的技巧。郭沫若正是在把握书法最核心技术的基础上,展开了他那诗意的视觉叙述。

“以情驭笔,以手写心”,这是诗人沉酣书艺的目的。因为书法是“诗之余”,是燃烧激情的图形演绎,是文学的旁白。所以诗人临池挥毫时,在准确把握运笔之道的同时,把书法艺术的“表情”、“写心”功能放在了第一位。郭沫若的所有作品显示:在创作中,他从来没有把一点一画是否符合古人哪一家筆法放在心上,而是听任内心激情的奔涌,让情感通过笔墨奔泻。所以你在郭沫若的作品里,找不到他“依傍”哪一家。他的作品的内里,是他自己,是他的心,他的情,他的憎,他的爱;这是诗人心灵之花的美丽绽放。

“博综群艺,脱古开新”,这是诗人由诗人而蜕化为书法家的技术工具。因为“以情驭笔,以手写心”,我的书法为我心灵服务,所以我在艺术形式语言上不依傍任何一家,但任何一家的技术都可以为我所用。可以想见,像郭沫若这样的大户家庭出身,后来又成为文坛领袖,万人崇仰,他的交游,他的学术视野,他接触的经典书法样式,应该说也是何啻千万。但他都是汲取其精华,“熔铸虫篆”、“陶均草隶”,化古为我,不落任何痕迹。郭沫若早年学苏东坡,你能说他那些形式语言是苏东坡的“改版”吗?有人说他学王羲之,有人说他学孙过庭……我相信他都学过。但他都“拆骨还父”、“剔肉还母”(董其昌语)了,留下的“不粘不脱”、“不即不离”的自我,和古人无直接面目相似,但内在精神气息又血脉相连。这不是清朝书法的20世纪版,也不是明代书法的20世纪版,也不是东晋王羲之、唐代颜真卿的20世纪现代版,这是20世纪人创造的20世纪书法,是和19世纪、18世纪、15世纪内在精神一贯,但又具有20世纪现代诗人独特情怀、独特风采的20世纪现代人书法。所以概括他的手法,就是“博综群艺”、“脱古开新”。因为“博综群艺”,他拥有了与悠悠历史对接的能力和合法性;因为“脱古开新”他获得了与古人完全不相同、不重复的书法形式语言,从而得以在书法史上自辟蹊径、另开山门。

1961年7月7日,女书法家、夫人于立群55岁生日,郭沫若曾亲书一扇面相送,上题一诗曰:“有笔在手,有话在口。以手写口,龙蛇乱走。心无汉唐,目无钟王。老当益壮,兴到如狂。”

实际上,诗人在向革命伴侣所作的心心相印的倾吐中,已把自己一生从艺的心路,作了全部诠释。

文人书家

书法是中国文化培育的世界艺术奇葩。它以日常生活常用的语言信息传递工具—文字为载体,通过具有特殊笔情墨韵的汉字形象的创造,表达艺术家情感。这在欧美文化体系中是不存在的。英语里面尽管也有“calligraphy”一词,中文翻译也叫“书法”,但实质上是两回事。“calligraphy”只表示漂亮的手写体,它是一种技术,但不是艺术。所以欧美大学的艺术学院里,没有“书法”专业。对他们来说,把书法家称为“艺术家”,那简直匪夷所思。但是在中国以及东亚汉文化圈各国,书法是主流艺术,书法家是当然的艺术家。

书法作为艺术在中国已经存在了几千年。在漫长的历史发展过程中,中国书法形成了自己独有的审美文化传统:独特的语言样式、独特的审美评价体系、独特的传承谱系、独特的教育方法模式等。而作为艺术的主体—书法家的来源构成,也非常有特色。中国历史上的书法家可以分为两大类。一类是职业书家,一类是文人书家。

所谓的职业书家,并非指他真的是从事书法职业—古代国家体制中真正以书法为职业的岗位极少,而且基本上都是地位很低的“抄写工”,他们基本上没有成为书法家在社会上扬眉吐气的机会。由于古代社会的体制所决定,所有社会精英都通过科举而进入政府系统任职,所以他们都有各自公职,也各有各的专长。职业书家就是以书法为一生主要专长,在艺术上取得较高成就,最后以书法立身留名的那一类。比如王羲之、颜真卿、柳公权等。他们的特点是:一生投入,技术全面,某一方面登峰造极,成为历史标杆,为后世万人追随崇仰。

文人书家是书法家的另一群体。他们没有把书法当作一生主要事业。书法对他们来说,是文人兴酣之际的率情挥洒,就像苏轼评文与可画竹,是“诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余。”从临池的动机上说,他们是“意足我自足”、“放笔一戏空”(米芾),不较工拙。所以他们的书法,跟书法史上那些一生以书法为立身之本的职业书家不同。它们是表现型的,“有诸内而发诸外”,和写诗一样,直抒胸臆,透入性灵。技术是表现的保障,当然基本技术必须具有。但是他们不以技术的全面精湛称能。相反,在语言形式上,和中国文人画一样,往往“逸笔草草”(倪瓒),胸中逸气、笔下云烟,倾泻胸中块垒。因而在形式的精度上,和职业书家相比,许或稍逊。但情感表达上,却不遑多让,或更有胜之。文人有特别敏感的心,火一样的热情,这些生命精神在一定技术支撑下驱使毛笔奔泻汹涌;生动鲜活的情愫,在爆发瞬间会演绎为个性角出、惊心骇魄的笔墨形式,在历史上孕育出书法的“无韵离骚”、“千古绝唱”。宋代的苏轼、明代的徐渭,可谓此类书家的代表。郭沫若,大变革时代的时代歌手,他的书法是他的不老诗魂在激情世界的另一种吟唱。大书法家沈尹默曾一语中的指出:“郭公余事书千纸,虎卧龙腾自有神。意造妙掺无法法,东坡元是解书人。”他把郭沫若归到了和苏东坡一样的文人书法。显然,是抓住了问题的要害。

在中国现代文学史上,陈独秀、鲁迅、胡适、郭沫若、茅盾……这一代大文豪,在书法上都有成就。他们这一代人,生活在新旧世纪的交替时代,他们身上承载着两个时代的使命。一方面,他们是新文化的开拓者,时代呼唤他们,在思想文化领域冲锋陷阵,开拓新文化。另一方面,曾经在祖先血管里流动的血液,和幼年所在的教育环境影响,决定了他们无论如何反叛,都无法割断他们和母体文化的血缘联系。因而在客观上,他们还承担了祖国优秀文化的薪火相传。这一代人负重远行,应该说很好地履行了自己的使命。父母阴阳构精时就赋予的天地使命,涵育在他们的血液里,在东西文化血火交汇中,绽发美丽的心花。书法就是其中典型的样板。新文化运动的领袖,在理性上受当时偏激的“左派”思想影响,对中国传统文化多有“矫枉过正”之论。但是他们一无例外的,都是传统艺术书法的忠诚追随者,而且也都在这一领域有所建树。他们的作品,构成了20世纪中国书法的另一道风景。郭沫若,就是風景之链中美丽的一环。

1978年6月12日,随着这颗20世纪文坛巨星的陨落,中国文人书法,也似乎人去楼空。在20世纪新文化、新教育体制下成长的新一代作家,受时代所限,他们对毛笔的隔阂,使他们似乎已无力接续“文人书法”的爝火。尤其是随着电脑时代的来临,“书写”不再是文人生活的一部分,“文人书法”似乎更是空山寂寂,陷入前所未有的历史危机。郭沫若,一个曾经让无数青年学子为之怦然心动的名字,他激情四溢的书法,也许真的从此就成为20世纪“文人书法”的“绝响”?

郭沫若50岁生日的时候,曾经写过一首诗,答谢祝寿的朋友。后面四句是:“金石何缘能寿世?文章自恨未成家。只余耿耿精诚在,一瓣心香敬国华。”前两句是诗人高度自谦,后两句是诗人真诚表白。实际上,哲人其萎,生命不能永恒。但伟大的文学、艺术,能够让生命延续、永恒。郭沫若一生精诚耿耿,为国家、为民族,为文学、为文化;他的诗歌、戏剧、散文、书法,都是他用生命浇铸的,献给祖国、献给人民的心花。他的名字,已经刻在了中国当代文化的祭坛,也刻在了中国人民的心上。

(作者为中国书协分党组副书记、秘书长)