吲哚菁绿荧光显像技术在腹腔镜肝切除术中的应用体会

郭 成,宋 涛,郑 鑫,殷国志,孙 昊,杨 威,刘青光,姚英民

(西安交通大学第一附属医院肝胆外科,陕西 西安,710061)

自1991年美国首次报道成功施行1例腹腔镜肝脏肿瘤切除术以来,我国周伟平教授也于1994年成功开展了大陆地区首例腹腔镜肝脏切除术[1],经过近30年的发展,腹腔镜肝脏切除术的安全性与可行性得到了公认,目前在全球肝脏外科医疗中心已基本成为标准术式之一,每年的实施例数甚至超过了传统开腹肝切除术。随着精准外科理念的普及与推广,腹腔镜肝脏切除术也迎来了新的挑战。尽管术前影像学检查可提供比较充分的肿瘤位置信息,结合术中B超可进一步明确肿瘤范围并发现术前无法明确的较小病灶,但由于腹腔镜手术的固有局限性,尤其术中相对固定的视角及二维视野,常会遮掩部分视觉信息,导致腹腔镜下视觉与实际情况存在一定误差,而且沿肝脏表面切除线切割肝脏时,这些视觉误差会随肝实质内切割深度不断放大,尽管我们可应用术中B超进行相应解剖结构的标识,如毗邻的肝静脉、Glisson系统等。但我们在实际操作中发现因为肝断面的扩大、术中出血等因素的干扰及B超操作者的熟练程度不足等,实时B超定位引导下的精准肝切除术往往较难以付诸实践[2],偏离预定切肝线是困扰腹腔镜肝切除术不可回避的问题,尤其非规则性肝切除术,偏离预定切肝线往往是导致切缘不理想的一个重要原因。近年以吲哚菁绿(indocyanine green,ICG)近红外荧光成像技术为基础的荧光腹腔镜的出现,因可通过实施显影标记肿瘤的可视化特点,进一步推动了腹腔镜技术在肝脏肿瘤切除中的应用,以可视化的角度助力精准肝脏外科的发展。本研究通过分析近年我们采用荧光腹腔镜与普通腹腔镜行肝切除术的经验,初步探讨荧光腹腔镜在肝切除术中的应用价值。

1 资料与方法

1.1 临床资料 通过回顾性分析的方法选取2018年7月至2020年6月我科收治的因原发性肝癌行荧光腹腔镜肝脏切除术的11例患者作为研究组,并选取同期行普通腹腔镜肝脏切除术的24例原发性肝癌患者作为对照组,两组患者年龄、性别、肝功Child分级(本研究纳入病例为A或B级肝功,C级肝功因无法耐受手术排除)、肿瘤直径(非单发肿瘤按照瘤体直径总和计算)等差异均无统计学意义,见表1。

表1 两组患者临床资料的比较

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)术前参照患者流行病学史、影像学资料、实验室检查结果,符合原发性肝癌诊断标准,术后病理证实为原发性肝细胞肝癌;(2)术前评估符合中国原发性肝癌诊疗规范手术切除指征;(3)术前影像学评估肿瘤单发,或肿瘤数量≤3个,并局限在半肝范围内;(4)肝功Child-Pugh为A、B级;(5)ICG 15 min滞留率(indocyanine green retention rate at 15 min,ICG R15)≤15%;(6)患者性别、年龄不限,体能评分0~1分。排除标准:(1)术前胆红素升高大于正常值两倍;(2)碘实验阳性或对含碘试剂有过敏史;(3)无法耐受腹腔镜手术。

1.3 手术方法及荧光设备 患者术前均行ICG R15检查,研究组采用术前给药的方式(ICG R15即作为术前给药),参照ICG R15结果决定手术距离ICG R15检查的时间,对于ICG R15≤5%的患者,ICG R15检查后5 d手术,5%

1.4 观察指标 (1)观察研究组术中荧光显影情况,对比常规影像学资料,比较术中荧光显影对于新病灶的发现能力;(2)对比两组肿瘤切缘。结合荧光透射距离及术后病理结果,我们将切缘判断分为两个等级:A级为切缘有癌细胞残留或<0.5 cm,B级为切缘≥0.5 cm。

2 结 果

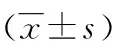

2.1 两组术中发现遗漏肝癌病灶情况 研究组11例患者中4例术中荧光显像下观察到肝脏表面有新发现的染色结节,见图1,切取活检后2例病理证实为肝内转移病灶,2例为硬化结节(2例肝内转移中1例术中B超同时确认,2例硬化结节由于肝内多发类似硬化结节,术中B超未能明确为硬化结节或转移灶);对照组24例患者,术中单纯应用B超检查发现2例新发现病灶,术后病理证实为肝内转移。两组术中对遗漏肝内病灶发现能力见表1。

图1 ICG染色术中发现一处表面微小转移灶

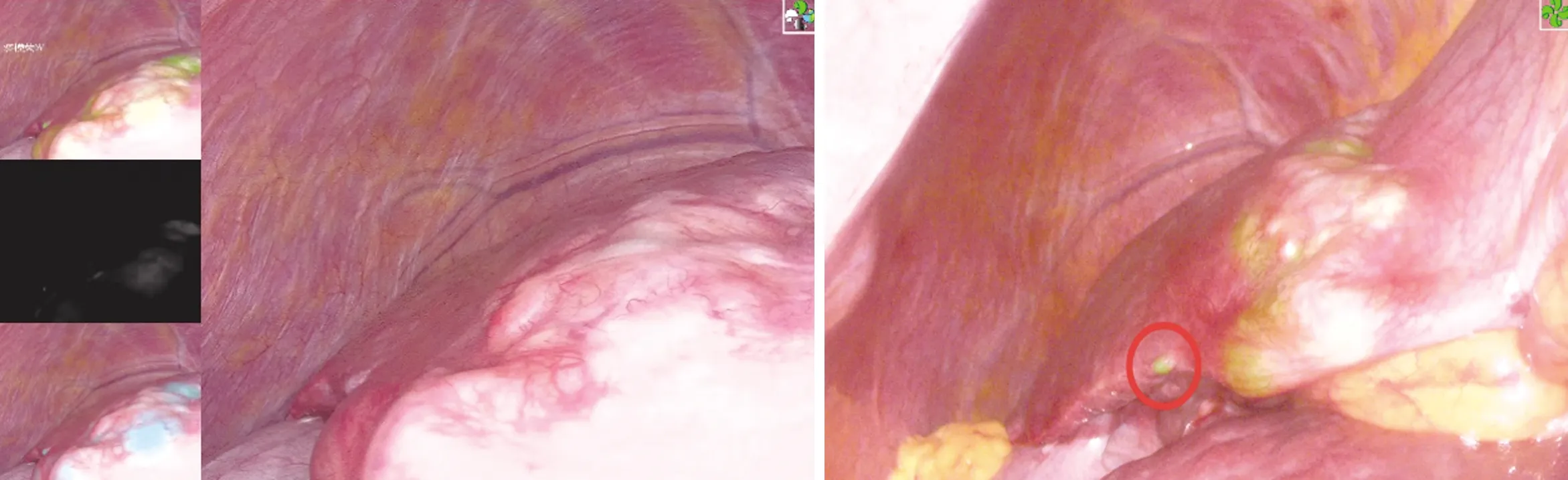

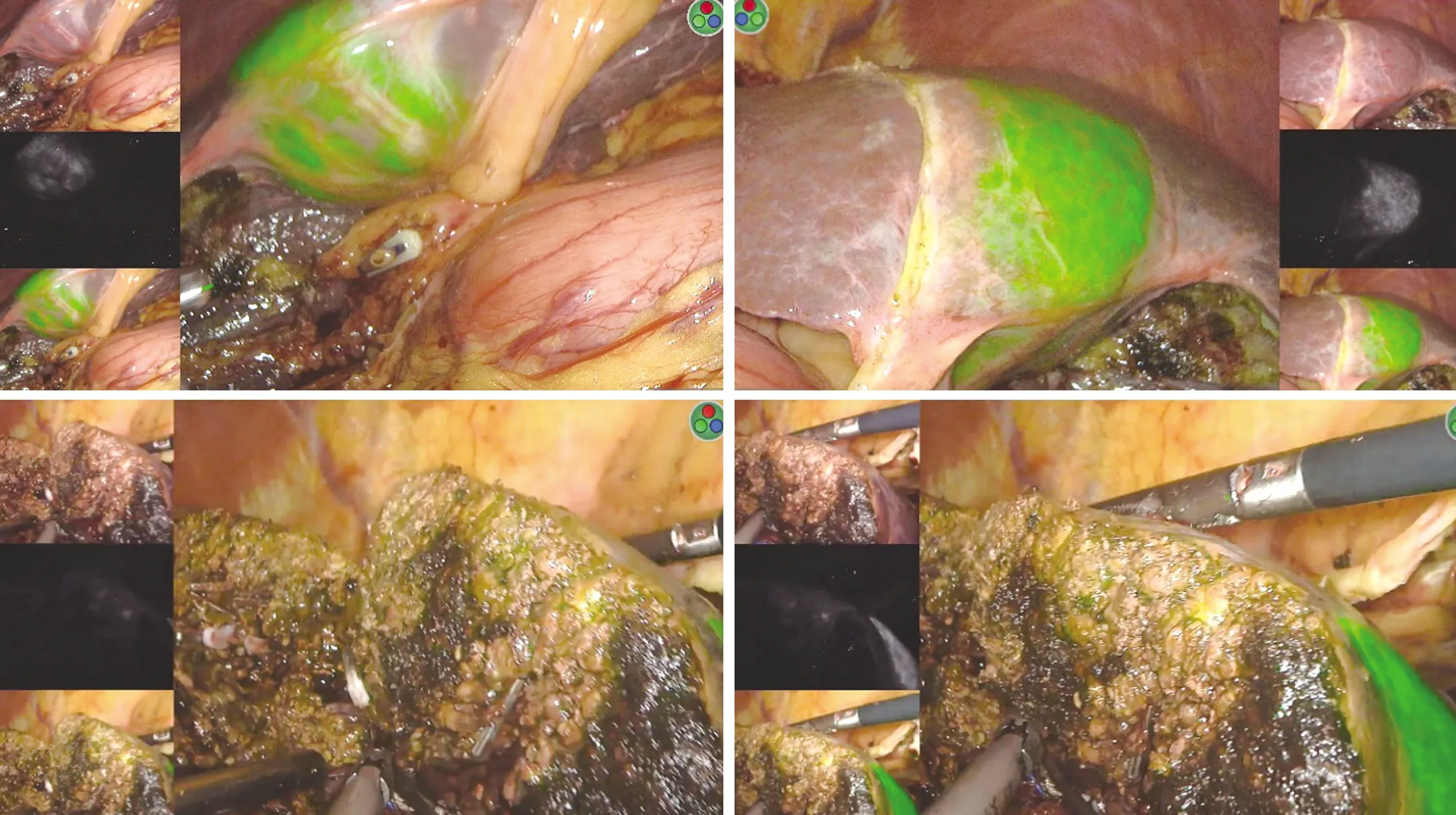

病理结果显示,研究组11例中1例切缘为0.3 cm,10例切缘距离均>0.5 cm;对照组24例中1例切缘阳性(术后予以补救性介入栓塞治疗),10例切缘距离<0.5 cm,13例切缘距离均>0.5 cm。为便于统计,我们将对照组中阳性切缘病例与<0.5 cm的病例合并进行分析。经统计分析,ICG荧光显像技术的应用可提高腹腔镜肝脏肿瘤切除术的切缘阴性率、确保较宽的切缘,见图2、表2。

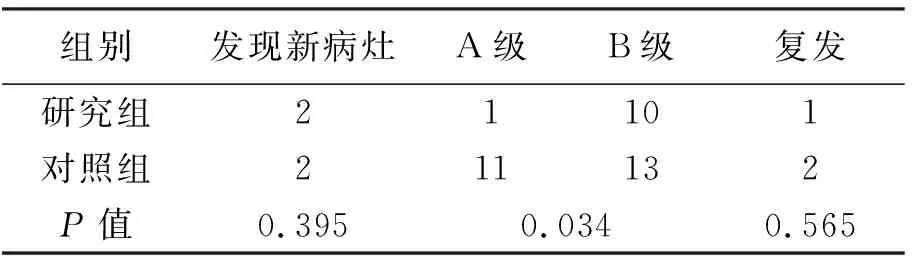

表2 两组患者术中肝脏肿瘤病灶发现情况及切缘、复发的比较(n)

图2 ICG荧光引导下左半肝切除术

2.2 术后随访 两组患者目前均存活,研究组1例于术后6个月复查发现肝内复发病灶,为术中发现转移灶病例;对照组术后2例出现肝内复发病灶,1例为术中发现存在转移灶,1例为术中未发现转移灶病例。3例患者均予以介入治疗。由于病例收集时间跨度较短,术后进一步的随访资料有待长时间的观察。

3 讨 论

随着腹腔镜肝脏切除术的普及与推广,已成为肝脏外科的常规术式之一;但相较传统开腹手术,腹腔镜手术中失去了对肝脏肿瘤触摸检查的条件,尽管术前影像学检查可提供相对准确的肿瘤定位,但术中二维视野下仍会产生一定的判断偏差。术中B超的应用在一定程度上弥补了这种不足,但术中B超对于肝脏表面直径<1 cm的病灶检出率较低[3],不易与硬化结节鉴别,而且术中很难做到实时引导[4],这就需要一种新的术中可实时引导的技术来弥补不足。荧光腹腔镜的出现,不仅对微小病灶及肝脏表面的病灶具有较好的识别能力,同时最大的特点是可在不干扰手术实施的前提下对肝脏切除进行实时引导,较为准确地识别肿瘤位置[5],因而得到了肝脏外科医生的青睐。ICG是三碳箐染料,是具有与血浆蛋白、脂蛋白快速结合特点的一种阴离子染料,在受到750~810 nm波长的外来光激发时,可发射出840 nm左右波长的近红外光,通过载有专门设计的成像系统的腹腔镜设备接收后呈现为蓝色或偏紫色的影像,而且这种近红外光可穿透约1 cm的肝脏组织[6-7]。

我们经临床应用发现,尽管荧光腹腔镜在肝脏肿瘤切除中具有较好的应用价值,但其显影效果依然受诸多因素影响。肝癌分化程度与肝硬化严重程度不同,荧光术中显影情况也各不相同。分化程度较好的肝癌,瘤体往往显影质量较好,低分化肝癌个别瘤体本身不显影,但其周围会有环形显影条带包绕,类似于“日环食”形态(图3)。对于上述表现,有研究认为高分化的肿瘤细胞仍保有正常肝脏细胞的部分功能,可摄取一定的ICG,但由于失去了正常的肝小叶等组织结构,或相关蛋白代谢异常,导致ICG排泄受阻,从而沉积显影,分化程度较差的肝癌细胞本身摄取能力较差,因而显影不明显[8]。对于瘤体周围形成“日环食”样环形荧光的机制目前尚未完全明了,相关研究认为这类肿瘤具有相对完整的包膜,呈膨胀性生长,压迫瘤体周围毛细胆道引起ICG排泄障碍;或瘤体周围肝脏组织异常增生,细胞成熟障碍,多耐药相关蛋白-2表达下调,促使ICG在肿瘤周围肝脏组织中形成包绕性残留[9-10]。肝硬化的严重程度也是影响术中荧光显影效果的重要因素之一。目前文献报道,术前ICG给药时间跨度较大(2~14 d),由于目前缺乏术前准确判断肝硬化程度的指标,我们结合2019年由中华医学会数字医学分会等机构主持制定的相应指南[11],并根据本单位实际应用经验,参照术前ICG R15及影像学资料(B超下肝脏是否为结节性肝硬化,初步判断肝硬化严重程度,适当延长手术前等待时间)适当调整给药时间,一般为术前5~10 d,对于ICG R15≤5%的患者,提前5 d给药;对于5%

图3 肝脏肿瘤周围ICG染色形成“日食”样光带

总之,通过本研究结果并结合既往文献报道,我们认为ICG荧光染色显像技术在腹腔镜肝脏外科中具有较大的应用价值,对于界定肿瘤边界、确保较为理想的切缘、发现微小的卫星病灶方面均具有一定的作用。