上古“问”类词义场特征及其历时演变

杨凤仙

(中国政法大学 人文学院,北京 102249)

一、前言

(一)宗旨及意义

本研究旨在对上古时期汉语“问”类动词词义进行共时的描述和历时的研究,属于汉语词汇史的课题。

科学的词义研究应该是对客观存在的词义系统进行全面的、整体的研究,这种研究要求既要看到处于同一系统的不同词义的区别,又要看到它们的内在联系。我国有着悠久的词义研究的传统,但是千百年来,由于传统训诂学的影响,此研究往往局限于疑难词语的训释和考证,而对于包括大量的非疑难词语在内的整个词义体系(这是词义及词义演变规律最主要的载体),历来缺乏全面系统的考察和研究,正如江蓝生先生所言:“词汇史的研究跟语音史和语法史相比最为薄弱,最近20年的词汇研究侧重于对疑难词语的考释,而对常用词、对某一历史时期词汇系统的研究则很少着力。” 这种缺憾直接导致汉语历史词汇学和汉语词汇发展史至今难以建立。近年来,加强对常用词以及对某一历史时期词汇系统的研究,改变过去词义研究中倚轻倚重的局面,已成为学界的共识(1)参考江蓝生《东汉-隋常用词研究·序》,汪维辉《东汉-隋常用词研究》,南京大学出版社,2000年版。。

我们认为,从语义场概念出发,对反映某类概念的某一类词的词义系统,进行全方位的共时和历时的研究,这种研究对词义研究来说,是一种最基础性工作。这种研究包括共时词义系统的描述和历时词义演变、词汇兴替的考察两个方面。我们相信,这样的研究积累到一定的阶段,一定会为汉语历史词汇学和汉语词汇发展史的建立,夯实一个较为坚实的基础。

在上述思想的指导下,我们选取上古汉语“问”类动词作为研究对象,主要进行词义的研究,有时也涉及到语法方面的考察和分析。本文试图全方位考察这个语义场内所有成员从殷墟甲骨文到两汉这一千多年间各个历史阶段的共时词义系统和与之相连的历时词义演变、词汇兴替的情况,尤其关注多义词的各个义位之间的引申脉络和每个成员的词义变化所引起的语义场内相关成员的变化。这样的工作目前只是一种尝试。希望能为全面研究上古汉语语义系统积累经验,提供借鉴,为科学准确地描写和阐释上古汉语语义系统起到某种程度的探路作用。

在我们还无法描写一个时期的词汇系统的时候,只能从局部做起,即除了对单个的词语进行考释之外,还要把某一时期的某些相关的词语(包括不常用的和常用的)放在一起,作综合的或比较的研究。(2)参考蒋绍愚《古汉语词汇纲要》,北京大学出版社,1989年版,第255页“近代汉语词汇研究的方法”。蒋绍愚先生的这种近代汉语词汇的研究方法,同样也适合于上古汉语词汇的研究。我们就是从上古词汇的局部研究入手,描写上古时期“问”类动词词义系统。所以,探讨“问”类动词的变化主要是在语义场中展开的。

我们不仅仅是对“问”类动词分类的整体研究,对其中的常见词语的个案考察也是我们的目标,探讨“多义化的系统演变”,(3)张庆云,张志毅《义位的系统性》,载《词汇学新研究》,语文出版社,1995年版,第7页:“在汉语中多义化的义位只占不足五分之一,它们在语义场总处于中心的基本义位,就是在聚合关系中带有主宰、规定性的义位,它们的引申表现出一系列的规律。”考察义位变化的规律,即通过词义的引申挖掘词义变化的动因和演变的机制。具体来说就是从这些词语所出现的所有语境中考察义位的产生、继承、发展或消亡的过程,追踪它们的演变轨迹,探讨其词义引申的规律。

(二)研究现状

词义的研究属于语义研究的一部分,汉语词汇的研究大致经历了训诂学、传统语义学、现代语义学三个时期。

训诂学时期的语义研究,为我们从词汇史的角度来探讨词义、词汇的规律提供了宝贵的资料。《尔雅》根据词义的相同、相近、相关或同类而编纂,是早期粗略的语义系统性观念的体现。段玉裁《说文解字注》中对同义词、近义词的精微辨析,“浑(统)言”则同、“析(别)言”理论的形成、对词义的概括和分析等,都对后代词汇学的研究有很大的启发,为汉语词汇史的建立积累许多有用的材料。但是我们应该看到这些研究基本上还是属于训诂学的范畴,对词汇系统性的认识还不够。

传统语义学时期,研究内容主要是词义及其演变,特别是词义的扩大、缩小和转移,这种以词义为轴心的单一研究显然有其缺陷。总的来说,训诂学和传统语义学对语义的研究是孤立的、原子主义的,但是在语义研究的原子主义时期,语义的系统性的观点已经萌芽。

现代语义学是以语义为坐标进行静态和动态的双轴研究,它既研究语义的共时系统,又研究语义的历时演变,更讲究系统性和科学性。一些学者接受了西方词汇场和语义场理论来进行汉语词汇词义系统的研究,并取得了一定的成绩。

许多学者致力于词汇系统的演变和词义演变规律的研究。蒋绍愚(4)见蒋绍愚《中国语文》,1989年第1期,蒋绍愚《古汉语词汇纲要》,北京大学出版社,1989年版,第281页。从理论到实践所作的探索对推动汉语词汇史的研究产生重要影响。一些学者正是通过一个个义场的变化来观察汉语词义系统的历时演变,比如关于颜色词、亲属词以及睡觉类词语、观看类词语、洗澡类、行进类、种植类、烹煮类等领域均有人涉猎。但是跟词义系统理论所受到的热烈关注相比,这种微观的词义系统的研究显得比较薄弱。现代语义学目前最大的不足,就是具体的语言材料分析比较少。本文就是选取“问”类动词,从文献入手,在语料中观察词义的特征和变化以及该义场的演变。

(三)研究方法

普通语言学理论是我们研究的重要理论基础,因为进行义位的归纳和整理是必须要考虑到词义的概括性和模糊性的,进行义位的演变研究必须要考虑到词义的系统性,而且我们是在词义的聚合和组合关系中研究词义的发展和变化的。

语义、词义系统性的理论是我们研究工作的总的指导性理论。系统观念要求研究不同事物之间的内在关联,要求研究这种内在关联的层次性。如果我们的研究成果能够揭示这种内在的关联性,反过来也就证明了词义系统的理论。

语义学理论和训诂学研究的优秀成果,将对我们的研究以巨大的指导作用。我们根据语义场的理论,采用语义特征分析法,开展我们的研究工作。

另外,我们还运用配价理论和方法研究词义问题,分析动词与其对象的关系,探求词义引申的规律。

定性分析和定量结合的方法:本文是对某些具有时代特征的典型作品作穷尽性调查,并对定量的材料进行分析归纳。采取典型例句和统计资料相结合的方法来研究,考察变化的情况,探讨词义演变的规律。

语义特征分析法:不论是对上古“问”类动词这个语义场的共时研究,还是对义场内各个词项的义位变化以至于义场演变的研究,尤其对常见词项演变轨迹的追寻以及词义引申规律的探求,我们都会用到语义特征分析法。根据语义特征的有无和组合来进行义场归纳以及研究义场之间的联系,也根据语义特征的差别来进行义场内部的比较,从而描写岀“问”类动词范畴的意义系统,同时进行纵向的演变规律的探讨。当然,对上古词语的语义特征分析,我们要借助于训诂学的优秀成果,“词以类分,同类而聚集,这就是一种聚合,因而,在早期训诂材料的纂集里,就已经存在着西方语义学所说的‘语义场’观念”(5)王宁《训诂学原理》,中国国际广播出版社,1996年版,第212页。,传统训诂学中,有对材料纂集的传统,即通过语义关系把一批词语类聚起来,这些成果对于我们今天的研究来说有非常重要的作用,所以我们作语义特征分析也要从训诂材料的聚合中挖掘线索,寻找共同语义特征。

比较互证的方法。探求文献的词义必须上溯本义,联系引申和同源,求得合乎规律的解释,而且必须以古代汉民族词义引申的规律作为依据。

另外,还要与剖析词的语法特点相结合来考察语义的变化过程以及和方言结合起来的研究都是我们会用到的方法。

(四)语料范围

我们选取上古这一时期的古汉语文献,包括传世书面文献和出土材料。选取语料的标准是按照现代汉语规范化的精神,选取正统的文言文,主要是这一时期的经史子集传世文献。上古早期由于没有文献材料传下来,因此以甲骨文、金文为语料,后来传世文献与出土材料并存,我们以传世文献为主,出土材料为辅。本文所说的上古指秦汉以前,分三个时期(6)参考赵振铎《论上古两汉汉语》,载《古汉语研究》,1994年第3期。:

西周时期:这时期的材料有甲骨文、金文,但材料有限。传世文献:《周易》《尚书》(即《大诰》等13篇西周作品)《诗经》(《周颂》和《大雅》的一部分);

春秋战国时期:《左传》《周礼》《论语》《孟子》《国语》《庄子》《荀子》《战国策》《韩非子》《吕氏春秋》以及部分出土材料(如睡虎地秦简);

汉代:《史记》《论衡》以及汉简(如张家山汉简)。

本文又把上古汉语分为前后两期,因为战国晚期是语言剧烈变化时期,所以此前称为上古前期,此后(包括战国晚期)称为上古后期。

关于语料的整理工作和分析工作。尽可能选用经过整理的语料,也就是关于文字的讹误以及时代真伪等问题基本解决的本子。

二、上古“问”类动词语义场特征

(一)义场各词项

出现在该义场的词项主要有“问”、“谘”、“询”、“讯1”、“讯2”、“诘”、“访”、“谋”等,这类词语共同的语义特征是向人询问问题或向人征求意见或办法。

“问”表示向别人问问题,请人回答自己不知道的事情或不明白的道理;可以就某事向别人请教对策、征求意见;也可以问一些跟对方有关的问题,目的是关心对方而发问;也可以是为了审查对方而问等。总之,凡是问别人问题或请教对某事的意见,上古都可用“问”。如“叔向问郑故焉,且问子皙。对曰:‘其与几何?……’”(《左传·昭公元年》)“燕王吊死问孤,与百姓同甘苦。”(《史记·卷34》)“淑问如皋陶,在泮献囚。”(《诗经·鲁颂·泮水》)。该义场中大多数词项的意义都可以用“问”表示,再如“必问于遗训而谘于固实;不干所问,不犯所谘。”(《史记·卷33》),此语亦出自《国语》,“问”“谘”互用,意义相同。

“谘”(谘)表示向尊贵者征求意见,如“子产谘于大叔。”(《左传·昭公元年》)。上古早期尤其《尚书》叹词“谘”使用频繁,为避免交际混淆给动词“咨询”义造了一个分化字“谘”,但作为动词用法的“谘”还占相当的比例,所以分化并未取得成功,“谘”并没有完全取代“谘”的咨询义。

“诘”跟“讯2”类似,也是目的性较强地向别人询问问题(即“责问”)。如“夏六月,晋顷公卒。秋八月,葬。郑游吉吊,且送葬,魏献子使士景伯诘之,曰:‘悼公之丧,子西吊……’”(《左传·昭公30年》)

“访”也是问别人问题,只不过问的对象为非普通人,而是德高望重者。如“访于申叔豫,叔豫曰:‘国多宠而王弱,国不可为也。’”(《左传·襄公21年》)

“谋”不但向人征求意见而且自己也参与其中。如“如晋,告赵孟。赵孟谋于诸大夫。”(《左传·襄公27年》)“姜与子犯谋,醉而遣之。醒,以戈逐子犯。”(《左传·僖公23年》)。“谋”有时是自己跟自己探讨解决问题的意见和办法,即谋划,如“裨谌能谋,谋于野则获,谋于邑则否。”(《左传·襄公31年》)

表1 义位表述及最早用例(8)表1说明,“问”的义域比较宽,包括对有难之人问候、国与国之间的问候等.

(二)各词项的差异

“问”是该义场义域最宽的词项,使用频率最高,而且从古至今一直稳居主导词(语义场内使用频率最高的词项)之位。“问”,主要表“询问”义,如《论语》出现120次,其中117例为询问某事的用法,仅3例是特殊语境,是表示“慰问、问候”义,其中2例是对“有疾”之人的询问,即“伯牛有疾,子问之。”(《论语·雍也》)“曾子有疾,孟敬子问之。”(《论语·泰伯》)

有时“问”的动作伴之以礼相送,如送弓、珠等,所以这时可译成“赠送”,但是这种赠送是有话要说的,所以紧接下文都是“问”的主体要说的话。如:

(1)至三遇楚子之卒,见楚子,必下,免胄而趋风。楚子使工尹襄问之以弓,曰:“方事之殷也,有韦之跗注……”(《左传·成公16年》)

(2)卫出公自城鉏使以弓问子赣,且曰:“吾其入乎?”子赣稽首受弓,对曰:“臣不识也。”(《左传·哀公26年》)

(3)与之一箪珠,使问赵孟,曰:“句践将生忧寡人,寡人死之不得矣。”(《左传·哀公20年》)

这些字都属于精组字,脂韵,为同一词族。所以,“谘”表示“询问”义是按次序一遍又一遍地问,一般不能是问一句就能解决问题,所以现代汉语中“咨询处”是就某一专门性的问题而设立的,常常是按一定顺序逐步询问。而“问讯处”常常是就某一具体事而发问,有时问一句就能解决问题。什么事要按次序地问?一般来说大事,常常是难事,“谋事曰谘”,“谋,虑难曰谋。”(《说文》)如“夏,会于成,纪来谘谋齐难也。”(《左传·桓公6年》)这是由于齐国要灭纪国,所以纪国国君来鲁国商量对付此难的策略。春秋战国之际,“事”,一般来说是“大事”。所以“谘”多是商量大事,如“虑难曰谋”中的“难”当然是大事,所以多向自己敬重的人、值得信赖的人请教。如:

(4)吾闻国家有大事,必顺于典刑,而访谘于耇老……(《国语·晋语8》)

(5)子产谘于大叔。(《左传·昭公元年》)

当然后世“谘”的内容有所扩大,大事小事都可以“谘”,如“愚以为宫中之事,事无大小,悉以谘之。”(《三国志·诸葛亮传》)

由于“谘”基本是上古前期出现于该义场的,所以跟大多数“问”类动词一样是由介词引出关系对象。如:

(6)《皇皇者华》,君教使臣曰:“必谘于周。”(《左传·襄公4年》)按:此句《国语》重出:“《皇皇者华》,君教使臣曰‘每怀靡及’,诹、谋、度、询,必谘于周。……”(《国语·鲁语下》)

(7)尧求,则谘于鲧、共工,则岳已不得。(《论衡·定贤》)

(8)公子居则下之,动则谘焉。(《国语·晋语4》)

(9)及其即位也,询于“八虞”,而谘于“二虢”。(《国语·晋语4》)

“询,博问也。”(《正字通》)“询”是一般的征求意见,征询的对象非常宽泛,可以是普通百姓,也可以是年长者,不具有表尊敬的色彩,所以有时是招致被问对象前来,而且所征求的一般不是什么国之大事。如:

(10)尚猷询兹黄发,则罔所愆。(《尚书·秦誓》)

(11)先民有言,询于刍荛。(《诗经·大雅·板》)

(12)大询于众庶,则各帅其乡之众寡而致于朝。(《周礼·地官司徒》)

(13)秦大夫不询于我寡君,擅及郑盟。(《左传·成公13年》)

最后一例,用“询”是外交辞令,用“询”不表示对关系对象“我寡君”的尊敬,相反却是把“我寡君”看成普通人来看待。

“访”的内容一般来说是大事,而且“访”的对象不是普通人,多是智者、贤者、“善者”(有道德之人)。所以一般要到被访对象处上门征求意见,体现着对关系对象的尊敬之情,这是导致“访”从该义场转移的潜在因素。如:

(14)穆公访诸蹇叔,蹇叔曰:“劳师以袭远……”(《左传·僖公32年》)

(15)因访政事,大说之。(《左传·哀公7年》)

(16)孔文子之将攻大叔也,访于仲尼...访卫国之难也。(《左传·哀公11年》)

(17)访问于善为谘,谘亲为询,谘礼为度,谘事为诹,谘难为谋。(《左传·襄公4年》)

(18)若以翟之所谓忠臣者,上有过则微之以谏,己有善则访之上,而无敢以告,匡其邪而入其善,尚同而无下比。(《墨子·卷13》)

例(18)“访”用作动词的转指意义“谋略”,转而又用作谓语,意思是自己有好谋略就向上进献。

“谋”与义场其他词项的最大不同,主体常常是两个或两个以上的人,它所侧重的“咨询”是共同商议对策,而不仅仅听取对方的意见。如“进则与马谋,退则与人谋。”(《周礼·冬官考工记》)有时一个人自己出谋划策也叫“谋”,相当于自己跟自己商量解决问题的办法。

“诘”表示“询问”源于曲折义,重在深入地问、曲折地问、追根到底地问。“询问”的目的非常明确,一般来说表示“对下或地位平等者的责备”。如“卜徒父筮之,吉。涉河,侯车败。诘之,对曰:‘乃大吉也,三败必获晋君……’”(《左传·僖公15年》)但是,到了东汉词义进一步发展使得“诘”的关系对象出现了上位者,这时词义已经泛化为一般意义的反问,即根据对方的话题进一步询问,没有责备对方的目的。

“讯”,吴大澂《古籀补》:“古讯字从系从口,执敌而讯之也。”对敌人、犯罪者、俘虏等的一种审问为“讯2”,而一般意义上的地位高的人向地位低的人询问事情为“讯1”。所以“讯”的关系对象是下位者。如“君尝讯臣矣,臣对曰:‘使死者反生,生者不愧乎其言,则可谓信矣’”(《公羊传·僖公10年》)

表2 语义特征分析

三、上古“问”语义场的历时演变

常用词项“问”在上古期间,甚至到现代“问”的“询问”义无大变化,但是义域有变,现代汉语中的“问”一般只表示询问问题,表示“责问”、“审问”、“慰问”等义一般用一个复合词表达;而这些意义上古“问”都曾表达过。另外,词的变化还表现在组合关系的变化上,“问”的组合关系上古期间发生了很大的变化。

“谘”(谘)、“询”、“访”、“讯1”与“问”相比,使用频率低得多,“谘”在上古二十几本古籍中,表询问之义“谘”30见、“谘”5见,使用频率低,主要出现在《诗经》、《左传》、《国语》中,而且《左传》、《国语》中基本重出,即“《皇皇者华》,君教使臣曰:‘必谘于周。’臣闻之:‘访问于善为谘,谘亲为询,谘礼为度,谘事为诹,谘难为谋。’”(《左传·襄公4年》)“《皇皇者华》,君教使臣曰‘每怀靡及’,诹、谋、度、询,必谘于周。敢不拜教。臣闻之曰:‘怀和为每怀,谘才为诹,谘事为谋,谘义为度,谘亲为询,忠信为周。’”(《国语·鲁语下》)。后代出现的用例很多引自《诗经》,而且“谘”出现在同义连用结构中的情况较多,“独用”与“连用结构”的比例是“24:11”,其中独用的有10例是对“谘”的词义训释(见上),再去掉引述原典的,所以“谘”的用例很少,我们所能进行的分析只能就这几例进行。

“谘”独用表示“询问”到上古后期罕见,汉代仅见三例都是陈述旧事。如“赋事行刑,必问于遗训而谘于固实;不干所问,不犯所谘。”(《史记·卷33》)这是引述《国语》。所以上古后期尤其是汉代“谘”已经不在此义场中单独出现了。

“询”,《礼记》《荀子》《国语》用例多数引自《诗经》《左传》。战国晚期、汉代“询”基本不再独现于该义场,《荀子》1见,引前代文献,《史记》仅1见。

“讯”和“访”的主要差别是,前者是上对下,常见的是对俘虏或罪犯的审讯(讯2);后者是下对上,体现着对被问者的尊重之情。“讯1”使用频率极低,仅十余见,主要出现在战国初期以前。

“访”跟“谘”、“询”、“讯1”一样,行于春秋晚战国初,主要见于《左传》《国语》,战国末期、汉代使用频率锐降,《史记》仅见2例,其中一例引自《尚书》,所以说汉代“访”已经基本从该义场消失了。

总之,上古后期“谘”、“询”、“讯1”不现于该义场,“访”也只是偶尔出现,主要原因是这些词项主要语义特征相同,其区别仅为非主要语义特征即关系对象地位的差异,而且主导词项“问”可以表示这些意义。一般来说,相同意义的词项不可能长期共存于一个义场,因为这样造成人们记忆的负担,结果常常是使用频率高的词项取代使用频率低的词项,被取代词项的意义有的以语素的形式保留在后代语言中,如“咨询”、“询问”等;有的词项词义发生变化而转移到其他义场,如“访”。

另外三个词项“谋”、“诘”、“讯2”上古期间甚至后代一直存在着,是因为它们具有着独特语义特征,是别的词项所不能完全代替的。“谋”的主体是双方,“诘”和“讯2”的目的是责备和定罪,正是这些特殊语义特征的存在,使得它们在义场中保持着稳固的地位。

“谋”有时也作“谟”,但是只是战国晚期汉代的数次使用。“谟”最早见于《尚书》,是名词用法“谋略”(表示名词谋略、计谋也作“谋”)。“谋”“谟”二者在表示名词意义上通用,但是上古后期名词用法也不作“谟”了。即战国以后“谟”的“谋划”义基本上不出现了,除了追求典雅古美的效果外。

“诘”的结构类型上古有一定的变化,上古前期“诘+N”的形式多(对某一错误行为的追究或责问),没有出现“诘+名词G”的用例;上古后期“诘+N”的形式少了,多为“诘+G”型。如:

(19)季孙谓臧武仲曰:“子盍诘盗?”武仲曰:“不可诘也,纥又不能。”季孙曰:“我有四封,而诘其盗,何故不可?子为司寇,将盗是务去,若之何不能?”(《左传·襄公21年》)

(20)诘奸慝,举淹滞。(《左传·昭公14年》)

(21)汲黯庭诘弘曰:“齐人多诈而无情实……”(《史记·卷112》)

从词义来看,“诘”东汉时词义泛化为一般意义上的反问,不一定是责备对方,而是针对对方的话题,进一步追问。如:

(22)孟子不且语诘问惠王:“何谓‘利吾国’”(《论衡·刺孟》)

(23)必将应曰:“仓颉作书,奚仲作车。”诘曰:“仓颉何感而作书?奚仲何起而作车?”(《论衡·谢短》)

(24)彼闻皋陶作狱,必将曰:“皋陶也。”诘曰:“皋陶,唐、虞时,唐、虞之刑五刑,案今律无五刑之文。”或曰:“萧何也。”诘曰:“萧何,高祖时也……”(《论衡·谢短》)

这些词项中只有“讯2”和“诘”两个词项的语义特征不但是询问问题而且包含主体“定罪”和“责备”的目的。当然后来“诘”泛化后就没有“责备”的目的了,表示“进一步追问”。

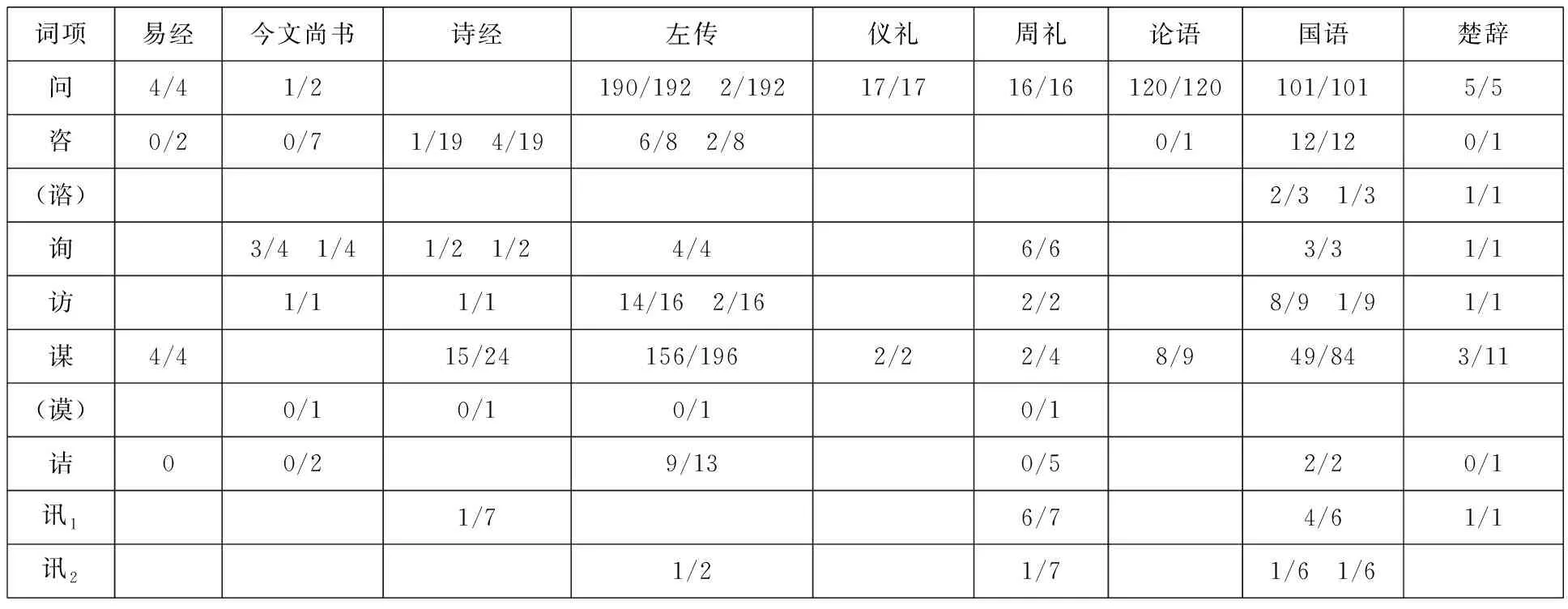

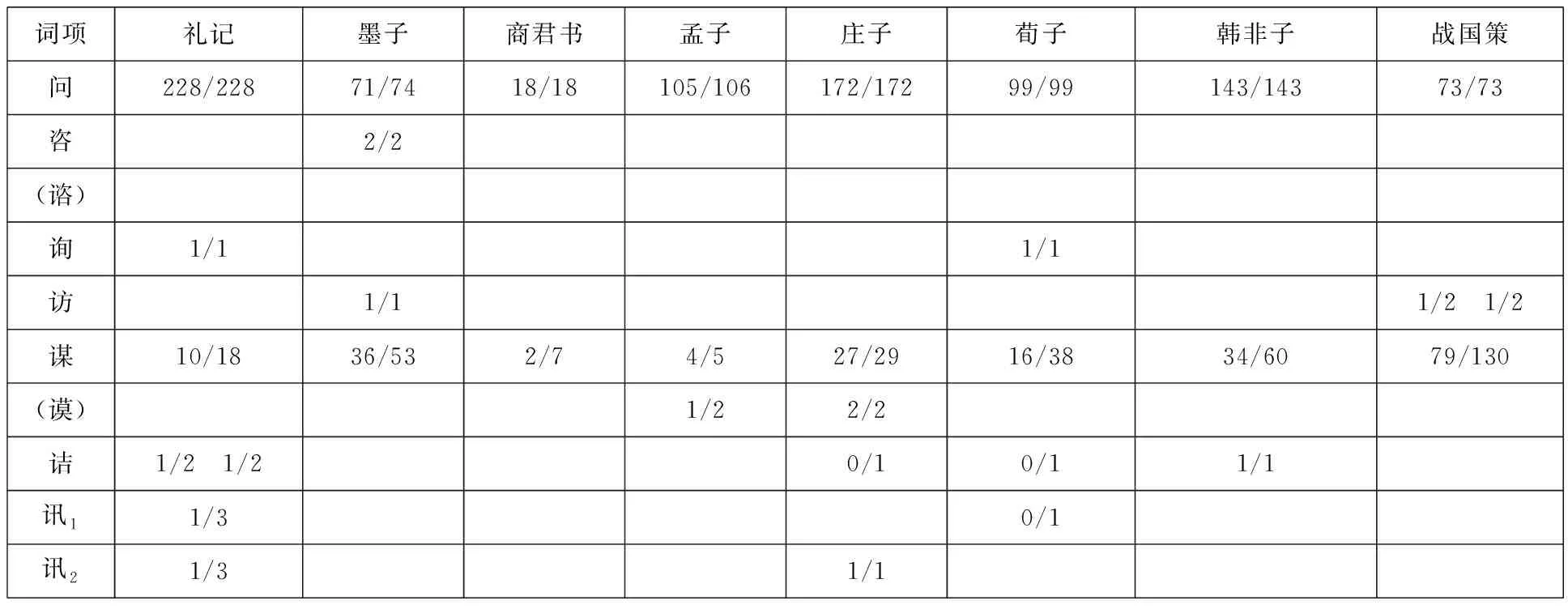

表3 词项频率统计(10)关于单元格中分上下两组数字的说明:如“访”在《战国策》中“1/2;1/2”指的是“访”共出现2次,1次独用,1次是作为“语素”使用(有的是处于同义连用的状态)。

表3 词项频率统计(续1)

表3 词项频率统计(续2)

四、“问”语义场动词词义演变特点

一个义场中,各个义项的变化相互影响。一个义项的存在,不仅仅在于它的自身,它还体现在跟义场其他各个词项之间的区别性的语义特征和相关系中。正如索绪尔所言,“语言既是一个系统,它的各项要素都有连带关系,而且其中每项要素的价值都只是因为其他各项要素同时存在的结果。”“词既是系统的一部分,就不仅具有一个意义,而且特别是具有一个价值。”“在同一种语言内部,所有表达相临近的观念的词都是互相制约着的。”(11)分别出自索绪尔《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆2003,第160、161、161-162页所以研究汉语词汇史,不能仅仅对单个词进行孤立研究,还需要从整个词义系统出发,从义位元与义位之间的关系加以研究。这种研究就是把单个词发展变化的考察放在一群关联词(这里指同义词群)中加以研究,这样不仅仅可考察词义演变,而且更利于探求解释此种演变之原因。

同一语言的词汇跟语音、语法一样,在不同时期具有不同的系统,其系统性体现于各个成员之间的相互关系中,这种关系又体现于各成员在义场中所处于不同位置种。因此系统性变化不仅体现于各成员间的增减、去留,而且体现在成员之间的相互关系及各自所占处于位置的改变等。词汇系统中,每个具体义位均处于各种关系中,其中最为重要的便是两种:聚合关系和组合关系。下文本文将从聚合关系组合关系两个不同角度探求“问”语义场之演变。

(一)义场词项的增长或减少

上古“问”语义场中,不同时期活跃于义场的词项之数量有所不同。总体而言,总体而言上古前期到后期词项数量趋减。一般而言,同义聚合词项尤其是主要语义特征相同或相似的词项语义趋向靠拢,甚至互相替代。主要来说,常用词项代替非常用词项(或逐渐凝固成复合结构)。譬如“问”类义场出现的词项主要有:问、谘、询、讯1、讯2、诘、访、谋。上古前期义场词项丰富,但是后期少多了。“谘”、“询”、“访”、“讯1”与“问”主要语义特征相同;非主要语义特征不同,主要表现在关系对象的地位差异上。上古后期“谘”、“询”、“访”、“讯1”不再单独出现于该义场,一方面“问”可以表示代替这些词项,这样可以避免人们繁重的记忆负担;另一方面,这些词项并非消失得无影无踪了,主要以构词语素形式保留下来,后世即以复合结构“咨询”、“问讯”、“询问”等表示此义。

义场词项数量的趋于减少,是因为旧词项的消失;而旧词项的消失和变化并不是孤立发生的,而是常常伴随着新词项的出现。而新词项的产生又使义场词项数量得已增加。

语义场词项的增减变化由词义演变因素决定。词义演变不但包括新义位的产生、变化以及用法的扩大,还包括旧义的消亡(12)本文“旧义的消亡”指的是某一时期不再独用表示某义,在义场中消失。但是并不否认作为构成语素的留存,或特殊原因的使用。。词义的变化不仅仅是其自身发展的结果,还常常是由于处在聚合或组合关系中受到其他词语的变化影响所致。义场中一个词项一个成员的产生、变化或消亡是多种因素共同作用的结果。

(二)义场部分词项的消失

实际交际的需要可能会导致词项的消失。词义系统中,词义的变化互相影响,一个词义(词项)的演变是各种因素综合影响所致。

“问”类语义场词项变化较大,上古后期“谘”“询”“讯1”不现于该义场,“访”也只是偶尔出现,因为这些词项主要语义特征相同,区别主要是各自关系对象地位的差异或内容的差异,而且主导词项“问”可以表示这些意义。一般来说,相同意义的词项不可能长期共存于一个义场,因为这样造成人们记忆的负担,结果常常是使用频率高的词项取代使用频率低的词项,被取代词项的意义有的以语素的形式保留在后代语言中,如“咨询”、“询问”等;有的词项词义发生变化而转移到其他义场,如“访”。

(三)义场部分词项的转移

新词项的产生主要是词义精确化的需要,该语义场主要体现为词项的减少,因为有的词项词义发生变化而转移到其他义场,如“访”行于春秋晚战国初,战国末期、汉代使用频率锐降,《史记》仅见2例,其中之一还引自《尚书》,所以说汉代“访”已经基本从该义场消失,因为此时的“访”已经转移到另一个语义场。

(四)义场部分词项的变化

有些基本词本身意义没有变化,但是它的组合关系发生了变化。如该义场基本此项“问”作为古今常用词,有人认为古今无变化,实则不然。古今汉语中“问”常见义位均是“询问、咨询”。虽说此义位从古至今基本无变化,然而其组合关系在不同历史时期是有所变化的。

通过测查,我们发现上古前期“问”从以介词引出关系对象为主。比如以《论语》为例,如“以能问于不能/以多问于寡/太宰问于子贡曰/哀公问于有若曰”等。到上古后期演变为“问”直接带关系对象为主(13)本节请参考拙文《古汉语“问”之演变》2009(4)。。

以上是我们对上古“问”语义场研究的一些不成熟的思考和总结,也更深入认识到这样的从某一类词出发而进行词义演变研究的重要意义。我们仅从“问”类动词出发,我们就发现一些词义演变过程中比较规律性的一些特点及一些值得进一步探索的现象。如果学界把视野扩展到更多词的各种类别,可以预见的是,这样的各种不同类别的义场研究将会对汉语历史词汇学、汉语历史语法学以及词汇学史和语法学史的研究有重要的意义,尤其常用词基本词的研究颇为重要性,一个个这样的研究累积到一定的程度,一定会为汉语历史词汇学和汉语词汇发展史的建立奠定坚实的基础。