启母阙铭文版本比较研究

杨 超

(河南大学 文学院,河南 开封 475000)

一、阙的类型和启母阙概况

最早记载“阙”字的文献是《诗经·郑风·子衿》:“青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮!”[1]253这里的城阙表示城门两边的观楼,展现了女子在观楼上等待自己恋人的相思之情。因为阙是对称之物,所以阙又称为两观。《周礼·天官·太宰》记载:“正月之吉,始和,布治于邦国都鄙,乃县治象之法于象魏,使万民观治象,挟日而敛之。”[2]10意思是:正月初一的时候,开始向各国诸侯和领邑宣布法典,并把形成文字的法典悬挂在象魏上,让民众观看。郑玄注引曰:“象魏,阙也。”所以阙又称作象魏。因为阙经常被立在宫殿门外,所以古代也经常把阙比作帝王宫廷。如《汉书·朱买臣传》记载的“诣阙上书,书久不报”[3]2791和岳飞的《满江红·怒发冲冠》中的“待从头,收拾旧山河,朝天阙”[4]233的“阙”,指的就是帝王的宫殿。《史记·秦始皇本纪》也有阙之意象的记载:“表南山之巅以为阙。”[5]327始皇帝在建造阿房宫时,把宫门前的南山作为门阙的象征。

古代的阙,最初多是土木结构。汉代是建阙的一个高峰,宫殿、坛庙、城门、衙署、贵邸以及有一定地位的官民的墓地,都可按一定等级建阙。西汉长安未央宫的东阙、北阙,建章宫的凤阙、圆阙,都是古代非常著名的阙。《史记·孝武本纪》记载:“其东则凤阙,高二十余丈。”[5]610《三辅黄图》记载:“建章宫周围三十里,又于宫门北造圆阙,高二十五丈,上有铜凤凰。”[6]120按单位换算,因汉代一丈约为今2.31米,凤阙高度至少57.75米高,因圆阙上有铜凤凰,通高还要更高,两者的规模都是非常大的。但是土木结构建筑非常不易保存,因为年深月久,风吹日晒,遭到破坏,所以两阙早已不存。 现今能保存下来的阙基本上都是石阙,而且也遭到了不同程度的磨损。据统计,现存石阙中,基本完整的有25座(其中,四川16座,河南4座,山东4座,北京1座),均用块石雕琢后砌成。河南的4座是嵩山“汉三阙”和正阳石阙。笔者以启母阙为代表进行研究,力图较为全面地考证和补充其铭文。

启母阙,为汉代启母庙前的神道阙,位于嵩山南麓万岁峰下。阙的北边190米处有一开裂的巨石,就是启母石。启母阙结构与太室阙近同。西阙现存高3.17米,东阙现存高3.18米,阙门间距6.80米。西阙阙基为两层长方石板,下层石板较大而薄。关于启母阙铭,古代诸多金石著作记载的行数不同,每行9~12个字不等。查历代金石著作,收录启母阙铭文的有:顾炎武的《金石文字记》,武亿的《授堂金石跋》,褚峻摹图、牛运震补说的《金石经眼录》,黄叔璥的《中州金石考》,姚晏的《中州金石目》,王昶的《金石萃编》,翁方纲的《两汉金石记》,叶封的《嵩阳石刻集记》,景日昣的《说嵩》和高文的《汉碑集释》。

启母庙在汉时为避汉景帝刘启讳,改启为开,是为开母庙。庙在启母石旁。《汉书·武帝纪》记载:“春正月,行幸缑氏。诏曰:‘朕用事华山,至于中岳,获驳麃,见夏后启母石。’”[3]190应劭曰:“启生而母化为石。”颜师古曰:“启,夏禹子也。其母涂山氏女也。禹治鸿水,通轩辕山,化为熊,谓涂山氏曰:‘欲饷,闻鼓声乃来。’禹跳石,误中鼓。涂山氏往,见禹方作熊,惭而去,至嵩高山下化为石,方生启。禹曰:‘归我子。’石破北方而启生。事见《淮南子》。景帝讳启,今此诏云启母,盖史追书之,非当时文。”

二、启母阙铭文版本比较

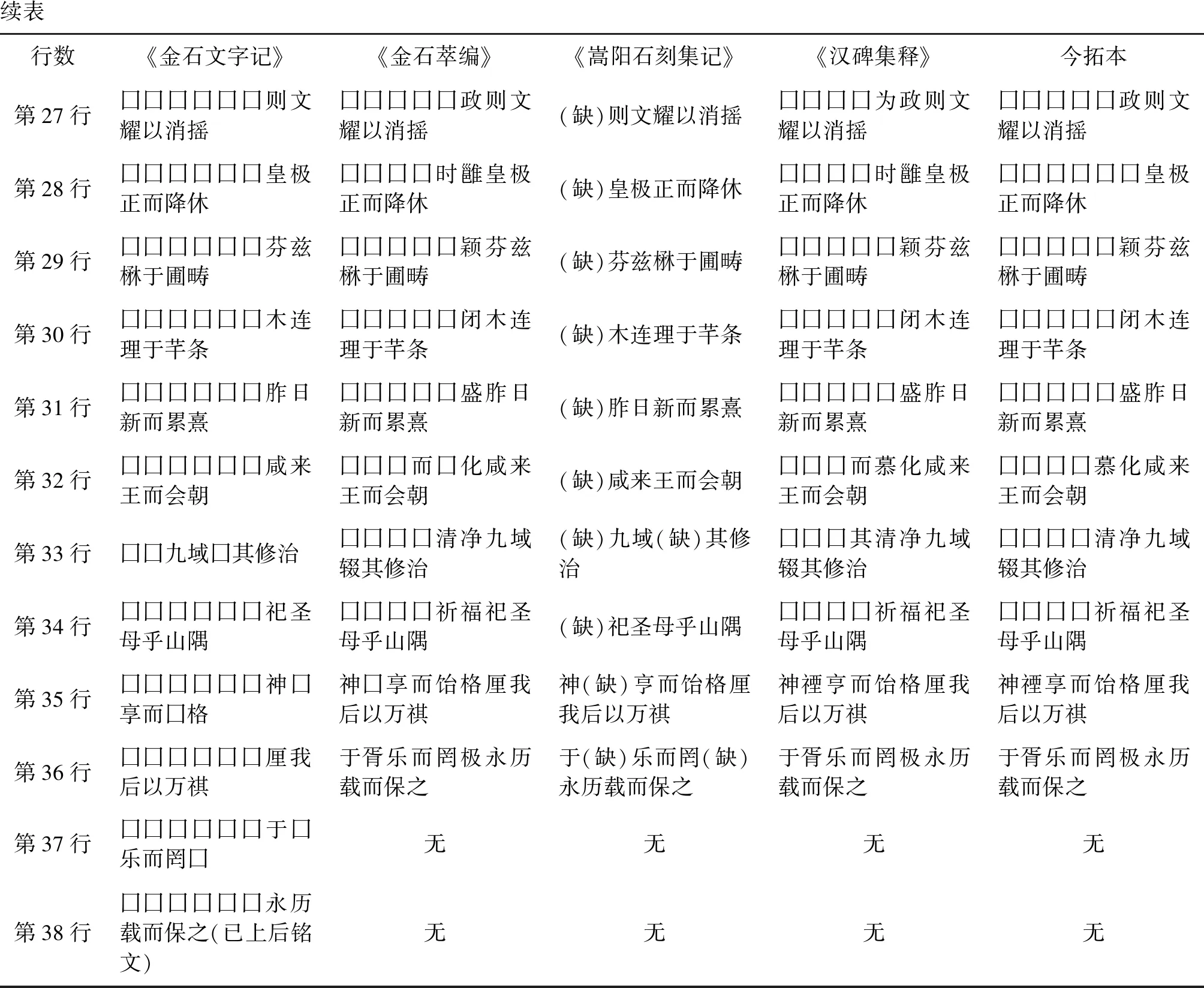

启母阙铭为篆书,题名部分和“汉三阙”之一的少室阙铭文所列职官基本相同,对比互见后,应无阙文。现将顾炎武的《金石文字记》、王昶的《金石萃编》、叶封的《嵩阳石刻集记》、高文的《汉碑集释》和今拓本进行对比,见表1。

续表行数《金石文字记》《金石萃编》《嵩阳石刻集记》《汉碑集释》今拓本第27行囗囗囗囗囗囗则文耀以消摇囗囗囗囗囗政则文耀以消摇(缺)则文耀以消摇囗囗囗囗为政则文耀以消摇囗囗囗囗囗政则文耀以消摇第28行囗囗囗囗囗囗皇极正而降休囗囗囗囗时雝皇极正而降休(缺)皇极正而降休囗囗囗囗时雝皇极正而降休囗囗囗囗囗囗皇极正而降休第29行囗囗囗囗囗囗芬兹楙于圃畴囗囗囗囗囗颖芬兹楙于圃畴(缺)芬兹楙于圃畴囗囗囗囗囗颖芬兹楙于圃畴囗囗囗囗囗颖芬兹楙于圃畴第30行囗囗囗囗囗囗木连理于芊条囗囗囗囗囗闭木连理于芊条(缺)木连理于芊条囗囗囗囗囗闭木连理于芊条囗囗囗囗囗闭木连理于芊条第31行囗囗囗囗囗囗胙日新而累熹囗囗囗囗囗盛胙日新而累熹(缺)胙日新而累熹囗囗囗囗囗盛胙日新而累熹囗囗囗囗囗盛胙日新而累熹第32行囗囗囗囗囗囗咸来王而会朝囗囗囗而囗化咸来王而会朝(缺)咸来王而会朝囗囗囗而慕化咸来王而会朝囗囗囗囗慕化咸来王而会朝第33行囗囗九域囗其修治囗囗囗囗清净九域辍其修治(缺)九域(缺)其修治囗囗囗其清净九域辍其修治囗囗囗囗清净九域辍其修治第34行囗囗囗囗囗囗祀圣母乎山隅囗囗囗囗祈福祀圣母乎山隅(缺)祀圣母乎山隅囗囗囗囗祈福祀圣母乎山隅囗囗囗囗祈福祀圣母乎山隅第35行囗囗囗囗囗囗神囗享而囗格神囗享而饴格厘我后以万祺神(缺)亨而饴格厘我后以万祺神禋亨而饴格厘我后以万祺神禋享而饴格厘我后以万祺第36行囗囗囗囗囗囗厘我后以万祺于胥乐而罔极永历载而保之于(缺)乐而罔(缺)永历载而保之于胥乐而罔极永历载而保之于胥乐而罔极永历载而保之第37行囗囗囗囗囗囗于囗乐而罔囗无无无无第38行囗囗囗囗囗囗永历载而保之(已上后铭文)无无无无

三、启母阙铭文内容和认识价值

1.第2行

《汉碑集释》第4至第7个字作“颍川郡阳”,其他版本都未对本行有记载,今拓本也不见相关内容。因内容磨灭,无法考证,笔者今从《汉碑集释》记载。

2.第3至第12行

阙铭列职官姓名与少室阙铭基本相同。笔者以今拓本为底本,遵从各版本记载。

3.第13行

前6个字只有《汉碑集释》收录较全,作“昔者共工范防”。笔者查今拓本,第4至第6个字的“工范防”较容易识别。治水神话是中国古代神话的重要组成部分,而共工治水又是中国古代最早的治水神话。

《左传·昭公十七年》记载:“共工氏以水纪,故为水师而水名。”[7]1539这说明了共工与水的关系。《国语·鲁语上》记载:“共工氏之霸九州也,其子曰后土,能平水土,故祀以为社。”[8]155共工的儿子后土也能治水。虽然共工家族能治水,但最终的结果是失败的。《国语·周语下》记载:“欲壅防百川堕高堙庳,以害天下。”[8]94共工用的治水方法是筑堤来拦水,但洪水太大还是会漫过堤坝造成泛滥。关于“柏鲧称遂”,《国语·周语下》记载:“有崇伯鮌,播其淫心,称遂共工之过,尧用殛之于羽山。” 称遂是沿袭、继承的意思。其后柏鲧治水,其沿用的方法仍是共工治水之法,当然也是失败的。《汉碑集释》记载应无问题。

4.第14行

《金石萃编》和《汉碑集释》第5至第8个字作“洪泉浩浩”,今拓本也可见这些字,但其他版本记载不全。对于“浩浩”一词,《尚书·尧典》曰:“汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天。”孔传曰:“浩浩,盛大若漫天。”《史记·五帝本纪》记载:“尧又曰:‘嗟,四岳,汤汤洪水滔天,浩浩怀山襄陵,下民其忧,有能使治者?’”[5]24形容水大,接续上文的共工、柏鲧治水失败,导致大水泛滥。第5至第8个字从“洪泉浩浩”。

5.第15行

只有《金石萃编》中作“写元”,其他均为“写玄”。只有《汉碑集释》第1个字作“禹”,其他版本都不载。本行其他字今拓本基本可见,其他版本也记载较全。因为上文记载共工治水失败之事,此处接续大禹治水成功之事,应无问题,今从“禹”。《孟子·滕文公上》曰:“禹疏九河,瀹济漯,而注诸海。决汝汉,排淮泗,而注之江。然后中国可得而食也。”[9]114对大禹疏河之事作了记载,并用了疏九河。关于九山,《尚书·禹贡》曰“九山刊旅”,指九州的名山。《吕氏春秋·有始》曰:“何谓九山?会稽、太山、王屋、首山、太华、岐山、太行、羊肠、孟门。”[10]278《史记·夏本纪》记载:“禹乃遂与益、后稷奉帝命……左准绳,右规矩,载四时,以开九州,通九道,陂九泽,度九山……禹乃行相地宜所有以贡,及山川之便利。”[5]65记述了大禹踏遍九山治水之事,碑文关于大禹的记载应无问题。

6.第16行

《汉碑集释》前4个字作“咸秩无文”,其他版本均无记载。《尚书·洛诰》曰:“王肇称殷礼,祀于新邑,咸秩无文。”《文选·扬雄》曰:“夫改定神祇上仪也,钦修百祀咸秩也。”张铣注曰:“谓敬修百祀皆得秩序也。”“咸秩无文”意思是都按照顺序,而不在乎礼文。今从此4个字。关于“爰纳涂山”(《金石文字记》误作“汉山”,《金石萃编》误作“江山”),史上记载较多。《尚书·皋陶谟》曰:“娶于涂山。辛壬癸甲。启呱呱而泣。矛弗子。惟荒度土功。”《楚辞·天问》曰:“禹之力献功,降省下土四方。焉得彼涂山女,而通之于台桑?”《史记正义》也引《帝系》说:“禹娶涂山氏之子,谓之女娲,以生启也。”大禹娶涂山之女,生启。启母阙所在之处正是启母石旁边。

7.第17行

《汉碑集释》的“三过亡入”,当是记载大禹治水三过家门而不入之事。此处记载当无误。

8.第18行

《汉碑集释》前4个字作“百川是正”,其他版本均不详。百川是江河湖海的统称,《诗·小雅·十月之交》曰:“百川沸腾,山冢崒崩。”[1]575这里接上文,指治水的效果。其后,除《金石文字记》未载外,其他版本均记录较全。“杞缯渐替”4个字,杞、缯皆当时之封国。《史记·夏本纪》记载:

汤乃践天子位,代夏朝天下。汤封夏之后,至周封于杞也……太史公曰:禹为姒姓,其后分封,用国为姓,故有夏后氏、有扈氏、有男氏、斟寻氏、彤城氏、褒氏、费氏、杞氏、缯氏、辛氏、冥氏、斟戈氏。孔子正夏时,学者多传夏小正云。自虞、夏时,贡赋备矣。或言禹会诸侯江南,计功而崩,因葬焉,命曰会稽。会稽者,会计也。

后杞、缯分别被楚、莒所灭。《史记·陈杞世家》载:“出公十二年卒,子简公春立。立一年,楚惠王之四十四年,灭杞。杞后陈亡三十四年。杞小微,其事不足称述。”《左传·襄公六年》:“莒人灭缯,缯恃赂也。”[10]1036阙铭举两国之例,来喻指国家更替。

9.第19行

《金石萃编》和《汉碑集释》记载全行铭文,但第3个字有差别,分别为“福”和“禋”,第4个字两个版本均为“亨”。今拓本第4字可见“享”字。此行阙铭内容已转至汉代,开始歌功颂德。查文献,古人极少以“福亨”连用,也未用“禋亨”,但“禋享”多搭配使用。《国语·周语上》曰:“精意以享,禋也;慈保庶民,亲也。”[8]31《说文解字》记载:“禋,浩祀也。一曰精意,以享为禋。”[11]5“禋享”连用指供物祭天。同时,第35行《金石文字记》《金石萃编》有“囗享”一词,此处的“囗”字,《汉碑集释》作“禋”,实则此处也应为“禋享”。今从禋享。《金石文字记》和《汉碑集释》记载有误。关于“翩彼飞雉”,《诗·鲁颂·泮水》云:“翩彼飞鸮,集于泮林,食我桑黮,怀我好音。”郑玄笺:“言鸮恒恶鸣,今来止于泮水之木上,食其桑黮。为此之故,故改其鸣,归就我以善音。”鸮指猫头鹰,古人认为是恶鸟。但阙铭里是雉,在古代指好鸟。这里喻指吉祥的鸟在这里飞翔。

10.第20行

《汉碑集释》记载全行铭文,第5至第6个字作“贞祥”,《金石萃编》作“原详”,今拓本为“原祥”,其他版本均不载。今从“原”。秦代李斯的《会稽刻石》用篆书书写,其中“原”字的书写与此处“原祥”之“原”的书写一样。可以从某一方面看出当时篆书人的书写习惯,所以此处从“原”。挺生指挺拔生长。《后汉书·西域传》:“灵圣之所降集,贤懿之所挺生。”[12]2932

11.第22行

《金石萃编》第5和第6个字作“守一”,今拓本也可见“守一”,其他版本第6个字均不载“一”字。《庄子·在宥》曰:“我守其一以处其和,故我修身千二百岁矣,吾形未常衰。”意思是说守心一处,也代表行事专一。《汉书·严安传》记载:“当时则用,过则舍之,有易则易,故守一而不变者,未睹治之至也。”以上的“守一”都是专一、坚持的意思。碑文中用“守一”,喻指嵩山的神灵坚守佑护百姓,德行比之天地。

12.第24行

《金石萃编》和《汉碑集释》前6个字作“子子孙孙表碣”,今拓本也可见此6字。其他版本均未记载。关于“子子孙孙”的使用,《尚书》最早记载:“欲至于万年惟王,子子孙孙永保民。”《列子·汤问》曰:“子又有子,子又有孙;子子孙孙,无穷匮也。”汉代扬雄在《甘泉赋》也说:“光辉眩燿,隆厥福兮;子子孙孙,长亡极兮。”[13]148此处“子子孙孙”当无误。关于“碣”字,《说文解字》解释:“碣,特立之石也。”此处比作启母阙。

13.第25行

除《金石文字记》外,其他版本第5至第6个字都作“延光”,因《金石文字记》第7至第8个字作“二年”,其前为“延光”当无误。考察同时期嵩山的“汉三阙”之一少室阙,该阙刻有“三月三日”4字,但没有记载年份,而启母阙列了“延光二年”,却没有写具体日期。之所以这样做,是因为两个阙为同一天立,刻立时间可以相互印证。第9至第10字,《金石萃编》《嵩阳石刻集记》作“重日”,其他版本作“重曰”,今拓本笔者用“囗”代替。从石阙看,“重囗”前空了2个字。关于“重曰”二字,班婕妤《自悼赋》曰:“重曰:潜玄宫兮幽以清,应门闭兮禁闼扃。”潘岳《寡妇赋》也记载:“重曰:仰皇穹兮叹息,私自怜兮何极!”“重曰”表示前言不尽,对前文内容进一步描写。但是笔者认为此处应是“重日”。所谓“重日”,即月份与日期相同。在中国农历传统节日中,有半数以上的节日都是重日。如一月一的春节、二月二的龙抬头、三月三的上巳节、五月五的端午节、六月六的天贶节、七月七的七夕节、九月九的重阳节等,这些都是“重日”节日。 在秦汉以前,这样的“重日”多被认为是神人交感的日子,所以人们就会在这些日子里做祈福、祭祀或是其他纪念活动,以求福寿康宁。我们已经谈到,启母阙铭和少室阙铭的日期可以互见,因为少室阙铭文已提到日期是三月三日,所以启母阙用“重日”来代替三月三日。另外,查秦代李斯的《峄山碑》用篆书书写,其中“日”字的书写与此“重日”之“日”的书写一样。而《峄山碑》中“曰”字的书写为两边的竖往上出头近两倍长。所以,此处从“日”。

14.第27行

各版本均作“消摇”,即逍遥。《楚辞·九章·哀郢》曰:“去终古之所居兮,今逍遥而来东。”姜亮夫校注:“逍遥即游之义。”“文耀以消摇”,即指大禹的文德照耀四方。

15.第28行

《金石萃编》《汉碑集释》第5至第6个字作“时雝”,其他版本皆未载。关于“雝”字,《诗经·何彼秾矣》曰:“何彼秾矣,唐棣之华?曷不肃雝?王姬之车。”意思是:为何那样浓丽绚烂?如同唐棣花那样光华。为何那样喧闹而欠庄重?王姬出嫁的车驾真壮观。“雝”也引申为和谐。阙铭用“时雝”,指天下和谐安康,与上下文相符。关于“皇极”,《尚书·洪范》曰:“五,皇极,皇建其有极。”孔颖达疏:“皇,大也;极,中也。施政教,治下民,当使大得其中,无有邪僻。”“皇极”表示大中至正之道。“降休”之“休”代表美好祥瑞,太室阙铭有“休气最纯”的记载,意同。

16.第30行

各版本均载“木连理”。“木连理”为不同根的草木枝干连生在一起,古人认为是吉祥的征兆。据《后汉书·孝安帝纪》载:“(延光)三年春二月丙子,东巡狩……秋七月丁酉,初复右校、左校令丞官。日南徼外蛮豪帅诣阙贡献。冯翊言甘露降频阳、衙。颍川上言木连理。白鹿、麒麟见阳翟。鲜卑寇高柳。梁王坚薨。”而阙立在延光二年,可证《后汉书》之误。

17.第32行

《汉碑集释》第5至第6个字作“慕化”,今拓本比较模糊,《金石萃编》第5个字不载、第6个字作“化”,其他版本均不载。《尚书·旅獒》曰:“遂通道于九夷八蛮。”孔传:“四夷慕化,贡其方贿。”清代袁枚在《随园诗话补遗》中说:“外夷慕化,往往有之,况高丽原有箕子之余风乎?”“慕化”即为归化。结合下文“咸来王而会朝”,指四面八方都来朝拜,应无误。

18.第36行

每段最后都用了“于胥乐兮”。“胥”用作相,表示一起欢乐。本行意思为百姓永远欢乐康宁,历世历代都得到护佑。

由此,进一步明确了启母阙铭文的文意:回顾上古暴发的洪水,造成巨大的灾害。共工和柏鲧采用筑堤堵水的方式,均告失败。大禹全力治水,三过家门而不入,采取疏导的方法治水,终于成功。在启母庙前立阙,祈求上天的保佑,希望风调雨顺。刻上铭文,让后代永流传。

结合诸版本及考证,以今拓本为底本,试在文中将碑刻全文列出。“囗”表示阙字,“囗”中有字为补字。需要说明的是铭文首行只有王念孙《汉隶拾遗》记载:“题名第一行,诸家皆未之见,中有‘二月’二字”,但不知“二月”二字所处位置和前后缺字数量,无法用囗进行标识,特在其前后用“(缺)”表示。