一代大家陈半丁

龚产兴

陈半丁(1876—1970),即陈年,画家。浙江山阴(今绍兴)人。家境贫寒,自幼学习诗文书画。拜吴昌硕为师。40岁后到北京,初就职于北京图书馆,后任教于北平艺术专科学校。擅长花卉、山水,兼及书法、篆刻。曾任中国美术家协会理事、北京画院副院长、中国画研究会会长。代表作品有《卢橘夏熟》、《高枝带雨压雕栏》、《惟有黄花是故人》、《赤壁夜游图》,《莫负此生》等。1956年在北京举办个人作品展览。 有《陈半丁画集》、《陈半丁花卉画谱》、《当代中国画全集·陈半丁》行世。

20世纪初至70年代,在北京画坛上,半丁先生是位大名鼎鼎、名气很大的中国画画家。他诗、书、画、印全能,工笔花卉、山水、人物、鸟兽技法精湛,尤以花卉画最为杰出。他嗜书画入骨,一生画笔不辍,九十四岁病中还在挥毫、篆刻,可谓笔耕不倦,至老不休。他高擎民族传统绘画大旗,用绘画昭示光明、凝聚人心、陶冶情操、抒发理想。从我所看到的一些作品,可见半丁先生汲古功深,为新化陈,他的艺术风格工稳平正,写中兼工、工中带写,平易中见巧妙、写形中求变化,纯朴雅致、清新自然,显示着意为主、象为用的艺术特色。他耄耋之年創作达到顶峰,所作神韵天成、异趣横生。画家摄取的物象是主观情志放在主要位置,形成绘画形象与理想因素在达意要求下的统一。画家在深入体察、精心构思,经过反复推敲、酝酿成熟后,创造着具有自己个性特色的作品。

一、生平经历与处世原则

半丁先生于清光绪二年四月二十一日(公元1876年5月14日),卒于1970年1月29日,享年九十五岁。他经历光绪、宣统、民国、新中国四个时期,是名副其实的世纪老人。祖籍浙江绍兴柯桥镇,医生世家。双生,半丁为兄,胞弟易斋,“半丁”之名由此而来。他字静山,又名半叟、半痴、半翁、半丁老人、半丁父、半野老、不舍老人、静庐居士、稽山半老、山阴道上人、鉴湖钓徒、江南布衣。斋馆号有竹环斋、天风阁、抱一轩、敬涤堂、五亩之园、二树草堂、二树山馆、莫自鸣馆等。

半丁年少时父母双亡,孤苦伶仃,靠亲戚收养。九岁务农,生活艰难,含辛茹苦,体验世态炎凉。他在兰溪学徒时,忙里偷闲,自习绘画,酷爱书画,自言“:性嗜书画入骨,饥饿尤不顾也。”十九岁回到绍兴,巧遇表叔吴石潜(善花卉、治印,西泠印社创始人之一)从上海回乡,得知严小舫之小长庐馆要人帮工,即带半丁前去。吴昌硕是经常出入小长庐馆的名家,其篆刻功力深厚,又敢于求新求异,推陈出新,中年后直接从历代金石文字中吸取营养,在秦汉玺印、诏版、封泥、砖瓦、碑碣中广收博取,熔为一炉而自成家法。他见半丁嗜画如命,深为厚爱,不但自己亲自传授,还将其介绍与好友任伯年、蒲作英,这是陈半丁一生的幸运。吴昌硕认为陈半丁在绘画、篆刻上必有盛名。陈半丁选择花卉画、篆刻,与吴昌硕画花卉、精篆刻有直接关系,他学到了吴昌硕艺术的精髓。如果我们研究一下吴昌硕画的牡丹、水仙、藤萝、梅花、荷花、松树、达摩、无量寿佛,不仅他们的题材相同,在用笔、用色诸方面,陈半丁是师其意、师其心,而不师其迹。他临摹徐渭的花卉册,任伯年的花鸟画《梧桐白凤图》(1909年作)与蒲作英的《葫芦》、《牡丹》、《梅花》,显然是竭尽心力地在向前辈学习。他对任伯年极为钦佩,他说:“我认为任伯年的‘画才是有清第一人。任伯年的画长于巧,吴长于拙;吴的拙处胜于他,他的巧处胜于吴。吴的学历胜于他,他的画才胜于吴;吴得力于金石书法,而他在文学修养上不是很高,所以他的作品严格地说起来属于超脱有余,古拙朴厚不足,但是,任伯年讲究结构,用色舒服,用笔巧妙,这是同时代画家所赶不上的。”他惋惜地说:“我和他接近后,只有两年他便逝世了。”“我和吴老相处的时间比较长。”由此可见,陈半丁先生在上海的十余年,在与诸多大家的接触中已经打下了绘画、篆刻的深厚基础,崭露头角,开始了他的绘画生涯。他的两个同乡徐渭、任伯年无论从间接还是直接对其绘画的发展有着不可磨灭的影响。而他的篆刻遵缶翁钝刀之传,然篆法、章法略异,浑厚豪迈,一洗时人妩媚阴怪之习。陈半丁在上海广泛接触绘画名家,艺术日趋成熟,他不以模仿为能事,善将前辈的经验提炼消化,融会其精华,卓然形成自己的风格。

北京文坛耆老

清末的上海已是商业繁华的世界五大城市之一,贸易之盛,洋货堆积如山;绘画市场为适应市民阶层的需要,上海出现了以卖画为生的一批画家。1906年,金拱北到上海,看到陈半丁在临摹任伯年的《梧桐白凤图》,觉得他技艺精湛,邀请陈半丁前往北京。北京与上海迥然不同,是一个传统文化古都,商业尚不兴盛,传统文化根深蒂固。然而其时画风由南移北,一大批画家先后由南方来到北京,其中有余绍宋、陈师曾、姚华、王梦白、周养庵、汤定之、凌直支、金拱北、齐白石、陈半丁、吴镜汀、沈尹默等,其中有些来京后任政府官员,但大多数画家在京以卖画为生。陈半丁来京后,住在金拱北家,生活并不如意,由金拱北介绍与肃亲王善耆相识,入肃亲王府为吴柳堂侍御画像。半丁的人物肖像画功底颇深,早在上海曾应吴昌硕之约,在苏州雍睦堂居住一年有余,与吴昌硕“旦夕得同室深研”。半丁一丝不苟精心绘制吴昌硕先生之父母像。他所画人物能抓住个性特征,肃亲王见之,十分赞赏,劝其入部任职为官,然半丁遵先祖遗训“一不做官,二不入幕”,自言“清风高节是家传”。称先祖以锐利的目光对尘浊世道已看破:“哪朝哪代都是一样,做官的都好死不了,忠臣先死,奸臣后死。看清了这个就画点画得了。”①

陈半丁离开肃王府后,卖画生活并不顺利,吴昌硕得知后,利用自己的名望向各界名流推荐陈半丁的绘画,并亲自撰写半丁画润,足见缶翁对半丁的情谊。

半丁从民国初到新中国成立的数十年间一直定居北京,堪称北京画坛的耆老。1915年,余绍宋等牵头成立“宣南画社”,陈师曾、陈半丁、凌直支、王梦白、姚茫父积极参加。1920年,“中国画学研究会”成立,半丁先生任评议。画会组织、笔会雅集,半老是其重要成员。北京的美术展览会在中山公园历次举办“中日绘画展”,30年代,张大千来京举办画展,以及半丁门生尤无曲画展,都是半丁支持操办,有展必到。张大千到北京寻访画友,与陈半丁关系密切,他俩都敬佩、爱好石涛的作品,观赏、临摹、切磋,陈家成为画家聚集赏画笔会之地。数十年间,陈半丁不但是北京美术活动的中坚人物,在美术教育上也是前辈良师。1918年,他受国立北京美术学校之聘,任中国画教授。北伐后,北京美术专科学校改为国立北平大学艺术学院,国画系教授有郑锦、齐白石、陈半丁、王梦白、汤定之、周肇祥、萧谦中等,授课形式有点像英国大学中的沙龙方式,教授讲课和学生坐在一起,随意座谈。像齐白石、陈半丁上课时,略事座谈,铺开宣纸,即席作画,大笔挥写,墨彩淋漓,是纯中国式的教学方法。学生们围拢案前,一边看作画,一边听老师谈技法,有时提问老师解答,师生感情十分融洽。②他不仅对美术教育关心,与京剧界的一代名伶、名士亦交往甚密,以艺会友。名伶萧长华、程砚秋、尚小云、毛世来、荀慧生、孟小冬、梅兰芳、余叔岩、言菊朋、李少春常有戏票、书画相赠。1931年,“北平国剧学会”成立于纪晓岚故居,梅兰芳、张伯驹、余叔岩、陈半丁、齐如山为理事,由此足见陈半丁在当时北平文艺界的名望与社会影响。

抗日战争爆发,北平沦陷。半老对帝国主义侵略表示抗议,拒绝日伪政府聘请,毅然辞去国立北平艺专教授之职,不做日本侵略者的臣民。他刻有“强其骨”“不使孽钱”等印章,表现出一个中国人的骨气和品格。其弟易斋性情刚烈,不惧日本侵略军,赤手空拳夺得日军刺刀,在与日军搏斗中伤及自身,幸而脱险。半丁得知此事刻有“天生半个汉”,并在石章上落边款:“去年岁首,家乡遭灾,弟以白手抗敌,遍体鳞伤,浑身是血,居然得脱,至今生存无恙,可谓勇也。有感于此,因而记之,弟称英雄我也汉也。”

“文革”冤案

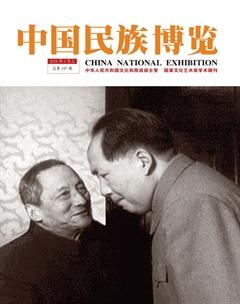

新中国成立,陈半丁对中国共产党的政策和文艺事业真诚拥护,尽力贯彻,始终不渝。他同一些著名的文化人任中央文史馆馆员,任中国画研究会副会长、政协委员,积极参政议政,献计献策,与国家同舟共济,肝胆相照,坚定信念,顾全大局,高风亮节,淡泊名利,勤奋敬业,务实创新,努力满足广大工农兵对美术创新的需要。这时期,他同许多民主人士集体创作了巨幅作品《普天同庆》(齐白石、叶恭绰、陈半丁等合作);与何香凝、溥雪斋、胡佩衡、王雪涛、溥松窗、汪慎生、叶恭绰合作《松石花鸟》、《芍药兰石图》、《松鹤图》;与何香凝、王雪涛合作《紫蟹黄花》;为毛泽东主席六十寿辰作《延年图》、六十四岁寿辰作《牡丹》,书写六十四个“寿”字篆书;同何香凝、于非闇创作巨幅作品《和平颂》。在全国政协会上与叶恭绰提出“继承传统,大胆创新,成立中国画院”的建议。1956年,半老被邀参加最高国务会议,与周恩来总理亲切交谈,毛泽东主席赐宴在一席。他会心地说:“此身之荣幸,足矣。”为此,他还篆刻记之:“莫负此生。”反映了他的愉悦心情。是年,半老已是八十高龄的老人,孜孜不倦地创作了一批花卉、山水、人物画,在北京举办了个人画展。他积极参与公益活动,美术创作进入了巅峰时期。展览中新作几乎占了百分之八十五,他摒弃了传统画法,以写生之法从现实生活中去寻找创作的源泉。《力争上游》就是他八十多岁到河北徐水参观后创作的,足以代表八旬老人对政治、对艺术创作的热忱与心愿。

陈毅与半老常有吟唱,时而到陈家看望,谈艺论画,以诗会友成为半老人际关系的重要活动。自然,爱好书画者常以得到一纸为幸。然大恶大奸的康生指示:陈毅元帅与半老是“一路货”,都是反对共产党的。此前康生多次流露出对半老画作之爱慕,曾派其秘书到陈家游说,半老直率地对秘书说:“附庸风雅,败坏官场作风,画家们都不会将自己的画落入无聊的政客手中。”秘書听了无趣而归。在一次画展上康生巧遇画家,因对一张画两人看法相左,半老直言:“你是搞政治的,你不懂画。”从1961年起,康生利用手中权力,开始全面调查陈半丁的诗、书、画、印。他在会上说:“陈半丁对新中国心怀仇恨,常借字画表达其思想。”1962年9月至10月间,“潘天寿画展”在京举行,康生为其题词“画坛师首,艺苑班头”,并刊登在《光明日报》上。康生自言他是针对陈半丁的,并下令中宣部副部长姚臻及文艺界领导何其芳、王冶秋、华君武、邵宇、朱丹对陈半丁的作品进行全面审查。在翻阅了他前后数十年的诗文、绘画、书法、篆刻创作,结果并未发现有问题。然康生仍未罢休,1964年在文艺座谈会上再次点名:“反动画家陈半丁用隐蔽的艺术方式反党,并妄想变天。”康生的所谓“反动画家”是由《红白荷花》定的“罪名”。荷花不能画白的,只能画红色。白色是代表国民党、白专道路。这种荒唐可笑的言论,反映了他不正常的阴暗心理,是以阶级斗争为纲来看《红白荷花》。一言以蔽之,就是要消灭异己思想。1933年,陈半丁画过《独立见江船》的山水画,康生看后马上联想到1962年蒋介石要反攻大陆,无中生有,歪曲画意,有意陷害画家,这种毫无根据的强权迫害实在是骇人听闻,旷古绝今。值得深思的是,造反派抄半老的家,康生知道半老家的田黄及成盒金星鸡血石和一些珍贵的字画还未交出来时,勒令陈家立即送上。后来这些珍贵石章、字画竟然在康生罪行展中展出。可见康生人品之恶劣,他对半老的迫害也是蓄谋已久的。

礼之用、和为贵的处世原则

半老的生活经历十分丰富,待人处世保持着中庸观,即《论语·雍也》所言“中庸之为德也”。他诚信友爱,与人相处自然和谐。他的思想道德、文化素养、修身处世力求时时事事适中、律己严明,所以与他相交往的人都称赞他“贵和尚中”的思想境界。这大概和祖训有关,同时也与他所接触的人都是学识渊博、品德高尚,具有远见卓识、充满活力、正义公平的人有关。蔡元培介绍他进北京大学图书馆工作,他与章士钊相敬如宾;与鲁迅相识,极为友善;他教张学良、梅兰芳学画,循循善诱,师生互敬。他特别强调要以“礼”来调节规范人际关系。正因如此,他对爱国名士、爱好文艺的人始终友善。1948年,解放军围攻北平时,傅作义将军征求著名专家对时局的看法,陈半丁与马占山、邓宝珊共商和平解放北平的问题。半老在自传中写道:热忱参加活动,及至今日,对傅作义我三个的信诚如故。他与民主人士李济深交往,通过李的关系,国民党主席李宗仁亦多次看望半丁老人。以礼相待是一种高尚的传统文化。毛泽东主席对民主人士团结照顾,为陈半丁送礼,半老为毛泽东画《延年图》、《眉寿》、《牡丹》,并写六十四个篆书“寿”字,祝贺他六十四岁寿辰。画牡丹、梅花,题“眉寿”为颂词,其出自周代金文铭“年年眉寿,眉寿永年”。半老这种“贵和尚中”的思想是他人际交往保持和谐的原则。这使他养心仁德、灵魂高尚,是他主观世界的自我塑造、自我努力,也是他九十五岁高龄的立身之本。这种思想正是我们的时代写照和社会恰当定位,它能恢复人性、伸张正义、揭露邪恶、正视历史,使人与人之间和谐、人与社会和谐。

二、绘画成就和创作思想

半老是个全能型的画家,晚年专心于花卉,成就最为突出,山水、人物各臻精妙,可惜人物创作数量比较少,但不失为大家风范。

他的花卉远承白阳、青藤,取其笔酣墨饱、痛快淋漓的水墨写意,淡墨软毫,秀逸生动;近取吴昌硕的大气磅礴,笔力沉稳、古朴浑厚,加以写生融会,形象有自己面目,老练而不重浊,巧处显其笔力遒劲;同时又有蒲华山水的苍古秀雅、沉着厚重,蕴含着博学的人文积淀;更得任伯年花卉的生动而有神韵,花卉勾点,极尽其态,墨彩鲜丽,清淡浓艳相结合,细笔润笔掺用,画风清新活泼。由于年轻时接触到许多名家,善于博采众长,使他对中国传统花卉的价值和审美观独有钟情。在世界艺术的园地里,中国的花卉画可谓得天独厚,具有人格精神的梅花、王者之香的兰花、凌云仙子的水仙花、傲霜的菊花、清正刚直的竹子等,这些奇花异草为他国稀有,具有中国艺术的独特品格,中国民族独有的精神是我国美学思想中的重要范畴。花卉画的意境、气韵、格调和笔墨情趣则是我国民族绘画中具有特殊含义的创作精神,是借景抒情。半老画牡丹、芍药、海棠、月季、梅、兰、竹、菊、荷花、芙蓉、紫藤、桃花、杏花、枇杷、柿子、石榴、茄子、葡萄、葫芦、天竺、松、柏等,他画尽百花争艳,欣欣向荣,一派生机勃勃。早年临摹任伯年的作品及十三峰老人色泽鲜明亮丽的牡丹、仿新罗双勾《风竹暗生香》,都是把“意为主”放在首位,以审美主体的自我感受和艺术表现来代替对审美对象的摹写。我国花卉画历来讲究“尚意”“重趣”,非常强调意境与抒情、主观意识的表达。新中国成立后,为适应时代的需要,半老创作的大画较多,如《松石芍药图》,此图大气磅礴,画面一棵苍劲的巨松顶天立地,枝干倒挂,画面下端巨石层叠,浓重的墨色突出了石块的坚硬。一丛盛开的芍药,黄色花蕊,白色花瓣,勾花的线条灵动遒劲,层次井然,花丛中穿插着枝叶,叶片正侧背向聚散有致,叶尖嫩黄,花青藤黄掺和的叶片衬托着鲜嫩的花朵正在盛放。此图极为大气,颇有孟子所谓“充实为美,充实而有光辉之谓大”。这大气来源于画家充实的生命体验、人生感悟,以及对人生的满腔激情。他的画里洋溢着“至大至刚,配义与道”的“浩然正气”。正是由于画家的精神气质,他作为抒情审美主体的“自我”在大画面的意境中显现,也正是我们民族正气和民族精神在画中的闪光,这是陈半丁难得的巨作。

在半老晚年所作的《庆祝和平》(1956年作)和《又红又专 广大无边》(1958年作)中,我们看到画家虽然年事已高,但他自觉地用自己熟悉和擅长的画笔努力创作人民群众喜闻乐见的艺术作品,积极推进我国文艺事业的繁荣。画家的愿望、探索和创新是可敬的,也是值得肯定和赞扬的。他的许多小品册页,如《香到人间许蝶寻》(1957年与齐子茹合作),两朵牡丹一红一白,枝干穿插,墨色浓重,对比强烈,两只美丽的蝴蝶一正一侧翩翩起舞,工写结合,双翼轻盈,花斑、触角似有弹性,活泼灵动,整个画面富有新意。粗笔雄健,细线不弱,抒情写意,意趣高雅,可谓一花一世界,一草一精神,是生动的意境和形象的完美统一。中国画的花卉、虫鸟表现手法、艺术技巧与众不同,实际上中国画的独特和深奥就在于它处处体现着传统中国文化和精神的内涵,抓住了中国文化的精华,这也是中国绘画的灵魂。

山水画

半老的山水画早年以临摹为主,宋之郭熙,元之赵子昂,明代之唐寅、程嘉燧、邵弥,清之石涛、罗两峰,近学蒲华、吴昌硕,广涉诸家,博采众长。尤其在上海、苏州亲见山水古画真迹尤多,其中对他影响最为深刻的是石涛,他从学画就开始,1908年临摹石涛的《山水册》,1910年临摹《石涛山水册》,1934年临摹《清湘怀白云诗意》,1964年临摹《清湘山水画册》,直到89岁高龄,六十余年来不断地临摹石涛的作品,可见他对石涛之喜爱和敬佩。石涛是一位有创造力的山水画家,他游遍了名山大川,看尽了怪石奇峰,以真山水为稿本,“搜尽奇峰打草稿”,不食前人残羹,师古人之迹,而不失古人之心。石涛主张“笔墨当随时代”,脱去时习构图之奇妙,笔墨之神化,题词之高超,真是睥睨千古。其实吴昌硕对石涛其艺也是极为敬重的,他画山水吸取石涛技艺而变其法,曾见昌硕有大册页山水画风,是变石涛之法而成的。半老在上海时就夯实了山水画的基础。我们从其1959年出版的画册中可以看出山水画的成就绝不比他的花卉逊色,只是山水画的创作比之花卉来更为艰辛,所以就创作的数量而言要比花卉画少。半丁的《赤壁夜游》是山水画中常见的画题;他的创作《雨中勘闸》(1956年作)、《力争上游》(1958年作),可看出这些作品与生活的紧密联系。前者是1956年6月3日冒雨视察三江归来之作,后者是他去徐水参观回来后创作的。这些画面都是从现实生活中来,但不是对景写生,画面的构成是以意为主,形为其用。半老对传统山水画的技法熟练精深,如何将这些技法运用于创作,还得从心开始,从意开始,先入意而后造境。意境是画的灵魂,画上的意境是画家主观情感、感悟、认知与客观物象的有机融合,才能给人以美感享受。半老十分重视意境美的创造,所以他的山水画富有艺术的魅力。《雨中勘闸》中,画家取景宽广的湖泊上,近景是山石坡地,大桥与对岸相连。岸坡上有树丛、房舍,桥上有勘闸人,有撑伞者,有穿蓑衣者,湖泊中有山坡平沙。画家的造景是水天辽阔,平远清幽,山石皴法用笔湿润更见苍秀,雾气迷蒙,以墨韵见长,物象的阴阳虚实也起变化,达到明洁滋润,给人简练苍古、卓然自成的风格。创作《力争上游》,其时画家已83岁,为山水画创新实践的尝试:石壁直立近景,山坡上有杂树,在金秋丰收时节,宽阔的湖面上水平如镜,山色风影,农家木船载着玉米、瓜果等爭相前进。为突出时代背景,一艘船上载一个大瓜、一个大棒子,以示农业大丰收。远处有隐约的山峰,近处有沙坪。画家对山水画创新的尝试应该说是积极的,有成果的。奇峦怪石,石方硬坚重,树枝细致,毫无怯懦之病。他融会了石涛、吴昌硕、蒲华等名家精华,适而师法造化,形成了自己的风格。半老的山水画清新隽永、苍劲浑厚、巧拙兼能,富有时代气息。

人物画

半丁早年在上海就打下了肖像画的基础。现在能见到的是由他精心绘制的《吴昌硕先考妣影图》,吴昌硕的父亲辛甲公头冠裘帽,身着皮衣,胸垂朝珠。辛甲公左前坐有结发万氏夫人(吴昌硕的生母),右前坐有继室杨氏夫人,两位夫人戴凤冠,着霞帔,帔上描有腾舞之金龙。三位祖先神态安详,所坐的皮靠椅置于有大红牡丹图案的灰色地毯上。此图为工笔写实,人物肖像逼真,惟妙惟肖。此图的左下署有“丙午(1906年)三月半丁陈年敬绘”。1914年,他临摹《苦瓜上人自写照》。在《陈师曾先生遗墨集》中,我们还能见到他画的《陈师曾像》,这是一幅身穿长衫、神采非凡、潇洒飘逸的全身像,颇有时代感。他还画过《黄山谷肖像》、《唐六如肖像》、《自画像》(早年)、《达摩面壁》、《无量寿佛》,临摹过高其佩指墨《人物册》。他画的人物,时装少,多以古装人物为多。画为心声,对达摩感兴趣也许是出于一种敬业精神。吴昌硕画过多幅,半老也画过几张。达摩是南北朝时期的高僧,原为印度(天竺)国香至五弟子。公元527年从天竺泛海至我国广州,梁武帝派遣使者迎接到南京(建业),因话不投机,渡江至嵩山少林寺,终日面壁修行,闭门不出达九年之久。画家们画达摩可能希望自己专业修炼要像达摩一样下苦功,才能修炼出成果。

半老画的肖像人物都是他所敬佩的人,黄山谷是江西诗派的领袖,年少起即纵览六艺、老庄、内典、小说杂书,博学多闻,对中国古代绘画有较高的鉴赏能力。他的书法为宋代四大家之一,与苏轼、米芾、蔡襄并称。唐寅在绘画上山水、人物、花鸟都有卓越的成就,是一位多才多艺杰出的画家,生活狂逸,终日诗酒,游遍名山大川,自刻印章“江南第一风流才子”,又刻“百年障眼书千卷,四海资身笔一枝”自况。他与沈周、文征明、仇英为吴门四大画家。半老对石涛一生尊敬,石涛是“黄山画派”巨子,是清代的大画师。半老画石涛的肖像,不仅具有纪念意义,而且也有斯之学习,作为自己的模范之意。

创作思想

1959年,由人民美术出版社出版的《陈半丁画册》,李济深作序,半丁先生撰写了不到300字的创作经验之谈。据说先生之子陈燕龙1962年曾为父亲整理《陈半丁谈艺录》,由于先生受康生迫害,经过“文革”抄家,语录荡然无存。后经朱京生整理“论艺摘选”,其中有许多精辟的创作经验之谈,对解读半老的艺术极为重要。我以为半老画册上写的是他晚年的创作,文字虽短,但涉及创作的许多方面,是他一生的经验之谈,笔者不敢随意诠释,现将全文恭抄于下:

自来作书作画,无不先讲成法,所以书有“八法”,画有“六法”。依据历来诸家创作,工写代有异同,久而久之遂有各人各别之法,辗转流传,有口授,有指授,以至师天地造化,一切一切,用法与取法,机变和巧思,运用之同与不同,这在乎天分、学识及经验、阅历、关心、见闻,其中又有时代与师承,或自研与外授,也各有各的传习。是以一般理论,往往和实际不相符合。今者,事事建新,色色都主改善,一旦学者不由推陈进化,必至脱离实际,此皆因根本基础上未加重视。于是,愈趋愈远,传统失实,再欲追根究源,难免发生问题。爰为顾虑及此,愿将七十年来所闻见诸前辈名望明辨确论,及本身自经所得,逐一诠解,聊供学者参考。

一九五七年岁次丁酉伏日八二叟陈半丁述

半老的许多创作思想和画理还凝结在他的印款里:“平平淡淡,不容雕饰者,方为上乘。”“印不让人。”“书画篆刻,其法一也,手不离心,心不离法,胸有成竹,意存笔先。”“理外理,法外法,非此道中人,何能领之?”“书画系篆刻以平淡见奇,是以难矣。”“意在神似不在工。”“作画刻印不必太工,工则失其生动。”“作画多一笔不行,少一笔不行,画一改便不舒服,要达到简、空、灵的境界。”“写生要以记忆为主,抓住基本精神和意境,不可太死,否则易被框住。”“对临名画,须用意临。”“画画的人,第一要思想品德好,第二国画要讲究气、韵、神。”“用刀如用笔,不宜加修饰。”“白文忌版刻,于平正处有巧思,方圆中互见刀笔,长短并用,粗细兼备,不受拘束,不加修饰,古人之法明矣。”“今古印重在字体,要在气韵,安排得法,用刀有方,自然成趣。”此外他还写有《论写竹》。

这些文字简短精炼的谈艺录是老人心血之结晶,涵意深奥,文字通俗,值得从艺者细心品读思考,定能获益。

三、名家评说

晚年的半老是清醒的,他不见风使舵、人云亦云,因而处于痛苦孤独之中。他反对浮夸的“吹牛”“拍马”的不良社会风气,因而受到批判,挨整挨斗,诬陷他是“反党画家”,“妄想变天”。一个手无寸铁的耄耋老人,受害最深,斯文扫地,他只能沉默无声。半老的绘画成就是不用靠捧场、炒作、包装的,他的名声是靠那些精品之作让人评说的。不懂画的人确实难有卓识之见,真正内行人会作出公正的评价。

早在三十五岁时,吴昌硕对他的评价:“半丁旧友性嗜古,能刻画,写花草人物直追宋元,近写罗汉变幻百出,在佛法可称无上妙谛,求者履盈户外。”吴昌硕对半丁深为厚爱,正是出于他艺术上的超凡与十分好学。

1933年,鲁迅先生在《北平笺谱》序中说:“宣统末,林琴南先生山水笺出,似为当代文人特作画笺之始,然未详。及中华民国立,义宁陈君师曾入北京,初为镌铜者作墨盒。盖至是而画师梓人,神志暗会,同力合作,遂越前修矣。稍后有齐白石、吴待秋、陈半丁、王梦白诸君,皆画笺高手。”

1922年,齐白石在《壬戌杂记》中写道:“陈半丁,山阴人,前四五年相识人也。半丁居燕京八年,缶老、师曾外,知者无多人,盖画极高耳。余知其名,闻于师曾。一日于书画助赈会得观其画,喜之。少顷,见其人,则如旧识。”

1947年8月17日《生生画报》载陈半丁的篆刻绘画成名很早,1894年,半老在滬上同吴缶庐先生过往甚密。半老篆刻的写古、绘画的苍劲,完全得力于吴缶翁,但他并不为缶翁的范围所囿,自有他个人的艺术生命,这是很可贵的一点。

台湾黄启龙先生对半老的艺术评价十分中肯:“陈半丁先生继承文人画的笔墨表现技艺,产生苍润朴拙、刚劲含蓄的画风。他重视诗书画印的统一,画面力求完整严谨,浑然一体,尤其在写意花卉方面成就最为突出。他常以上下分段的手法结构,给人均衡端庄的感觉,而注意中锋的用笔,更可见出深沉的书法功底。”

1957年,深知半丁先生的李济深为其画册作序,更是知人论画:“少爱绘事,初得任伯年、吴昌硕两家之传,后又博涉诸家,进而益上,继承创作,自成风格。又善于体物取材,于写实中含变化,平易中见技巧。居常擅作花卉、山水,然于人物、虫鱼、鸟兽以至书法、金石之属,靡不各臻精妙,老年作品益诣深厚纯熟之境,尤为识者所称道也。先生虽在耄耋高年,画兴益豪,终日写作无倦容,真有神韵苍古、逸趣横生之妙,洵属片楮足珍也。”

刘海粟先生在《齐鲁谈艺录》中云:“陈半丁作画如作书,先求其神,而后用意取法,笔姿韵味在乎天者七人者三。得古而拙,拙而见巧者为上乘,如汉卿之粗而不野,简而有味,已入苍白二石(吴昌硕、齐白石)之风,使我老眼益明。”

我引见半老同时代的艺术大师、文豪、著名人物对他在北京文坛所作的贡献历史的、全面的、科学的评价,不会因时空的流失而泯灭,他将同绘画创作中的精品一样,随着历史的发展流芳百世,名垂千秋,这也许就是画册出版的初衷。

(本刊所用陈半丁先生作品及照片均由其家属提供)