神仙境界 巴蜀遗踪

王亚中

从大石崇拜到望丛合祀,从杜鹃啼血到巫山神女……一个个瑰丽奇幻的神话在巴山蜀水间飘荡,谱就了中华文明的锦绣华章。

“蜀道之难,难于上青天”,巴山蜀水,给人的印象总是遥远而神秘。

险峰叠嶂,江水奔腾,锁定一片神奇的土地,一个丰稔富庶却与世隔绝的“天府之国”在这里延续数千年,一个古老文明在这里出现,一个个古老神话在这里诞生。

巴蜀神话承载了巴蜀先民童年时期的特定意识和集体记忆,在山水之间留下深刻的文化印记。乘一叶轻舟,溯江而上,让我们走入“天府之国”,走入极具地域特征又带有几分灵幻色彩的神话世界,揭开巴蜀文明的神秘面纱。

“大石遗迹”支矶石

2020年12月23日,四川省成都市文化公园支矶山区域正式对公众开放,立在山头支矶亭内的一块石头引发人们关注。这块底大头小、状如织梭的石头名为支矶石,原本在成都城西支矶石街,后迁移至文化公园,安放在支矶亭内,支矶石街、支矶山、支矶亭皆因此石而得名。

关于支矶石的来历最早见于晋代张华所著《博物志》:传说在远古时期,天河与海是相通的,居住在海岛上的人们,在每年农历八月可以乘坐木筏往来于天海之间。有一个人突发奇想,准备了足够的糧食,乘木筏出海探险。开始几天他还能看见日月星辰,后来便“芒芒忽忽”,分不清昼夜。十几天后,苍茫中浮现一座仙岛,岛上有城池和宫殿,远远地看见宫中有很多织女在忙碌。及至切近,见一个农夫在岸边饮牛,便上前询问:“请问这是什么地方?”牵牛人看了看他,没有邀请他上岸,回答:“你是怎么到这里来的?请回到蜀郡问一下严君平就知道了。”恍惚之间,已然回到原来出发的地方。后来他到蜀郡问严君平,严君平说:“某年月日有客星犯牵牛宿。”这一天正好是此人到达天河的日子,原来他在十几天的时间里到达银河,拜访牵牛星,做了一次星际旅行。

《博物志》中并没有明确交代支矶石的由来,后来,这一神话在明代诗人曹学佺的《蜀中广记》中得以完善和丰富:西汉时期,张骞出使西域大夏国,带回来一块巨石给严君平看,并向其讲述了巨石的来历。原来张骞在八月乘船到了河尽头,遇见了牛郎织女,织女让人把此巨石放在船上,让他带回蜀郡问严君平。严君平告诉张骞,这是织女用来垫织布机的支矶石,他的船已经到达了牵牛星和织女星,接近太阳和月亮了。严君平是蜀郡邛州(今四川省邛崃市)人,西汉末年的思想家、易学家,精于星象研究而且长寿,因而后世将其奉为神仙。

曹学佺还写了一首关于支矶石的诗:

一片支矶石,传来牛女津。

客槎何所处,卜肆已生尘。

较似昆池古,长从汉月新。

每逢秋夕里,吟眺倍相亲。

此外,《蜀中名胜记》《蜀都杂抄》《益部谈资》《成都通览》等历史著作中,也都有关于支矶石的类似记载。

关于支矶石的神话有很浓的科幻色彩,因而有人猜想张骞带回的石头会不会是陨石?一些考古学者经过研究认为,支矶石并非织女的天石,也非陨石,而是三四千年前的古蜀人为纪念祖先或祭祀神灵而树立的大石头。这类大石被通称为“大石遗迹”,是古蜀人大石崇拜的遗物。支矶石上有唐人摹刻篆书“支矶石”三字,至今依然清晰可辨。

如今这块饱经沧桑的支矶石掩映于风景秀丽的支矶山,不仅是古蜀历史文化的见证,还因为支矶石神话与牛郎织女有关而被青年男女当作许愿石,成为情人约会的极佳去处。

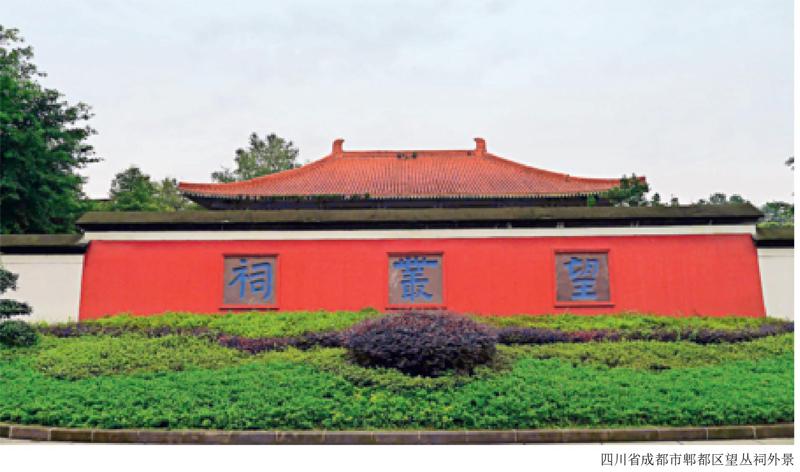

望帝春心托杜鹃

从成都市文化公园向西北出发,驱车25公里便到达位于郫都区的“蜀中第一祠”望丛祠。郫都别称“鹃城”,曾是古蜀国的国都,望丛祠即是为纪念古蜀国望帝杜宇和丛帝开明而建。该祠是我国唯一一座二帝合祀的祠庙,始建于南朝齐明帝建武年间(494—498年),已经有一千五百多年历史,是古蜀文化的重要遗迹。

望帝是古蜀国颇有建树的一位帝王,《蜀王本纪》中言其出身不凡,“名曰杜宇,从天堕”。望帝教子民务农,创建了按季节耕种的农事制度,深受百姓爱戴,被后世奉为“农神”。望帝晚年的时候,出现了一个叫鳖灵的人,死后顺水漂流到郫都,见到望帝后复生。当时岷江发洪水,因鳖灵是鳖精转世,善于治水,望帝便拜他为相,令其负责开山治水。鳖灵凿玉山,开沱江,通巫山,使水流从蜀地流入长江,治水成功,百姓得以安宁。望帝见鳖灵年轻有为,便禅位于他,国号开明,他就是丛帝。

望帝禅位后退隐西山(今青城山),死后化为杜鹃鸟,每至春夏之交,便彻夜啼鸣,提醒人们不要误了农时。当时正值满山杜鹃花开,而杜鹃鸟的嘴角是红色,与杜鹃花的颜色相映,鲜红如血。蜀人怀念望帝,听到鸟鸣,便想起望帝,于是演绎出了“杜鹃啼血”的传说。还有一种说法,杜鹃啼血是因为相思,望帝因爱上了鳖灵的妻子而羞愧,死后化作杜鹃鸟,昼夜鸣叫,啼血化作杜鹃花,因而“杜鹃啼血”也常被文人引申为相思之苦,借以表达思而不得的苦闷。“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”,这是唐代诗人李商隐《锦瑟》一诗中的经典名句,在王维、李白、白居易、李贺等人的诗作中也有诸多关于“杜鹃啼血”的诗句出现,可见在唐代之前,“望帝化鹃”的神话已经广泛流传。

望帝留下“杜鹃啼血”的美丽传说和“德垂揖让”的千古佳话,丛帝也因为治水的功绩被后人纪念,有学者认为他是李冰之前岷江流域的最初治理者,都江堰水利工程是“开明肇其端,李冰集大成”。

望丛二帝为“天府之国”的建立奠定了坚实的基础,被誉为开“天府之师”,历代为人尊祀。“端午祭屈原,岷阳朝杜主”,每年农历五月十五,人们汇聚在望丛祠举行赛歌会,以这种形式纪念遗爱于民的望丛二帝,千百年来经久不衰,望丛祠也成为蜀人寻根问祖的圣地。

每逢春季,望丛祠内杜鹃花盛开,在一声声杜鹃鸟的鸣叫里,听一首川歌,我们仿佛看见望帝捻须微笑,立于花丛之中……

巫山神女会楚王

从成都向东660余公里便到达位于重庆市巫山县境内的巫山神女风景区。神女峰是巫山十二峰中最美的一座山峰,一根独立的巨石矗立于青峰云霞之中,宛若一位亭亭玉立、风姿绰约的少女,于云烟缥缈中美丽动人,更因巫山神女的神话而显得浪漫而神秘。

在神话传说里,神女峰是巫山神女瑶姬的化身。关于巫山神女的身世有两种说法:一说巫山神女是炎帝的女儿,未嫁而死,死后“葬于巫山之阳为神女”;另一说是西王母的女儿,在大禹治水的时候,曾以九卷天书传授大禹治水之法,并派遣天神助其开錾河道,排除积水。在神女峰对岸的飞凤峰下现存授书台,据说就是瑶姬授书大禹之处。巫山百姓感念神女庇佑之恩,在巫山县城修建神女庙,将其祀为“佐禹治水”“有功于三峡黎民”的正神。

战国末期辞赋家宋玉在《高唐赋》和《神女赋》中讲述了巫山神女与楚王相会的故事。一日,楚怀王游高唐,累了休息,梦见一仙女,自称“巫山之女”,愿“自荐枕席”。楚怀王见其容貌姣好、姿态万千,便临幸了她。临走的时候,神女对楚怀王说:“妾在巫山之阳,高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨。朝朝暮暮,阳台之下。”怀王醒来后早晚观察,果然如其所言“朝云暮雨”,于是为其立庙,名之“朝云”。后来,楚怀王的儿子楚襄王与宋玉游“云梦之台”,远远望见高唐庙宇上方云气升腾,变化无穷。于是问宋玉,宋玉俱以前情相告。楚襄王心生向往,也想与神女相会,便让宋玉作赋,于是便有了楚辞名篇《高唐赋》和《神女赋》。

楚王巫山遇神女的故事充滿了浪漫幻想,突出了一位美貌、泼辣、敢于追求爱情的女性形象,“巫山云雨”和“阳台之梦”成为恋爱男女欢好的典故,在文学作品中经常被引用,神女也成了无数文人墨客追寻的“梦中情人”。唐代诗人刘禹锡在游神女庙后赋诗曰:

巫山十二郁苍苍,片石亭亭号女郎。

晓雾乍开疑卷幔,山花欲谢似残妆。

星河好夜间清佩,云雨归时带异香。

何事神仙九天上,人间来就楚襄王。

从战国的屈原、宋玉到唐代的李白、刘禹锡、元镇、薛涛、李贺、李商隐,再到宋代的陆游、范成大及明清的黄辉、张问陶,无数文人墨客为神女倾倒,赞颂神女的诗文自古未绝,不计其数。

远望神女峰,云气氤氲,朦胧中透着清逸,一位神女衣带飘飘,似有飞动之台,令游人产生无尽遐想。“神女应无恙,当惊世界殊”,如今的巴蜀之地已非几千年前的模样,勤劳的巴蜀人民在这里创造出无数的现代神话,神女有知,也会惊叹不已吧?

当然广博的巴蜀大地神话并不止这些,还有如《山海经》中所记载的“巴蛇食象”演绎出“人心不足蛇吞象”的成语,擅长养生、活了800岁的道教神仙彭祖,把守灌江口的玉帝外甥二郎神杨戬,掌管士人功名禄位的文昌帝君,以白虎为图腾的巴人首领廪君和盐水女神的故事,等等。走入巴蜀大地,便走入了一个多彩的神仙境界。

“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”当曙光照彻巴蜀大地,我们沉浸于巴山蜀水的秀美风景和奇幻神话之间,看朝云暮雨,听杜鹃声声,忽然发现,原来所谓神祇离我们如此之近,那些远古的人或神都已物化,一山一树、一草一木都将成为中华文明不灭的图腾,深印于每一个人的记忆深处。