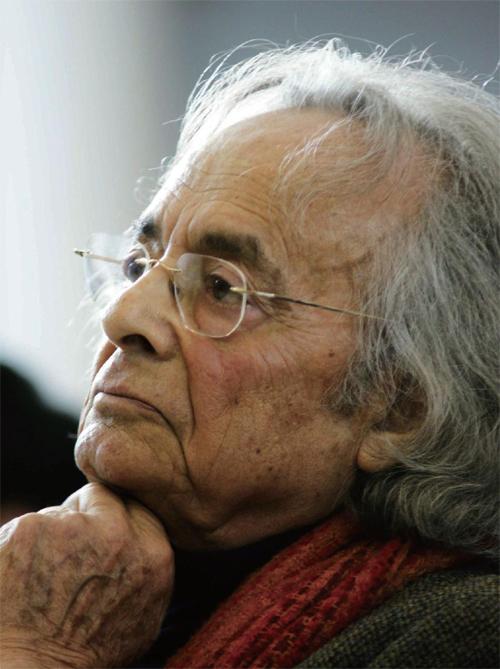

阿多尼斯,苦难中寻找绽放方式

紫二

在你我的目光之间

当我的目光溺毙在你的目光里,

我瞥见那最深的黎明

我看见那远古的时代;

我领悟了我没有领会的事物

并感到宇宙正在你的目光

和空无之间流动。

——阿多尼斯《最初的诗》

阿多尼斯或許是在西方获得最多奖项的东方人。他曾被萨义德称为“当今最大胆、最引人瞩目的阿拉伯诗人”。

逃离贫困和束缚

1930年,阿多尼斯出生在叙利亚的一个海滨村庄。在那里,隔绝、封闭和贫穷几乎按灭了所有人的希望。当时他的名字还是阿里·艾哈迈德·赛义德·伊斯伯尔。从有记忆开始,阿多尼斯就在田野里干活,帮助父亲摘果子、种地……仅有的教育也来自父亲,地点在田边的一棵树下,辩论的对象是山间的风和石头。这种对贫穷的刻骨体会后来也被他写到诗里。

1944年,叙利亚宣布独立,舒克里·库阿特利当选总统。为了全面了解叙利亚各个地区的民生民情,库阿特利总统开始全国巡查,阿多尼斯的家乡也被列在其中。

听说总统要来,阿多尼斯想要写一首诗读给他听。父亲知道后,觉得小孩子见总统是不可能的事。但当库阿特利总统真的来到村子后,阿多尼斯带着他的诗一路追赶着总统的行踪,一直追到了市政厅。一位市政官员看了他的诗后,便给负责人打去电话,说:“有个农村孩子写了一首不错的诗,他想读给总统先生听。”结果,总统同意了,阿多尼斯就在广场上对着麦克风朗诵,总统听了很惊讶,问他有什么需要帮助的。阿多尼斯回答说:“我们村里没有学校,我想上学。”库阿特利总统当即允诺资助他读书。

后来,阿多尼斯进入大学攻读哲学,毕业后在叙利亚军队服役。1955 年,服兵役期间,因为加入左翼政党,阿多尼斯被捕入狱。那时的阿多尼斯委顿、消沉,像一只笼中困兽。出狱之后,阿多尼斯只身前往黎巴嫩。

感受作为人的价值

黎巴嫩的首都贝鲁特是阿拉伯世界的文化中心,阿多尼斯在这里得到了极大的文化滋养。他与朋友们一起创办刊物《诗歌》和《立场》,翻译T.S. 艾略特、庞德和各国现代诗人的代表作品。阿多尼斯花了大量时间在图书馆阅读。1964 年,他出版了《阿拉伯诗歌选》。在书中他挑选了心目中有价值的诗歌,而这些诗歌或诗人往往遭到主流文学的忽略或贬低。

诗选出版后,阿多尼斯名声大噪,黎巴嫩大学向他伸出了橄榄枝,邀请他担任文学教授。此间,他的观点让一些学者大为不悦,他们联名上书校方,说他未获博士学位,如何能担任大学教授?校长迫于压力,只好与他商量,希望他攻读博士学位,以免再有非议。为此,阿多尼斯请了一年的长假,埋头撰写博士论文。

这恰好给了阿多尼斯深入研究的机会。1973 年,阿多尼斯获贝鲁特圣约瑟大学的博士学位,博士论文《稳定与变化》分四卷出版。

虽然离家多年,阿多尼斯却只用阿拉伯语创作诗歌,因为“只有通过阿拉伯语我才能够感受到我的存在,感受到我作为人的价值。”如今,在他的荣誉清单上,有一长串国际大奖散发光芒:布鲁塞尔文学奖、马其顿金冠诗歌奖、让·马里奥外国文学奖、卡佛文学奖……自2005 年起,他连续四年获得诺贝尔文学奖提名。

与中国的不解情缘

1980年代,阿多尼斯作为黎巴嫩作家代表团成员第一次来中国。在北京,他觉得颐和园没有变化,依然古老而坚固;在上海,他觉得这里像是纽约的某处郊区,狭窄的道路中人们行色匆匆。2009年当阿多尼斯再次到访上海,简直无法相信自己的眼睛,上海已经是一座和纽约并驾齐驱,甚至在某些方面开始超越纽约的城市。这种巨变令他惊讶、感慨。于是,创造奇迹的中国人,成为他诗歌想象的一部分。访问结束后,阿多尼斯写下了一首气势磅礴的长诗《上海》。

“在西方国家,一提到中国,人们更多地集中在中国的经济、金融等话题,对中国艺术、诗歌以及中国人民对艺术和诗歌的热爱关注较少。在我看来,中国是一个随时随地迸发诗意的国度,是真正的诗歌大国。”阿多尼斯说。

2018年秋天,阿多尼斯受鲁迅文学院之邀,到中国参加文学活动,并走访了北京、上海、四川、广东、安徽等地。当时正值桂花盛开,桂花娇美的身姿和典雅的幽香令阿多尼斯沉醉,随即写出了这部由50 首诗歌组成的中国题材长诗《桂花》。在广州,他还种下了一棵以“阿多尼斯”命名的桂花树。他说:“这棵桂花树,让属于我的一部分留在了这里,也让我和中国建立了更为亲密的联系。”

诗歌和行走构成了阿多尼斯生活的基本形态。在他看来,优秀的诗歌不是提供具体生活的样式和答案,而是呈现内心的一种探寻;有价值的诗歌,是让人阅读之后能感受到某种疑虑或获得对事物认识的一种超越。