经皮经肝胆管疾病射频消融的基本技术和规范操作

但汉雷,丁雷,田伏洲

【提要】 经皮经肝胆管腔内射频消融(PTC/EBRFA)是胆管疾病介入治疗的新技术之一,在胆道肿瘤治疗、恶性梗阻疏通、胆道狭窄和出血控制等方面显示出良好的应用前景。本文系统总结回顾了胆管腔内射频消融的临床经验和相关文献,探讨了病例选择、术前治疗规划、消融电极植入路径、术中监控、围手术期管理、疗效评价和常见并发症处理等基本技术和临床操作要点,介绍了术前三维重建CT(3D+CT)多模态影像精准的穿刺路径选择和治疗规划、改良赛丁格(Seldinger)细针PTC胆道穿刺、引导鞘管植入以及消融术中实时监控等技术规程。

胆管良恶性疾病及其所致胆管狭窄/梗阻、出血等情况(特别是肝门部胆管癌性狭窄/梗阻)采取传统的开放手术常常创伤大、风险高,甚至难以实施[1]。随着介入微创技术的进步,经皮经肝胆管穿刺引流(percutaneous transhepatic cholangio/ biliary drainage, PTC/BD)和经内镜逆行胆管引流(endoscopic retrograde cholangio-pancreatography, /endoscopic naso-biliary drainage, ERCP/ENBD)在手术创伤、并发症风险、引流效果等方面明显优于传统开腹手术引流,因而受到多数专家共识和诊疗指南推荐[2-4]。然而,现有的介入微创手术,包括单纯PTCD、ENBD和胆道内支架置入(biliary stenting, BS/ self-expandable metal stents, SEMS)、胆管腔内扩张(biliary endoprosthesis,BEP)等,由于没有对原发肿瘤病变实施针对性治疗,其有效引流时间较短,出血风险大,很容易再次堵塞[5-6]。

有报道胆管恶性梗阻微创引流联合体外放疗、经胆管灌注化疗、射频消融和放射性粒子内支架置入等方法,可以明显延长梗阻通畅时间,显著提高生存质量,延长生存时间[7-8]。但因胆管特别是肝门部胆管周围解剖结构的复杂性和介入手术的高风险性、胆管癌细胞容易沿着胆管浸润和种植转移的生物学特性等,上述新技术新方法仅仅在个别医院开展,并发症较多,手术相关死亡率高,如何进一步提高其安全性和有效性成为临床难题[9-10]。

随着射频消融技术的不断普及,特别是对于部分肝脏、肺及乳腺、甲状腺等微小实体肿瘤可以达到微创根治效果,同时,经内窥镜实施腔内射频消融也在逐渐推广[11-12]。2011年Steel等[13]报道十二指肠镜下导管电极实施胆管腔内射频消融(ERCP-endobiliary radiofrequency ablation, ERCP-EBRFA),联合胆管支架植入治疗恶性梗阻性黄疸,术后未发生严重并发症,支架早期和晚期堵塞率均很低。2013年Mizandari等[14]对39例胆道恶性梗阻实施经皮经肝穿刺胆管腔内射频消融(percutaneous transhepatic cholangio/endobiliary radiofrequency ablation, PTC-EBRFA),在消融后即刻进行胆管支架植入术,术后患者中位生存时间89.5 d,支架通畅中位时间84.5 d,未发生明显并发症。2019年但汉雷等[15]报道多模态影像精准引导下经皮经肝胆管腔内射频消融,及时疏通肝门部胆管恶性梗阻,同时快速降低肿瘤负荷,控制原发病变进展,减缓了癌细胞种植扩散,显著延长了引流通畅时间,同时也避免了球囊扩张所致胆道损伤和大出血风险,未发生明显出血、胆漏等并发症。基于多模态影像精准引导的PTC-EBRFA将成为胆管恶性狭窄/梗阻比较安全有效的介入治疗新技术,系统总结回顾如下。

1 基本技术与操作流程

1.1 设备和器材

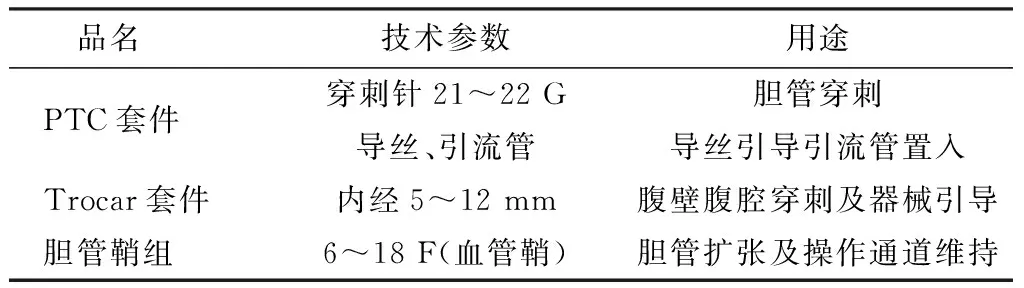

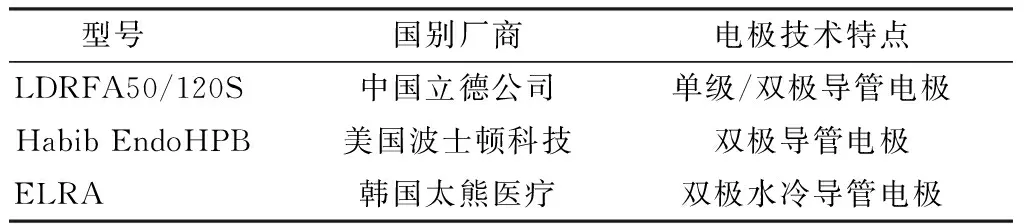

包括定位监测、穿刺置管和射频消融设备三大类[15-16]。定位监测设备主要是术中彩超,必要时术中DR或CT/MRI等。穿刺置管设备器材包括PTC穿刺套件、胆道引流管和穿刺鞘管,如需术中胆道镜则需备5~10 mm腹腔镜穿刺鞘管或专用胆道穿刺扩张鞘管(可用6~18 F血管鞘组),经皮胆管穿刺鞘管组件技术参数见表1。射频消融仪及消融电极根据需要选择直接穿刺电极或导管电极(以水冷式温控电极为宜,可避免高温损坏穿刺鞘管或胆道镜,特别是防止高温碳化和胆道穿孔以及大血管损伤和出血),EBRFA主要设备见表2。术前注意校验电极最大消融范围、主机参数设置和实际控制效果。

表1 经皮胆管穿刺鞘管组件技术参数与应用

表2 EBRFA主要设备及其技术特点

1.2 病例选择与禁忌症

目前临床实施PTC-EBRFA治疗的主要是肝门部胆管癌和远端胆管癌的胆管狭窄/梗阻病例[16]。患者经临床和彩超、CT/MRI及血液肿瘤标志物等检查确诊为原发性胆管癌或转移癌,不宜实施根治性切除,或者行PTCD、ENBD和胆道内支架置入(BS、SEMS)、胆管腔内扩张(BEP)等治疗后再次堵塞者[7-10,13-16]。患者肝肾心肺功能和出凝血功能无严重异常,全身状况评分KPS 70分以上,预期生存3月以上(预期生存在3月以内多数规范指南建议采取姑息性支持治疗)[17]。

1.3 术前路径规划

术前超声、CT或MRI多模态影像综合定位,通过三维可视化影像[如三维重建CT(three-dimensional reconstruction computer tomography, 3D+CT)]制定精准的介入穿刺路径(图1)和消融治疗计划[15,18-20]。EBRFA主要路径及其优缺点见表3。要求精确全面显示原发病变及周围淋巴结情况,显示胆管与门静脉、左右肝动脉、下腔静脉以及胆囊、胃、十二指肠、胰腺等重要解剖结构及其相互关系,特别是显示肿瘤三维形态和迷你胆管等重要解剖变异,寻找无血管的安全穿刺路径,确保穿刺置管路径与目标胆管长轴夹角适当(30度左右为宜),以便于导丝、导管和消融电极的置入。

表3 胆管腔内射频消融(EBRFA)主要路径及其优缺点[21-25]

图1 PTC安全穿刺区域与路径规划 ①肝胆管右后支路径;②右肝胆管前支靠前外侧边缘路径;③右肝胆管前支靠前上边缘路径;④左肝胆管内支路径;⑤左肝胆管外支路径。箭头方向代表穿刺进针方向及其与目标胆管长轴夹角维持在30度左右。穿刺置管路径避开肝动脉、肝静脉血管分支并远离病变部位3~5 cm

1.4 经皮经肝胆管穿刺与消融电极置入

术中通过超声实时显像结合彩色多普勒等模式,精确引导PTC细针穿刺扩张的目标肝管(根据病变及介入路径确定)。PTC穿刺抽出胆汁后,按改良赛丁格(Seldinger)法置入导丝,逐渐扩张穿刺通道,沿导丝置入引导鞘管[26-27];退出导丝,沿同轴引导鞘管置入射频消融电极,彩超定位显示;或者通过同轴鞘管,置入胆道镜,在胆道镜直视下置入消融导管。根据术前规划和彩超引导,经引导鞘管置入射频消融针或消融导管,通过梗阻段胆管并实施胆管腔内射频消融(图2)。

图2 经引导鞘管的经皮经肝胆道腔内射频消融(PTCEBRFA)操作过程 A:PTC穿刺成功并植入引导鞘管(guiding sheath)后,沿引导鞘管植入消融电极,使电极消融尖端超出鞘管,边消融边退管;B:消融完成后,鞘管沿消融针推进到病变远端;C:退出消融针,再沿鞘管植入导丝后退出鞘管保留导丝,沿导丝植入胆道支架及引流管,最后退出导丝,完成消融及置管操作;D:超声实时监测PTC穿刺针从远端胆管通过病变到达近端胆管;E:消融过程中,可见病变局部逐渐增强的消融回声;F:消融完成后植入的内支架及引流管

1.5 消融参数设置与术中监控

根据不同设备和电极要求(表4),设置消融参数[28-29]。消融过程中彩超监测可见梗阻病变典型回声和射频消融特征性回声逐渐增强改变。消融完成后将工作鞘管沿消融针置入至病变近端肝管,然后退出消融针,置入引导导丝及自膨胀支架和外引流管,冲洗胆管至无血性引流液。再次观察比较消融前后病变回声变化、胆管支架和引流管位置以及引流通畅情况。

表4 经皮经肝胆道腔内射频消融(PTC/EBRFA)参数设置研究[17-18]

2 术后监护与并发症处理

根据目前文献报道和笔者临床实践,按现有技术规范操作,PTC/EBRFA 与ERCP-RFA比较,PTC/EBRFA操作更简单、安全,手术时间短,并发症少而轻,但PTC-EBRFA术后常规要求监测生命体征,密切观察胆管引流情况,复查肝肾功能(血清胆红素、转氨酶、转肽酶),注意营养支持治疗和抗感染治疗,及时处理寒战高热、胆漏、胆道和穿刺针道出血等情况。PTC/EBRFA术后1~2周实施X线胆管造影或彩超复查,了解胆管引流通畅情况,术后1~3月复查腹部CT和肿瘤标志物(CA199等)[30-34]。

3 疗效评价与临床应用展望

胆管病变包括炎症、结石和肿瘤等,其中胆管恶性肿瘤的临床特点不仅表现在病情不断进展恶化、梗阻性黄疸进行性加重、癌细胞浸润周围组织和沿胆管不断扩散,特别是肿瘤压迫和进犯胆管周围血管和神经,引起疼痛、门静脉高压性腹水、营养障碍等一系列临床改变,并最终死于梗阻性黄疸和肝肾胃肠等多脏器功能衰竭。2015年美国肝胆胰学会肝门部胆管癌专家共识声明,将术前胆管引流适应症进行了扩展,包括患者出现黄疸且需要术前进行抗肿瘤治疗、胆管炎、胆红素升高引起的营养不良、肝肾功能不全和需要进行门静脉栓塞的术前准备等[35]。

胆道介入微创引流术创伤小,可以立即减压和解除梗阻,既是部分患者术前准备的重要治疗措施,也是不能手术根治患者姑息治疗的主要措施。对于肝门部胆管癌所致恶性梗阻,经十二指肠镜途径(ERCP)的路径较长、成功率低,胆道逆行感染和并发急性胰腺炎风险较大;选择PTC途径相对优势较多,但也同样存在出血风险大、肿瘤种植转移机率大等问题,还容易引起胆道再堵塞、原发肿瘤进展扩散等等[36]。

由于胆管周围解剖结构的复杂性,特别是肝门部胆管癌血供丰富,术前多角度、全面了解肝门部胆管病变情况及解剖变异,寻找安全穿刺路径,制定详细手术规划是确保手术安全成功的前提。鉴于超声影像具有便利性、实时性和无辐射危害、费用低廉等优点,各种规范、指南和专家共识都推荐作为肝门部胆管癌诊疗的首选影像检查方法。目前,临床上也有应用三维四维超声和超声造影对肝门部胆管癌进行术前检查评估,对于显示肝门部胆管癌及其周围组织的复杂解剖和胆管树,超声影像不如增强CT、MRI以及X线胆管造影更全面和精准[21-23]。

3D+CT影像具有精准、可视性和多维重建等优点,更便于制定精准、安全可靠的术前规划,寻找安全的介入穿刺路径。将超声影像的实时便捷性与3D+CT等多模态影像引导技术结合,精准引导下的胆管穿刺和腔内射频消融以及胆管内外引流技术的综合应用,优势互补,强强联合,能够更好地确保手术的安全成功。鉴于目前胆管癌射频消融主要适于早中期患者和术前引流准备等情况,对于晚期姑息性治疗应结合灌注化疗、外照射放疗和免疫靶向等综合措施的合理应用[40-41]。从肝脏肿瘤消融胆管副损伤防治到胆管腔内射频消融,从胆管腔内降温到胆道镜引导下腔内射频消融、经皮经肝胆管穿刺射频消融,射频消融技术在胆道疾病的应用仍在不断发展进步,目前虽已有研究采取带球囊导管电极以提高消融范围,以及研究更加精细电极以便镜下处理各种微小、残留和良性胆道病变[42-46],但仍然需着重解决术后胆管狭窄、穿孔和胆漏等问题。

我们的经验是采取精准的术前三维影像规划,选择无血管穿刺通道并改进PTC穿刺技术,应用鞘管扩张引导,减少通道胆管损伤以及逐渐分步退出引流管等措施,能够较好的避免上述严重并发症的发生。