“非遗”明珠 建湖杂技

文、图(新华社签约摄影师、北京华南虎视觉文化传媒运营人)

老师在指导学员排练(20 世纪60 年代)

20 世纪60 年代的演出

20 世纪70 年代的训练

20 世纪80 年代的训练

江苏建湖是中国杂技之乡、中国民间文化艺术之乡,建湖杂技是国家级非物质文化遗产保护项目,是中国杂技的重要组成部分。

建湖杂技源于春秋战国时期,在建湖县境内的草堰口镇汉墓群出土的陶罐拓片上,可见绘有“百戏图”的图案,其生动再现了古代艺人寻橦、走索、跳丸、吞刀、吐火等场景,有力见证了建湖杂技悠久的历史起源。

历史上的建湖杂技以县东部的庆丰镇为轴心,18个自然村庄形成了马戏“十八团”。为了能够掌握一门生存技艺,艺人们忙时种田,闲时练功,充分利用劳动工具、生活用具等,苦练顶技、手技、蹬技、走索等技艺,还辅以动物表演、武术、戏剧、硬气功等,丰富节目形式,增加技巧难度。

明末清初,“十八团”的足迹遍布中国及东南亚地区。到民国初期,建湖杂技队伍不断发展壮大,形成了高、吴、周、徐、陆、万、夏、董、廖、张十大技艺超群的家族团体。中国杂技顶碗第一人、原中国杂技家协会主席夏菊花,幼年就是在建湖杂技的夏家班拜师学艺的。

建湖杂技融刚劲粗犷与柔美隽秀于一体,寓高难技巧于轻松、精巧的动作之中,借鉴舞蹈、体操等姊妹艺术,形成了独特的杂技艺术地域风格。《对手顶碗》《双人钢丝》《滚杯》《高车踢碗》《双人花坛》等是建湖杂技的传统节目。

1954年,为了使民族杂技艺术得到更好的传承和发展,地方政府组织流散的“十八团”合并成立“建湖县杂技团”,后来相继更名为“盐城地区杂技团”“盐城市杂技团”。目前已经升格为江苏省杂技团。

江苏省杂技团新驻地

2013 年《飞翔》在第六届莫斯科国际马戏节上获铜奖

近20年来,扎根苏北水乡的建湖杂技,做到传承与保护同行,创新与发展同步,一路攀高走强,在2008年入选中国第二批国家级非物质文化遗产名录。作为南派杂技的代表,建湖杂技至今已有12代传人,经过政府部门认证在册的有国家级非物质文化遗产代表性传承人1名、省级传承人1名、市级传承人13名、县级传承人4名。建湖县也因此在2017年被中国杂技家协会授予“中国杂技之乡”的称号。

2020年7月,建湖县建成了杂技传承基地,有了全国一流的杂技培训中心,集杂技史料陈列、表演、编创、专业艺术研究于一体,杂技舞台的设计及装备在国内首屈一指。

江苏省杂技团十分注重对杂技新苗的培养,先后从河南、河北、安徽等地招收青少年学员两批共计120人,招聘杂技、魔术演员27人,还聘请高级杂技教练、专业院团导演和导师,为杂技团的高质量发展打下了坚实的人才基础。“杂技后生”们在频繁的公开演出之外,坚持做到科学又严格的训练不松懈,力求以深厚的功底让舞台上的每一个动作精彩绝伦、扣人心弦。

2013 年7 月《西游记》在纽约演出

建湖杂技荣誉展厅一角

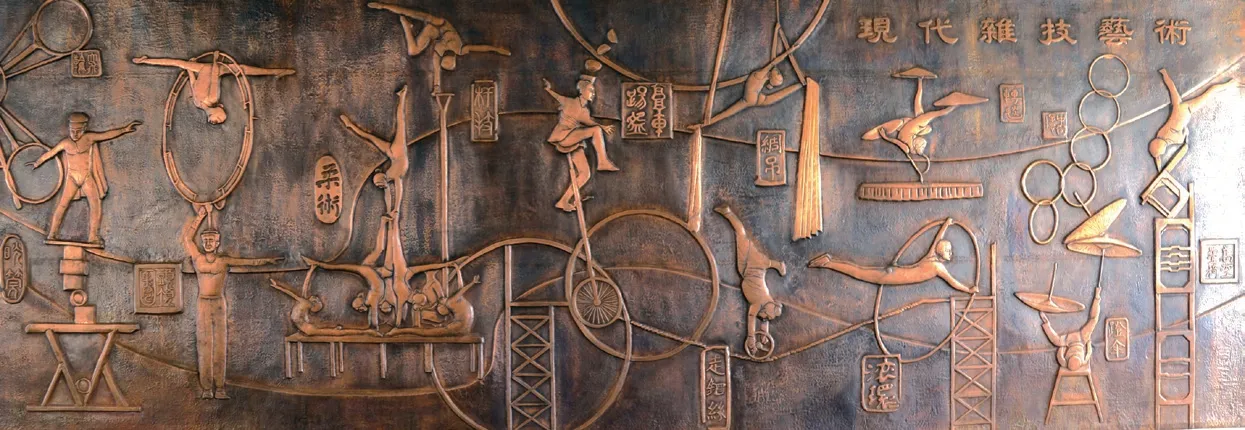

建湖杂技传承基地的铜板画

以精品力作为抓手,创作演绎优秀作品,一直是江苏省杂技团的发展方向。近年来,团里的传统节目和新创剧目均取得较好的社会效益和经济效益,为江苏杂技及中国杂技的繁荣发展贡献了力量和智慧。大型音乐杂技剧《猴·西游记》就是在这个背景下的代表作品。该剧在表现形式上实现了由“技艺文化” 向“内容文化”的完美转变,曾于2013年7月6日至29日在美国纽约林肯艺术中心商演27场,打破了2011年英国莎士比亚戏剧在此演出21场的纪录,成为一次真正意义上的杂技舞台艺术对外文化贸易。

2016年首推成功的杂技剧《小桥·流水·人家》,是江苏省杂技团继《猴·西游记》后又一项艺术成果。该剧在杂技艺术惊险新奇特点上,开创性地融入诗词歌赋、人物故事和音乐舞蹈元素,以郑和下西洋的历史故事为背景,用舞台杂技形象生动地叙述了船工与心爱女子的悲欢离合,讴歌了华夏儿女英勇拼搏、互助友爱、诚信坚贞的优良品质。该剧是建湖杂技艺术创作的高峰之作,先后参与了第18届上海国际艺术节、第5届丝绸之路国际艺术节等80多场重大演出活动,声名远播,广受专家与观众的好评。

如今的建湖杂技作为建湖县暨江苏文化的一张名片,积极推进“美丽中国”建设,弘扬中国传统文化,在国内演出之余,还经常走出国门,把既具传统特色又具时代气息的杂技表演送到世界各地,成为中国与世界各国人民友好往来的桥梁、经贸合作的纽带、文化艺术交流的使者。■