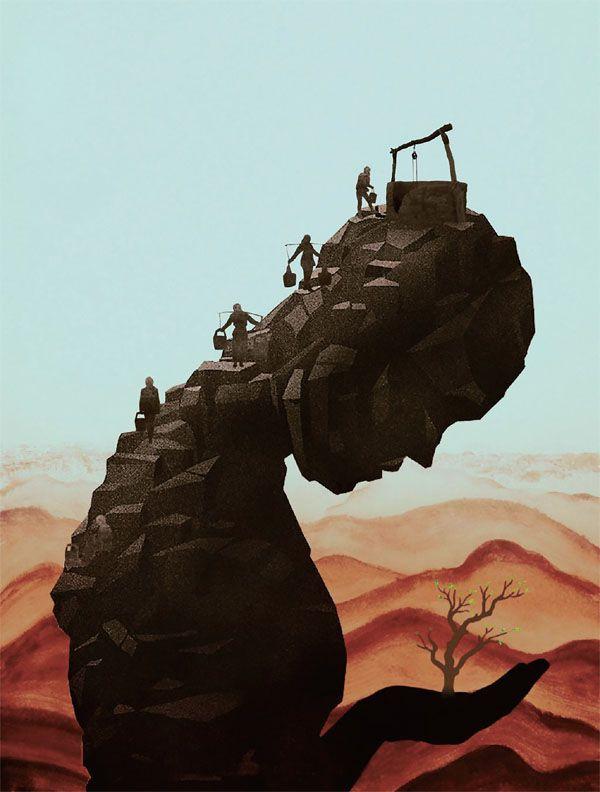

《山海情》:所愿隔山海,山海亦可平

流行的中国电视剧中,农村景象一直相对稀缺。除了《乡村爱情》系列多年来上演东北农村的轻喜剧故事外,电视剧里的农村常常不过是城市故事的背景板。

未曾想,久违的农村景象的大众呈现,由一部主旋律题材作品完成。近日完结的《山海情》,如同剧中台词“两头扎根”,将故事和人物立在了西海固黄土大地的真实历史上,而编剧、导演、表演等立在了成熟的技术和艺术水准上,于是铸造了这部口碑作品。

相信真实的力量

1月12日,23集电视剧《山海情》在各大卫视黄金时段首播,爱奇艺、优酷、腾讯视频等视频网站同步上线,收获了热烈的反响,并取得了豆瓣9.4的高分评价。

这部电视剧靠什么打动人?答案是:真实。

作为“理想照耀中国——国家广电总局庆祝中国共产党成立100周年电视剧展播”剧目,该剧讲述了上世纪90年代以来,西海固的移民们在国家政策号召下、在福建对口帮扶下,硬是将飞沙走石的“干沙滩”建设成寸土寸金的“金沙滩”,通过桩桩件件融汇在生活中的扶贫故事,展现脱贫攻坚的中国智慧,向乡村振兴的新征程献礼。

“闽宁对口扶贫协作”是习近平总书记在福建工作期间亲自部署、亲自推动的重要战略决策,承载着总书记的殷切嘱托。

为了全景透视东西部对口扶贫协作帮扶的“闽宁模式”,演员们从衣食住行等方面沉浸式体验当地生活,克服语言障碍,感受剧情氛围。导演孔笙说:“拍摄过程太不容易了,这是接了我们的心、接了地气的一部戏。”

《山海情》制片人侯鸿亮介绍:“自2019年年底创作启动以来,团队就确立了坚持扎根大地,到人民中间寻找力量的宗旨。”没有水,没有电,连一棵树、一个纳凉的地方都没有。艰苦的拍摄环境,恰恰造就了《山海情》的真与实。在如此创作环境下,一个个故事仿佛是从这片黄土地上长出来的:剧中的地窝子、土坯房、满天黄沙等细节高度还原了当时的状况。演员和故事原型生活在一起,他们有年代感的衣着、灰头土脸的装扮,没有使用任何滤镜效果,再加上浓郁的方言、神似的举止,表演朴素自然真诚,塑造出的人物角色极为传神。

正是创作者们用一颗颗赤诚之心和对这片土地的爱完成了这部作品。《山海情》的动人之处也正在于此,它不去迎合市场的喜好,而是创造出新的审美标准,深耕于中国乡村,展现不同人物身上的闪光点。从剧中汲取的价值观和精神力量同时也激励着现实生活,有网友写道,“我有朋友在一线扶贫,看起来苍老很多,看了这部剧才意识到,扶贫干部付出了太多艰辛,我为有这样的朋友骄傲”“如果有一天我真的成为老师,希望能像《山海情》里的白老师一样好”。

小人物,大时代

作为一部现实主义题材电视剧,《山海情》并没有以“苦姿态”去表达苦日子,把所谓的套路丢在一边,把不必要的矛盾冲突摘除干净,留下的只是淡如流水的叙事。在这种平铺直叙中闪闪发光的,是每个人物身上散发的力量,细微之处都是绵长,普通背后皆为不凡。故事传递了感动,而感动就藏在每个角落之中。

辽阔的戈壁滩、漫天的沙尘暴,剧中还原了当时的西北农村风貌,让大家身临其境地感受脱贫攻坚战的艰辛。

主演黄轩饰演的脱贫带头人马得福,操心着通电、灌溉用水等问题,他足够努力,却对未来没有信心。直到国家新的扶贫政策出台,福建对口援助宁夏,并建起合作样板闽宁村,一批优秀的福建干部、技术人员为闽宁镇洒下奋斗的汗水,帮助大伙儿找到未来的发展方向。同时,村里的年轻人通过劳务输入、发展庭院经济等方式收获了自信。

“在发展过程中,传统与现代、物质文明与精神文明、寻根与断根等问题不断突显,对张嘉益饰演的马喊水等上一辈人而言,挑战和转变也在不断发生着。”孔笙表示,从西海固走出的人们没有忘记他们的初心,他们没有断根,而是把根扎在了这片更肥沃的地方,互相扶持着走上了康庄大道。

剧里,马得福困难不断、走得不易,却很坚定,他为的是早日兑现“塞上江南”的承诺。这其中的酸甜苦辣,正是基层干部真实的生活写照。“第一次近距离接触基层干部,我觉得他们非常不容易,他们是希望、是光,由衷地向他们致敬。”黄轩感慨地说。

用性格碰撞带动故事讲述,塑造鲜活形象,不经意间就能戳中观众的泪点。

作为代理村支书,马得福的父亲马喊水在村民中尚有一些话语权。作为典型的西北汉子,耿直敦厚就是他待人的方式。他能为了支持儿子的工作四处奔波、带头移民,也能为了一点私心而不欢迎水花来到移民村,可转头看到水花拖家带口的狼狈样却又心软下来。点滴的细节架起了马喊水刀子嘴豆腐心的形象。

李水花作为农村独立女性的典范,更是本剧无法忽略的存在。她与马得福之间爱而不得的情愫令人遗憾。出身贫苦被动辍学,转而被父亲物化为交换品而嫁给邻村的安永富,悲惨的命运一直伴随着她。生了孩子后她依然穷困,然而在这样拮据的状态下,她的丈夫又意外瘫痪。李水花一人撑起了接近残破的家。

此外,太多涌入鏡头内的角色值得观众记住,那些活出了自己生命色彩的人物在剧中同样放着光芒。

比如白校长为了村里孩子的教育问题奉献了青春,从支援西部建设到留下传道授业,成了最无私的园丁;白校长的女儿白麦苗,响应了脱贫号召远赴福建务工,虽不舍与马得宝分离,但还是踏上了他乡之路;帮扶村民的农业教授凌一农,为了种植经济作物带领大家伙走出贫困,自掏腰包收割蘑菇也要把种植之路进行下去……

那一代人身上的情怀,通过隐忍的表达方式传递出来,关于亲情、友情与爱情,不同的情感带来不同的变化,投射在各个角色之上,直击观众内心。

不少观众表示,《山海情》把他们看哭了。其实,这部剧没有刻意煽情,只是看到村民脸朝黄土背朝天的辛劳,看到坚强的女子用板车拉着瘫痪的丈夫和年幼的孩子走在风沙里,看到朴实的校长想方设法劝住出走打工的孩子,他们对“小人物”产生了共情,对“大时代”也就有了理解。

所愿隔山海,山海亦可平

作为一部主旋律电视剧,《山海情》的大部分人物塑造充满了正能量,但故事始终把高尚品德放置在了尊重人性的基础上去刻画。所谓尊重人性,就是在刻画人的重情重义的同时,也正视人是有重利自私的一面。因为人有私心局限,在一些事件瞬间的人性光芒闪耀,才更显可贵与可信。

一个闭塞匮乏空间里的人性展现,可能是朴实的、善良的,也可能是扭曲的、丑陋的,它们都因适应所在环境而来。当这个环境突然和外部世界相遇、相撞,要被强行改变,里面包裹着的一切,随之的摇晃、碰撞也会很激烈。

不管是开篇的吊庄移民,还是收官的整村搬迁,都是将人性的复杂融合呈现。例如整村搬迁,对于安土重迁的中国百姓尤其是农村老人,是难以接受的。他们的祖祖辈辈扎根在这里,祖先的坟墓也在这里,这里就是全部世界。在这里出生,也将在这里死去,才合乎常理。

而各家的青年人对外面的世界明显流露更多向往,却也出于亲情没有激烈反抗。结果,医疗、教育等资源的匮乏,着实地击中了老一辈人的痛点,尤其是怕耽误子女一代的前程,所以最终迁村顺利进行,是自身利益的考量,也是无私情感的挂牵。

情感抒发在全剧丰沛但节制,多种感情着墨不多却在关键时刻画龙点睛。爱情线冷暖自知,马得福和李水花无疾而终的爱情在水花逃跑时的眼泪和马得福递过去皱皱巴巴的钞票中进行了升华和告别,马得宝和白麦苗跌跌撞撞的爱情中有油饼和荔枝作为生动丰富又心照不宣的滋味;亲情线静水流深,老一辈对子一辈情感表现方式不同,李大有的鸡蛋和白校长的特产,是对外出打工子女殊途同归又引而不发的牵挂;子一辈对老一辈始终的体谅和迁就,是水旺去大海边绕了一圈也要回到山里,是李水花逃婚却还是返回了家。

同辈之间的友情和兄弟姊妹情也生动亲切,马得宝千里寻尕娃,电子厂里海吉女工们的互相照料,老一辈的马家人和李家人带着乡音粗口的你来我往,感情不直抒胸臆,却又处处都显露着痕迹。

在此之外,这部作品在立意上包含着更多种的情感,对家乡的热爱、对事业的执着、对百姓的责任……理想之光、情感之暖,盛放在了这部作品的每个角落,以润物无声的方式充溢在了戏剧情节之间。

《山海情》致力于在接地气的搞笑氛围中传达了一种理念:不止于物质层面,乡土社会中,人们的精神生活和思维方式也正是扶贫工作需要去改变的重点。

扶贫先扶智。剧中白老师的原型是一批又一批援宁支教的老师们,白老师为了让孩子们有学上,千方百计找家长做工作;为了让学生穿上校服、有一个干净的操场,他不惜丢掉校长的位子。从20多岁熬到50岁,白老师的努力有了结果,教育局下发通知:凡在校学生,无论年龄是否满16周岁,一律不许辍学打工。

这样的故事就发生在闽宁协作的20多年里,11批福建援宁干部接力在脱贫一线奋斗,80多批、2000多位专业技术工作者先后对当地教育、医疗等各项事业千里驰援。

2020年,寧夏最后1个贫困县西吉县脱贫,当年的“干沙滩”变成了“金沙滩”。这里见证了宁夏脱贫攻坚的艰辛,也给出了中国“脱贫奇迹”的答案。

23集的《山海情》播完了,但在广阔的农村大地,一幅乡村振兴的绚丽画卷正徐徐展开。《山海情》只是万千扶贫故事的一个缩影,这部剧打动我们的地方不仅是剧中的人、剧中的事,更有它所代表的、万千散落在全国各地的、未来得及诉说的故事。希望闽宁镇这方土地上的人儿,以及千千万乡土中国的纯朴灵魂,所愿隔山海,山海亦可平。

本刊综合