诗化乡村的语图呈现

摘 要:1982年,铁凝发表成名作《哦,香雪》,该作品荣获全国短篇小说奖及首届“青年文学创作奖”,同时也获得了广泛的社会关注,曾被改编成多种艺术形式。1985年由侯豫立改编、王玉琦绘制的《哦,香雪》连环画是其出色的改编作品。连环画充分把握住了原作的诗化风格,并借助原作中隐含的绘画元素,在风景描绘与人物肖像刻画上力图还原小说的诗性特点,并在此基础上加以拓展。

关键词:铁凝;《哦,香雪》;连环画改编

《哦,香雪》是铁凝的早期作品,小说只有短短7600多字,却带给人醇和恬淡的审美体验,因而被孙犁盛赞:“这篇小说,从头到尾都是诗,它是一泻千里的,始终一致的。 这是一首纯净的诗,即是清泉。它所经过的地方,也都是纯净的境界。”[1]这篇小说不但让当时年轻的铁凝在文学领域崭露头角,同时也受到了广泛的社会关注,作品被改编为绘画、电影等多种艺术形式。其中1985年由侯豫立改编、王玉琦绘画的《哦,香雪》连环画,图画精美,情感表达细腻,与铁凝的文字气韵相通,呈现出诗意的乡土本色与美的女性形象。本文将主要就此版连环画展开论述,探寻绘画语言对铁凝文字的诠释。

一、《哦,香雪》连环画改编情况

《哦,香雪》共有两版连环画改编作品。其中一版名为《啊,香雪》,由画家张万里编绘,发表于《富春江画报》1984年第12期。这版连环画采用黑白版画的方式,由24个画幅组成,脚本在原文基础上进行了较大的删改,香雪的人物形象设计憨态可掬,具有漫画感。《哦,香雪》更为人熟知的连环画版本则是由侯豫立改编,著名旅美画家王玉琦绘制的水粉版本。该版连环画于1985年由天津美术出版社发行,24开本,共64个画幅,均采用上图下文的形式。这部作品荣获了全国第六届美展二等奖与全国第三届连环画创作评奖绘画三等奖。

在脚本改编上,因为《哦,香雪》原文篇幅较短,情节线索清晰,改编者不需要对叙事结构进行较大调整。而铁凝的文字是具有诗性美的,并且表现出散文化的特点,因此如何保持作品的原汁原味,呈现原文语言的美感就成了改编重点。王玉琦版《哦,香雪》的文字脚本绝大部分都是节录的原文,但并未机械地照搬文字,在一些直接使用原文会显得拖沓与繁冗的地方,改编者进行了概括和精简。如靠近结尾的一段景物描写,原文写:“她站了起来,忽然感到心里很满,风也柔和了许多。她发现月亮是这样明凈,群山被月光笼罩着,像母亲庄严、神圣的胸脯;那秋风吹干的一树树核桃叶,卷起来像一树树金铃铛,她第一次听清它们在夜晚,在风的怂恿下‘豁啷啷地歌唱。”连环画中则变为:“她站起来,感到心里很满。风柔月明,群山像母亲庄严、神圣的胸脯,她好像第一次认出养育她成人的山谷。”改编者以截取的原文为基础,通过简化语句与调换语序实现了连环画脚本的“故事性强”“要有连续性”“尽量把情节展开”“心理描写要受到一定的限制”[2]的要求,同时又最大限度地保留住了铁凝的行文特色。

铁凝出身于一个艺术家庭,她自幼就由身为画家的父亲带领欣赏绘画,熟识多种绘画形式。《哦,香雪》无疑是富有画面感的。铁凝刻画的乡土自然环境兼具色彩美与布局的纵深感,她笔下不论是人还是景都浸润了温柔的暖色,每一幕都定格了极富意蕴的画面。作家文本中对绘画元素的熟稔运用无疑为连环画改编提供了良好的创作基础。不同作家的作品在转码成图像语言时,都有着最契合原作精神特质的绘画形式。如果说鲁迅冷峻的表达与黑白版画相通,周立波清新朴素的语言与线描相符,那么铁凝的有温度、有色彩的语言,也正与连环画选用的水粉绘画形式相契合。另外,创作《哦,香雪》时,绘者王玉琦刚从美院毕业,为了传神地刻画出香雪的面貌,他专程去往铁凝曾生活过的保定易县山区采风,走家串户寻找适宜的乡村少女形象素材。诚恳的态度与对绘画的追求也使得王玉琦描画的台儿沟颜色柔和醇厚,设计的人物清澈干净,最终与原著形成了意蕴上的共通。

二、乡土风景的诗意构画

《哦,香雪》故事的发生地台儿沟,在现实中的原型叫苟各庄,铁凝曾在那里有过短暂的生活。苟各庄地处河北省的深山僻壤,在当时是典型的贫困山村,但铁凝一眼望到的却不是小乡村的贫穷与落后,而是乡土旖旎的自然美景与纯美的人心。在《哦,香雪》中,她运用光影、色彩与线条描画出了一幅幅诗意的乡村画卷,体现出天人合一的美学意蕴。在这片冀中平原的黄土地上,依然深深地保留着农耕文明的印记,呈现出原始的淳美风貌。在铁凝的笔触下,风景美烘托了人性美,继而走入美的意境之中。

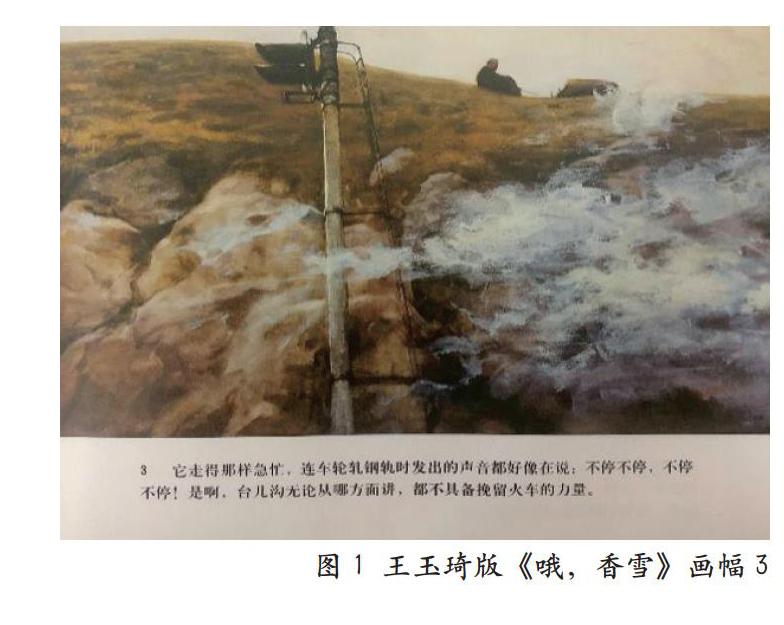

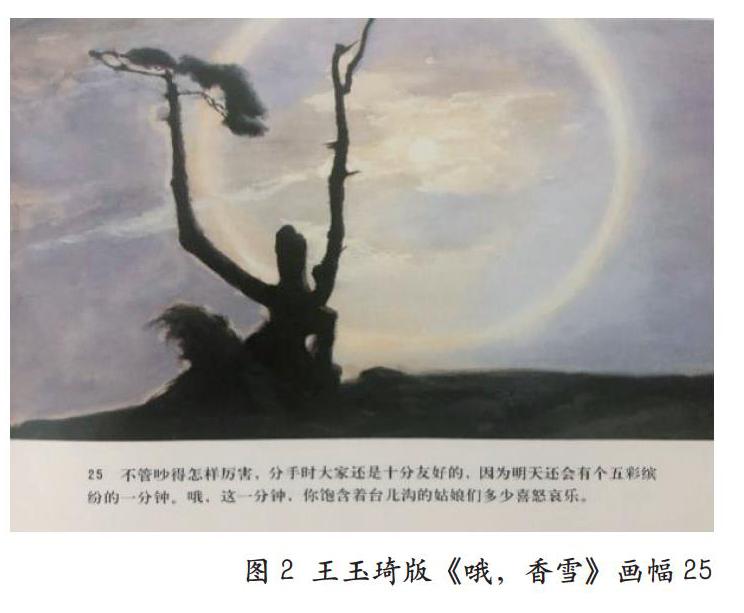

王玉琦无疑是体味到了台儿沟景色的诗意美的。著名连环画家贺友直说:“连环画的构图应该做到‘说明问题,追求意境,应该考虑‘合理、有含义、美。”[3]而王玉琦在画面构图时,采用多种视角进行观照,他的取景选择不在于写实去还原脚本,而在于构建意境与延展文字未尽的自然诗意。整部连环画少见传统的平视构图,而是呈现出如电影镜头般的特点。首先,画面运用大量的“空镜头”描摹乡土景色。画幅3(见图1),文字描述火车在台儿沟呼啸而过,不作停留,但画面中却并未出现火车,而是采用仰视的视角描画出一片被荒草覆盖的石头山坡。画中遗留的白烟暗示了火车的存在,远远的山坡顶上坐着一位老人,似是在凝视着匆忙驶过的火车,展现出开阔又荒凉的台儿沟景色。画幅25(见图2),姑娘们看过火车后打闹着归家,这一段的脚本文字总结了女孩们纯真的友情,画面则描绘出台儿沟的日出,温柔的阳光刚刚驱散朦胧的夜色,两根枯木逆迎着光线,默默凝视着乡村从古老的农耕文明走向现代文明,也见证了台儿沟姑娘的喜怒哀乐。这些画面中的“空镜头”不但展现了优美的冀中风光,同时也使叙事节奏得到缓和,这与台儿沟姑娘们悠缓、闲适的生活步调相符,也和铁凝诗化、散文化的语言形成了呼应。其次,画面构图视角选择多样,通过连续画幅形成镜头组合,从不同角度勾勒乡村的人与景。画幅8到画幅13,连环画细致地还原了台儿沟的姑娘们焦急、慌乱奔向车站的场景。在这里,画家首先运用一个中景“空镜头”,勾勒出空荡的乡村、孤独的木桩以及行走缓慢的老人,来表现女孩们行走的急切;随后截取火车车窗的一角,以近景描绘女孩们好奇与憧憬的目光;然后又将画面拉远,将庞大的火车与渺小的乡村女孩香雪形成对比;最后再次使用局部近景特写,对准火车外女孩们密密麻麻的脚。视角与构图的变换使这一组场景充满了故事性,火车的到来使台儿沟彻底鲜活起来,落后乡村的自然美景、质朴的女孩与现代的火车组合在一起,余韵回荡。

另外,王玉琦早年深受巴比松画派的影响,对风景描绘有着较高的审美把握。巴比松画派起源于19世纪早期的法国,主张直接对照自然写生,描绘真实的田园风光与人物,以求获得真实新鲜的感受和明亮的画面色调。王玉琦显然也推崇写实的景物描绘与明媚饱满的色彩运用。《哦,香雪》连环画的色调整体以暖灰调为主,色彩选择上多用赭石、紫、橙等色。画幅4、5中画家运用沉静的赭石色与丰厚的土黄色涂抹出台儿沟深秋的傍晚,画面色调昏暗却醇厚,给人和谐宁静之感。在表现明亮的外景时,画家则多用紫调。紫色是偏中性的色彩,不至于过冷也不至于过暖,不炽烈却又柔和有温度,与铁凝笔下的温润乡土景色极为适配。即使是描画幽暗的夜晚,画家也偏爱紫色调。画幅55、56,原文中这一段对夜色的描写极美:“秋风吹干的一树树核桃叶,卷起来像一树树金铃链,她第一次听清它们在夜晚,在风的怂恿下‘豁嘟啷啷地歌唱。……小溪的歌唱高昂起来了,它欢腾着向前奔跑,撞击着水中的石块,不时溅起一朵朵小小的浪花。”香雪拿着宝贝铅笔盒沿铁轨回家,这时的夜晚是温柔而博大的,每一片土地与山谷都包蕴着空灵的自然诗意。在画面中,澄澈的月光投射在山坡与石头上,亮部是轻透的浅紫,暗部是浑厚的深紫,呈现出温暖静美的意境。王玉琦对环境光、自然光的把握尤为精道,他通过光影的变化来展现时间的流变,不同时刻下的台儿沟景色也有着不同。画幅19到24,女孩们看完火车后归家,最开始的光线明亮透彻,随后开始有了黄昏的黯淡,最后太阳落山,村路逐渐有了冷意,女孩们趟着月色回到了村落。光线的变化使得画面延展了时间的维度,打破了静止的空间对绘画的束缚,使乡村景色充满了动态美。

三、乡土女性的审美化塑造

台儿沟田园牧歌式的乡村环境孕育出了一批可爱而纯真的乡村少女,尤其是香雪那双“善良、纯朴、充满美好的向往,而又无限活泼生动的眼睛”[4]给读者留下了深刻的印象。在香雪和凤娇等众多台儿沟少女身上,都散发出浓郁的人性、人情美,让读者似乎从她们未经世事的清纯与健康之美上看到作者美的理念。少女们的纯真与善良,是铁凝描绘的最多的人性品质。而当真善美作为一种内在的审美标准,进入到《哦,香雪》连环画时,则被外化到了人物形象设计上,不论是外形還是性格品质,画中的香雪都是“美”的代表。

铁凝在文中有一段对香雪的外貌描写:“那洁如水晶的眼睛告诉你,站在车窗下的这个女孩子还不知道什么叫受骗。……你望着她那洁净得仿佛一分钟前才诞生的面孔,望着她那柔软得宛若红缎子似的嘴唇,心中会升起一种美好的感情。”可见在铁凝的构想中,香雪的外表也散发着纯美的特质。连环画中,王玉琦则主要通过运用人物特写最大程度地释放出香雪的美。画幅30中(见图2)是最经典的香雪形象。画中香雪戴着水红色的头巾,手捧盛着果实的竹篾篮子,而最引人注目的当然她清秀白净的面庞。她嘴唇微红,眼睛似含着水光,脸上还泛着红晕,完美地还原了铁凝对香雪外表的描述,整张画面用最具生命力的红色调展现出女孩蓬勃的青春活力。画家与作家同样敏锐地捕捉住这一唯美的特写镜头,定格了瞬间的永恒美。作为主人公,香雪的形象相对于其他女孩也格外显眼,除开对外表的有意美化之外,画家还通过聚焦光线来突出人物。画幅7与画幅23,其他姑娘的面庞总是被隐没在暗处,似是被黄土蒙尘,而香雪则多立于光线下,面庞白皙透亮。

除此以外,光影还被画家用来传达人物情感,表现内心世界。实际上铁凝在写作时就懂得运用光影构成明暗关系,光线被她带入到了《哦,香雪》文本中,她借助光线的力量,赋予其笔下的景观和人物别样的情绪。情节进展到当香雪拿到铅笔盒时,柔和的月光烘托出她的喜悦的心境。在连环画中,王玉琦进一步放大了光影的效果。画幅54(见图3),月光集中泼洒在香雪的上半身与她身上的铅笔盒上,亮部直接选用白色,与周围环境形成巨大的明暗对比,香雪对铅笔盒的珍视也表现得一览无遗。除了表现喜悦,画家还运用阴影来暗示香雪内心的落寞。画幅35,香雪被公社中学的同学嘲弄,画面中她侧头看着地面,逆着光线看不清表情,表现出她与同学之间隔阂与难解的孤独。画幅39,香雪斜眼凝视着同桌的铅笔盒,面庞同样隐在阴影中,侧面烘托出她的渴望与自卑。不同的光影喻示着不同的心境,与人物的情感相契合,小说中对香雪细腻的心理描写在图像里表达得淋漓尽致。因此,连环画中的香雪并不是一个概念化的唯美形象,而是一个有着本真生命体验与本心善良的个体,在一定程度上也描画出了小说中的香雪的精神世界。

铁凝曾说:“我感受到绘画与文学之间的巨大差异:在作家笔下无法发生的事情,在好画家的笔下,什么都有可能发生。”[5]这虽是她的自谦,但绘画因其直观性与创造性同样具有不可忽视的能量。王玉琦在理解《哦,香雪》原著深厚底蕴的基础上进行再创造,精准把握住了铁凝作品的诗化与唯美化倾向,做到了原著与图像的相得益彰。尽管连环画时代已经远去,但其作为“逝去的美”依旧绚烂。借用铁凝的话:“那些优秀的插图和小人书永远会有它们独立的艺术价值,它们不是机器的制造,而是出自人心的琢磨和人手的劳动,因此散发着可嗅的人间气息,也真正有作者的血肉和他塑造的形象的血肉饱满的混合。”[6]

参考文献:

[1]孙犁.谈铁凝的新作《哦,香雪》[J].青年文学,1982(2).

[2]汤洵,朱丽云,马立.连环画文学概论[M].北京:人民美术出版社,1988:55.

[3]贺友直.连环画的构思、构图 [J].美术,1982(6):16.

[4]王蒙.香雪的善良的眼睛———读铁凝的小说[J].文艺报,1985(6).

[5] 铁凝.遥远的完美[M].南宁:广西美术出版社,2002:195.

[6]铁凝.为什么要把时光留住[M].北京:人民日报出版社,2018.

作者简介:李妍彦,湖南师范大学文学院硕士研究生,研究方向为中国现当代文学。