广州地区适合雨水花园应用的植物综合评价

曾凤 邢景景 谭广文

(广州普邦园林股份有限公司 广东广州 510600)

近年来,中国城镇化持续加剧,城市雨洪管理问题突出,仅靠传统城市排水体系难以适应发展需求。广州市因其独特的气候、水文条件以及硬质化的城市扩张,暴雨后经常出现严重内涝现象。“海绵城市”在应对水环境方面具有重要的战略意义[1]。广州为推进海绵城市建设,自2017 年正式发布《广州市海绵城市专项规划(2016—2030)》以来,大力开展海绵公园和湿地建设,效果尤为显著。雨水花园作为海绵城市的基本单元,是一个模仿自然雨水循环的微型生态系统,由蓄水区、缓冲区和边缘区构成[2-3],主要通过植物、基质综合作用来减少地表径流、控制面源污染等,具有调控雨洪、优化生态和促进水循环的特点。目前已广泛应用于城市公园、绿地、社区、广场、道路等区域,是海绵城市基础建设的重要角色。

相关研究在国外起步较早,实践性强,主要侧重于污染物滞留、基质选择、雨水花园的建造及应用等方面[4-5]。国内研究主要集中在雨水花园的起源与发展、实践案例、场地试验、模型构建等方面[6-8]。由于雨水花园植物区域性较强,国内相关研究多集中在抗旱性、耐涝性等单一生理指标上,而且缺乏地域特色。随着《广州市海绵城市专项规划》颁布实施以及各区海绵城市建设施工的推进,目前已完成海绵公园、湿地、植被缓冲带等多项基础设施建设。基于以上现状,本研究采用AHP层次分析法,对广州地区海绵型绿地进行走访调研,并结合工程养护实践开展适于雨水花园应用的植物综合评价体系,以期为广州及华南地区雨水花园植物配置和景观营建提供理论依据及实践指导。

1 材料与方法

1.1 材料

广州地处中国南部、广东省中南部,是粤港澳大湾区和泛珠江三角洲经济区的核心城市和一带一路的枢纽城市,属海洋性亚热带季风气候,全年平均气温20~22℃,水热同期,雨量充沛,平均相对湿度77%,市区年降雨量约为1 720 mm,4~6月为雨季,7~9月酷暑多台风。广州地处南方丰水区,境内河流水系发达,水域面积广阔,具有独特的岭南水乡文化特色。

1.2 方法

1.2.1 样地调查

此次调查主要选择广州海绵城市专项规划建成区的绿地,采用清华大学石晶等[9]、高银等[10]的种植设计单元法进行样方实地调研,依照随机和均匀原则设置,包括乔木样方21 个、灌木样方42 个和草本样方84 个,总共面积为7 854m2(表1)。对绿地的应用现状、植物种类与群落配置进行评价。

表1 调研的绿地情况

1.2.2 层次分析法

层次分析法(简称AHP 法),是一种系统分析与决策的综合评价方法,通过将问题层次化,形成一个多层次结构模型[11],能够将定性问题定量化处理。该方法适用于公园、绿地等园林植物景观评价,主要用于确定综合评价的权重系数[12]。

1.2.3 构建雨水花园植物评价体系的层次结构模型

充分借鉴前人研究,结合风景园林、绿化专家及养护技术人员意见确定各指标,将观赏性、生态性、环保性和经济性4项作为准则层,每项细分后再以绿化美化、景观时序性、根系发达程度等12项作为指标层(表2)。

1.2.4 评价指标权重确定及判断矩阵的一致性检验

采用二元相对比较的1-9标度法,判断各指标相对重要性,构建雨水花园植物评价体系的判断矩阵,并确定判断矩阵的一致性(表3~7),借助Excel 表格及AHP 分析软件对数据进行处理分析。计算公式如下:

表2 雨水花园植物评价体系的层次结构模型

表3 O-Ai—判断矩阵及一致性检验

表4 A1-Bi—判断矩阵及一致性检验

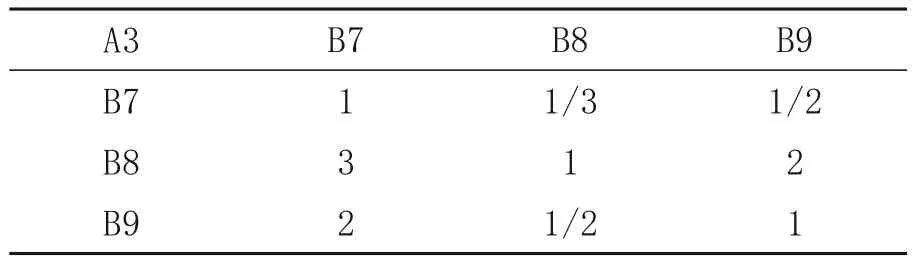

表5 A2-Bi—判断矩阵及一致性检验

2 结果与分析

2.1 广州地区海绵型绿地存在的主要问题

2.1.1 常用植物种类较少,配置应用重复率高

本文调研得到的适于海绵型绿地应用的植物共有 85 科 161 属 206 种,其中有 72 种乔木、55 种灌木和79 种草本。从植物的分科来说,以豆科、禾本科、夹竹桃科等较多。

表6 A3-Bi—判断矩阵及一致性检验

表7 A4-Bi—判断矩阵及一致性检验

应用频度在5 次以上的植物共有50 种,占调研植物总数的24%,即常用种类较少。其中草本有26 种 (占52%),灌木17 种 (34%),而乔木仅7 种(14%)。以美人蕉、鬼针草、银边山菅兰、软枝黄蝉等15 种使用最多,主要以灌木草本搭配为主,景观效果趋同。

2.1.2 植物长势不良,景观效果差,管养成本提高

调查发现,部分样地存在植物生长不良、景观效果较差、养护管理不到位等问题。一方面,由于植物选择配置存在问题,未做到依植物特性和环境条件科学配置,例如在寺右新马路交通岛的植被缓冲带种植了秋海棠、狼尾草等,枯死的香彩雀、秋海棠见图1;另一方面,未考虑雨水花园构造特性,选择普遍常用种类,在植物适应性及短时恢复能力方面欠佳,加之管理不到位,景观效果难以维持。此外,乡土植物占比较小,增加了植物适应的时间以及管养成本,也造成地域性不突出的问题。

2.2 雨水花园评价指标选择

CR值均小于0.1,通过一致性检验,表明雨水花园的评价体系模型和权重结果有效可信。从表8可知,准则层权重排序为生态特性(0.522)>环保特性(0.294)>观赏特性(0.113)>经济特性(0.071),表明雨水花园植物选择以功能性为主,其次才是观赏性。在指标层中,排名前5的依次是耐涝性 (0.293)、 污染吸附净化能力(0.158)、抗旱性(0.137)、对雨水的截流作用(0.087)和绿化美化性(0.085),表明耐涝性是广州地区雨水花园植物选择的第一要素,受广州雨热同期和多台风暴雨影响,植物要有较强的耐涝抗旱特性,同时植物的雨污净化和削减径流的能力也具有重要参考价值。

图1 缓冲带大片枯死的植物(左为香彩雀,右为秋海棠)

表8 雨水花园植物评价体系各层级权重

2.3 适于雨水花园应用的植物综合评价体系

基于调研数据,从206种植物中选取应用频度≥3 的74 种进行综合评价。邀请专业技术人员及景观设计人员按照很好(10分)、一般(5分)、较差(1 分)分别对12 个指标层逐一打分,再结合每项指标的权重值进行加权,得出每种植物的综合评价值;并将总评价值分为4个等级,一级(≥8)为雨水花园首选植物,抗性强、抗污截流作用明显,具有较强观赏价值,易成活管养便捷[13];二级(6~8)为较优种类,适应性稍差,具有一定净化截流能力,观赏性良好;三级(5~6)为一般种类,耐水湿或耐旱性较差,也可以正常生长;四级(<5)适应性较弱,对环境条件要求比较高,管养消耗较大,不作为推荐植物。将一二级综合表现较好的46 种植物推荐在广州地区雨水花园应用(表9)。

表9 广州地区遴选的适生雨水花园植物综合评价

续表9 广州地区遴选的适生雨水花园植物综合评价

续表9 广州地区遴选的适生雨水花园植物综合评价

基于本研究,提出了5种适用于华南地区雨水花园的植物配置模式(表10),植物群落配置设计示例见图2,雨水花园植物配置应用示例见图3。

3 讨论与结论

3.1 科学配置,丰富雨水花园呈现形式

雨水花园分为蓄水区、缓冲区和边缘区,蓄水区要求植物有较强耐涝、净水能力,同时要有一定耐旱性;缓冲区有一定蓄水容积,要求植物有一定耐淹性和抗旱性;边缘区植物选择则相对自由[14-16]。在边缘区种植根系发达的乔木和灌木能够有效拦截雨水,减少径流冲刷,也可阻挡部分瞬时雨带来的污染物,从而削减径流量,加快雨水下渗,形成第一道过滤屏障;将抗性强、具有净化作用的灌木和草本配置于缓冲区和蓄水区,以削减汇集雨水中的有机污染物、重金属等,并起到点缀及丰富景观的作用。

表10 广州地区雨水花园植物推荐配置模式

图2 植物群落配置设计示例(左为游憩型,右为环保型)

图3 雨水花园植物配置应用示例(左为游憩型,右为环保型)

3.2 增加大众参与度,提升雨水花园体验感

此次调研的公园和绿地均存在共性问题,即将雨水花园作为景观元素,仍以游赏为主,缺乏功能性及特色展示。建议设计阶段增加雨水花园趣味性,融入更多人们可参与的环节,让大众与雨水花园形成更多联系,从而激发对雨水花园的兴趣,实现雨水花园的科普宣传效应,让公众认可这一新型景观形式。

3.3 以乡土植物为主,遴选适生种类,营造地域特色的海绵型景观

基于文献及系统调研,采用AHP法对应用较多的74 种植物进行综合评价,其中乡土植物有22种,占比达47.83%,不仅抗性强、易成活,还可减少对外地引进的需求,降低成本,增加景观的持续稳定性。

将74 种植物分为4 级,1 级包括落羽杉、黄金榕、鸢尾等13 种植物,其中乔木、灌木和草本占比分别为38.46%、7.69%和38.46%,均具有较强适应性,雨污净化效果好,根系发达,截流能力较强,观花、观叶等景观效果佳,是雨水花园多样化景观建设的首选植物;4 级包括朱蕉、合果芋、龙船花等7 种植物,其耐涝、抗病虫害能力较弱,对环境条件要求较高,需精细化管理,费工费时,是建设雨水花园慎选植物;2~3 级植物具有不同程度的抗旱性、耐涝性,可根据雨水花园的构造分区域种植。