高中物理教科书结构不良问题分析及教学策略研究

马文睿 程琳

摘 要:在对结构不良问题相关文献进行梳理的基础上,以人教版高中物理三套必修模块教科书为例,对其中的结构不良问题的数量和分布进行统计与分析,得出结构不良问题共有220道,其中“思考与讨论”栏目中结构不良问题所占比例最高。为了有效实施结构不良问题的教学,提出几点教学策略:引入真实情境中的结构不良问题,将物理实验与结构不良问题相融合,将传统习题转化成结构不良问题。

关键词:结构不良问题;教科书;教学策略

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2021)10-0022-5

1 概念的界定及相关分析

1.1 结构不良问题的含义及特征

1.1.1 结构不良问题的含义

Reitman(1965)首次从认知心理学的角度将结构良好问题(well-structured problem)和结构不良问题(ill-structured problem)进行了区分[1]。一个问题是由问题的初始状态、问题的算子、问题的目标状态三部分组成。初始状态指的是问题中所包含的条件,算子是指解决问题所选择的方法和途径,目標状态是指问题所要得出的结论。结构良好问题是指问题的这三个部分是明确的,而结构不良问题是指在问题中这三个部分其中的一部分或者几部分是不明确的。例如,人教版高中物理教科书第十章“练习与应用”栏目中第一题:“真空中有一对平行金属板,相距6.2 cm,两板电势差为90 V。二价的氧离子由静止开始加速,从一个极板到达另一个极板时,动能是多大?”[2]该题的解题方法是不明确的,可以用动能定理或者牛顿第二定律等方法来求解,这是一道典型的算子不明确的结构不良问题。

1.1.2 结构不良问题的特征

结构良好问题其问题中的条件和解决方式是确定的,而结构不良问题正好与其相反,它的显著特征为问题结构的不确定性。乔纳森等人根据结构不良问题的种类将其特征归纳为这几点:第一,问题的条件或者数据不清晰,或者与真实的生活情境相关,而且需要借助生活情境来解决问题;第二,问题的解决方法不唯一,或者需要其他学科的知识解决问题;第三,问题的答案是多种的或者答案是开放的[3]。

需要指出,结构不良问题并不是需要以上这几种特征都满足,不同的结构不良问题其不良程度是有所不同的,可以在某一方面有结构不良的特征,也可以全部方面都具备其特征[4]。结构不良问题是科学探究的高端探究,因为它要求学生参与活动的过程要素更多,问题条件也更加开放,它需要教师、教材、学生的积极参与以及相应的教学条件,这几部分少了哪个部分都是很难很好地解决结构不良问题。

1.2 结构不良问题引入高中物理教学的价值

1.2.1 有利于培养学生的科学探究能力

科学探究能力是培养学生学科核心素养的重要因素之一,也是学生所必备的重要品格和关键能力。探究的源头是“问题”,没有“疑问”就无所谓“探究”。结构不良问题自身具有不确定性,所以学生在探究活动中没有可供参考的固定模式,因而能够激发他们的学习兴趣和探索欲望。与此相反,教材中的大部分练习题都是与教材中的例题有着相似的思考过程与解题步骤,学生只需要套用例题中的解题思路即可快速解决习题。传统教学只是局限于“教师教”与“学生学”的模式,忽视了学生的主体性以及他们对于学习的需求,从而降低了他们的学习动机。因此,物理教学中引入结构不良问题可以激起学生探究问题的积极性。

1.2.2 激发学生的创造性思维

思维是人类高层次的认知过程,生活中任何问题的解决都需要思维的参与,而创造性思维则是以独特、新颖的方式来解决问题的一种思维,也是人类进行创造性活动的关键部分,更是当今教育应该努力培养和发展的一种思维[5]。结构不良问题的空间结构具有一定的不确定性,它打破了结构良好问题的预设。在思考过程中,学生运用头脑风暴策略,从不同的角度思考问题,得到不同的答案,从而激发学生的创造性思维。

1.2.3 提高学生的问题解决能力

人的成长过程是一个不断发现问题和解决问题的过程,问题解决能力是影响一个人智力高低的重要因素之一[6]。随着教育体系的逐渐完善,越来越多的人开始将教育的中心转移到书本知识和实际生活情境相联系上来。传统的教学大多呈现的都是结构良好问题,学生只要根据解题步骤和方法,认真读题就能确定问题的答案。而实际生活中的问题要复杂得多,并不是仅仅通过简单的信息提取就可以解决的。所以,很多学生出现了“高分低能”的现象。在考试中得分很高,但是很难独自解决生活中的物理问题。由于结构不良问题具有问题定义不明确、目标定义不明确的特点,并与现实生活情境相关,教学过程中提出一些结构不良问题可以潜移默化地提高学生在课堂教学中解决问题的能力,特别是提高解决实际问题的能力[5]。

2 高中物理教科书中结构不良问题的呈现及分析

在结构不良问题相关概念界定的基础上,首先对结构不良问题及其解决的教育价值进行深刻剖析,然后以人教版普通高中教科书物理必修模块为例来分析,从结构不良的角度对三本教科书[2,7-8]的四个栏目中设置的问题进行分析,分析其特点及在教科书中的分布情况等,以便教师更深入地认识教科书,更有效地利用教科书,发挥教科书中结构不良问题对培养学生的作用。

2.1 研究范围及方案

2.1.1 研究范围

考虑到教材的结构设置情况,选择人教版高中物理三套必修教科书中的“问题”“思考与讨论”“练习与应用”“复习与提高”四个栏目中出现的问题,前言及正文部分出现的问题不在研究范围之内。

2.1.2 实施方案

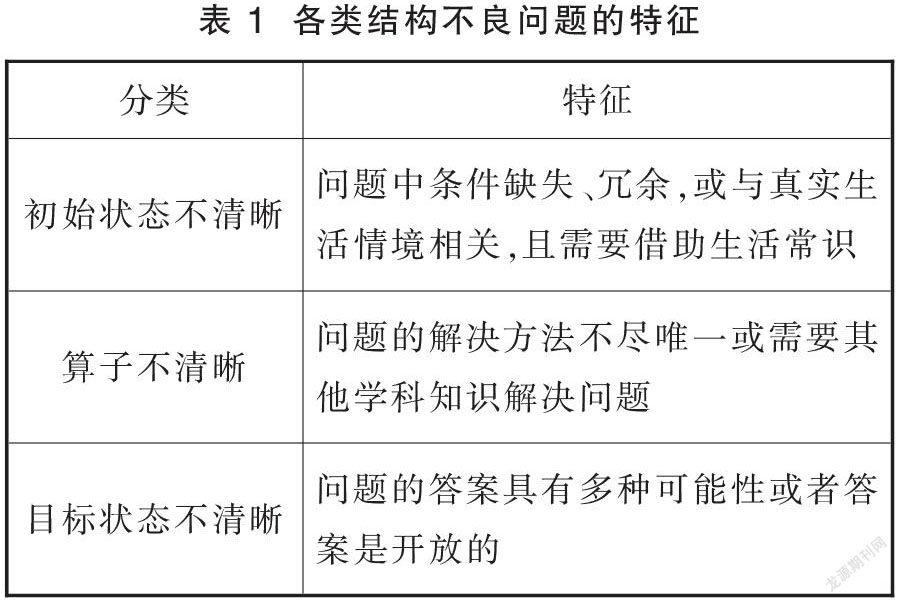

问题的结构一般总是包含四个要素:情境内容、给定条件、目标结论、解决途径。其中,情境内容和给定条件可将其归于问题结构中的初始状态部分,所以可根据问题的结构将结构不良问题分为初始状态不清晰类结构不良问题、算子不清晰类结构不良问题、目标状态不清晰类结构不良问题。每类结构不良问题的具体特征如表 1所示。

2.2 结构不良问题在教科书中的分布特点

2.2.1 结构不良问题在教科书中的总体数量特征

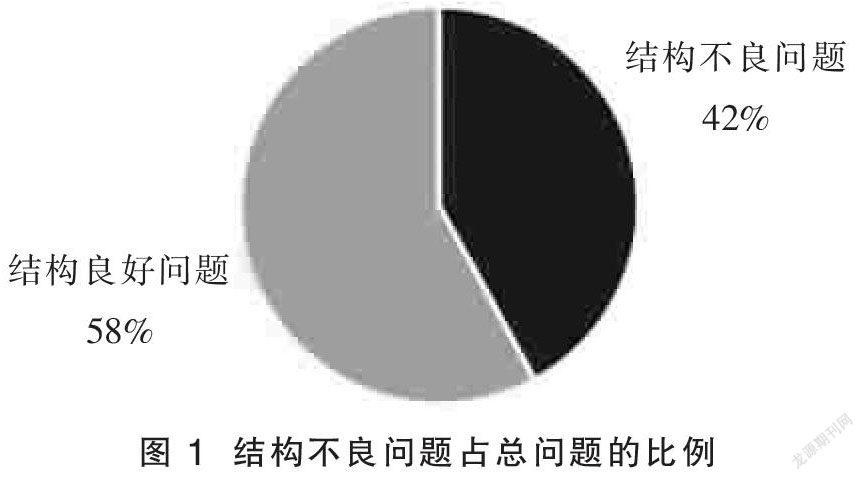

根据对结构不良问题的界定和分类,总结了这四个栏目中的结构不良问题占全部问题的比例,具体信息如图 1所示。从图中可以看出,教科书中的结构不良问题虽然没有结构良好问题所占比例多,但是也占总问题的近一半,这说明结构不良问题在教学中的地位也是不可忽视的,应当引起教育者的重视。

2.2.2 结构不良问题在教科书中的位置

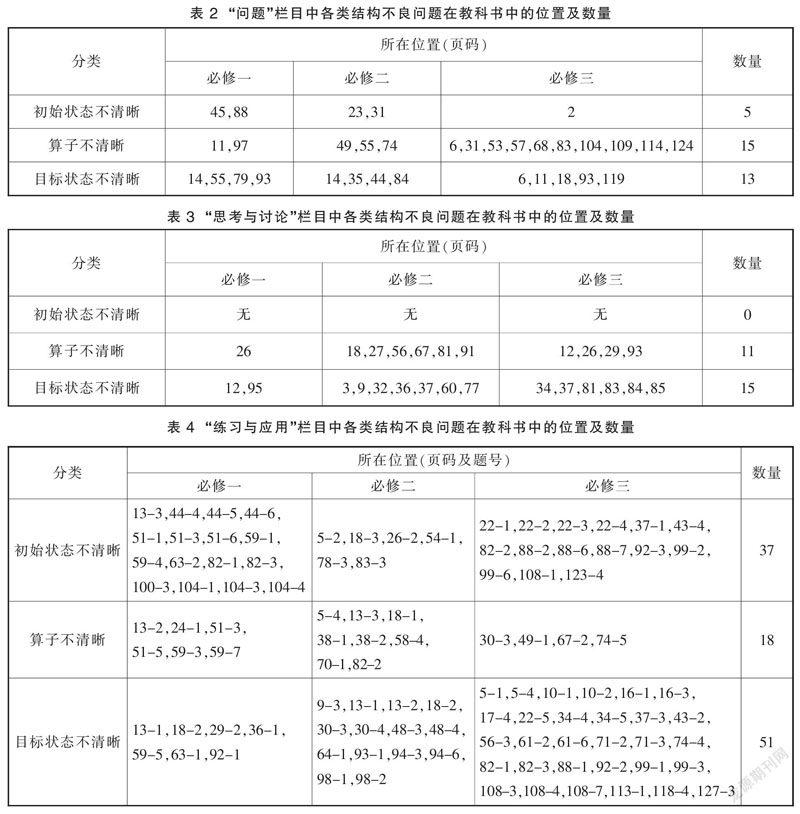

根据表1对结构不良问题的分类,将三类结构不良问题在教科书不同栏目中出现的数量和具体位置进行了总结。

(1)“问题”栏目中的结构不良问题在教科书中的位置及数量分析

对“问题”栏目中出现的各类结构不良问题的数量及具体位置进行总结,具体信息如表 2所示。从表 2可以发现,“问题”栏目中的结构不良问题多数是算子不清晰类和目标状态不清晰类结构不良问题,而初始状态不清晰类结构不良问题仅有5道。

(2)“思考与讨论”栏目中的结构不良问题在教科书中的位置及数量分析

由表3总结的信息可知,“思考与讨论”栏目中初始状态不清晰类结构不良问题在教科书中并未设置,其他两类结构不良问题则设置较多,这可能与栏目本身的特点有关。

(3)“练习与应用”栏目中的结构不良问题在教科书中的位置及数量分析

“练习与应用”栏目中的问题总数是各个栏目中问题总数最多的(表4)。从表 4可以看出,目标状态不清晰类结构不良问题即问题的答案具有多种可能性或者答案是开放的问题数量最多,说明教材比较重视对学生发散思维的培养。

(4)“复习与提高”栏目中的结构不良问题在教科书中的位置及数量分析

“复习与提高”栏目中各类结构不良问题的数量相差不多,如表 5所示。

2.2.3 结构不良问题在栏目中的设置特点

表6统计了结构不良问题在每个栏目的数量以及占相应栏目的比例,从表格中可知“练习与应用”栏目中结构不良问题数量最多,但是由于其总题数多,所以结构不良问题占该栏目中问题总数的比例并不是很高。相反,“思考与讨论”栏目中的结构不良问题比例较高,这可能与该栏目的设置特点有关。

3 高中物理课堂引入结构不良问题的教学策略

教师在教学过程中不仅要注重知识的传授,更要提高学生思考和解决问题的能力。下面从教学环节即课前导入、新课讲授、课堂练习这三个部分对课堂教学引入结构不良问题提出几点策略。

3.1 课前导入——引入真实情境中的结构不良问题

物理离不开生活,物理教学更应该与生活实际相联系,使得学生有能力应用物理知识解决实际问题。但是,在引入真实情境中的结构不良问题时,应注意不是所有情境中的结构不良问题都适合学生解決,这需要教师精心选择合适的结构不良问题作为物理教学的切入口,从而适当地穿插结构不良问题。

在导入部分教师可以合理利用教科书中的“问题”栏目,根据以上对“问题”栏目中结构不良问题比例的分析,结构不良问题的数量占该栏目问题总数的比例较高,教师可以充分利用“问题”栏目中的结构不良问题进行课堂导入。这里以人教版必修一物理教科书中第四章第五节的“问题”栏目为例:“为了尽量缩短停车时间,旅客按照站台上标注的车门位置候车。列车进站时总能准确地停靠在对应车门的位置。这是如何做到的呢?”[7]教师引导学生应用学过的牛顿运动定律来解决此题,组织学生就生活中的列车进站问题进行讨论。在学生充分讨论之后,教师给出答案。把生活素材引入物理教学,符合“从生活走向物理,从物理走向社会”的课程理念,扩大了学生的视野,激发了学生的兴趣。

3.2 新课讲授——将物理实验与结构不良问题相融合

物理学是一门以实验为基础的自然科学,物理教学更离不开实验探究。在物理教学过程中,实验是培养学生创新能力的重要途径,而探究性实验所要探究的问题往往是结构不良问题。通过课堂实验教学,发散学生思维,营造“自主、合作、探究”的学习氛围。教材是知识的载体,教师应深入把握教材中实验探究的内容,挖掘出适合学生探索的结构不良问题,组织课堂探究实验。

高中物理“探究加速度与力、质量的关系”实验是一个初始状态和算子都不明确的结构不良问题,如果教师直接告诉学生实验方案,这一知识点并不能很快地被学生理解和掌握,教师可以为学生提供实验思路和实验中所要用到的实验方法,让学生自己设计实验从而得出结论。通过在实验过程中的探索,学生不仅可以了解物理知识,还体验了研究性学习的乐趣。

3.3 课堂练习——将传统习题转化成结构不良问题

教师可以通过随堂练习进而对学生进行形成性评价,了解学生对知识的掌握程度,它是教学过程中必不可少的环节,教师可以在这一环节改编传统习题,如降低问题的初始条件,改变问题的目标状态,使问题的结构变得模糊[5]。传统习题变成了结构不良问题,如果学生不能独立解决结构较差的问题,教师可以通过澄清问题的结构,对学生加以引导。

例如,人教版高中物理第十一章“复习与提高”栏目中的第一题,“如图2,A、B间的电压U为10 V,电阻R1为1 kΩ,R2为5 Ω,R3为2 kΩ,R4为10 Ω。试估算干路中的电流I有多大。”[2]

这是一道典型的结构良好问题,学生根据串并联电路的知识点即可解答此题。因此,教师可以将此题改编为一道结构不良问题,即给学生电流表和电压表让学生自己设计,从而求出通过该电路中的电流I。

4 总 结

在处理教材中的结构不良问题时,教师首先应将教学的中心和重心还给学生。要注意问题的结构成分缺失对学生解题会造成什么影响,既要注意问题的成分缺失对学生解题造成的干扰,也要考虑到问题思维层次要求带来的难度。可以通过补充问题缺失成分、设置不同思维梯度的结构良好问题来帮助学生顺利解决。此外,教师还应结合问题所处栏目的特点适当地设计与组织教学活动,把课堂还给学生。这些问题的栏目特色均要求学生主动参与、积极配合,学生应加以重视,而不能只是看看而已。同时,在结构不良问题的解决中应着意训练辩证性思维和自我监控能力。最后,这些问题由于其结构不良特征会造成解决复杂性及思维难度的增加,教师应注意习题设置的螺旋式上升,同时增设“思考与讨论”栏目,设置跨学科问题。

参考文献:

[1]李同吉,吴庆麟.论解决结构不良问题的能力及其培养[J].华东师范大学学报(教育科学版),2006,24(01):63-68+75.

[2]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.普通高中教科书物理必修第三册[M].北京:人民教育出版社,2019.

[3]Jonassen D H. Instructional design models for well-structured and ill-structured problem-solving learning outcomes[J]. Educational Technology: Research and Development,1997,45(01):65-94.

[4]楊承印,杨宝,杨帆.“结构不良问题”:中学理科教材不应忽视的问题构造取向[J].湖南师范大学教育科学学报,2013,12(05):17-20.

[5]彭洁,郭怀中. 结构不良问题引入初中物理教学的分析与讨论[J].物理教师,2015,36(04):45-47.

[6]韦娟芳. 新课程背景下,初中化学教科书中结构不良问题及其教学启示研究[D].西安:西北大学,2016.

[7]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.普通高中教科书物理必修第一册[M].北京:人民教育出版社,2019.

[8]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.普通高中教科书物理必修第二册[M].北京:人民教育出版社,2019.

(栏目编辑 刘 荣)