公共停车场内过饱和停车诱导研究

杨晓芳,江林成

(上海理工大学管理学院,上海 200093)

0 引言

伴随着经济的飞速增长,我国汽车保有量不断增加,据公安部统计,截至2020 年9 月,全国机动车保有量达3.65亿辆,汽车保有量超300 万的城市有12 个,其中上海汽车保有量超400 万。与此同时是停车设施供应增长速度缓慢,城市汽车保有量与停车位之比远小于1∶1.3[1],供需矛盾十分突出,在城市中心地区尤为明显。“停车难”成为困扰城市交通的主要因素之一[2]。

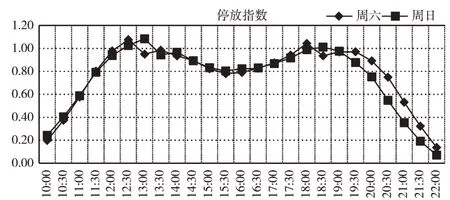

智能停车诱导系统能有效缓解停车供需之间的矛盾,但是面向大众的VMS 群体式诱导方法容易导致局部停车拥堵[3]。除此之外,商圈附近、大医院等配建的停车场在停车高峰时期容易处于超负荷运行状态,涌入停车场车辆数超过了停车场所规划的泊位数,后到的车辆随机停放在通道内,严重影响停车场正常运行。根据对上海市四大副中心之一的江湾—五角场停车情况调查,周末中午和傍晚五角场附近的停车设施难以满足停车需求。图1(彩图扫OSID 码可见,下同)为五角场某停车场周末10:00-22:00停放指数变化图,从图中可以看出,在12:00-13:00 和17:30-19:00 存在过饱和情况。

学者对停车问题研究主要是停车场选择和场内泊位选择。刘建明等[4]基于Staekelberg 多轮博弈,构建了诱导系统和用户之间的博弈模型;Lambe 等[5]通过调查分析确定了行驶距离、步行距离和停车费用等是影响停车行为的主要因素,构建了Logit 停车选择模型;Vaerden[6]将停车选择过程分为停车带选择和停车带中停车位选择两层,利用嵌套logit 模型建立双层决策模型;梁伟等[7]定量分析了购物时停车泊位选择行为,并基于个体偏好构建了多项Logit泊位优选模型;林小围等[8]运用合作博弈理论建立合作机制,利用系统内车辆之间时间和费用的相互转换达到降低系统总时间成本目的;王征等[9]利用贝叶斯网络,推理在停车者身份、停车时刻、停车时长、步行距离、停车区域、停车入位时间和道路状况制约下的停车行为,避免场内车流线冲突;Zhao 等[10]为解决智能交通系统因GPS 在某些环境下难以精确定位而无法正常运行的问题,提出一种新的基于视频自我定位方法并应用于室内停车诱导;Peter 等[11]通过问卷调查对停车者的支付意愿数据进行采集,利用多项logit 模型进行评估得出停车者对停车库设计相关属性的支付意愿;Lu 等[12]建立停车场停放指数预测模型,预测停车场内的停放情况并提出泊位分配策略,首次将停放指数预测和空间分配应用于智能停车问题研究中。

Fig.1 Changes of parking index in a parking lot from 10:00 to 22:00图1 某停车场10:00-22:00 停放指数变化

从以上综述可知,鲜有文献考虑停车场内过饱和情况下的停车问题。本文针对该问题提出虚拟泊位概念,以期解决停车场内无处可停或通道上无序停车问题。

1 过饱和停车场内泊车流程分析

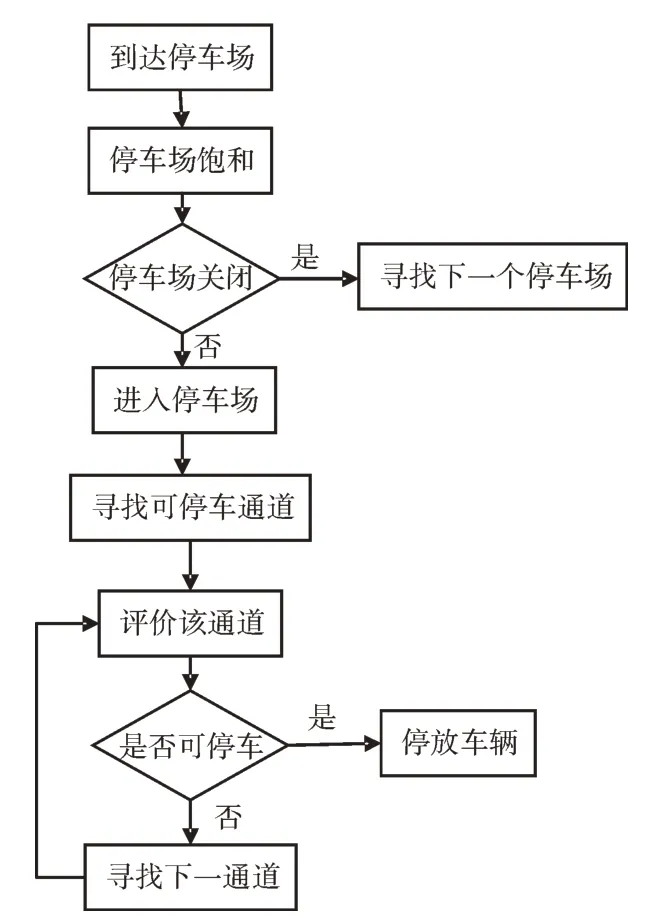

1.1 无虚拟泊位条件下的泊车过程

泊车过程是停车者在停车场内以停车为目的做出的一系列决策行为过程。季彦婕等[13]对无停车诱导条件下的泊车行为进行分析,本文参照其分析方法对有无虚拟泊位条件下的泊车行为进行分析。停车未达到饱和前,车辆进入停车场后停车者行为仅受个人因素和停车设施影响;达到饱和时,停车者的行为还受到停车场管理者影响。如图2 所示,达到饱和时,若停车场关闭,则后到车辆寻找下一个停车场停车;若停车场未关闭,停车者自主在停车场内巡泊,寻找一处可以停放车辆的位置,行驶过程中停车者会对沿路空间进行评估,若停车者判断该处可以停车时则停放车辆。随着停车搜寻时间的增加,停车者烦躁情绪会增加,从而随机停放的可能性增加,而车辆随机停放在通道上对通行能力影响较大,可能造成停车场局部拥堵。

Fig.2 Parking process without virtual berth图2 无虚拟泊位条件下泊车流程

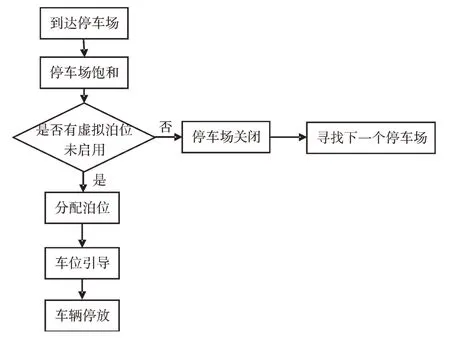

1.2 虚拟泊位条件下泊车流程

设置了虚拟泊位后,系统按照预定的虚拟泊位启用顺序为停车场内饱和后到达的车辆分配泊位,引导停车者前往,完成泊车行为。当停车场内常规泊位和虚拟泊位均没有剩余时停车场要暂时关闭,禁止车辆进入,待停车场内有泊位时再重新开放。假设停车者服从停车诱导,其停车过程如图3 所示。

Fig.3 Parking process with virtual berth图3 有虚拟泊位条件下泊车流程

1.3 两种泊车过程比较

通过对有无虚拟泊位下的停车过程对比分析可知,在设置了虚拟泊位的停车场,停车过程大大简化,系统减少了停车者在场内的巡泊时间,且为停车者分配当时对停车场运行影响最小的空间。

2 虚拟泊位

2.1 定义

虚拟泊位设想起源于共享单车电子围栏。共享单车电子围栏是利用新技术虚拟出来的一个“电子围栏”,用户必须将单车停入到“电子围栏”所规划的区域中,否则将无法归还车辆,但是此方法需要精准的GPS 定位技术。在停车场内尤其是地下停车库,GPS 难以做到精准定位,且管理者无法对停车者做出强制性要求。停车场通道上规划的泊位在停车场未饱和时不得对正常行驶的车辆产生影响,这是常规标线施画的泊位难以解决的问题,即通道上的泊位需要满足“用时方显,弃时无踪”的要求。

虚拟泊位采用投影方式施画,停车场内常规泊位规划完成之后,选择合适的通道对虚拟泊位进行规划,在所规划的停车位上方天花板处安装投影设备,投影设备开启后可在地面出现一个泊位投影供车辆停放,非使用期间保持关闭状态。虚拟泊位的优点是可灵活控制停车位的使用和关闭,在非使用状态不影响停车场正常运行,不会让停车者产生误解,使用时按需启用。需要说明的是,每个虚拟泊位上方均应有一个投影仪,且投影仪的投入使用应根据到达的车辆数决定,即多少辆车需要泊位就启动多少个虚拟泊位。为减少虚拟泊位对停车场运行效率的影响,虚拟泊位启用应按照对通道通行能力的影响大小从小到大顺序启用,在规划虚拟泊位时即规定各泊位的启用顺序。

场内交通管制可根据启用的数量判断该通道是否设置成单向通行。单条通道上虚拟泊位启用较少时可不改变通行规则,会车时由停车者按照交通法规让行,当单条通道上虚拟泊位启动数量过半甚至完全启用时,建议将该通道设置成单向通行,尤其是在该通道较长的情况下,以避免造成场内局部拥堵。

2.2 虚拟泊位分类

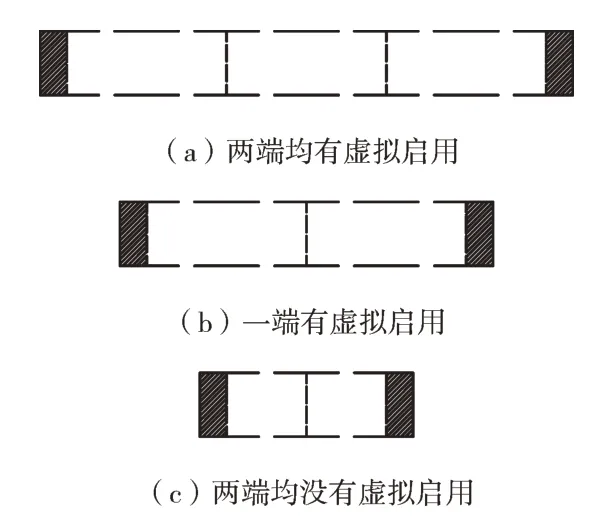

虚拟泊位设立除了考虑其对停车者影响之外,还应考虑停车之后车辆被刮蹭或碰撞的风险,因此除常规的标线外,还应增加其他警示或提前预警的标志标线。根据车辆停放后泊位两端是否有虚拟泊位启用,分3 种情况:①两端均有虚拟泊位启用;②一端有虚拟泊位启用,一端没有,即该虚拟泊位处于端侧;③两端均没有虚拟泊位启用。如图4 所示。

Fig.4 Classification setting of virtual berths图4 虚拟泊位分类设置

虚拟泊位上方的投影仪应存有3 种泊位施画方式,由诱导系统监测泊位两端虚拟泊位启用情况,选择相应的图案投影至地面,投影的泊位图案应随两端虚拟泊位启用情况的变化而变化。

2.3 虚拟泊位规划影响因素

虚拟停车位规划应尽量减少对停车场内正常运行造成的影响。由于规划在通道上,应和路内停车位一样采用平行式停放方式。为使停车场正常运行,本文对以下因素进行分析。

(1)通道宽度。虚拟停车位启用之后,通道上剩余可利用宽度应不小于车辆正常通行宽度。依据城市道路宽度设计规范,支路小型汽车专用道路或条件受限时,低限值可取2.6m,因此设置虚拟停车位的通道最小宽度为5.1m,且启用后该通道应根据启用数量对通行规则进行调整。

(2)距通道与通道中线交点的距离。为了保证车辆在通道与通道相交处正常转弯通行,虚拟停车位应设置在通道与通道中线交点一定范围以外。

(3)通道长度。通道最小长度应能满足一个车位设置,即通道长度减去通道两头所预留的距通道与通道中线交点的最小距离后应大于等于6m。

(4)通道所处位置。临近出入口的通道上设置虚拟停车位对停车场运行影响很大,甚至可能造成通道堵塞等情况,因此通道所处位置应在停车场偏僻区域。

(5)通道两侧车位规划情况。通道上能否设置虚拟泊位受到通道两侧车位影响,若两侧没有车位,则通道宽度只需大于设置虚拟泊位的通道最小宽度即可;若通道单侧有泊位,则需根据泊位的设置方式和通道宽度判断能否设置虚拟泊位,原则为虚拟泊位的启用不影响车辆正常进入通道附近的停车位。

(6)其他因素。虚拟泊位设立应避免对人行出入口、配电室出入口或其他设施造成影响。

2.4 虚拟泊位数量计算

停车场内虚拟泊位规划应在停车场建成之后进行,通道是否可以设置虚拟泊位可由泊位规划者判断。停车场内所能设置的虚拟停车位个数N 计算如下:

式中:A 为满足虚拟泊位设置条件的通道个数;Lti为第i 条通道的长度;Ls为泊位顶端与通道和通道中心线交点的距离;l 为单个泊位的长度;x 为常数,可设置虚拟泊位的通道的最小长度;x1为常数,虚拟泊位距交叉口的最小距离;x2为常数,虚拟泊位距交叉口的最大距离;⎿为向下取整。

2.5 虚拟泊位启用情况分析

停车场内所停车辆数是实时变化的,随着停车场的到达车辆数和离去车辆数的差值变化而变化,因此虚拟泊位是否启用需要根据到达车辆数和离去车辆数进行判断。

(1)到达车辆数。到达车辆数依据场外诱导系统诱导数据获取,即依据导航终点为该停车场的车辆所在位置和路况获得车辆到达停车场的时刻,对T 时刻和T+t 时刻之间到达停车场的车辆数进行统计并记为N2。

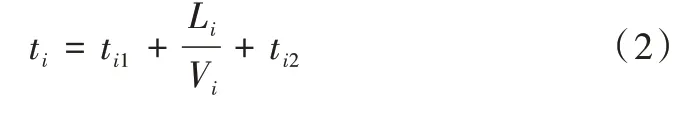

(2)有效泊位数。若车辆驶离泊位即记为离去车辆,该泊位视为有效泊位。通过对车辆离开的时刻进行计算,可得出停车场内各时间段的有效泊位数。车辆驶离泊位的时刻可根据停车者付费时刻或提交反向寻车申请时刻、停车者与所停车辆的距离等因素计算。计算过程如下:

式中:ti为停车者i将车辆驶离泊位的时刻;ti1为停车者i付费完成时刻或提交反向寻车申请的时刻;Li为停车者i距离所停车辆的距离,单位m;Vi为停车者i的步行速度,单位m/s;ti2为停车者i将车辆驶离泊位的用时。

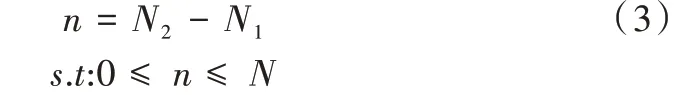

根据以上分析可得出t 时间段内停车场的车辆到达数N2和有效泊位数N1。若车辆到达数大于有效泊位数则启用虚拟泊位,虚拟泊位启用数量n 为:

如需要启用的虚拟泊位数超过停车场内所能设置虚拟泊位的最大值时,建议暂时关闭停车场入口,禁止车辆进入。

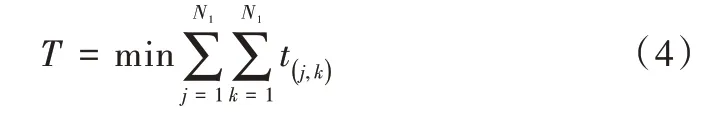

3 泊位分配模型构建

停车场内所停车辆数是实时变化的,停放指数在1 上下浮动或者略大于1。当车辆到达数小于有效泊位数时,采用常规诱导方法进行泊位分配;当车辆到达数大于有效泊位数时,对前N1辆车进行常规诱导,后n 辆车按照虚拟泊位对停车场的影响从小到大依次分配泊位。由于停车场接近饱和时可供选择的泊位数不多,因此本文以行驶时间为影响因素,以系统内总用时最短为目标构建泊位分配模型。

式中:t(j,k)为停车者j从停车场入口到有效泊位k 的行驶时间。

4 泊位分配流程

停车场接近或达到饱和时,场内有效泊位数较少,因此可以采用遍历方式对该模型求解。依据求解结果对前N1辆车进行泊位分配,后n 辆车按虚拟泊位规划时预定的启用顺序就近分配泊位,具体流程如下:①系统收到诱导申请,对前N1辆车进行泊位分配;②计算停车者j从停车场入口到泊位k 的行驶时间;③计算系统内诱导车辆的总用时,得到多种分配方案;④判断各方案是否最优,得到最优方案;⑤前N1辆车按步骤①-④的计算结果进行泊位分配,后n 辆车按虚拟泊位规划时预定的启用顺序分配泊位,以此作为t 时段内到达的N2辆车的分配方案;⑥发布诱导信息。

5 算例分析

以图5 所示的地下停车库为例,该停车场共有368 个停车位,两个入口和一个出口,通道宽为6m,可规划虚拟停车位45 个,图5 中黄色虚线所施画的泊位为虚拟泊位。

Fig.5 Layout of parking lot图5 停车场平面布置

某时段t 内该停车场有效泊位数N1为3 个,分别为k1、k2、k3,到达车辆数N2为5 个,按进场顺序记为1-5,其中停车者1 和4 从入口1 进入,停车者2、3、5 从入口2 进入停车场。通过有效泊位数和进场车辆数的差值计算可得,需启动虚拟泊位2 个,为X1和X2。先考虑停车者进场顺序,分别计算停车者1、2 和3 到达有效泊位的行驶时间,得到系统内行驶时间最短的泊位分配方案,对停车者4 和5 按照预定的虚拟泊位启动顺序分配泊位,停车场内的行驶速度按照5km/h 计算。

Table 1 Travel time of parking person J to berth K表1 停车者j 到泊位k 的行驶时间(s)

依据先到先服务和系统内总行驶时间最短为分配规则,通过计算可得前N1个停车者的泊位分配结果为停车者1 在k3泊位停车,停车者2 在k1泊位停车,停车者3 在k2泊位停车。依据虚拟泊位的启动顺序和就近分配规则,停车者4 在X2泊位停车,停车者5 在泊位X1处停车。

通过以上分析,如果没有设置虚拟泊位,停车者4 和5将会在场内花费较长时间寻找泊位,或是寻找下一个停车场停车。设置虚拟泊位后,停车场的容量由368 个泊位增加至415 个泊位,可容许停车者4 和5 在场内停车。由此可见,通过增设虚拟泊位,提升了停车场容量上限,有助于解决后到车辆停车问题,暂缓停车难。

6 结语

本文针对于过饱和停车场停车问题提出虚拟泊位概念,通过对有无虚拟泊位条件下的泊车流程分析设置虚拟泊位,使后到车辆停车过程大大简化,减少了停车者自主巡泊而产生的烦躁情绪,提升了停车体验。

通过算例分析证明,虚拟泊位的设立有效增加了停车场容量,有助于解决后到车辆的停车,缓解停车难问题。

本文所研究的是过饱和停车场内车辆停放问题,泊位分配方案的制定基于准确的到达车辆数和离去车辆数,对到达车辆数和离去车辆数的精准预测是后续研究重点。