带裂缝钢筋桁架混凝土叠合板力学性能研究*

夏立鹏,周盛光,李敬华,张黎飞,邸 博,郑 愚

(1 东莞理工学院生态环境与建筑工程学院, 东莞 523808; 2 广东华坤建设集团有限公司, 东莞 523075)

0 引言

随着装配式建筑发展目标的提出,工业集成化的生产方式在建筑业的开展越来越广阔,建筑结构中的装配式预制构件被大力推广。钢筋桁架混凝土叠合板是工程中应用较为广泛的一种楼板预制构件,具有机械化程度高、质量易控制、生产速度快、建设周期短等优点[1]。但此类构架存在叠合界面混凝土协同工作的性能[2]和拼缝的有效连接等问题[3-5],针对以上问题,业内已开展大量相关研究工作并取得一定进展,但针对叠合板开裂后的受力问题相关研究较少。

近些年随着预制工程项目的开展,较多工程施工过程中出现运输到现场后叠合板发生开裂的现象,导致了施工进度的拖延。因此为探究开裂后叠合板的工作性能,本文对已开裂叠合板在施工吊装工况下裂缝发展与完成浇筑后的正常使用荷载作用下的板底裂缝、应变、位移等指标进行观测。通过对比2块开裂与1块无裂缝叠合板跨中挠度和裂缝发展,评价已有裂缝对其工作性能的影响,同时验证1块板中开洞的叠合板是否能满足正常使用状态下的使用要求。

1 试验方案

1.1 模型尺寸

试验共选取3块板,其中2块在运输过程中因不当放置造成板体中部区域产生贯通裂缝。板编号、尺寸与配筋如表1所示,受力方向配筋位置见图1。

图1 板尺寸与桁架筋分布

试验叠合板编号与尺寸 表1

针对已经开裂的叠合板DH2820-1600-D选择1块相同尺寸的未开裂叠合板DH2820-1600进行对比,分析已有裂缝对叠合板在模拟吊装工况下和正常使用荷载作用下的受力与变形的影响。由于叠合板板中DH3220-2400-D有洞口且跨度较大,试验进行前,板体已经产生较多条裂缝导致受力相对复杂,在吊装工况下呈现双向板受力形态,选取此板主要探究洞口对叠合板开裂损伤发展的影响。

叠合板预制与现浇部分均采用C30混凝土,混凝土材料属性如表2所示。顶部与底部主要受力钢筋均为φ8,钢筋屈服强度475.3MPa,弹性模量211GPa。

混凝土材料属性 表2

1.2 裂缝分布与测点布置

对于2块已开裂的叠合板,由于运输和堆放过程中板体主要为短向受力,因此初始裂缝均为短向弯曲受力导致的沿板体长方向的裂缝。其中叠合板DH3220-2400-D的裂缝由洞口向两侧板边辐射发展,部分裂缝间已产生裂缝交叉,板体损伤较为严重,裂缝观测点L1-1,L4-2,L5-2,L5-3,L7-2,L7-3的裂缝宽度均已超过《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)[6](简称混规)正常使用极限状态的限值0.2mm,裂缝详细分布如图2所示。

试验开始前通过测量对板底裂缝分布进行记录,为监测板底裂缝在吊装后的开展程度,沿裂缝发展每隔一定间隔布置裂缝宽度测点,测点分布如图2所示。同时在板底布置应变片监测板底应变变化,测点主要分布在洞口周边开裂位置、跨中受力集中区,具体见图3。

图2 板底已有裂缝分布与裂缝测点布置

图3 板底应变测点布置

1.3 吊装试验

根据施工起吊要求,设置吊点位置如图1所示,图4为现场起吊与堆载。根据混规叠合板吊装验算要求,预制构件吊装验算时应将构件自重乘以1.5的动力系数,因此对于板厚60mm的叠合板,板自重下的荷载为1.5kN/m2,若考虑吊装动力系数1.5,板上需增加0.75kN/m2的荷载。实际加载过程中采用自重每袋0.4kN的腻子作为载重,控制均布荷载为0.768kN/m2,以此作为考虑吊装工况动力作用对已开裂叠合板的影响。试验过程如下:叠合板负重后缓缓起吊,待起吊平稳后读取板底裂缝宽度和应变数值,吊装完成后将叠合板放回原位,重新读取裂缝宽度和应变数值。

图4 现场起吊与堆载

2 吊装试验结果

2.1 裂缝宽度

叠合板DH3220-2400-D与DH2820-1600-D吊装前后的裂缝宽度变化如图5所示。负重起吊后板底裂缝宽度均有不同程度增长,部分区域裂缝宽度已经超过混规正常使用极限状态的限值0.2mm。其中叠合板DH3220-2400-D洞口边缘的测点L3-1,L3-2,L3-3,L4-2和L4-3裂缝宽度增加幅度较大,说明了板中洞口对叠合板裂缝控制的不利作用。

图5 初始与吊装下板底裂缝宽度

试验过程中对叠合板DH2820-1600板底进行观测,未发现有肉眼可见的裂缝存在,表面未开裂叠合板在吊装工况下能够保证板体的完整良好。

2.2 板底应变

吊装前所有板底初始应变均为零,为了观察一次吊装对板体的影响,吊装完成卸掉负重后的残余应变见图6。叠合板DH3220-2400-D除跨中测点5以外,其他测点经过一次吊装后均有残余应变产生,且最大残余应变值为1 000με左右。叠合板DH2820-1600-D在裂缝通过位置的测点1和测点8有明显残余应变产生,而非开裂区域的测点应变值基本无变化,说明一旦叠合板开裂或形成初始损伤,在吊装作用下会使已开裂或产生损伤的区域裂缝进一步发展,裂缝宽度增加,形成无法恢复的残余应变,使板体损伤进一步加大。通过图6(c)的叠合板DH2820-1600板底应变值,发现吊装后应变数值均有一定增长,但最大值不超过10με,可以看出吊装会造成未开裂叠合板产生少量残余应变,但相对已开裂叠合板DH3220-2400-D与DH2820-1600-D的残余应变值,基本可忽略。以上结果分析表明对完好的叠合板DH2820-1600按照设计吊点设置进行吊装,板体受力均匀且板底无损伤产生。若在板体已经产生初始裂缝的情况下,仍按照传统吊点设置,在正常吊装工况下的板体已有损伤会累积增长,产生不可恢复的变形和损伤。

图6 吊装完成后叠合板板底残余应变

3 堆载试验

3.1 试验方案

在完成吊装试验后,对3块叠合板按照设计与施工要求进行上层配筋浇筑,浇筑C30商品混凝土,强度如表2所示。现浇层厚度为70mm,其中在堆载试验前观测到叠合板DH3220-2400-D板体有二次运输产生的裂缝,裂缝方向多为横向,叠合板DH3220-2400-D与DH2820-1600-D原有裂缝与受力方向平行,根据单向板受力特点,此裂缝对截面刚度削弱较少,而叠合板DH3220-2400-D新增加横向裂缝则对板弯曲刚度有一定影响。因此在新裂缝位置增加应变测点,测点详细布置如图7所示。

图7 DH3220-2400-D板底应变跨中新增测点

按照设计功能要求的正常使用状态确定楼面荷载,取附加恒荷载2.0kN/m2,活荷载2.0kN/m2,则根据荷载基本组合可得楼板总荷载设计值Sd=1.35×2+1.2×2=5.1kN/m2,依据《混凝土结构试验方法标准》(GB/T 50152—2012)[7]表7.3.3,计算出试验时的最大加载量为6.12(1.2倍楼板总荷载设计值)~8.16kN/m2(1.6倍的楼板总荷载设计值)。现场采用0.5kN水泥袋与0.25kN的混凝土长方体配重进行堆载试验,加载共分9次,对应每级荷载分别为0.876kN/m2(DH3220-2400-D)和0.884kN/m2(DH2820-1600-D与DH2820-1600),每级荷载持荷30min后读取相应观测数据。板底位移测点如图8所示。

图8 板底位移测点

3.2 试验结果

3.2.1 板底挠度

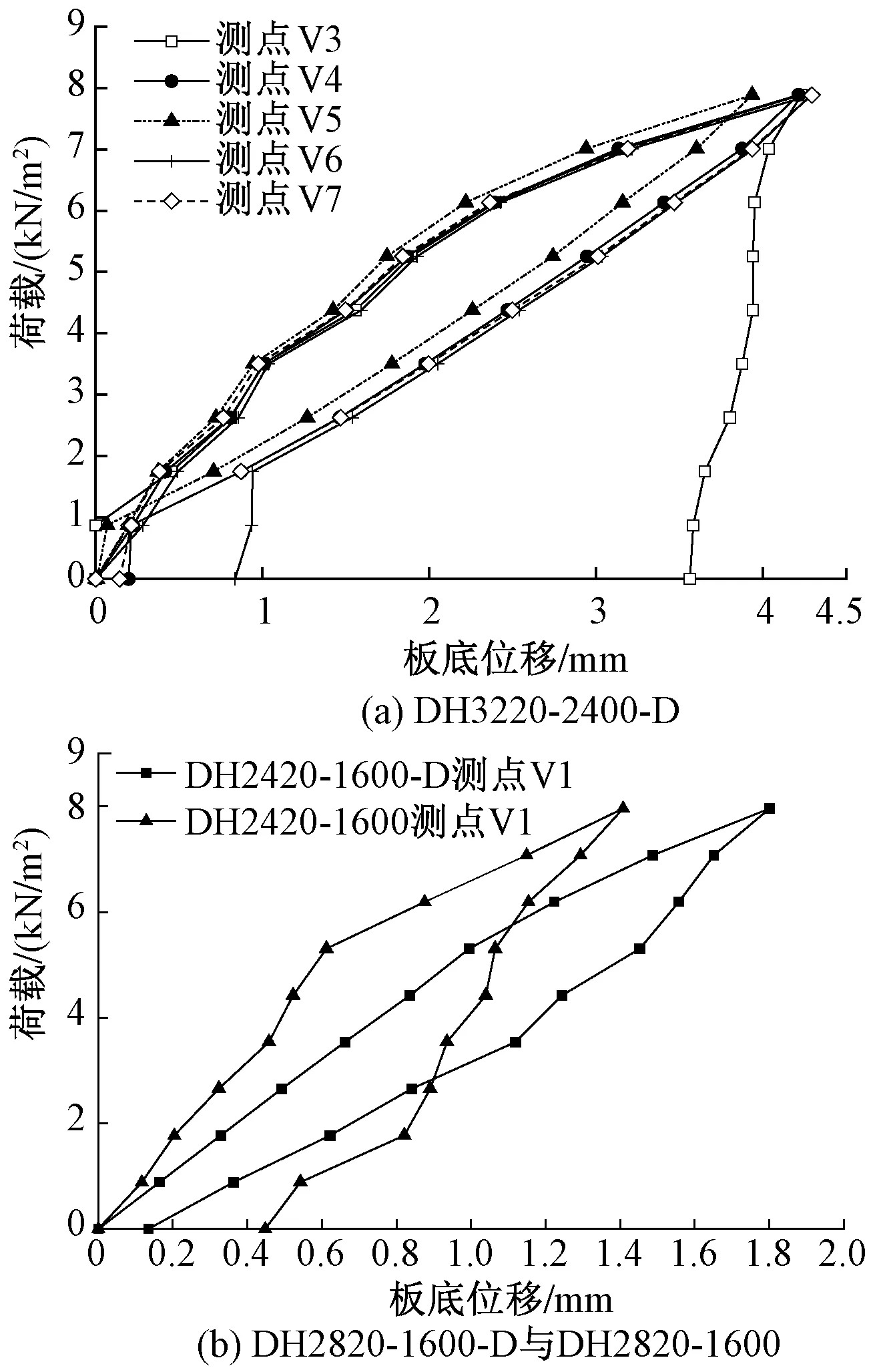

图9为3块叠合板试件的荷载-位移曲线,包括加载与卸载过程板底位移变化,3块叠合板构件均满足混规对楼盖正常使用情况下挠度小于l0/200(l0为计算跨度)的要求。其中图9(a)为叠合板DH3220-2400-D 板底测点V3~V7的荷载-位移曲线,可以发现,卸载后大部分位置板位移基本可恢复,而跨中测点V3有较大残余位移,说明板体局部受力较大区域仍会发生不可恢复变形。图9(b)为叠合板DH2820-1600-D与DH2820-1600荷载-位移曲线对比,可以发现,最大试验堆载荷载下叠合板 DH2820-1600-D 的板底位移略大于叠合板DH2820-1600,说明叠合板DH2820-1600-D的初始裂缝对其在正常使用荷载作用下板体的刚度和挠度有一定影响。卸载后2块板体均有少量残余变形,但其值小于叠合板DH3220-2400-D的变形,这主要与叠合板DH3220-2400-D的较大跨度且板中开洞的不利影响有关。

图9 叠合板试件荷载-位移曲线

3.2.2 板底应变

通过图10(a)可以看出叠合板DH3220-2400-D在堆载过程中最大应变出现在位于跨中与洞口边缘附近的测点14(位置见图7),该位置弯矩较大且洞口边缘应力集中,这与板的单向受力作用和洞口位置影响基本吻合。从图10(a)中可以看出,卸载后靠近跨中区域的测点6,7,14均有残余应变产生,测点14产生的残余应变最大,为1 387με,约为极限荷载下的1/2。图10(b)为叠合板DH2820-1600-D与DH2820-1600的荷载-应变曲线(测点位置见图3),加载过程中两个叠合板试件的板底应变均小于200με,除个别点位置超过100με,其他测点卸载后残余应变均处于较低水平。说明跨度较大且板中开洞的叠合板试件,在加载前已产生受力方向裂缝,其损伤在加载后产生累积,形成不可恢复的应变和板底位移。而叠合板DH2820-1600-D与DH2820-1600在受力方向无初始损伤产生,因此对其受弯截面基本无削弱,在正常使用荷载加载下影响较小,叠合板仍具有良好的恢复性能。传统叠合板在运输过程中的垫木设置使其沿短向受力,易形成沿板长方向的裂缝,但大多预制楼板,由几块叠合板拼接安装形成统一板体,原板长向裂缝与板间拼缝平行,对此类单向板由试验结果可知形成的初始纵向裂缝对板体实际刚度和恢复能力影响较小。

图10 叠合板试件荷载-应变曲线

3.2.3 板底裂缝

图11(图中裂缝1表示图7中测点1处的裂缝,余同)为叠合板荷载-裂缝宽度曲线,随着荷载的增加,加载中后期裂缝宽度有一定增长,叠合板DH3220-2400-D的测点4裂缝宽度较大,最终接近0.2mm,其余四个测点能够满足正常使用状态下对裂缝宽度的要求。叠合板DH2820-1600-D加载过程中未发现新的横向裂缝产生,测点位置为板原有纵向裂缝,初始裂缝宽度已经超过混规限值0.2mm的要求,裂缝宽度增加相对缓和,仅加载中后期裂缝宽度有小幅增长。

图11 叠合板试件荷载-裂缝宽度曲线

4 挠度计算

基于本次堆载试验结果,结合当前中美两国规范(混规、《水工混凝土结构设计规范》(SL 191—2008)[8](简称水工规范)、美国规范ACI 318-08[9])中抗弯刚度的计算方法,对本次试验3块叠合板在堆载荷载下的挠度进行计算,对比其预测精度。试验中3块板均为单向受力,两端为简支支撑,其挠度f计算公式如下:

(1)

式中:qk为均布荷载标准值;l0为计算跨度;B为短期弯曲刚度。

式(1)中对挠度的求解主要体现在弯曲刚度的确定。

混规对允许出现裂缝的钢筋混凝土受弯构件提出了刚度计算公式:

(2)

式中:Es为钢筋弹性模量;As为钢筋截面面积;h0为截面有效高度;ψ为裂缝间纵向受拉普通钢筋应变不均匀系数;αE=Es/Ec,Ec为混凝土弹性模量;ρ为纵向受拉钢筋配筋率;γf′为受压翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值。

水工规范提出开裂后的钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件的刚度计算公式如下:

(3)

式中:b为截面宽度;γf′,γf分别为受压和受拉翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值;δ为消压弯矩与弯矩标准值Mk的比值;其他字符含义同式(2)。

美国规范ACI 318-08采用有效惯性矩法计算钢筋混凝土受弯构件的截面计算刚度EcIe,其中Ie为截面有效惯性矩,计算公式如下:

式中:Ig为不考虑钢筋的混凝土毛截面对其重心轴的惯性矩;Ma为计算挠度时构件最大弯矩;Mcr为开裂弯矩;Icr为开裂截面惯性矩。

其中叠合板DH3220-2400-D在计算时为单向受力且有跨中洞口削弱,因此其截面宽度b扣除洞口部分,三种规范计算结果与试验值对比如表3所示。

中美规范叠合板跨中挠度计算值与试验值对比 表3

由表3可知,三种规范计算方法均未能对叠合板挠度有良好的预测,除美国规范ACI 318-08对叠合板DH2820-1600与DH2820-1600-D挠度的预测值小于实际值外,其他规范计算结果均大于实际挠度。混规的计算公式对本次简支叠合板在堆载作用下的跨中挠度预测更加接近实际挠度。水工规范计算的板体跨中挠度要远大于试验实际结果,其精度最低。分析认为加载前除叠合板DH3420-2400-D有横向裂缝存在外,其余叠合板初始裂缝均为沿板纵向裂缝,平行于板受力方向,且在整个加载过程都未发现横向开裂,导致水工规范的计算结果偏大。

5 结论

通过对3块叠合板进行吊装与堆载两种工况下的试验,分析板体裂缝开裂程度、板底应变、板底挠度的变化情况,探究已有裂缝对板体在相应工况下的影响以及损伤的发展情况,对比现有挠度计算方法的准确性,得到结论如下:

(1)吊装工况下叠合板板底已有裂缝宽度增加且跨中和洞口边缘裂缝宽度增加幅度较大。一次吊装后板底原有裂缝会形成残余应变造成永久损伤,因此生产与施工中应尽量避免多次重复吊装。

(2)通过堆载试验发现,叠合板在正常使用荷载作用下,板底挠度能够满足混规限值要求。卸载后叠合板大部分区域表现出良好的变形恢复能力。其中叠合板DH3220-2400-D洞口与跨中局部区域有残余挠度变形,且该区域裂缝有较大残余应变,原有初始裂缝部分区域裂缝宽度已经超过混规限值0.2mm,而后期浇筑过程产生的横向裂缝在加载过程中其宽度能够满足混规裂缝宽度限值要求。

(3)叠合板DH2820-1600-D与DH2820-1600均未发现横向弯曲裂缝,在正常使用荷载范围内具有较为接近的受力性能。但通过荷载-位移曲线可以发现带有初始裂缝的叠合板变形较大,说明叠合板的初始纵向裂缝对叠合板长方向初始弯曲刚度仍有一定影响。

(4)对比中美规范中三种针对受弯构件的挠度计算方法,发现混规对试验叠合板跨中挠度预测较为准确,但现有叠合板挠度计算方法仍需进一步研究以提高预测精度。而由于板体产生的初始纵向裂缝与实际堆载时板体受力方向平行,因此对弯曲受力方向截面无削弱作用,导致水工规范提出的已开裂弯曲构件刚度公式的计算值远大于试验结果。