农用无人机发展应用现状与政策建议

王妍令仪,王元杰

(1.农业农村部农村经济研究中心,北京 100810; 2.中国农业科学院农业信息研究所,北京 100081)

0 引言

无人机全称为无人驾驶飞机,是一种利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞行器[1]。应用在农业领域的无人机被称作农用无人机,主要用于植保作业、墒情监测、作业授粉和牧群定位等。农用无人机根据旋翼不同已发展出固定翼式、单旋翼式和多旋翼式等多种类型。我国土地具有分散小块经营、作物品种布局不一和作物长势不一等特点,大型施药机具难以满足多样化的病虫害防治要求,且其体积庞大,作业时容易对农作物造成物理损害,在很大程度上限制了其应用范围。农用无人机具有灵活轻便、环境适应性强、不受作物长势和作业田块条件的限制,在应对小区域种植作物的病虫害防治中表现出巨大优势。

目前,已有部分文献对农用无人机发展现状进行了分析。兰玉彬等[2]总结和提出了目前植保无人机行业在关键施药技术研究、相关标准制订及监督管理等方面存在的主要问题。顾伟等[3]从驾驶员培训、无人机管理、标准修订、产品研发和药剂研发等方面提出了植保无人机行业发展建议。娄尚易等[4]通过与发达国家精准施药技术作比较,分析了我国在施药关键技术和施药配套装备与技术方面的不足。何雄奎[5]总结了植保无人机施药研究的最新进展。徐旻等[1]则从技术角度出发,阐述了无人机光谱成像遥感、多传感器融合的SLAM实时环境建模等技术在无人机植保作业方面的应用情况。何勇等[6]则对植保无人机雾滴沉积效果进行了综述。

上述研究多集中于技术层面,没有从政策制度角度深入考虑制约无人机产业发展问题,并进而提出建议。为推动无人机在农业领域更加广泛地应用,促进产业健康高速发展,本研究在简要总结农用无人机发展应用优势和现状后,针对其存在的问题,主要从机制方面,提出探索完善相关体制机制,为农用无人机发展应用提供良好的政策环境和制度基础的建议。

1 主要应用与发展概况

1.1 发展概况

国内农用无人机产业起步可追溯至2008年农业部南京农业机械化研究所承担的我国首个“863”课题——水田超低空低量施药技术研究与装备创制[7]。有些企业则研制出油动直升机用于农业植保。2014年,中央1号文件明确要求“加强农用航空建设”;2015年,中国农业工程学会农业航空分会成立;2016年,国家航空植保科技创新联盟成立。目前,农用无人机已在我国开展了广泛应用,据农业农村部统计,2020年春耕,全国投入植保无人机超过3万台,同比增长25%以上[8]。业内专家分析,到2022年,我国植保无人机市场规模有望增长至300亿元[9]。

1.1.1服务组织和无人机企业

据农业农村部信息,截至2017年底,从事航空植保的服务组织已超过400家[10]。《2019年农业农村绿色发展工作要点》又指出,要大力扶持发展植保专业服务组织。顾伟等[3]研究表明,目前国内共有农用无人机生产企业200多家,绝大多数为中小型企业,技术力量和研发水平较低。这些企业来源主要有4个,大部分企业由原来的航模生产企业发展而来,一部分由农药生产企业或农资公司涉足农用无人飞机领域投资组建而来,一部分由和无人飞机有关的军工企业发展而成,也有部分是新成立的高科技公司。目前,国内从事生产研发农用无人机的知名企业有大疆创新、广州极飞、天翔航空、高科新农、北方天途、无锡汉和、安阳全丰和珠海羽人等。截至2018年底,我国登记的农用无人机约3.15万架,飞防总作业面积突破2 000万hm2·次,主要应用于黑龙江、新疆、江苏和河南等平原区域及部分丘陵山地地区[5,11]。2020年,无人机市场迎来了产业重大利好,截止到2020年5月6日,大疆创新就已卖出2万台植保无人机,甚至超过了以往全年销量[12]。原预计2020年度中国植保无人机需求量10万架和从业人员需求量40万人,但受疫情影响会有较大变动[13]。

1.1.2驾驶员

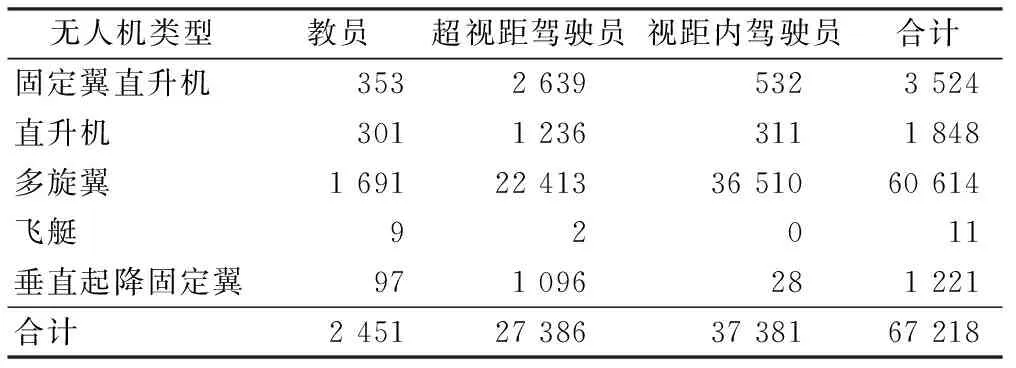

据《2019年中国民航驾驶员发展年度报告》公开数据,截止到2019年底,我国已登记民用无人机驾驶员执照总数67 218个,主要分布在各民用无人机生产研发企业、相关应用单位及大专院校等,与2018年度相比,多旋翼驾驶员出现大幅增长。各种无人机驾驶员执照数量统计如表1所示[14]。多旋翼无人机持证人数遥遥领先,然而持证总人数仍不能满足我国仅农业领域从业人员需要。

表1 2019年无人机驾驶员执照数量Tab.1 Number of UAV driver licenses in 2019

1.1.3标准规范

国内植保无人机厂家的数量之所以偏多,除了农业航空现在正热门之外,另一个重要的原因就是准入门槛较低,在一定程度上造成市场发展的混乱。目前,已有湖南、重庆、江西等9省(市、自治区)陆续出台了地方标准来约束植保无人机行业,使之有序发展,已发布的地方标准如表2所示[15]。

表2 农用无人机地方标准Tab.2 Local standard of agricultural UAV

1.1.4扶持政策

2018年4月,农业农村部新闻办公室举行新闻发布会指出,要扩大无人机等农机新产品补贴试点,各省市也出台了相应的补贴政策。2019年全国部分省市植保无人机补贴信息如表3所示。

表3 2019年全国各省(市、自治区)植保无人机补贴汇总Tab.3 Summary of UAV subsidies for plant protection in all provinces and cities of China

1.2 无人机在农业中的主要应用

无人机在农业中应用广泛,主要应用有农药喷洒、农田信息监测和农业保险勘察等。

1.2.1农药喷洒

农药喷洒是农用无人机最广泛的应用,农用无人机采用远距离遥控操作或飞控导航自主作业方式完成喷洒。遥控作业由机手通过控制遥控器完成作业;飞控导航自主作业由机手在作业前先采集农田边界的定位定点信息,并规划好航线,之后对无人机下达指令,无人机携载喷洒装置,自主完成喷洒作业。来自华南农业大学、中国农业大学和吉林大学等多个团队科研人员对于如何减少雾滴漂移、提高无人机农药喷洒效果进行了深入研究,大大提高了无人机的作业可靠性[16-18]。2020年新冠肺炎疫情在全世界暴发,使用农业无人机装载消毒剂进行喷洒消毒,效率提高了50倍,同时使用无人机矩阵编队进行定时巡查、(防控预定内)物流配送和疏导宣传等,无人机在抗疫中发挥了重要作用[19]。

相比于传统地面植保机械和人工作业,利用无人机进行农药喷洒主要有以下5个优势。

一是适用性广。美国多年来一直通过使用大型飞行器(载人固定翼飞机)喷洒农药来提高农作物产量,由于航空管制严格,农用无人机使用尚不广泛[20-21]。相比载人机,无人机体积小巧,适用于多种作物,可在平原、丘陵和林地等不同环境作业。

二是作业效率高。当作物遭遇严重病虫害暴发时,无人机可快速进行植保作业,作业效率是人工作业的20~30倍,能够极大地提升防治效率。以大疆创新研发的T20植保无人飞机为例,据其官网介绍,单架次作业效率提升至1.67 hm2,作业效率提升至12 hm2/h[22]。而人工作业效率仅为0.067~0.133 hm2/h,无人机喷药效率是人工作业的几十上百倍。

三是成本低。传统植保方式喷洒农药人工成本约为500~625元/hm2,而据测算,即使连同购置费等全部费用,农用无人机成本也仅为120元/hm2左右,成本降低约70%[23]。

四是节能环保。传统植保方式药液量300 L/hm2,而无人机可实现均匀喷洒,药液量15~30 L/hm2就可达到相同效果,大幅降低农药使用量。

五是安全性高。无人机植保作业实现了人药分离、人机分离,避免人员直接暴露于农药雾滴,可有效避免人员药害中毒。

1.2.2农田信息监测

农田信息监测是农用无人机的重要应用,近年来发展迅速。无人机农田信息监测主要包括农情监测、病虫害监测、灌溉情况监测及农田测量等[24-28]。利用低空遥感技术,通过航拍,了解农作物生长状态、生长环境、虫害情况及进行基本农田测量等,可迅速获取相关数据,指导农户开展精细化田间管理。

1.2.3农业保险勘察

农业保险勘察是农用无人机的扩展应用。当农作物大面积受到自然侵害时,因农业的特殊性,要求定灾时间尽量短[29]。为准确高效地测定受灾面积,自2011年起,陆续有报道开始有公司利用无人机进行遥感勘察。目前,利用无人机单人半日可完成40 hm2的查勘作业,作业效率提升近40倍,有效突破了传统农业保险推广中人力投入多、作业范围小和损失面积界定不准确等局限,实现用更少的人力为农户提供更完善的农业保险服务[30-31]。

2 发展面临的问题

农用无人机虽然发展迅速,但在政策管理体制、关键技术研发、行业规范制定和社会化服务体系等方面仍面临诸多问题。

2.1 监管部门政府职能不清

农用无人机的国家监管部门涉及到农业农村部、中国民用航空局及工业和信息化部等,各部门均将农用无人机管理纳入职责范围并开展工作,造成职能交叉和管理不清现象。如中国民用航空局先后出台了《轻小无人机运行规定(试行)》《中国民用航空飞行标准管理条例(2016征求意见稿)》《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》和《民用无人驾驶航空器实名登记管理规定》等规定,将农用无人机纳入了统一管理。农业农村部开展了植保无人机补贴试点、扶持飞防组织、开展飞防服务、打造航空植保专业化统防统治服务队伍及组织行业标准撰写等工作。工业和信息化部则起草和出台了《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》和《民用无人机生产制造管理办法(征求意见稿)》等无人机相关管理文件。此外,国家标准化管理委员会、科学技术部、工业和信息化部、公安部、农业农村部、国家体育总局、国家能源局和中国民用航空局还共同组织制定了《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南(2017-2018年版)》(以下简称《指南》),指导无人驾驶航空器系统标准化工作的开展。可以说,农用无人机涉及的监管部门很多,很容易造成职能不清、管理混乱,不利于行业发展。

2.2 自身关键技术仍存在缺陷

农用无人机目前主要的技术缺陷体现在以下5个方面。

一是受天气影响较大。农用无人机使用受到环境气象等因素限制,如根据大多数无人机提供的使用指南,风力达到3级以上、雨雪天气或强烈光照等都不宜应用。

二是续航时间短。以电池为动力的农用无人机,一般充电一次满载仅可飞行10~30 min,限制了无人机单架次作业半径和作业覆盖面积。关键部件寿命也不能满足要求,以发动机和动力电池为例,目前市场上油动型无人机发动机的寿命约为300~400 h,而电池充放电大概在200个循环,使用成本较高。

三是载荷有限。常见无人机药箱容量在5~30 L,当大面积作业时,需要中途加注药液,续飞时断点如不能实现精准对接,容易出现重喷、漏喷现象。

四是性能不稳定。摔机等无人机意外事故频发,让不少农户望而却步。航空施药药液雾滴飘移有效控制的问题也尚未完全解决。

五是智能化仍待提高。目前,部分高端机型已经具备数字雷达、全自主高精度作业等功能,但是由于部分无人机用于丘陵山地、果园和茶园等环境,对于自主避障要求较高,无人机如何实现障碍物检测和避障后的路径规划、航季恢复等仍是重要研究方向。

2.3 标准规范不健全

虽然已有部分省市发布了地方标准,但就目前趋势来看,社会化服务组织跨省市作业已是常态,大的趋势已经打破了地域限制。虽然已有8部门共同制定了《指南》,但是在农用无人机领域目前尚没有国家标准,仅有由全国农机标委会农机化分会在2018年发布的1个行业标准(NY/T 3213—2018《植保无人飞机 质量评价技术规范》),以及在2019年9月由中国农业机械化协会发布了《植保无人机 术语》、《植保无人飞机 作业质量》和《植保无人飞机 安全操作规程》等农用航空9项团体标准[32-33]。其他民用无人飞机标准(如行业标准、地方标准和团体标准等)在适用于农业领域时,均多有限制。

关于农用无人机市场的监督管理也存在不足。针对农用无人机企业市场的监管措施尚未出台。随着国内无人机市场的迅猛发展,生产销售企业数量迅速增加,由于后续监管跟不上,部分企业资质不明,质量水平参差不齐,部分服务组织为抢占市场大打价格战,导致服务质量下降,市场较为混乱,降低了农民的信任度。

2.4 社会化服务体系不健全

农用无人机的社会化服务体系建设也仍不够健全,具体表现在以下3个方面。

一是财政扶持有限。从2017年起,农业农村部会同财政部和中国民用航空局开展了植保无人机补贴试点。目前,虽然开展补贴的试点已达到10余个省份,但资金规模仅在千万元级,补贴覆盖范围远小于市场需求,导致农用无人机制造及配套技术的研发滞后,机具更新能力严重不足,产业链也尚未建立。

二是配套服务滞后。尽管农用无人机市场接受程度日渐提高,但我国农用无人机市场的配套社会化服务体系建设严重滞后,与市场本身的发展速度不相匹配,并且相关保险、租赁、维修和推广等配套服务组织大多仍处于起步阶段,存在机制不健全、组织实力弱、服务供给不足、管理不规范、市场开拓和抗风险能力低等一系列问题,难以实现规模化和组织化,限制了农用无人机的发展应用。

三是专业人才队伍需扩大。农用无人机作为发展迅速的新兴产业,其从业人才队伍也亟需扩大。2019年,国家正式宣布无人机驾驶员成为新职业[34]。然而,受企业管理、经济效益和人才培养机制等因素制约,农用无人机从业队伍专业素质较低、人才培养滞后。加上国家层面相关政策支持力度不够,农用无人机驾驶员培养机制和管理制度仍处于起步阶段,相关专业培训机构和培训人员紧缺。目前,农用无人机驾驶员的培训服务主要由制造商承担。同时,相当一部分农用无人机持有者对专业知识的接受和学习能力相对较弱,导致农用无人机的飞行安全和喷洒效果受到直接影响。

2.5 传统农业模式仍是农业主力军

目前,我国仍然处于土地分散种植的传统农业模式下,种植户多为普通的种地农民或中小型农场,土地面积较小,种植收入相对不高,且已有社会化组织提供相关服务,因此对于自主购买植保无人机的需求不是很强烈。在土地集约化、适度规模经营水平不高的现实情况下,国内农用无人机市场规模将会受限[35]。

3 完善发展应用机制的建议

中国是农业大国,每年需要大量的人员从事农业植保作业。利用农用无人机进行作业是加速我国实现农业现代化的助推器。2020年4月,农业农村部科技教育司在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,无人机植保等技术已广泛应用,这代表了农用无人机发展进入了新的阶段。为更好地扶持行业发展,建议在以下4个方面完善政策机制。

3.1 加强政策扶持

明确农用无人机监管主要部门和职责,加大对农用无人机推广应用的政策导向和扶持力度。从中央部门到地方省市县各级出台农用无人机相关补贴优惠政策,提高新机补贴力度,提供旧机置换选择,从而带动农业生产者的购机热情。支持金融机构开展无人机信贷业务支持,实施利率补贴,减少农户资金压力。支持保险机构加大无人机保险推广力度,研发新险种,降低购机用户风险。支持科研团队、龙头企业等继续进行无人机薄弱技术攻关,突破瓶颈,提升自身技术水平。通过一系列政策扶持带动农用无人机市场有序、规模发展。

3.2 完善行业标准规范

从国家层面组织相关科研机构、企业和管理部门尽快制定和完善农用无人机的相关技术标准、作业规范和管理办法。督促地方尽快出台地方标准。提高农用无人机市场的准入标准,建立和完善无人机产品的第三方质量检测认证规范,监督无人机生产及售后服务等流程,从而实现农用无人机的有序高效发展。

3.3 加强人才队伍建设

加大已有从业人员的培训补贴力度,激发培训机构的积极性,提高现有从业人员素质。鼓励高校和大专院校设置相关专业课程,吸引更多具有专业背景的年轻人加入农用无人机从业队伍,促进队伍年轻化、专业化。

3.4 完善社会化服务体系

一是加大社会化服务体系的政策扶持和资金投入,重点培养扶持技术能力强、管理制度先进的专业服务组织,扶持社会化服务组织和专业飞防公司发展壮大,避免由于抢占市场等出现的无序竞争使农户受损现象。二是制定相应的社会化服务组织监督监管机制,促使此类组织规模化、规范化发展,促进农用无人机产业下游相关各环节的发展与完善。鼓励更多的社会力量和资本参与,融入社会化服务体系。

4 结束语

近些年,我国农用无人机技术不断提高,其在农业生产中的应用也日益广泛,但是农用无人机作为新兴技术,许多地方尚需不断完善。发展农用无人机需要社会各方力量一起,尤其是政策制定部门,需要尽快出台合理可行的政策,这样才能更好指导农用无人机发展,加快农业现代化建设。