新时代下靶向电气学科协同发展的多专多能人才柔性培养研究

王洪亮, 束洪春, 刘志坚, 单节杉

(昆明理工大学 电力工程学院,云南 昆明 650504)

0 引言

随着新时代下社会及行业对多学科融合的多专多能人才需求的趋势化,高校作为主要和重要的载体,自然承担起培养适合社会及行业发展需要的人才的责任。电力学科作为目前我国众多学科之一,面向电力系统,为社会服务,随着大数据的发展、智能电网的建设,越来越得到重视。因此,靶向电气学科协同发展的多专多能人才柔性培养的研究迫在眉睫。

目前电气学科人才培养面临着多学科融合发展,从“一专多能”向“多专多能”转型。如果传统企业优秀人才是“一专多能”型,那么到了新时代优秀人才则是“多专多能”型,所谓“多专”是指多学科融合,能够胜任不同专业领域;所谓“多能”是指具有较强的综合能力素质,因为新时代的市场特点是分散且多变,优秀人才必然要有针对性改变,即“多专多能”:“多专”对应着“离散”、“多能”相应于“匮乏”,这样才能满足新时代下电气学科人才培养的要求[1]。而靶向电气学科,多专多能人才即是指要精通电气本专业技术,做到出类拔萃,另外还掌握多项其他的技能,如电力系统控制理论及应用、电力信号处理、电力管理学,电力运筹学等。其特点是能在电力系统中各个岗位上展现自己的才能。

新时代下,处处是竞争,没有技术必然淘汰;不提升自身本领,在这个新时代下难以立足的。因此,作为高校,在培养人才时,要在专攻本专业的基础之上,拓展学生的知识面,掌握多项技能,当今社会迫切需要这种人才[2]。

1 电气学科人才培养目前现况

1)未能健全面向多学科融合的柔性化培养方案

兴趣是最好的老师,因此激发学生兴趣,如何更好地健全柔性人才培养方案是拟解决的问题之一。柔性方式是在研究人们心理和行为规律的基础上,采用非强制方式,在人们心目中产生一种潜在的说服力,从而把组织意志变为人们自觉行动的方式[3]。

柔性培养是要淡化学生录取的专业属性,提高学生在专业、课程、学习渠道、方式等方面选择的自主性,满足学生个性的多元化发展,实施柔性培养不能盲目,做好专业和专业方向选择是实现柔性培养的重要内容[6]。

电力系统学科作为目前我国众多学科之一,随着大数据的发展、智能电网的建设,电网安全也越来越得到重视。因此,面向电气学科协同发展的多学科融合人才柔性培养模式的研究首当其冲[4]。

2)未能有效的建设“定制式专业集”群,探索导师团队制模式

目前课程设置固定单一,未能有效的建设“定制式专业集”群以及探索导师团队制模式。因此应按照“厚基础、宽口径、重能力、高质量”的原则,纵向注重系统性、横向注重渗透性,构建立体的、互通的专业课程体系[5]。并根据企业和社会的实际需要灵活增添相应的课程和实习活动,既不影响学生专业基础知识的获得,又强化了学生专门能力的培养。

在导师的人选方面可以扩大比例,导师要按照教学计划系统地指导学生学习,指导学生个性化地选择学习方向、选课,密切与学生的联系,根据学生的专业学习情况、兴趣爱好等有意识地对学生进行分类指导,做到因材施教。

2 总体研究方案

在新时代新工科背景下,靶向电气学科,研究协同发展的多专多能人才柔性培养方法。主要研究3个方面:①学科融合,建设“定制式专业方向群”,多专多能柔性培养模式;②多专多能,研究工工结合,利用“雨课堂”、“慕课”等教学软件;③柔性培养,基于K-MEANS聚类算法的考核模式并进行评价。

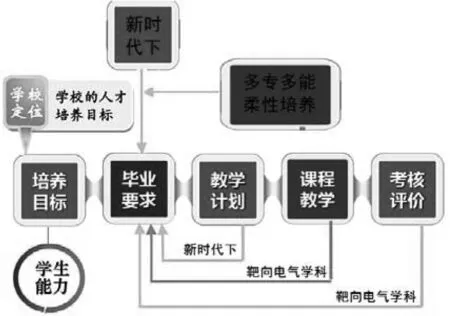

本项目拟开展的研究方案如图1所示。

图1 改革思路和方法

3 多专多能协同发展人才培养研究

3.1 构建电气学科“定制式专业课程群”

进行多学科融合,纵向注重系统性、横向注重渗透性,构建立体的、互通的电气学科课程体系。一是建立电气学科“定制式专业课程群”,建设宽厚的课程平台,结合“雨课堂”及“慕课”等,为学生创造广阔的自由发展空间。二是构建电气学科模块化的“专业群”课程体系,比如 “电力物联网模块”、“信号处理模块”、“电力系统分析模块”、“大数据模块”等等。通过增删这些单元和模块,即可实现电气学科教学内容的新陈代谢;通过调整这些模块化的组合方式,即可实现电气学科专业方向的调整,进行柔性培养。

在学科内设置专业必修课程模块、专业内设置专业方向模块,并根据电力市场需求设置特色课程模块等方式,既考虑了知识本身的逻辑体系,同时培养了多专多能人才,满足了电力行业及社会的人才需求[4]。

导师团队制是与培养多专多能人才相适应的一种学生培养模式,能够有效减少学生在专业学习方面的盲目性。应探索实行符合本校实际情况的导师团队制。可聘请本院、兄弟院所以及公共教学院、研究生院等教师担任导师,加入导师团队。导师要按照教学计划系统地指导学生学习,根据学生的专业学习情况、兴趣爱好等有意识地对学生进行分类指导,做到因材施教。

3.2 建立三引擎模型培养“多专多能”人才

电气学科三引擎人才培养模型如图2所示。三引擎主要包括教学管理引擎、学生管理引擎、目标管理引擎。

图2 柔性培养模式的三引擎模型

三引擎人才培养管理是一种系统化的柔性培养方式,即在流程环节之间能够“无缝对接”,融为一体。它把教学管理、学生管理、目标管理等不同的职能集成在一起,此时既要“多专”又要“多能”,能够指导与管理的业务流程链条越长,越是需要沿着业务流程进行人才培养。

从管理学方法可知,从“一专多能”转变为“多专多能”无法一蹴而就,中间必然要经历一个转型过程,通过这个转型阶段为塑造“多专多能”型人才创造条件。有了三引擎模型,就能把“一专多能”型人才逐渐塑造成为“多专多能”型人才。当然,“多专多能”型人才并非单纯依靠三种管理方式实现,从“一专多能”到“多专多能”的背后是整个管理模式的转变,而“三引擎模型”就能够有力保障这一转变顺利实现。

4 教学培养考核及评价方法

4.1 增加开放实验的课程考核模式

每门课程的课程成绩由四部分组成,考试成绩、平时成绩、开放实验、平时表现,如图3所示。平时表现除了考勤、课堂表现,还新加入了小组为单位的学习考核;开放实验主要包括倒立摆实验等。

图3 课程考核模式

根据已有数据和作业,基于数据挖掘理念挖掘学生主动学习能力、实验动手能力、创新能力以及科研能力,并作为试点进行跟踪培养。

4.2 柔性化的人才培养及评价方法研究

所谓柔性培养是淡化学生专业属性,提高学生的自主性,满足其多元化发展。柔性培养有效缩短了专业预测周期,同时也提高了对预测准确度的要求。

对于柔性化培养人才的评价方法,基于K-MEANS聚类算法可以挖掘学生潜在问题和资质,对他们进行因材施教,重点培养。对于选定的K个学生,首先给出一个初始的分组方法,以后通过反复迭代的方法改变分组,使得每一次改进之后的分组方案都较前一次好,这样对分组的K个学生进行动态评价。为了达到整个分组的全局最优,可以采用启发式方法,如K-均值和K-中心算法,渐近的提高聚类质量,逼近局部最优解,即对分组及分组学生进行最优评价,柔性化的人才培养及评价方法示于图4。

图4 柔性化的人才培养及评价方法

5 试点案例分析

本文以我校电力工程学院电气工程专业学生为例,随机选取样本12人,分为2组。第一组采取纯传统电气学科培养方式;第二组多学科融合的多专多能培养方式。表1为传统培养及多学科融合培养比较表。

表1 传统培养及多学科融合培养

两组分别通过表1所述的培养方式,经过半年培养对比如表2所示。

表2 两组学生对比

根据表2,得出两组平均成绩前后对比图,如图5所示。

图5 两组平均成绩前后对比

结合表2和图5可见,通过电气学科多学科融合的多专多能人才柔性培养的学生无论是在成绩还是在能力上都趋于更优。

6 结语

本文通过靶向电气学科协同发展的多专多能人才柔性培养模式研究,构建柔性化的培养方案及电气学科“定制式专业课程群”,建立“多专多能”人才培养三引擎模型, 探索导师团队制模式,并定制工工结合的多专多能人才,从而从“一专多能”型迈向“多专多能”型人才,最后以我校电力工程学院电气工程专业学生为例进行分析,采用多学科融合的多专多能人才柔性培养的学生无论是在成绩还是在能力上都更优。通过以上研究,打破固有学科领域界限,形成体现多学科交叉融合特征的工程人才培养模式。