疫情后消费复苏缓慢的典型表现、内在原因及政策建议

摘 要: 目前,我国消费复苏缓慢的现象较为突出,具体表现为居民消费意愿不足、线上销售增长不足以弥补线下销售的下跌、服务消费恢复相对缓慢、北方地区消费复苏明显慢于南方地区等特征。消费复苏缓慢的原因可归结为五大效应,即收入效应、分配效應、预防效应、偏好效应和挤出效应。加快消费复苏的势头,需要加快复工复产进度,推动服务业加快复苏;加大稳就业保民生力度,提升低收入居民收入;打好政策“组合拳”,营造鼓励积极的消费环境。

关键词:[HTK]消费复苏 疫情经济

随着国内疫情得到有效控制,国民经济持续回暖,但是,消费复苏滞后于生产恢复的现象依旧较为突出,成为制约我国经济进一步复苏和国内大循环畅通的主要障碍。因此,有必要深入分析疫后消费复苏缓慢的深层次原因,并采取有针对性的措施,从而推动GDP增速尽快恢复至合理区间。

一、疫情后消费复苏缓慢的典型表现

(一)从总体看,消费复苏相对缓慢,严重制约国民经济恢复至合理区间

社会消费品零售额增速在经历快速回升后遭遇瓶颈。2020年1-2月,受疫情冲击,全国社会消费品零售额同比下跌205%。随着疫情得到控制,社会消费品零售额增速快速回升,截至5月份,全国社会消费品零售额当月同比降幅收窄至-28%。但是,5月份之后,消费回暖遇到明显瓶颈。截至8月份,全国社会消费品零售额当月同比增速虽然转正,但仅增长05%,远低于去年同期水平。

消费复苏缓慢严重制约了整体经济的恢复。2020年第2季度,消费对GDP当季同比增长的贡献率出现罕见负值,为-733%,对GDP当季同比增长的拉动作用也下降至-235%。由此可见,消费已经成为制约经济整体复苏的主要障碍。

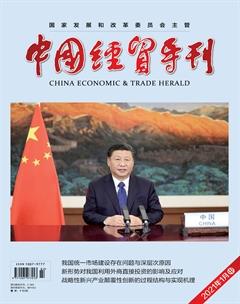

(二)从消费模式来看,线上销售虽增长较快,但不足以弥补线下销售的下跌

受疫情影响,线下实物商品消费出现大幅下降,2020年1-8月,商品零售额累计同比下降63%。与此同时,线上实物商品销售额依旧保持较快增长,前8个月实物商品网上零售额同比增长158%(见图1),但不足以弥补线下销售额的下跌,由此导致整体消费复苏缓慢。

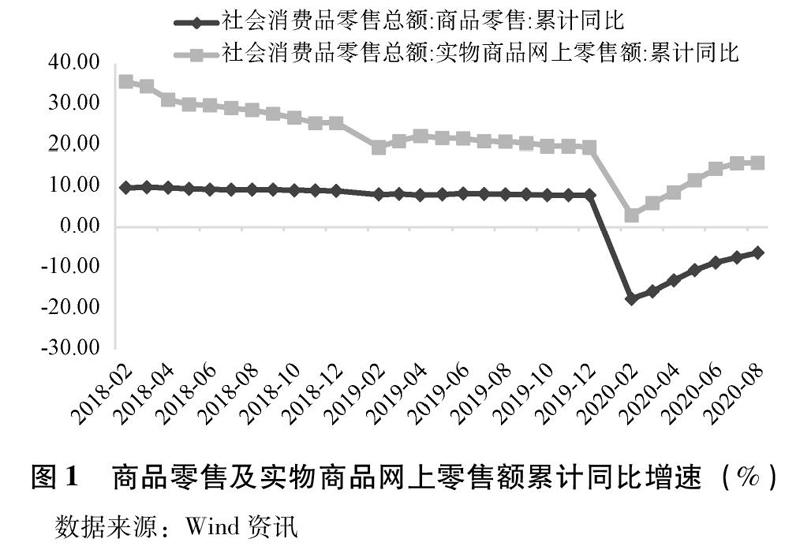

(三)从消费意愿来看,居民消费意愿不足问题较为突出,导致人均消费支出回升较慢

受实际收入和预期收入下降的影响,居民消费意愿出现明显下降,消费者信心指数由2020年1月份的1264下跌至7月份的1172,其中消费意愿分项指数更是从1月的111下降到7月的106(见图2)。受消费意愿下降的影响,居民消费支出明显低于去年同期水平。2020年1-3月,全国居民人均消费支出较去年同期下降823%,3月份之后虽有所回升,但前6个月累计同比下降幅度依旧达到592%。

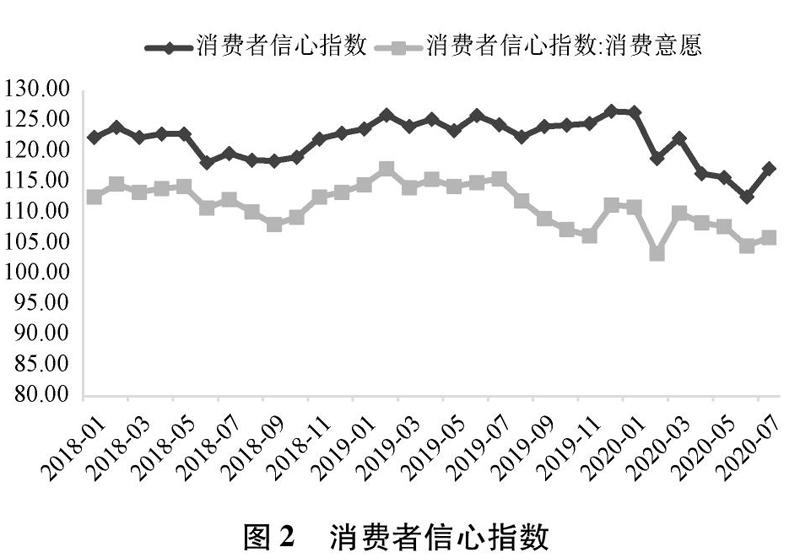

(四)从具体类别来看,相比于食品、居住等刚需消费,服务消费恢复较为缓慢

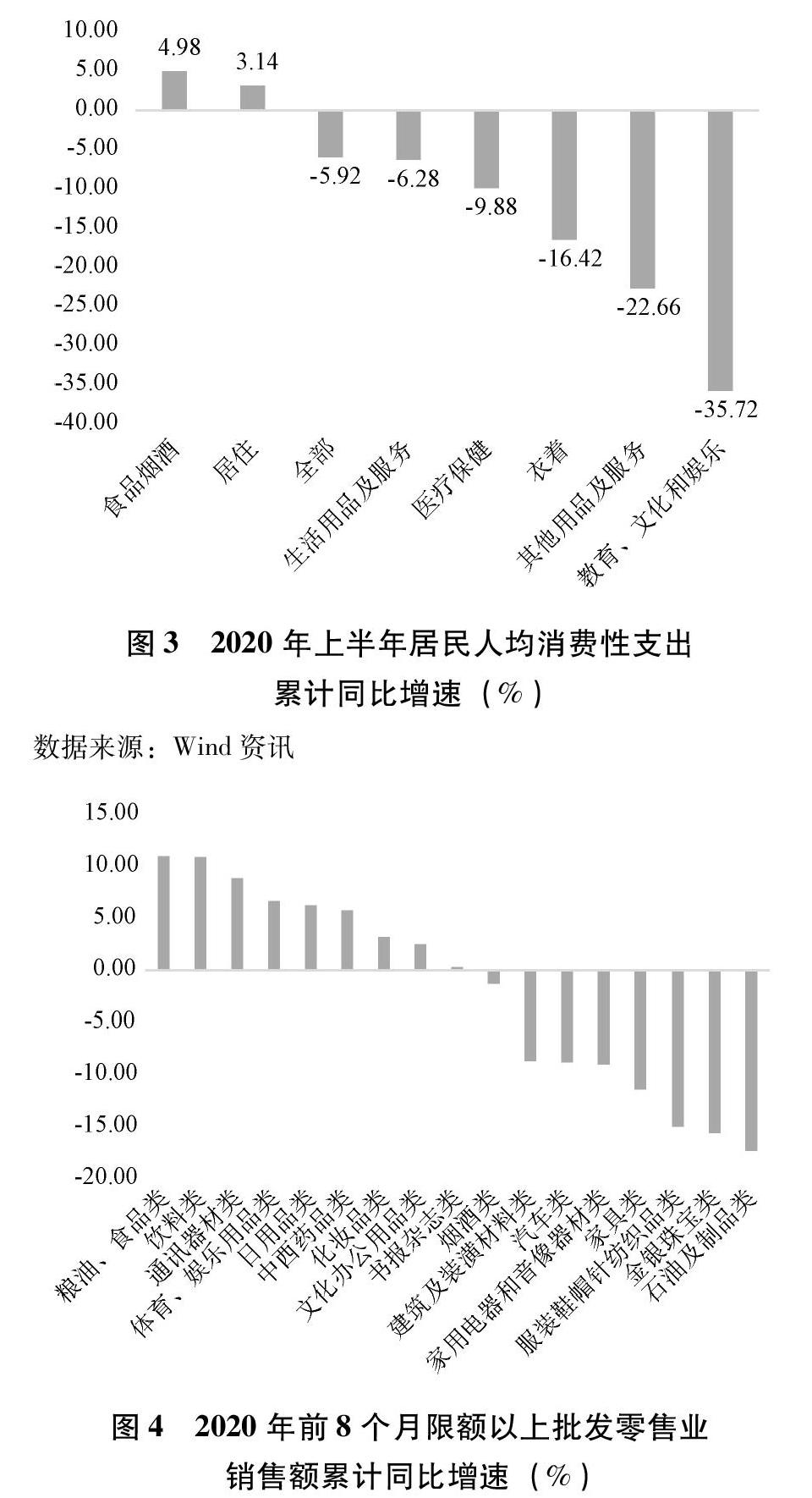

一方面,食品、居住等刚需消费平稳增长。从消费支出来看,2020年上半年,居民人均食品烟酒支出和居住支出同比分别增长498%和314%,在七大消费类别中属于少数实现正增长的类别(见图3)。从限额以上批发零售销售额来看,2020年1-8月,粮油食品类、饮料类的销售额累计同比分别增长11%和109%,是仅有的销售额增速超过10%的类别(见图4)。

另一方面,相比实物消费,疫情对服务消费的冲击更为严重,也更难以恢复。根据国家统计局的数据,2020年第2季度,服务消费占居民消费支出的比重为451%,同比下降43个百分点。以教育文化娱乐业为例,用于教育文化娱乐的居民人均支出明显缩减,上半年累计同比下降3572%,明显高于居民人均消费性支出的平均降幅(见图3)。与此同时,餐饮服务业也受到很大冲击,恢复进度相对缓慢。2020年前8个月,全国餐饮收入累计同比下跌266%,大大高于社会消费品零售额86%的降幅。

(五)从区域视角来看,北方地区消费复苏明显慢于南方地区

受疫情冲击,全国31个省级行政区的消费均出现不同程度的下跌,但总体来看,北方地区的消费复苏要明显慢于南方地区。2020年1-6月,社会消费品零售总额累计同比增速最高的十个地区分别是安徽、江西、福建、贵州、河北、浙江、湖南、重庆、四川、甘肃,其降幅均低于8%,在这十个地区中,有8个地区位于南方,北方地区仅有河北和甘肃两省。与此同时,在社会消费品零售总额累计同比增速最低的十个地区中,仅有湖北、海南两省位于南方,其余8个地区均位于北方(见图5)。

二、疫情后消费复苏缓慢的原因

(一)收入效应:居民实际收入和预期收入减少是导致消费复苏缓慢的主要原因

第一,就业岗位减少、失业人数增加对居民收入造成负面冲击,进而导致消费复苏缓慢。受疫情影响,部分企业因需求减少、现金流断裂等原因陷入关停状态,导致就业岗位减少、员工失业增加。2020年8月份,城镇新增就业人数累计同比下降2063%,连续7个月累计同比下降20%以上。与此同时,失业率与去年同期相比也显著上升,截至8月份,城镇调查失业率依旧高达56%,连续7个月位于55%以上,显著高于去年同期水平。

第二,隐性失业增加使得居民收入增长缓慢,进而影响居民消费。受制于诸多防疫措施,许多企业特别是服务业企业尚未实现完全复工复产,由此导致员工工作时长减少,实际收入增长明显减缓。2020年1-6月份,城镇居民人均可支配收入实际同比下降2%,远低于去年同期的57%。居民收入增长的明显减缓在一定程度上导致居民消费支出的减少,进而阻碍消费的复苏。

第三,预期收入减少也在一定程度上制约了消费的快速恢复。根据中国人民银行城镇储户问卷调查数据,2020年前三季度,未来收入信心指数分别为459%、479%、492%,连续三个季度小于50%,明显低于去年同期水平。随着预期收入的下降,居民家庭的消费意愿也相应下降,从而制约消费的快速恢复。

(二)分配效应:收入分化促使边际消费率递减,进而导致消费复苏乏力

疫情对不同收入阶层的影响并不相同,其中对低收入阶层的冲击相对更大,这在一定程度上加剧了居民收入分化程度。2020年前6个月,在全国居民人均可支配收入中,经营净收入、工资性收入、财产净收入累计同比分别增长-51%、25%和42%。从中可以发现,作为高收入阶层主要收入来源的财产净收入增速明显高于作为低收入阶层主要收入来源的工资性收入和经营性收入增速。与此同时,作为衡量收入分化程度的全国居民人均可支配收入中位数与平均数之比也出现下降趋势,由2019年12月的0863下降到2020年6月的0852,这表明疫情在一定程度上加剧了不同阶层居民收入的分化。另外,根据2020年第1季度的《中国家庭财富指数调研报告》,低收入组家庭的财富受疫情影响最为严重,年收入低于10万元的家庭的财富呈现下降趋势,而高于10万元的家庭的财富则有不同程度的上升,这进一步证明疫情确实加剧了不同阶层的收入分化。而根据经济学原理,收入分化的加剧将导致边际消费率的降低,进而抑制整体消费。

(三)预防效应:未来不确定性上升导致居民预防储蓄增加,从而影响居民消费

疫情引发的经济不确定性上升导致居民预防性储蓄的增加。根据中国人民银行发布的城镇储户问卷调查数据,2020年前3个季度,城镇储户选择“更多储蓄”的比例分别为53%、529%和504%,比去年同期高8个百分点、75个百分点和59个百分点。受此影响,金融机构新增存款快速增加。2020年1-6月份,金融机构新增人民币存款同比增长4478%,创近年来新高,其中,居民户新增人民币存款同比增长2214%。居民预防储蓄的增加导致居民消费支出相应减少。根据城镇储户问卷调查数据,2020年前3个季度,城镇储户选择“更多消费”的比例分别为22%、234%和235%,明显低于去年同期水平,且反弹速度较慢。

(四)偏好效应:疫情后消费行为偏好的改变在一定程度上导致消费复苏缓慢

目前,国内疫情基本实现动态清零,但由于疫苗尚未大范围接种,疫情反复的可能性仍然存在,部分防疫措施不可避免地趋向常态化,这对生产生活造成了较为显著的影响,一定程度改变了消费者的行为偏好。一方面,疫情防控措施在一定程度上限制了人员密集型服务业的复工复产,对住宿餐饮、交通运输、文化娱乐等相关服务业的消费造成较大冲击。另一方面,短期内人们对疫情的心理顾虑难以消除,导致消费行为偏好改变,从而对部分服务行业产生持续冲击。比如,许多生活性服务业涉及面对面服务,无法向线上转移,而消费者出于安全考虑会主动减少此类消费,这无疑对相关服务业的恢复造成不利影响。

(五)挤出效应:楼市和股市走高会对居民消费产生一定的挤出作用

受宽松货币政策等因素影响,近期楼市和股市持续走高,这在一定程度上挤压了居民消费特别是中低收入阶层的消费。一方面,住房市场的回暖推动居民购房需求走强,进而挤压居民其他消费。疫情后我国房地产市场出现一波热潮,百城住宅价格指数同比增速由4月份的293%回升至8月份的334%,深圳等部分热点城市的住房市场甚至出现过热状态。随着住房市场的回暖,居民购房意愿也逐步走强。根据中国人民银行城镇储户调查问卷数据,今年前三个季度,未来三个月预计增加购房支出的比例分别为192%、197%和201%,呈逐季上升趋势。而居民住房购买支出的增加无疑会对其他消费产生一定的挤出作用。另一方面,股票市场明显走强吸引大量散户资金涌入股票市场,也在一定程度上挤压了居民消费支出。2020年2-8月份,我国境内筹资金额达32786亿元,比去年同期增长4606%,其中,8月份更是增长了7532%。随着大量资金涌入股票市场,必然会在一定程度上对消费需求产生挤出效应。

三、推动消费尽快复苏的政策建议

一是加快复工复产进度,推动服务业加快复苏。积极做好疫情监测,充分利用大数据等科技手段实施精准防疫,杜绝过度防控,为服务业全面复工复产创造有利条件。协调解决服务业企业在复工复产过程中遇到的防疫问题,有效降低因防疫带来的额外成本,推动服务行业应复尽复。积极扶持中小微服务业企业,加大资金扶持力度,努力降低生产经营成本,保障供应链畅通,为企业全面复工复产创造良好环境。

二是加大稳就业保民生力度,重点提升低收入居民收入。大力推进高校毕业生就业工作,鼓励高校应届毕业生多形式多渠道就业。加大创业扶持力度,努力实现以创业带动就业。打造政府、高校和市场三位一体就业服务体系,为各类求职者提供一站式精细化服务。强化困难人员就业帮扶力度,通过政府购买服务方式为就业困难人员提供各类公益性岗位。加快提高社会保障水平,扩大社会保障覆盖范围,大力增强兜底保障能力。完善多层次社会救助体系,确保特困人员基本生活得到保障,利用大数据技术,精准识别困难人群,确保政府补助及时发放到位。

三是打好政策“组合拳”,积极营造鼓励消费环境。以十一“黄金周”假期、“双十一”狂欢节等特定节假日为重点,进一步做好系列促销活动,营造鼓励消费的整体氛围。支持地方政府和企业推出精准促销措施,鼓励采取消费券、云购物等模式激发居民消费潜力。简化消费券使用方式,按照简易便捷的原则设计消费券使用流程,避免因程序繁琐导致使用效果不佳等问题。普及科学防疫知识,消除居民心理顾虑,有效提升居民服务消费意愿。

參考文献:

\[1\][ZK(#]王琴英收入预期对我国城镇居民消费需求的影响\[J\]统计与决策,2002(05):30-41

\[2\]周少甫,徐卫超收入分配和城镇化对消费率的影响\[J\]城市问题,2018(4):26-34

\[3\]郭新华,伍再华城镇居民收入分配差距对消费需求的影响研究\[J\]统计与决策,2006(7):73-74

\[4\]杜海韬,邓翔流动性约束和不确定性状态下的预防性储蓄研究——中国城乡居民的消费特征分析\[J\]经济学(季刊),2005,4(2):297-316

\[5\]郑宁,陈立文房价上涨对城镇居民消费挤出效应的区域差异分析\[J\]商业经济研究,2015(16):25-26[ZK)]

(沈立,国家信息中心经济预测部)