“递进”买方势力视角下两部收费制的规制机理研究

——兼论政府反垄断部门应对策略

李 凯 李相辰

一 引言及文献综述

近年来,上下游企业实施两部收费制策略导致的反垄断问题受到多方媒体、业界以及政府部门的密切关注。以美国高通公司为例,高通的收费模式是典型的两部收费制,即由基带芯片的授权费以及下游厂商销售手机的提成费构成。2015年2月,针对高通滥用其上游市场支配地位、在转让专利许可权的过程中附加一系列纵向约束条件,存在着捆绑销售、搭配销售等问题,中国国家发展和改革委员会(下文简称“发改委”)对高通处以60.88亿元的巨额罚款。2020年2月,美国加州北区地方法院对FTC诉高通垄断案做出一审判决,认为高通在基带芯片领域的一系列行为构成垄断,拟对高通进行处罚。此外,2013年,茅台、五粮液因对下游经销商实施纵向价格控制被国家发改委罚款共计4.49亿元。可以看出,上述案例的共同特点是下游企业基本不具有讨价还价能力,上游企业掌握着绝对的话语权。然而,现阶段下游零售企业日趋崛起、买方势力不断增强,使得纵向控制规制问题变得更加扑朔迷离。

随着买方势力的递增,下游大型零售商向上游制造商进行逆纵向控制的事件也层出不穷。2010年家乐福拒绝康师傅品牌方便面提价事件,报道称若康师傅提价需返点给家乐福,否则家乐福拒绝提价。双方谈判破裂,康师傅方暂停供货,家乐福方则提出与康师傅的年度协议不再存在。2015年,由于蓝月亮不满大润发提出的定价模式,双方未能达成合作,蓝月亮全线撤出大润发卖场。上下游企业通过纵向控制、逆纵向控制引发的反垄断案件频频发生,令我们不禁深思,企业的策略性行为引发竞争损害的机理是什么?为什么上游企业主导的纵向控制产生的反竞争效应要比下游企业主导的纵向控制严重得多?对纵向控制引发的“弱化竞争行为”是否都要进行规制?

纵向控制作为纵向关系理论的核心研究领域,也是战略管理理论的热点内容,吸引了大量学者的关注(Telser,1960[1];Winter,1993[2];Matsui,2011[3]; G.R. Chen和M.L. Chen,2011[4];董烨然,2012[5])。已有研究大多假定上游或下游厂商具有完全垄断势力、外生纵向控制行为,考察纵向控制的实施条件和对市场竞争环境的影响。随着20世纪末大型买方联合采购、跨国经营的出现,传统纵向关系中出现了买方抗衡势力背景下的新型纵向产业关系。而这种新型纵向关系的出现,使得传统纵向控制的决策过程发生了很大改变,学者们对其进行探究(李凯和李伟,2016a[6],2016b[7];李伟等,2019[8];李世杰和李伟,2019[9]),得到一系列丰富的研究成果。然而,上述研究均考虑单一情形下的企业控制行为,未全面考虑买方势力递进情形下,上游制造商主导型、上下游企业相互主导型、下游零售商主导型交易的企业策略性决策行为,这导致以往研究在解释纵向控制机理以及其竞争弱化效应时存在一定不足。因此,有必要统一研究框架,考察下游买方势力不断变化情形下企业的策略性行为。

加尔布雷斯假说奠定了买方势力相关研究的理论基础(Galbraith,1952)[10],学者们从以下三个视角对其进行扩展与探究。第一个视角重点考虑了下游零售商的讨价还价能力。具体地,通过零售商对价格的控制能力以及对交易条件的影响能力判断下游零售商的讨价还价能力,突显出下游买方势力在谈判过程中控制或影响上游企业决策起到的作用(Blair和Harrison,1993[11];Noll,2005[12])。第二个视角是机会成本,通过对比上下游企业在交易过程中承担的机会成本大小来界定买方势力。第三个视角是考察外部选择价值与经济依赖性之间的关系。当上下游企业有一方具有垄断势力时,另一方会因无其他选择而不得已对其产生经济依赖。因此,外部选择价值越大的一方,其选择更多且依赖性更弱,进而表现为更强的市场势力(Dobson和Inderst,2007)[13]。

在传统纵向控制关系中,通常是上游企业拥有绝对的话语权,即由制造商主导或上游主导的纵向控制。在制造商主导的纵向控制中,上游企业相对于下游企业具有较强的卖方势力,上游制造商有动力消除纵向外部性,使得市场零售价接近纵向一体化的价格。随后,上游制造商在批发价的争夺中具有先动优势,进而继续压缩下游零售商的利润空间,最终达到控制产业链的目的。但是,随着下游零售商买方势力的逐步增强,产业链纵向关系发生改变,下游企业想摆脱上游企业实施的纵向控制,甚至对上游企业实施逆纵向控制。若是第一种情形,买方抗衡势力的增强逐渐撼动了上游制造商的地位,导致原有纵向控制行为的实施受到影响,上下游厂商重启谈判,产生新的纵向控制合约。Gabrielsen和Johansen(2015)[14]从谈判势力的角度考察了上下游谈判对排他交易机理以及效应的影响,发现在买方势力和卖方势力条件下,排他交易的影响会发生较大变化。若是第二种情形,下游零售商会对上游制造商实施逆纵向控制,双方将达成新合约。下游零售商凭借其强大的市场势力占据产业链的利润区间,随之收取通道费以内部化零售服务的外部性,其结果是弱化市场竞争程度,致使零售价格趋同。

此外,由纵向控制策略引发的竞争弱化问题引起了学术界的高度关注,为探究其根本原因,众多学者试图剖析市场环境下企业实施纵向控制的内在机理以及可能引发的横向竞争弱化。以两部收费制为例,其既可以促进效率、消除双重加价,同时也存在弱化企业间竞争、造成竞争损害等负面效果。对于企业实施两部收费制可能引发的横向竞争弱化,Aalberts和Judd(1991)[15]、Desiraju(2001)[16]认为两部收费制的差异化收取固定费用行为会影响下游市场的竞争环境。Shaffer(1991)[17]认为上游制造商可通过向下游零售商提供通道费将边缘上游企业排挤出市场,从而获取垄断利润。Marx和Shaffer(2007)[18]的研究发现,零售商可使用通道费达到排他交易的目的。Rey和Whinston(2013)[19]得出了通道费排除下游竞争的条件。上述研究大都考察两部收费制引发的企业横向竞争弱化影响,却较少剖析上下游企业实施策略性行为的决策机制和内在机理。

目前,关于通道费的研究观点可以分为两类:效率促进(Chu,1992)[20]和竞争损害(Shaffer,1991)[17]。结合所研究问题,本文从市场势力的角度梳理通道费抑制竞争的文献。Shaffer (1991)[17]在下游企业主导交易情形下探究了通道费的竞争效应,发现通道费促进了企业间合谋,提高了零售价格,弱化了下游企业间竞争。Foros et al.(2009)[21]扩展Shaffer(1991)[17]的模型,从“采购联盟”视角,构建了三层市场结构,得出采购联盟会使用通道费来抑制零售商之间的竞争,使得零售价格上升,消费者福利受损。Marx和Shaffer(2007)[18]构建了上游垄断、下游双寡头竞争模型,并制定提前支付的三部收费制合约,结果显示:讨价还价能力较大的零售商可以使得上游制造商与自身签订独家战略合作协议,限制讨价还价能力较弱零售商的发展。然而Rey和Whinston(2013)[19]的研究却认为存在一种均衡,使得两家零售商并非会产生排他的情形。Miklós-Thal et al.(2011)[22]进一步证实了上述观点,即如果零售商可以同时提供排他合约与共同代理合约,则存在一种均衡使得通道费合约并不会产生排他效应。

已有研究就买方势力对纵向控制影响进行了多视角探讨,但尚存在一些不足和有待深入之处:第一,目前关于纵向控制行为中两部收费制策略的研究大多假定产业链中存在单一的纵向控制情形,从逻辑上忽略了买方势力动态变化对企业策略决策的渐变影响。然而,买方势力的变化必然会影响到上下游实施两部收费制合约的决策过程,即下游厂商可以利用其势力接受、拒绝或改变控制合约的内容,从而获取更加优越的交易条件。第二,缺乏对纵向控制行为中有关两部收费制策略引发的反竞争行为先决条件的深入研究。对企业实施两部收费制策略可能引发的上游横向竞争弱化,由于具有相当的隐蔽性使其很难被察觉,一旦两部收费制策略引发的竞争弱化效应具有强可维持性时,此时反垄断部门介入为时已晚。因此,需要全面考虑买方势力变化的情形,统一研究框架,以期更加合理地揭示纵向控制行为的决策逻辑,解释现实产业现象。同时明确两部收费制策略引发竞争弱化效应的前提条件,使得反垄断部门能够有的放矢地对其进行规制。

综上,本文以“递进的买方势力”为切入点,分别考察并比较上游制造商主导型、上下游企业讨价还价型、下游零售商主导型交易这三种情形下两部收费制策略对上游市场竞争效应的影响,剖析上下游企业实施策略性行为的内在机理,揭示其竞争弱化效应的机制。下文内容结构为:第二部分是基本假设;第三部分是下游零售商讨价还价型交易的模型均衡;第四部分是下游零售商主导型交易的模型均衡;第五部分是结论和政策建议。

二 基本假设

本文构建了一个双寡头纵向市场博弈模型,假设产业链的上游存在在位制造商M1以及另一家潜在的进入制造商M2,市场下游为双寡头零售商R1、R2。下游零售商的“递进”买方势力变化趋势为:下游小型零售商不具有买方势力→下游大型零售商具有买方抗衡势力→下游巨头零售商具有极强的买方势力,以此为基础探讨“递进”的买方势力对企业策略决策的渐变影响。具体地,模型分析分为三种情况:第一种情况,下游零售商R1、R2为不具有买方势力的小型零售商,由上游在位者M1主导交易;第二种情况,下游零售商R1为具有买方抗衡势力的大型零售商、R2为不具有买方势力的小型零售商,上游在位者和零售商R1进行讨价还价交易,上游在位者主导与零售商R2的交易;第三种情况,下游零售商R1为具有极强买方势力的巨头零售商、R2为不具有买方势力的小型零售商,由下游零售商R1对上游收取通道费并主导交易,上游在位者主导与零售商R2的交易。本部分就第一种情形进行详细探讨,后文详细探讨第二、三种情形。

那么,第一种情形下两阶段的博弈为:第一阶段,上游在位者M1为零售商R1和R2制定批发价格w1和w2,零售商按照这一批发价格购买产品;第二阶段,零售商R1和R2同时根据自身利润最大化原则制定各自的零售价格p1和p2,消费者按照这一价格购买产品。在消费者方面,假设其从零售商R1和R2处购买产品,且他们认为R1和R2是差异化的零售商,这种差异化并非源于产品特性的差异,而是来源于零售商服务、位置、消费者个人偏好等。消费者购买产品获得的效用使用简化的平方效用函数来表示(Bork,1978)[23]:

(1)

s.t.p1q1+p2q2+X≤I

(2)

q1,q2分别是消费者从R1和R2处购买的产品数量,X表示消费者购买其他产品获得的效用,I表示消费者收入水平。参数λ∈(0, 1)表示下游零售市场的竞争程度,λ越大表明零售商市场竞争程度越激烈;反之,零售市场竞争则较弱。利用效用函数可得零售商Ri的反需求函数:

pi=1-qi-λqj

(3)

其中,i,j=1, 2,且i≠j。pi是零售商Ri的最终零售价格,qi是消费者从零售商Ri处购买产品的数量。利用反需求函数可知Ri的需求函数为:

(4)

使用纵向归纳法求解上述博弈过程。其中,wμ(μ=1, 2)为在位者给零售商制定的批发价格,wη(η=3, 4)为潜在进入者为零售商制定的批发价格,Fm(m=1, 2)为在位者向零售商收取的固定费用,Fn(n=3, 4)为潜在进入者向零售商收取的固定费用(由于潜在进入者想要进入市场需要打破进入壁垒让利给零售商,因此本文假设潜在进入者不向零售商收取固定费用,即Fn=0)。第三阶段零售商Ri的决策可表示为:

maxπRi=(pi-wμ)qi-Fm

(5)

把式(4)代入式(5),同时求解零售商利润一阶条件可得:

(6)

具体地,R1的批发价格构成了它的销售成本,销售成本的上升带动p1的提高。而竞争零售商R2的批发价格上涨推动着p2的上升,由于价格决策具有互补性,p2的上升会使得R1提高自身的零售价格,即p1的上涨。接下来首先分析在位者在满足零售商参与约束的条件下,为零售商Ri确立两部收费制合约(wμ,Fm)。其中:

s.t.qi∈arg maxπRi

πRi≥0

(7)

在本文的纵向结构中,如果下游零售商不能与上游制造商达成合约,只能退出市场。因此假设零售商的参与约束为0,在位者会通过Fm收取零售商的全部利润,固定费用为:

Fm=(pi-wμ)qi

(8)

此条件下,上游制造商会确立最优的批发价格以确保整个产业链的利润最大化,同时在位者与潜在进入者的决策方式相同,即:

(9)

三 下游零售商讨价还价型交易的模型均衡

在零售商没有讨价还价能力情形下,两部收费制策略不会对潜在进入者产生排他效应。接下来考虑下游零售商具有买方抗衡势力时对上游在位者以及潜在进入者的决策影响。根据上一部分的基本假设,在下游零售商与上游在位者进行讨价还价交易时,假设R1为具有买方抗衡势力的大型零售商,R2为无买方势力的小型零售商,此时存在如下三阶段的博弈:第一阶段,在位者与零售商R1谈判确定合约(w1,F1),为零售商R2制定合约(w2,F2)。第二阶段为在位者与潜在进入者之间的博弈。相较于具有谈判能力的R1,R2只能被动地接受合约。若潜在进入者无法打破在位者为R2提供的合约壁垒,那么潜在进入者更加不可能与具有抗衡势力的R1达成交易,即潜在进入者无法进入市场。若潜在进入者有能力多让利给R2,它就能进入市场并占据R2部分的市场份额,由于潜在进入者已经进入市场,接下来他将与在位者争夺合约签订权。第三阶段,零售商R1和R2根据签订的合约确定各自的零售价格p1和p2,将产品销售给最终消费者。在上下游合作交易模式下,买方抗衡势力的出现表示R1规模的扩大和市场地位的上升,进而会影响R1的零售价格决策模式。本文试图探究具有买方抗衡势力的R1对下游竞争对手R2以及上游潜在进入者M2的决策影响。

现阶段,考虑在位者与R1和R2分别敲定交易合约(w1,F1)以及(w2,F2)。消费者效用函数延用式(1)-式(4)。在零售价格决策部分,R1根据自身利润最大化制定零售价格p1,然后R2制定零售价格p2。首先考虑R1的价格决策。在观察到R2的决策以后,R1依照利润最大化制定零售价格p1。两者的决策可以表示为:

Fm=(pi-wμ)qi

(10)

在以上条件基础上,在位者与具有买方抗衡势力的R1通过谈判敲定合约,为无买方势力的R2制定合约。具体可表示为:

(11)

maxπM1=w1q1+F1+w2q2+F2

(12)

(13)

F1=(p1-w1)q1-γ(p1q1+w2q2+F2)

(14)

(15)

F2=(p2-w2)q2

(16)

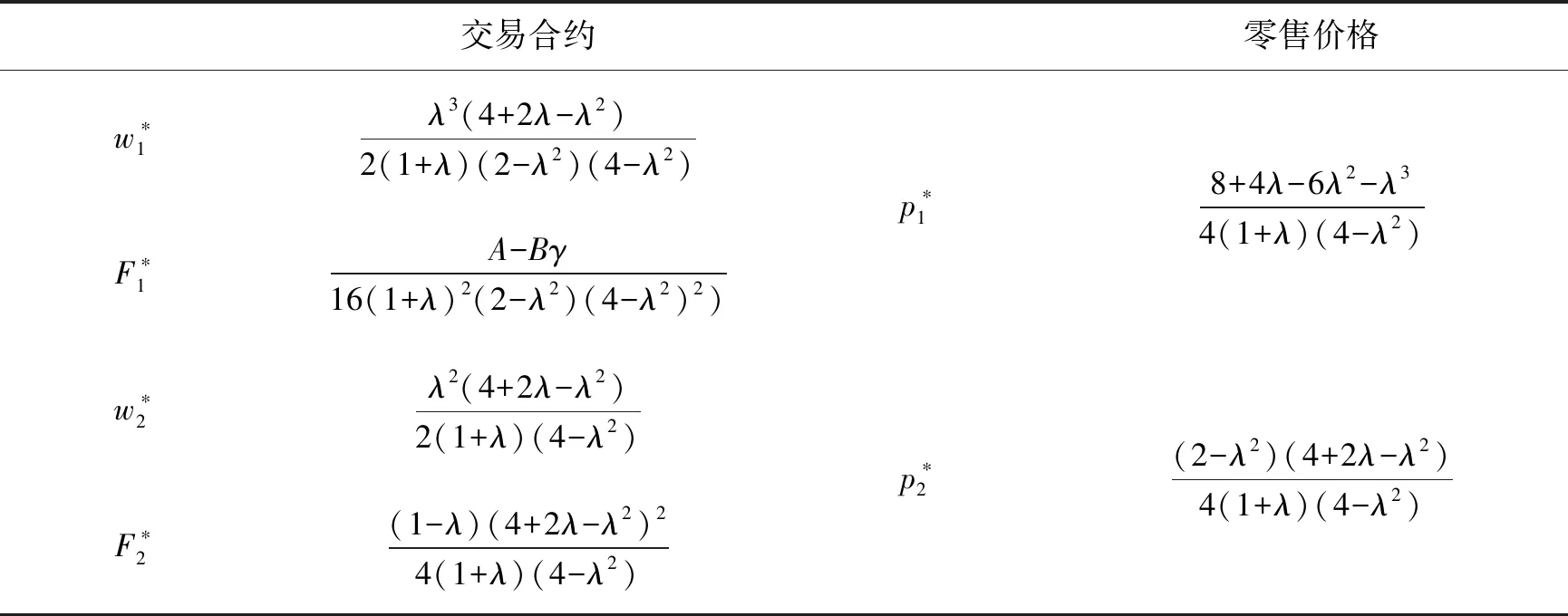

表1 交易合约和零售价格均衡结果

其次,分析买方势力对零售价格的影响。结合表1可知,在大型零售商具有买方抗衡势力的情况下,买方势力变化不影响零售价格的主要原因有以下两点:第一,与买方势力不影响批发价格的机理一致,不再赘述;第二,买方势力仅是价格下降的必要条件。在零售商具有讨价还价能力时,可以看出其价格有所上涨。得出这一结果的原因在于零售商的买方抗衡势力使其具有了零售价格决策的领导权,进而增强了其自身定价能力。

结合上述分析,考虑在位者与潜在进入者之间的博弈。由于小型零售商没有买方势力,在位者会通过固定费用收取其所有利润,此时小型零售商更倾向于潜在进入者的进入,而不会对其进行排他。若潜在进入者无法给出优于小型零售商与在位者原先签订的两部收费制合约的新合约,那么潜在进入者将无法进入市场,在位者制定的两部收费制合约形成了壁垒效应。若潜在进入者给出的新合约优于小型零售商与在位者原先签订的两部收费制合约,那么潜在进入者将进入市场并占据小型零售商部分的市场份额。

命题1:当下游企业没有买方势力或者具有较弱的抗衡势力时,两部收费制策略从本质上并未弱化上游市场竞争,但存在“壁垒效应”。

命题1表明,若潜在进入者无法给出优于在位者提供的合约的新合约,那么潜在进入者就无法进入市场,两部收费制合约产生了一定的壁垒效应。潜在进入者一旦能够打破市场的进入壁垒,那么无论在位者或者具有买方抗衡势力的零售商如何决策,潜在进入者始终可以不被排除于市场在外。若潜在进入者的横向势力足够强,那么它会分得更多的市场份额。但即使这样,它也无法将在位者排除市场,原理与在位者无法将潜在进入者排除市场一致。可以看出,两部收费制纵向策略在这两种市场结构下并未弱化上游市场竞争。

四 下游零售商主导型交易的模型均衡

根据第二部分的基本假设,本部分探讨在下游零售商主导交易时,通道费合约排他效应的条件及影响。具体地,假设R1为具有极强买方势力的巨头零售商,R2为无买方势力的小型零售商。巨头零售商R1对上游在位者以及潜在进入者实施通道费合约,此时在位者、潜在进入者和零售商之间存在如下三阶段博弈:第一阶段,在位者向零售商R1提出共同代理合约或者排他合约,零售商R1选择接受或者拒绝。第二阶段,若达成共同代理合约,说明零售商R1将与在位者、潜在进入者制定批发价格。若达成排他合约,在位者与零售商R1将签订新通道费合约,潜在进入者无法进入市场。第三阶段,在两种不同情形下,R1和R2制定各自的零售价格。

为区别在位者与潜在进入者之间的需求,对消费者平方效用函数略作修改,令在位者的需求高于潜在进入者的需求,同时参考国内外学者的设定方式,新的消费者效用函数为:

s.t.p1q1+p2q2+Y≤I

(17)

q1=a-p1+bp2

(18)

q2=1-p2+bp1

(19)

(一)共同代理合约均衡分析

依照逆向归纳法进行求解。巨头零售商R1的利润由两部分组成。假设零售商R1对在位者和潜在进入者提供的产品设定相同的零售价格,同时加入潜在进入者的势力参数k且满足k∈(0, 1)。零售商的利润分别为:

(20)

(21)

在位者与潜在进入者的利润函数分别为:

(22)

(23)

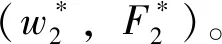

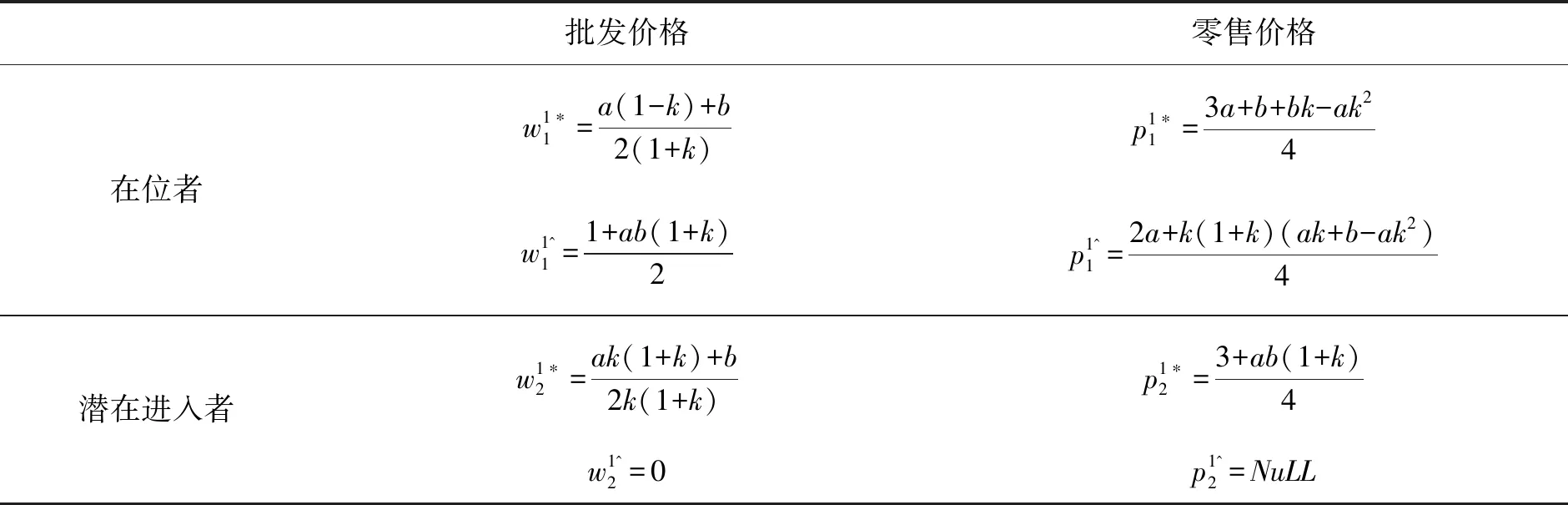

根据利润最大化的一阶条件得出均衡零售价格,并将其代入式(20)-式(23)中,进而对批发价格求导可得在位者和潜在进入者对零售商的批发价格以及产品零售价格,结果见表2。

表2 均衡价格结果

命题2:在共同代理合约下,相比于潜在进入者,在位者给巨头零售商提供的批发价格更低,带来的边际利润更高。

(二)排他合约均衡分析

下文考虑在位者与巨头零售商达成排他合约时的均衡情况。为突出通道费排他的机制,假设潜在进入者被排除于市场之外。依照逆向归纳法进行求解,零售商的利润分别为:

(24)

(25)

根据利润最大化一阶条件得出满足R1和R2利润最大化的零售价格为:

(26)

(27)

博弈第二阶段,在位者制定批发价格,在位者的利润函数为:

(28)

将零售价格先代回需求函数,进而代入式(28),分别对批发价格求导,解得最大化利润条件的一阶批发价格为:

(29)

(30)

命题3:当在位者与潜在进入者的产品可替代性较低时,随着产品需求量上升,批发价格下降。在位者给小型零售商制定的批发价格与在位者的产品需求量无关。

命题3表明,在排他均衡条件下,随着在位者与潜在进入者的竞争程度愈演愈烈,在位者与巨头零售商达成了类似忠诚折扣的合约,产品需求量越大,批发价格呈现先大幅降低后回升的趋势;对于不具市场势力的小型零售商来说,批发价格始终保持不变。

(三)共同代理合约与排他合约机制对比分析

为剖析下游巨头零售商实施通道费合约排他效应的条件及影响,从在位者以及巨头零售商两个角度探讨通道费发生的前提条件。对于在位者而言,只有在排他合约下的利润高于共同代理合约下的利润时,在位者才有可能提出排他合约,否则通道费的排他性就无从谈起,即应该满足如下条件:

(31)

此外,对于巨头零售商而言,排他合约所带来的利润高于共同代理合约是其接受排他合约的先决条件,即还应满足如下条件:

(32)

整理式(31)、 (32),可得具有排他效应的通道费F1应该满足的约束条件为:

(33)

即:

(34)

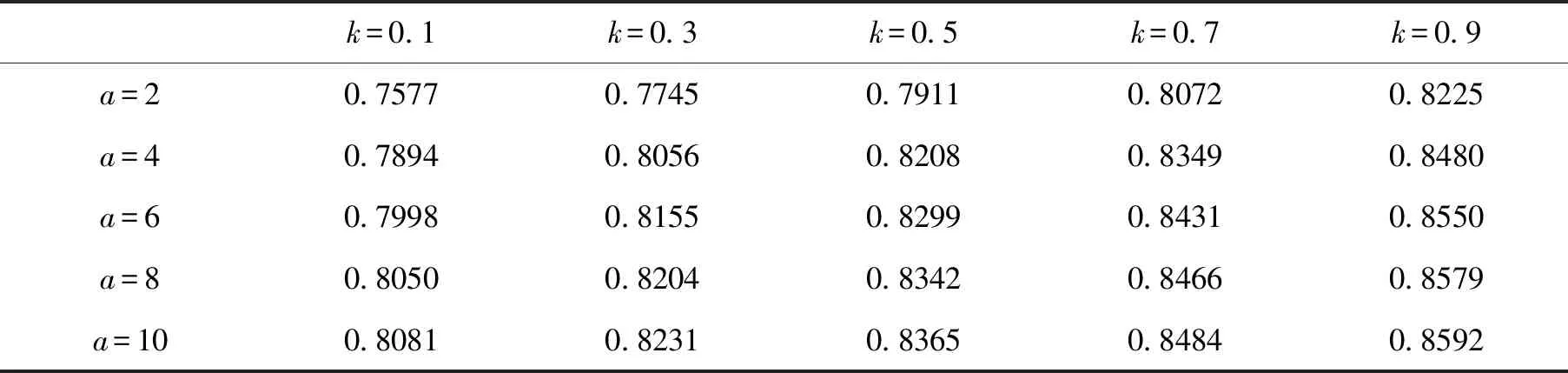

表3 不同a、k取值下Δπ=0时b*的变化趋势表

对表2结果进行分析。b*为排他与共同代理情形下利润差为零的临界值。当b>b*时,排他情形下在位者与巨头零售商利润之和大于共同代理情形下两者的利润之和,反之,则结论相反。即当b∈(0,b*)时在位者将与巨头零售商达成共同代理合约;当b∈(b*, 1)时,在位者与巨头零售商达成排他合约。同时可以看出b*随着a、k的增加而增加,且增加的幅度逐渐减低。

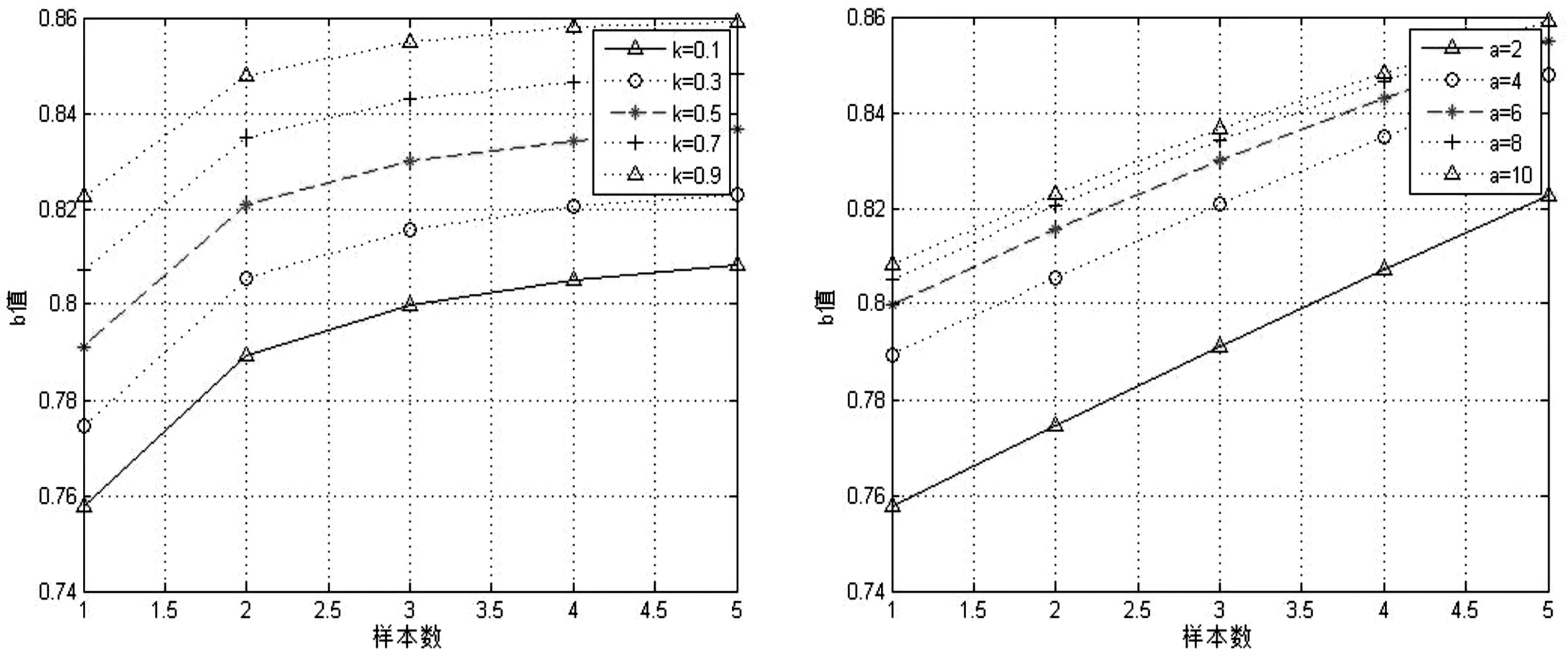

命题4:只有当在位者和潜在进入者之间的竞争可替代性高于一定程度时(即b>b*时),通道费合约才具有排他效应,会排除潜在进入者。b*会随着在位者潜在需求量a以及潜在进入者市场势力k的增加而增加,同时a和k的增长会进一步压缩在位者的排他空间。

图1 a、k的变化对b值的影响

从命题4可知,在位者很难轻易地将潜在进入者排除于市场之外,因为其需要满足两方面的条件约束。一方面,在位者在选择与巨头零售商实施排他合约时需要保证排他的利润要大于共同代理的利润。另一方面,巨头零售商单独与在位者合作时的利润要高于巨头零售商与两家上游制造商合作的利润。换言之,只有当二者能够“瓜分”的“总蛋糕”变大时,排他才有可能实现,而上游厂商之间的竞争可替代性是影响蛋糕大小的直接因素,在位者的潜在需求、潜在进入者相对于在位者的市场份额会影响上游厂商之间的竞争替代程度。当在位者的潜在需求增加时,这就势必使得在位者与巨头零售商之间的交易量增加,此时巨头零售商就更具话语权,排他的难度增加;当潜在进入者的市场势力增大时,潜在进入者的市场份额上升,其市场势力、市场地位紧追在位者,同时它能给巨头零售商带来的利润越来越多,因此使得在位者的排他空间进一步被压缩。

只有产品之间的竞争替代性高于临界值时,才能实现排他交易的第一步:使蛋糕做大。从潜在进入者的角度出发,首先为了防止自身被排挤出市场或根本无法进入市场,潜在进入者应该努力降低与在位者之间的异质性,在一定程度上增加产品的同质性,缩减排他区间。在进入市场之后,潜在进入者应该提升自身的核心竞争力并努力创新产品,加大自身产品与大型制造商产品之间的差异化程度。

五 结论与政策启示

当前纵向控制策略造成的反垄断案件触发学术界和实务界思考如何有效防范并规制企业两部收费制引发的反竞争行为。基于此,本文构建上下游合作交易的纵向结构模型,从递进的买方势力视角深入剖析两部收费制弱化上游市场竞争的内在机理,主要结论为:(1)在下游企业没有买方势力或者具有较弱抗衡势力情形下,潜在进入者和在位者之间的价格战以及潜在进入者攻克在位者制定合约壁垒的能力决定着上游市场的竞争情况,即两部收费制策略从本质上并未弱化上游市场竞争。然而需要注意的是,一旦潜在进入者无法打破在位者建立的进入壁垒,在位者便会充分利用其市场支配地位实施转售价格维持、搭售等一系列纵向控制手段,进而弱化上游市场竞争,以实现市场垄断。(2)在下游企业主导交易的情形下,当排他合约利润高于共同代理合约利润,并且在位者和潜在进入者的品牌可替代性高于一定程度时,通道费合约会产生排他效应,其弱化上游竞争的程度有限。(3)买方势力递增将在一定程度抵制上游在位者的垄断势力,可有效改善上游市场竞争环境。

据此得到的政策启示有:

(1)反垄断部门可对中国零售行业的上游市场竞争情况进行集中调查和评估。反垄断的最终目的绝不是消除市场势力,而是防止市场势力的滥用,进而保护市场竞争,提高市场效率。具体地,调查可以从宏观行业层面与微观企业层面两个维度考虑。在宏观行业层面上,反垄断部门可根据市场集中度、盈利水平等指标评估市场竞争情况。市场集中度反映了上游市场的结构和竞争情形,盈利水平则在一定程度上反映出市场势力的变化。在微观企业层面上,反垄断部门可重点关注市场份额较大、零供冲突发生频繁的上游垄断企业或上游跨国公司的经营活动。企业之所以有能力在行业内占据垄断或者支配性地位,说明其为潜在进入者构建了具有相当难度的进入壁垒,同时为其后续一系列的纵向控制行为埋下伏笔。因此,反垄断部门应当重点监管那些带有垄断性质公司的策略性行为。此外,这种调查实质上也是在向上游垄断企业发出一种信号,表明反垄断部门对其行为的规制倾向,促使其规范自身行为,达到规制震慑的作用。

(2)在对零售行业上游市场竞争情况进行调查评估的基础上,反垄断部门应重点跟踪调查下游市场中买方势力突出的巨头零售商,并采取适当的规制措施。结合本文研究结论可知,当下游零售商没有买方势力或者具有较弱的抗衡势力时,下游零售商影响市场竞争的程度十分有限,因此反垄断部门需将关注重点放在具有极强买方势力的巨头零售商上。一旦反垄断部门发现某巨头零售商频繁地与制造商发生争执,并且该巨头零售商以往与制造商发生过冲突矛盾,则可以主动对这些零售商展开反垄断调查。此外,在反垄断部门接收到具体的举报后需及时开启反垄断调查。一般而言,关于反垄断的举报针对性较强,往往是零售商策略性行为所引发的反竞争效应问题。此时,反垄断部门除了需要考虑竞争效应,还需要综合考虑该行为对经济效应的影响。

(3)辩证地看待下游企业实施的逆纵向控制行为。本文研究发现,只有当排他合约利润高于共同代理合约利润并且在位者和潜在进入者的品牌可替代性高于一定阈值时,通道费合约才会产生排他效应。可以看出,通道费合约导致排他效应发生需要满足严苛的条件,其弱化上游竞争的程度较为有限。此外,由于下游极强的买方谈判势力会在相当程度上抵消上游在位者的垄断势力,故而下游企业实施的逆纵向控制行为在一定程度上可以改善上游市场竞争环境。因此,反垄断部门需着重考察下游企业实现排他的先决条件,有的放矢地进行规制。