种桂友:京作大师 心系传承

王雅静

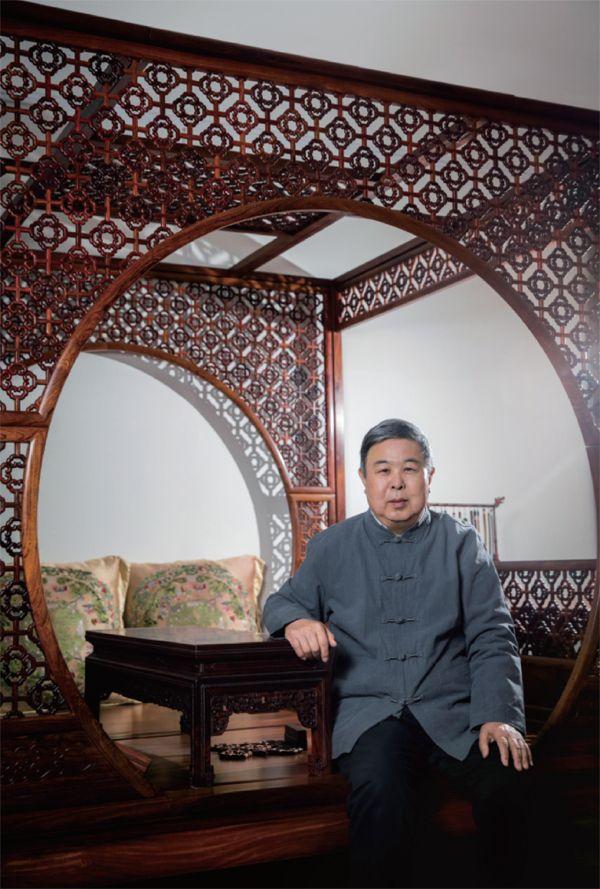

种桂友

1949年12月出生,家具制作技艺(京作硬木家具制作技艺)代表性传承人、中国国家级非遗传承人。1968年到龙顺成学徒,先后从事京作硬木家具制作、古旧家具修复以及企业生产、技术、质量管理工作。2008年被崇文区文化委员会推荐为北京市级非物质文化遗产项目“京作硬木家具制作技艺”传承人;2009年6月被中华人民共和国文化部任命为非物质文化遗产传承人。

榫卯技艺与京作家具

提到京作硬木家具的制作,离不开“榫卯”二字。业内人士普遍认为,京作家具的榫卯结构代表了中国古典家具的“最高水准”,也代表着明式、清式家具的“主流”。有些传世家具,即使遍体鳞伤,但仍不松不散,这都要得益于地道的榫卯结构。

在京作国家非遗传承人种桂友看來,“榫卯”结构的作用基本可以用两个词概括——连接和制约。简单来说,榫卯是采用凹凸部位相结合的一种连接方式。这种连接方式的特点是在两个物件上不使用钉子,便能使物件连接得极其牢固。这种连接方式是古代中国建筑、家具及其他器械的主要结构方式。“如同两个人握手,这个简单的动作不仅仅是两双手拍在一起,而是握在一起的时候算是连接,但相互扣住手指的同时又显现了一定的相互制约作用。”

连接与制约,这样的相互作用不禁令人想起老子在《道德经》中所说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”人们依据于大地而生活劳作,繁衍生息;大地依据于上天而寒暑交替,化育万物;上天依据于大“道”而运行变化,排列时序。万物彼此连接,相互制衡,顺自然而行。一个小小的连接部件中已然映射了中国古老文化哲学,延续至今依然在为工匠们使用。

在聊过内部构件后,对于“京作家具”中的“京作”一词,很多人都觉得这是北京地区形成并流传的一种做工,但在种桂友看来,这个说法并不全面。种桂友不紧不慢解释说:“家具制作的主要三大流派是苏作、广作、京作。其中,京作是形成最晚的一个流派,大约是在清代末期。当年,明成祖下诏以南京皇宫为蓝本,兴建北京皇宫和城垣。在建筑过程中,调用了大批的南方工匠,仅谈故宫的家具,实际上是以苏作家具为主,又包含一部分广作家具的。随后,依据皇室贵族的需求偏好,在大批文人的设计参与下,工匠们将这两种工艺融合,逐步形成了京作家具这种流派风格。而后,当时很多宫廷造办处的工匠散落民间,家具、刺绣、雕漆等等这些手艺人在民间纷纷开办作坊以维持生计。这些手艺人们掌握的技艺便是‘京作的缘起。”

既然京作是融合了其他两个流派而形成,它又有怎样的特点呢?

“如果要谈京作家具的特点,就不得不先了解一些其他流派的特点。苏作的家具精致内敛、用料讲究但其气场不足,看起来略显单薄。而广作家具则是整体张扬外放,但又不够含蓄。所以,京作则融合了两个流派的优点,结合而成。但目前,这几个流派的特点划分已经不那么明显了,目前大部分家具的基本造型以京作为主,而根据具体家具的不同场合、性能的需求再做具体的加工创新。”种桂友如是说。

因材施作 缔造精品

早在1968 年,种桂友入行,开始跟着老师傅们学手艺,当时换了很多位老师傅带着种桂友学习,就是为了能让他全方位掌握这项技艺。“一日为师,终身为父”这句老话儿种桂友时常挂在嘴边,他是在一个传统的学习方式中逐步成长的,对于祖辈们的教诲一直熟稔于心。

对于这门手艺触类旁通的种桂友在19 岁就进入了百年老字号龙顺成,学习硬木家具的制作与古旧家具的修复技术。多年来,他不仅参与过龙顺成多项重大工程产品的制作或监制工作,编写过许多技术性文件,还主持修复过多件珍贵古家具,对于硬木家具的结构方法等,他有着丰富的经验。同时,在传承了京式古典红木家具制作工艺的基础上,种桂友根据时代特色不断对红木家具进行外形、功能及部分手工艺的创新。

当谈到令种桂友印象最为深刻的一件家具制作时,他向我们讲述了这样一个故事:

当时种桂友还在工厂工作期间,大家接到订单,要求做一套雕云龙的沙发椅。面对着刚刚从制材车间取的板材,工人们一看就十分头疼。因为最大的一块板材中间带有一条很不规则的黑色曲线。大家望着这条黑线面面相觑,不知如何是好。于是,有人去请教种桂友,想听听他的意见。

种桂友来到现场,围着这块板子转了好几圈,踱步琢磨,时不时用一块湿布擦一下表面,看看纹理,忽然间,他就有了灵感。“我就用粉笔按照取材的尺寸画好了样子,椅子靠背的宽度大约在50厘米左右,上下各拼接一块组合而成。当时大家都不能理解我的这种做法,做到一半的时候,领导看到这块板材就很不理解,直接找到我进行质问,于是,我就领着他来到车间,把这几块板材摆在远处,大家瞬间明白了,这条黑色的线在远处观望宛如一条龙,时隐时现。”

等到这组椅子完成后,四小一大,转圈摆放在展厅中,远观就是一条龙,曲折蜿蜒,见首不见尾。“这组沙发椅刚刚摆在展厅,就有一位有缘人将它们买走。但这件事情至今都让我印象深刻。”

这样的物件应了行里的老话——“因材施作”。所谓因材施作,就是面对一种可遇不可求的特殊材料,工匠们能够有魄力去化腐朽为神奇,将材料发挥出最大的价值和功效,缔造令人惊叹的作品。但成就这样的作品对匠人们的要求极高,不仅需要长期的经验累积,还需要有慧眼识材的能力。当然,其中也缺乏不了运气,好的材料需要找到对的人。而种桂友就是这样的人。

“压力也有,但责任更多”

2009 年6 月,种桂友被中华人民共和国文化部任命为非物质文化遗产传承人之后,他并没有开启悠闲的退休生活,而是依然在为这项非遗技艺的传承思考着。他直言,“面对这个身份,压力也有,但责任更多。”

“国家对非物质文化遗产传承人有一项要求,就是把自己的技能总结传承。当年,在我学习这些技艺的时候,都是师傅口传心授,‘师傅领进门,修行在个人。所以,当需要我把这些内容整理成文字材料的时候,压力就随之而来。”

实际上,目前市面上关于红木家具的研究著书很多,但关于实践制作类的书籍几乎没有。究其原因,种桂友说:“掌握手艺的工匠们不会把自己的技能书写下来,因为他们大多文化水平不高,我的师傅们文化水平最高的念过两年私塾,而且这个行当之前一直是口传心授的。而知识储备较多的文化人大多很少实际操作。这就造成了现在的困境。”

从2007年起,种桂友就开始积累材料,用了近10年的时间完成《榫卯》一书。这本书讲述的是京作硬木家具传统结构营造技艺及图解。全书分硬木家具制作工艺流程、京作硬木家具结构营造技艺及图解、古旧硬木家具维修技艺等五部分,有图有数据,有介绍有分析。种桂友和其“再传弟子”刘岩松把凝聚了京作艺人无穷智慧和京作榫卯技艺的所有要旨以及他们在实践中所知、所思、所想、所得,倾其所有奉献给了读者。

“对于这本书,我只是觉得尽力完成了一份自己的工作,希望对于从事本行业的人有些帮助,对于行业外的人,能让他对这个行业有所了解。如果有人想通过看完这一本书就掌握了这项技能,那实在是不可能。”

近期,种桂友又开始筹划另一本书——《修形》。“图纸是工程师的语言,很多的制作细节都需要包含其中。现在,很多机械制图都会精细到连一个螺纹的尺寸都标注出来。而目前的家具制图依旧不够详细,细节处的标注更加不清晰。‘修形就是讲述这个问题。我考虑再利用三四年的时间来完成这本书。”

种桂友在传播京作硬木家具制作技艺这件事儿上,不仅仅局限在著书传播,他还会时常参加各种科普讲座、组织相关体验活动等等,他一直在通过自己以及周边人的共同协作让更多人了解家具中蕴藏的中国传统文化。

一场近两个小时的采访临近结束,种桂友却丝毫不见疲倦。他一边抚摸着旁边的家具,一边喃喃自语说道:“从这种技艺的萌芽、产生、发展到完善,集结几代人智慧的结晶,整体的进程都融进了民族文化中,我的一辈子一直在做这件事儿。”

“ 文化自信的前提是尊重”

Q 如果要完成一件硬木家具,耗时平均要多久呢?

A 具体耗时的话很难讲,要制作一件京作硬木家具第一道工序是制材,就是把一根圆木拉成板材,然后进行干燥处理,最后达到一个基本的木材性质的稳定。所要用的木材准备好以后,进入家具的加工过程。从原木开始完成一件器物至少要半年时间。如果把前面的工序过滤掉后,只从可使用的板材来讲的话,需要考虑构思与设计两个过程,构思根据使用需求,设计草图后,与客户达成共识,进行材料分析等下料制作,其中,沟通的时间也可长可短。如果一切都准备就绪,简单的器物几天就有可能完成,如果是复杂产品就需要几个月之久。复杂程度与器物的体积尺寸、结构点的数量等都有关。

Q 从事京作硬木家具制作至今,您的成就感来源是什么?

A 成就感其实谈不上,我从1968 年进入这个行业至今,虽然在2009年就正式退休了,但在龙顺成当了七八年的顾问,直到现在还在这个行业中。我感觉我除了自己的这门手艺,也没有其他擅长的事情,在我还没有丧失任何行为能力或是语言能力之前,我也要继续这样做下去。我总是觉得,还有很多想做的事情还没有做,例如写书这件事,目前一直在构思阶段,也在不断寻求别人帮助,我一直想多为这个行业再做些事情。

Q 我们的国家发展到今天,发生了日新月异的变化,您是怎样见证的?感受如何?

A 我深刻感受到国家的变化是很大的,自我入行的时候,当时的基本操作都是手工操作的,机械参与的步骤很少,到了现如今,基本都是机械操作,需要手工加工的部分很少。有些人认为机械活儿不好,但在我看来,机械加工的精细程度比手工制作要高很多,效率也很高,工人的劳动压力也会减少。

Q 说一件在您记忆中,与祖国息息相关的、令您印象最深刻的一件事。

A 我记得当时是1969年,新中国成立20周年,我还在学徒期间,我与师傅一起参与制作了五个电视柜,一个放在天安门城楼,另外四个是放在四位首长家里。电视柜用来放置当时咱们国家的北京牌电视机。当时使用的材料是翻修天安门城楼上大柱子的材料金丝楠木制作而成。大概在2007年左右,我偶然碰到一位客人前来翻修一个旧家具,这个家具就是当时我参与制作的电视柜。这位客人想要改制这个家具,我通过沟通后,把这个电视柜回收到龙顺成作为永久收藏,它对于龙顺成来说很有意義,到现在还在龙顺成的收藏馆。

Q 新时代下,您如何理解文化自信?

A 我觉得,文化自信的前提是尊重。既然从事于此,对这个职业就要有敬畏之心。

我们这个行业与各种材料打交道,一种材料的“成材期”至少需要150 年,所以,一定不能浪费材料,运用自己的全部才学知识通过这种珍贵的材料达到一个理想的结果。我总说“随便一根木头都是咱们爷爷辈儿的”,我们知道这种材料的得来不易,所以更加珍视。这种技艺也是如此。在我所从事的行业中,我们的长辈可能觉得这个技艺就是一种谋生手段,但实际上,从这种技艺的萌芽、产生、发展到完善,集结几代人智慧的结晶,整体的进程都融进了民族文化中,我的一辈子一直在做这件事儿,更加有责任把它传承下去。