壮族布洛陀与瑶族盘瓠文化的多维比较

——以广西田阳与金秀为中心

李斯颖

(中国社会科学院民族文学研究所,北京 100732)

一、壮族布洛陀与瑶族盘瓠文化比较的基础

壮族与瑶族同为广西的世居民族,他们在文化上既有着岭南的地域共性,又保持着各自的民族个性。壮族的主体是岭南西瓯与骆越族群的后裔,不同地方的壮族人民自称有所不同,包括布壮、布越、布雅依、布依、布土、布侬、布曼、布沙、布傣、布敏、布偏、布㟖等。他们至今仍传承着古老而厚重的百越文化,相关考古遗存丰富。瑶族先民的原住地为湖南以北的黄河、长江中下游地区及淮河的中上游地区。作为自唐末宋初就大量迁入两广的移民,他们扎根岭南已有千余年的历史,自称为勉、门、荆门、布努、布诺、拉珈等。[1](P7-21)瑶族人民恪守自己的传统,也善于融入新环境,学习并借鉴当地其他民族的文化。壮族和瑶族虽然支系众多,但在族群内部却保持着相对统一的民族身份认同。他们很早就产生了“中华民族”的意识萌芽并不断加以培护和巩固。两个民族有着彼此友好往来的经历,在文化上相互借鉴与交流。基于上述原因,笔者试图选择两个民族中具有代表性的文化事项,解读其民众吸收多元文化、凝聚民族精神与维系民族传统等诸多方面的努力和坚持,以达到从新角度理解其文化特质的目的。

布洛陀与盘瓠是本文进行文化比较的选择对象。它们分别以壮族人文始祖布洛陀和瑶族始祖盘瓠信仰为核心,是两个民族世代传承的珍贵遗产,是二者文化中的典型代表。布洛陀与盘瓠文化表现形态丰富,叙事内容独特鲜明,族群特征浓郁,至今仍以活态方式在民间呈现。它们都已入选第一批国家级非物质文化遗产名录,其中,布洛陀文化以民间文学中史诗的形式入选,而盘瓠文化以盘王节的民俗节日形式入选。虽然入选形式不同,但二者作为产生较早、传承广泛的各自民族文化精髓,在本质上有着诸多相似之处,对各自民族传统有着全面而巨大的影响。壮族的布洛陀文化以布洛陀史诗演述为精髓,依托本民族民间宗教神职人员——布麽在不同的仪式场合下完成演述,后来借助壮族的方块壮字得以记录于册。布洛陀史诗主要讲述了布洛陀夫妻为壮族先民开天辟地、创造万物、安排秩序、解危除难的丰富历程,凸显了始祖的神圣与聪慧。在民间,布洛陀神话和传说的流传也增添了布洛陀慈爱助人的形象特征。布洛陀的信仰与叙事充分展示出壮族先民对于世界与人类社会的理解与阐释,并影响着后裔的行为方式与文化发展,存在意义重大。同样的,瑶族的盘瓠文化很早就收录于汉文典籍之中,以盘瓠立功、护佑瑶民渡海等叙事为中心,依托瑶族民间神职人员——师(道)公在“还盘王愿”等仪式上演述“盘王(大)歌”为主要传承方式之一。此外,以“评王券牒”形式存在的诸多文本是盘瓠文化中较为特殊的民间文献,记载了盘瓠杀敌立功等神话内容,具有不可估量的历史价值。盘瓠信仰在瑶族文化记忆中的重要性首屈一指,对瑶族服饰、节庆、歌谣等的影响十分深远。此外,布洛陀与盘瓠文化的传承与影响并不仅局限于壮、瑶两个民族。布洛陀文化在与壮族同属一个语族的布依、水、毛南、仫佬等民族中都有着程度不一的承继;盘瓠文化在瑶族以外的畲、苗等民族中亦保存着丰富的内容。二者作为多个民族早期共享的文化经典,值得我们在比较中重新审视。正如乐黛云指出,比较方法的运用将有助于多元文化的发展,寻求文化的新生长点,并有助于对自身文化的新理解。[2](P1-8)由此看来,壮族布洛陀与瑶族盘瓠文化具有比较的基础与可行性。

壮族布洛陀与瑶族盘瓠文化的比较涉及多个层面,包括叙事的内容、形象的塑造、仪式的程序与展演、文化基因及其蕴藏的民族文化性格等。如今,布洛陀和盘瓠文化都在广西壮族自治区内形成了较为瞩目的传承中心。布洛陀文化的传承以百色市田阳区为代表,其地界内的敢壮山上有敬奉布洛陀夫妻神像的庙宇,当地的风俗传说多与布洛陀有关。田阳还以敢壮山为中心建设了壮族人文始祖布洛陀遗址,打造了一年一度的布洛陀文化旅游节,使传统文化焕发出新的活力。盘瓠文化的传承以金秀为中心。正如费孝通先生所言:“世界瑶族文化研究中心在中国,中国瑶族文化研究中心在金秀。”[3](P107)金秀汇集了五个瑶族支系的人民,成为考察瑶族文化的重要地域。当地的瑶族人民共同敬奉盘王,每年都会举办盘王祭祀及盘王节旅游活动,推进了瑶族文化的活态传承与创新。由此,本文在对壮族布洛陀与瑶族盘瓠文化进行比较探索时将侧重以田阳与金秀为中心。笔者曾多次在田阳县及其他壮族地区进行布洛陀文化调查,观摩过布洛陀史诗的仪式演述,参加过若干届的布洛陀文化旅游节。与此同时,笔者也曾对盘瓠神话进行过一些学术梳理与思考,观摩过金秀及其他地区的还盘王愿仪式与盘瓠神话演述,参与了盘王节的相关活动。以研究者的感性经历与调查实际为基础,完成对布洛陀与盘瓠文化的学理比较,将会有助于重新认识壮、瑶两个民族文化的特质。这一工作的完成,将更能凸显两个民族性格的异同之处,探索中华多民族文化在历史上的交往、交流、交融,增强社会主义新时代民族间的理解与互动,促进中华民族共同体意识的凝聚与增强。

二、布洛陀与盘瓠叙事的比较

布洛陀与盘瓠叙事的现状较为复杂,二者兼有韵、散形式的口述文本存在。篇幅较长的韵文版本通常为民间神职人员在特定神圣场合下的演述,学界习惯称之为“史诗”,故有“布洛陀史诗”与“盘王史诗”之称。有些不限定场合演唱的相关短歌,常被称为“古歌”或“歌谣”,如“布洛陀古歌”“盘王歌谣”等。民间亦多见散文形式的叙事,对演述场合与演述者的要求不高。除了口述文本,布洛陀与盘瓠叙事还有大量的书写文本存世。布洛陀史诗以方块壮字手抄本为主,目前最早的文本为清代嘉庆十八年(公元1804年)的版本。靠汉字偏旁部首重新组合、表达壮语音与意的方块壮字,对布洛陀史诗的保存起到了积极作用。盘瓠叙事的文本主要是师(道)公使用的汉文仪式用书及“盘王券牒”文献,已发现的相关资料达百余件。各类对唱形式的瑶歌也有汉字文本记载的盘瓠内容。盘瓠叙事的文献存世时间早,相关典籍更为丰富。目前已知最早在东汉应劭的《风俗通义》里,已有对盘瓠神话的记载。

为了方便讨论,在此将壮族布洛陀和瑶族盘瓠叙事按狭义与广义进行界定。狭义的布洛陀叙事,指的是壮族人民传承的、以神话与史诗形式为主的布洛陀创世与文化创造的内容。广义的布洛陀叙事,则除了上述内容之外,还包括涉及布洛陀的各类传说、短歌谣等。狭义的盘瓠叙事,主要是“指应劭《风俗通义》、干宝《搜神记》等文献中所记载的那个神话类型,即有‘许诺——立功——嫁女——繁衍后代’等主要母题的神话类型”[4](P5-6)。广义的盘瓠叙事则包括盘瓠立功、护佑瑶民渡海及各地流传的盘瓠进行文化创造的神话,以及和盘瓠有关的风物传说等。在此,笔者使用的主要是广义的布洛陀与盘瓠叙事,若要使用狭义的布洛陀与盘瓠叙事概念,将会特别指出。

如前所述,布洛陀叙事的内容主要与创世、万物及文化起源有关,其中的主要母题包括天地起源、顶天增地、兄弟分家、日月起源、人类起源与射日、物的起源、文化和社会秩序的出现等七方面。在此基础上可归纳出布洛陀叙事的主要母题链,即远古天和地相连,混混沌沌。一个三黄蛋(磐石)形成了天、地、水三界。天地太近,布洛陀(用铁柱)撑开天。他用智慧打败了雷王、图额(水神)、老虎三位创世神,从此这四个兄弟分了家。布洛陀造出了日月。他(或让其他人)用泥土造人,或让洪水后躲过劫难的兄妹结为夫妻,或与姆洛甲生人,天下才有了人烟。他指导英雄射日,又帮助人们唤出太阳。布洛陀和许多物的起源有关。他教人们摩擦木块生火,教人们取来谷种,还造牛帮助人们耕田等。布洛陀还是个文化创造者,他帮人们造出了文字历书,还创制了麽教及其仪规,造出了领袖和管理者等。他为世间万物安名定姓,还让人类会说话,帮助人们盖房子等。布洛陀叙事还包括各地流传着的与布洛陀相关的风物传说,如田阳敢壮山及其周边的景色就被赋予了与布洛陀生活相关的神秘色彩。有关布洛陀的古歌、祭祀歌亦不少。

盘瓠叙事的内容随着时代的发展日益丰富,主要包括盘瓠杀敌立功、治病立功、寻谷种立功、护佑瑶民渡海等关键母题。目前所见最早的、文本最完整的盘瓠杀敌立功神话被记录在晋代干宝的《搜神记》中,与后世其他古籍中记录的盘瓠叙事文本大同小异。该盘瓠神话[5](P401-402)以“盘瓠杀敌立功”母题为核心,讲述高辛氏的老妇人耳朵里挑出顶虫,大如茧。顶虫化为犬,身上五彩斑斓,被称为“盘瓠”。后戎吴屡犯,高辛王招募可以化解者。盘瓠取戎吴将军首级,娶高辛氏之女。盘瓠带女到南山石室中生活,育有六男六女。由此,盘瓠子孙自相婚配,“用糁杂鱼肉,叩槽而号,以祭盘瓠”。瑶族民间多用这个神话异文解释盘王节的来历。如流传在金秀的盘瓠立功神话[6](P1-6)说,高辛王有一只眼亮毛滑、身披二十四道斑纹的龙犬。后番王入侵,高辛王张榜招纳英雄,许诺“金银财宝任其拿取,三个公主任其选娶”。龙犬就揭了告示,游了七天七夜到达番王国土。番王看到龙犬,以为它前来投奔,就把它养起来。龙犬跟着番王如厕咬下他的睾丸,又趁他晕倒在地咬下他的头颈,飞速渡海回国。龙犬娶了三公主为妻,又在蒸锅里蒸过变成了人。他被高辛王封为南京十宝殿盘护(即盘瓠,笔者注)王。盘护和公主生了六男六女,被高辛王赐为瑶家十二姓。瑶族的盘瓠立功神话还有盗谷种之说。如在湖南常宁瑶族人民中流传的《龙犬盗谷种》[7](P156-157)说,神农皇帝龙犬渡过天河,到天上的晒谷场上,趁守谷天神不注意,打了几滚把谷种带回人间,从此人间才有了谷种。龙犬盗谷有功,被神农点化成人,招他做了驸马,是瑶族人的祖先。盘瓠叙事中另外一则流传广泛的“护佑瑶民渡海”神话则讲述了盘王显灵的内容。如在金秀搜集到的渡海神话[5](P9-10)说,瑶族人离开千家峒后,在首领盘翁的带领下走了七天七夜,又到海边乘木船走了很久,都没能上岸。翁盘带领众人打起黄泥鼓,唱起盘王歌,向祖先祈祷,海上终于风平浪静。经过七七四十九天,瑶人终于靠了岸。从此,瑶族十二姓各奔前程,分别进入广西、贵州、湖南、广东。无论身居何处,瑶人都不忘承诺,以猪祭祀盘王。

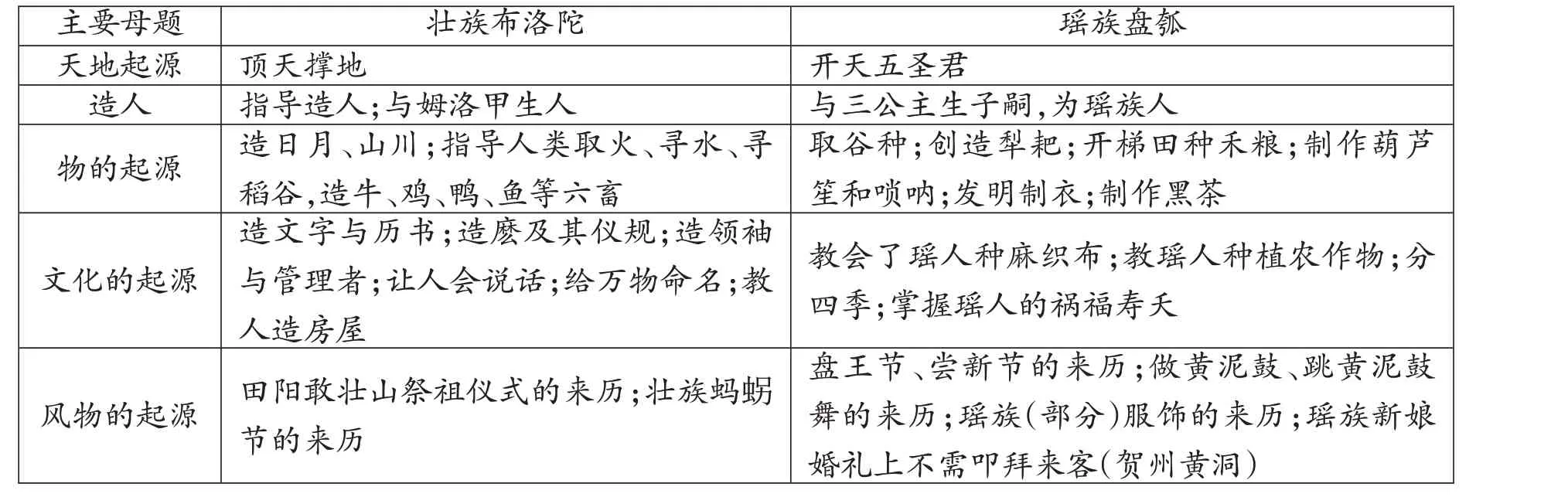

随着盘瓠信仰的发展,有关盘瓠的其他叙事也有所扩充与变异。目前搜集到的主要内容有关于黄泥鼓舞与舞蹈的来历、瑶族服饰的来历、盘瓠庙的来历等,一般都是立功、渡海叙事的延伸,较少独立成篇。金秀的情况也大致相同,说盘瓠被山羊顶下山,公主命子孙剥了山羊皮来制作黄泥鼓,以此来纪念他。瑶族如今缠头巾裹脚套的习俗,被说成是因为盘瓠当年变成人时,在头部和脚胫部位用布缠裹遮盖毛发的缘故。然而,立功、渡海叙事内容之外的盘瓠叙事仍不多见。比如乳源必背镇的瑶族把盘瓠视为开创农业的先驱。他教会了瑶人种麻织布、创造犁耙、种植农作物[8](P37)。他还开梯田种禾粮、制作了葫芦笙和唢呐,发明制衣,制作黑茶、分四季,掌握瑶人的祸福寿夭[9](P65)。在此以表格的形式将布洛陀与盘瓠叙事的主要母题进行对比,则可凸显二者的各自特征。

表1 布洛陀与盘瓠叙事的主要母题

从上述内容可看出,布洛陀与盘瓠叙事的侧重点不同,形成了各自的特色。布洛陀叙事涉及的范围较广,主要侧重于创世、万物与文化创造。布洛陀作为壮族生人先祖的身份被其聪明、智慧的人文始祖身份所遮盖。尤其是史诗文本凸显的是布洛陀作为麽信仰主神的崇高性,他参与“生人”的内容很难找到。因此,虽然民间口传神话有布洛陀与姆洛甲婚配生人的说法,但他作为壮族先民血缘祖先的身份在后裔信仰中日益淡化,创世与文化创造的内容成为叙述的重点。布洛陀叙事在红水河、右江、文山等自称为布越、布雅依、布侬、布敏等的壮族支系中都有传承,并随着民族的迁徙往中国西南、南部地区发展。他所具有的信仰凝聚力跨越了单一支系与地域的局限,在很大一部分壮族民众中延续。因此,布洛陀与壮族血缘关系的淡化也与民族人口的膨胀有关。而盘瓠叙事的内容则集中在立功、渡海两个母题上,其他母题则多为这两个母题的延续和生发。尤其是书面化《过山榜》的存在,使之具有了较为一致的叙事模板。其他生发而出的母题也有明显的指向性,侧重阐释瑶人具有文化身份象征的服饰、乐器、节日等,目的明确。由此,相对于布洛陀叙事而言,盘瓠叙事涉猎的内容较为集中。

随着时代的发展,布洛陀与盘瓠叙事所发挥的功能各异。布洛陀叙事主要成为布麽举行的各类仪式中的主体部分,为人们讲述万物之来源,强调的是布洛陀的开创功绩、聪明智慧。在叙事之中,布洛陀与人间的统治者“王”的身份对立出现,当“王”所领导的族群遭遇各种创伤与灾难,就要去请教布洛陀,以获得解决的方案。布洛陀曾经具有的人类首领身份被日益剥离,神祇特征突出。他为壮族人民提供的是一套权威的人间生活原则。而盘瓠叙事则倾向于印证瑶人开山免税之特权,强调盘瓠对瑶民的护佑之功。盘瓠作为被评王册封的“王”的身份得到强调,世俗身份的存在使他与瑶民的血缘关系并未被削弱。在日常生活中,瑶民通过盘瓠叙事来强调自己的权利。在近代的盘瓠叙事之中,盘瓠立功内容的流传度下降,而护佑瑶民渡海的叙事逐渐受到追捧,后者与还盘王愿等仪式结合得更为紧密。这亦是盘瓠被神化的一个倾向。

三、布洛陀与盘瓠形象的比较

历经长期发展,布洛陀与盘瓠的形象分别在壮族与瑶族人民心中扎下了根,相关叙事都有涉及。在仪式和节庆中也能见到二者的画像、塑像等。纵观布洛陀与盘瓠形象的发展,可以看到壮、瑶民族文化的侧重与审美之迥异。其形象之异同蕴藏着两个民族不同的文化理想、审美情趣与价值观念等。

布洛陀与盘瓠叙事中虽然对二者形象的正面描述着墨不多,但都个性鲜明,呼之欲出。壮族神话里的布洛陀智慧过人,热心慈爱,开天辟地任劳任怨。他帮助人们盖房子,自己却没有房子住,住在山洞里。史诗里的布洛陀有神力加持,出行背着各类经卷,被请到各类仪式上帮助布麽坐镇,指导仪式的完成。在民间,有的说布洛陀住在山洞里,一直没有时间给自己盖房。有的说布洛陀住在大树下。田阳县壮族人民则说布洛陀与妻子姆洛甲在敢壮山居住,子孙由此分派到各地。从壮族先民文化发展的历程来考察,布洛陀的形象来源于早期壮人的鸟图腾崇拜,并受到森林崇拜的影响,这在早期的神话叙事里能看到一些影子。他的形象塑造主要是在父系氏族社会阶段形成的。目前我们看到的布洛陀一般为一名男子的形象,脱离了早期图腾崇拜的动物形态的束缚。瑶族盘瓠的形象则以著名的“龙犬”形象而闻名,并在各类叙事中经历了从“犬”变“人”的过程。如金秀的神话里说盘瓠“身披二十四道斑纹”[6](P45),湖南城步、江华等地的瑶人则说盘瓠“身长三尺,毛色黄斑”[10](P60)。根据相关学者的研究,盘瓠形象的出现源自犬图腾崇拜,与瑶族先民早期的狩猎生活密切相关。随着时代的发展,这种犬图腾崇拜经历了从动物形象到半人形、人形的逐步变化。在相关叙事中,有的盘瓠形象始终保持了犬的形象,有的则在变成人形时依然保持了犬首或毛发的特征,亦有的则完全变成了人形。

布洛陀与盘瓠形象的变化体现了图腾信仰的不同演进阶段。“原始人曾先后产生三种‘图腾’涵义:图腾是血缘亲属;图腾是祖先;图腾是保护神”,与其对应,早期人类的图腾观念也随之分为三种类型,即“图腾亲属观念、图腾祖先观念和图腾神观念”。[11](P12-55)在图腾亲属观念阶段,人们把图腾崇拜对象当成自己的血缘亲属,认为自身与图腾物有着特殊关系。到了图腾祖先观念阶段,人们把图腾对象视为自己的血缘祖先。“随着抽象思维的产生,逐步出现了灵魂观念和祖先观念。于是,早期人类开始寻找自己的来源。由于每一个氏族的图腾名称和图腾标志均不相同,便以为各个氏族的始祖也是不一样的。这样,在图腾亲属观念的基础上,便很自然地产生图腾祖先观念。”[11](P54)在这个时期,图腾物已跨越了与人的亲属关系,被赋予了始祖的身份,成为他们族群来源的阐释。这种图腾祖先观念应为人类最早的祖先观念,图腾祖先也成为最早的祖先崇拜对象。到了图腾神观念阶段,人们不再把图腾视为亲属或祖先,而是把这一形象提升为家庭、氏族甚至整个民族的保护神。随着人类思维的发展,人们认识到图腾生人之不可能性,但根深蒂固的观念使图腾物以神祇的形象得到尊崇,满足人们心灵寄托的需求。据此,布洛陀的形象已基本跨越了图腾亲属的阶段,保存着图腾祖先的部分特质,主要发挥着图腾神的作用。人们把他视为整个壮族的始祖,并不刻意强调他与壮人的血缘关系,而是突出他的聪明智慧对整个民族发展的特殊与重要性,更多地体现出“人文”的色彩。尤其是在被经典化的史诗之中,布麽刻意避开了布洛陀作为壮族血缘祖先的叙述,而把布洛陀放在指导生人与造人、运用其聪明才智为壮族先民解决实际生活难题等内容上。更为关键的是,通过史诗与仪式的多重作用,布麽还强调了布洛陀的神圣性,把布洛陀视为麽教的主神,淡化或排除了普通壮人与布洛陀之间的直接血缘关系。诸如此类,都是布洛陀在上升为图腾神阶段的变化。相较而言,盘瓠的形象则主要保持了图腾祖先的属性,处于向图腾神延伸的发展之中。正如相关研究指出:“盘瓠传说在瑶族中的流传,反映了瑶族大多支系与盘瓠都有着密切的关系,他们都承认盘瓠是本民族的共同始祖,自己是盘瓠的子孙。这说明,瑶族先民在远古时期是一个以犬为图腾的氏族部落。实质上,盘瓠传说反映的就是盘瓠犬图腾崇拜”。[1](P24)可见,瑶族先民高度认可盘瓠作为自己血缘祖先的身份,并以此作为维系瑶族内部身份认同的重要方式。对于动物生人之不可能性,他们采取了动物变人的方式来化解这一矛盾。可见,布洛陀与盘瓠处于图腾崇拜发展的不同阶段,在叙事上显示出了不同的侧重,这种不同并不存在高低与优劣之分。

随着民族的发展,布洛陀与盘瓠的形象被赋予了多重文化涵义,成为民族精神的重要象征,但各有侧重。在壮族社会,布洛陀担当了多位一体的角色,被视为创世神、始祖神、宗教神、道德神、智慧神和农业神,是珠江流域原住民族的人文始祖。而这其中最为主要的是布洛陀作为创世神、智慧神而存在。[12]瑶族社会里的盘瓠形象亦增添了多种色彩,被认为是天神圣帝、始祖神、保护神、救世主、传授生产和生活知识的神等。[9](P37-72)相较于布洛陀而言,盘瓠主要是作为瑶族的始祖与保护神而存在,角色设定则更为集中和明确。在神圣性的表述上,壮、瑶两个民族选择了不同的加工与润色方式。壮族人民强调的是布洛陀的特殊神力,并突出了他在麽信仰中的崇高地位。在民间神话中,布洛陀是人间(中界)的王;到了史诗之中,布洛陀从王权中被剥离出来,常常成为“王”的咨询对象。“王才觉得不对,王才感到不好,村子有王问王,地方有长老问长老,去问布洛陀,去问麽渌甲,布洛陀就讲,麽渌甲就说……”[13](P50)布洛陀由此指导“王”该如何处理遇到的各种突发状况。布洛陀从人间之“王”向民间宗教祖神的演变,再现了壮族先民历史上王权与神权相分离的过程。布洛陀与姆洛甲婚配生人的叙事,在布洛陀史诗中已基本毫无痕迹,只留下姆洛甲的名字。姆洛甲还被布麽解释为布洛陀的徒弟,或者是渌甲地方的布麽。可见,壮人的布洛陀信仰逐步朝向民间宗教化发展,日益精英化。以布麽为主导的史诗演述内容逐渐脱离人类的世俗生活内容,逐步把布洛陀塑造成不食人间烟火的神祇。瑶族盘瓠信仰的发展却与布洛陀不同。瑶族人民对盘瓠的各类叙事多强调其与瑶族的血缘关系,即使是在渡海叙事中赞颂他作为救世主护佑民众的神迹,其前提依然是把盘瓠作为自己的血缘祖先来看待,阐述瑶人举行“还盘王愿”仪式的必要缘由。虽然此后把盘瓠视为天神或高高在上的神祇,瑶人仍高度认可自己与盘瓠祖先的血缘关系。尽管盘瓠也被纳入了瑶族民间宗教信仰体系,但他并没有因此而转化成专门的宗教神祇。正是因为如此,盘瓠叙事的一个发展重点就在于不断修正有悖于人类今日常识的“犬生人”母题。与此同时,盘瓠作为评王驸马爷、“南京十宝殿王(爷)”等尊贵身份依然得到传扬,而不是像布洛陀那样发生了巨大的转变。此外,盘瓠与三公主的婚姻关系得到发扬光大,为瑶人所推崇。在贺州瑶族的婚礼上,新娘不用拜谢宾客的渊源,就来自于盘瓠之妻——三公主的特殊身份。这些选择都有利于增加瑶人的自信心,对凝聚族群内部的认同、在与他民族交往时提高自身地位等都有所帮助。

在人物形象的日常塑造方面,布洛陀则远不如盘瓠叙事丰富。在壮族历史上,极少见到用于仪式或供奉等神圣场合的布洛陀画像或雕塑。民间创作的、用于宣传或介绍的画像则有一些,如文山州广南县阿峨新村个人创作的布洛陀形象是一位白胡子老者,躯干与大树相连,以表示当地认为布洛陀住在树下的观念。百色市田阳区根据各类材料与壮人的审美需求制作的布洛陀神像,为一位五十多岁的男子形象,具有慈爱、睿智、庄严之感。目前,这一形象在壮族民众间获得了较大的认可。相较之下,瑶族历史上有关盘瓠形象的呈现不少,内容与风格迥异。其中,既有早期的图腾龙犬型、兽面型,又有在盘瓠庙中出现的巫道神公型、首领尊王型,以及在还盘王愿仪式上出现的人物图形等。[14](P96-111)随着盘王节时间在瑶族地区的统一,盘王形象也日渐一致,多为一中年男子身着民族服装的造型。①笔者对布洛陀与盘瓠形象的探讨仅限于观察壮、瑶两个民族对于图像运用的喜好程度,而不涉及审美评论。是否及如何运用更为直观、感性的塑像、画像等形式来再现本民族人民对信仰对象的理解和崇拜,其实与民族的文化选择、审美倾向、道德观念等都有关系。虽然壮、瑶两个民族都受到汉族道教文化的影响,在本民族道教仪式活动中有使用神像挂幅的习惯,但壮族及其先民对于本民族神祇的再现经常采取了模糊其形象、凸显其神圣性的方式,比如在表达布洛陀的存在时只用神牌、“高的神位”等来表示,民间亦有某个巨石或天然人像为布洛陀的说法。壮族人民更擅长以语言的形式来表达他们对布洛陀的崇敬。而历史上,瑶族人民就曾对盘瓠进行过多次具象化的呈现,其中既有庙宇中的塑像、出自手工的神像绘制以及傩面等,还有版画、刺绣等形式。在瑶族人民的服装上有盘王印等与盘王相关的信息。相较之下,瑶族人民更擅长于以多种的具象方式来再现他们对于盘王的崇敬和追忆,并促进了相关叙事的传承。

总之,从形象塑造与再现方面考察,历史上的布洛陀形象日渐神圣化与模糊化,朝向“神”的方向发展;而瑶族人民心中的盘瓠形象却更多以图像、雕塑的形式出现在人民的生活之中,更为贴近民众,更得到民众认可和追捧,增强了盘王在民众心理“血缘始祖”的地位。

四、演述仪式的比较

无论是布洛陀还是盘瓠信仰,最核心、最具神圣性的叙事内容都是在本民族民间宗教仪式的语境下完成演述的。承载相关叙事的仪式,既各自保留了壮、瑶民族传统民间宗教的精华,又吸收了汉族的道教文化,造就了本土文化的独特魅力。

布洛陀与盘瓠叙事的演述扎根于本民族的民间宗教仪式之中,又借鉴、吸收了汉族道教仪式的诸多内容,使演述呈现出更为纷繁复杂的姿态。在壮族民间,布洛陀史诗的主要演述人——布麽既是本民族民间宗教仪式的执行者,又常常是道教仪式的执行者。因此,道教仪式的观念和内容不断渗入到布洛陀史诗演述的仪式之中。例如,在“杀牛祭祖宗”、扫寨等大型布洛陀史诗演述活动中,经常出现布麽与道公同时完成各自仪式的情形,独立的麽、道教仪式被统一在一个大的场域之下。在独立进行的布洛陀史诗演述活动中,亦有道教内容的嵌入。以2016年田阳布麽农吉勤在那坡镇驮呆屯主持的祭灶仪式为例,仪式执行过程中既有道教的画符、驱鬼、打爻等,史诗演述中又夹杂了汉语桂柳方言的“献酒”祭辞,使仪式内容更为纷繁复杂。瑶族演述盘瓠叙事的“还盘王愿”仪式,其核心是向始祖盘瓠还愿,叙述盘瓠护佑先民渡海的神迹,以示不忘祖先功德。整个还盘王愿仪式融合了诸多道教仪式内容,有时也出现本民族民间宗教活动与道教仪式活动同时进行的情形。以2020年金秀县横村盘王节上的“还盘王愿”仪式为例,其中既有祭祀盘王的主供桌,由上古陈村的盘姓师公主持;又有祭祀道教神祇的供桌,由横村本村内的李姓师公主持。主供桌上所唱的经文“还盘王愿”讲述盘王来历,并多有民歌入词。而李姓师公则主要请道教梅山、茅山两派的神祇,并根据所请之神戴起傩面,跳傩面舞。傩面中亦有盘王面具。仪式上所使用的语言,也根据所吟诵经文内容的不同分别采用汉语和瑶族勉支系的语言。横村仪式中除了庙宇中的盘王塑像,并没有出项其他神像,但在他处的“还盘王愿”仪式活动上则常见道教神祇挂图。根据资料,在贺州市八步区和桂林市恭城县誓江源的瑶族“还盘王愿”祭仪、湖南新宁县麻林瑶族乡的瑶族“跳古坛”等仪式上,都或多或少使用了道教的神祇挂图,如雷神、还愿师、祭兵师、赏兵师等;有的地方还制作了各类神祇塑像,如“叉星盘王神像”“蛇星盘王像”“獐星盘王像”等。[14](P67-77)壮族的布洛陀和瑶族的盘瓠演述活动虽然都受到汉族道教的影响,但二者所关注与吸取的内容都与各自的仪式程序有关,实现了道教与本民族民间宗教的有机结合。

虽然壮、瑶两个民族的演述仪式都融入了汉族道教的内容,但其核心依然是布洛陀和盘瓠叙事。布洛陀叙事的中心是要强调布洛陀作为布麽祖师爷的神力与创造性,故此除了在仪式中叙述布洛陀史诗,不断提及凡事要去问布洛陀、强调布洛陀帮助解决问题外,还要在布麽祖师爷的神位中特别为之设置“高凳”,以供其入座护佑、指点布麽完成史诗演述。除此之外,有关布洛陀的信仰在仪式中表现得较少。相较而言,有关盘瓠叙事的内容在相关仪式过程中有大量的表现。仪式中穿插了瑶族人民再现盘瓠与三公主婚礼、邀请盘瓠前来赴宴并听子孙歌咏、娱乐等内容,让民众深切地感受到盘瓠祖先与己同在,并增强了对盘瓠叙事的生动记忆。如在金秀横村盘王节期间举行的仪式,除了“贺喜安坛”“点兵点将”等道教仪式内容外,还有盘王宴席、跳盘王、唱入堂歌、冲糍粑等源自瑶族民俗活动与歌舞的内容。通过跳黄泥鼓舞、对唱歌谣、宴席等形式,再现盘王昔日的生活,让人们实现与始祖近距离接触的心理体验,感受到盘瓠的神圣存在。其中的“跳盘王”即为跳黄泥鼓舞,由师公带领民众,吟诵祭辞时边跳黄泥鼓舞边在盘王庙内外绕行。如是,关于盘瓠被山羊顶下山崖、子孙剥山羊皮制作黄泥鼓来祭奠盘瓠的记忆便在瑶人心理得到复刻,代代传承。在湖南资兴市唐洞茶坪村的“还盘王愿”仪式上,瑶族人民除了祭祀盘王,还要通过挂莲花朵与红罗帐来再现盘瓠和三公主成亲的场景,并以童男、童女喝交杯酒等形式,增添喜庆气氛。龙補小席以老鼠肉干为主,是特别献给盘瓠的祭品。此时,师公与童男童女等入席,在场的民众也都有机会能品尝到这特殊的贡品,增添了现场的热闹气氛。在还盘王愿期间,师公还带领村民进行修山造路架桥、刀耕火种、打糍粑、做糯米粑粑、对歌娱乐等瑶族先民生活场景的再现,提高了民众在仪式活动中的参与度。湖南省新宁县麻林瑶族乡的“跳古坛”仪式上要有六男六女扮演盘瓠子嗣,再现盘瓠子孙寻找山羊复仇、杀山羊祭祀盘瓠祖先的历史记忆。由两位巫师表演带有祖先交媾意味的拥抱、背驮、勾脚、爱情脚等动作,以表达子嗣繁荣昌盛的心愿。因此,从叙事内容的复现、民众参与度、相关物件出现的频率等方面来考察,仪式上盘瓠叙事的多层面与充分展示,对盘瓠信仰的强化与凝聚具有无可比拟的重要性。

瑶族的迁徙与多民族文化接触的经历,使他们的盘瓠叙事仪式融入了汉文化之外更为多元的民族文化内容。这其中,主要是百越后裔民族——壮族、侗族文化等的影响。金秀瑶族坳瑶支系的还盘王愿仪式中,融入了当地壮族的甘王信仰。甘王为金秀大樟乡古车人,原名罗应。他出身贫寒,嫉恶如仇,英勇善战。他协助南朝开国皇帝刘裕,立下功勋受封“护国大将军”。他解甲归田后,在家乡为百姓办事,减免赋税,受到人们爱戴。罗应在清朝时被册封“威灵王”。在金秀上古陈与下古陈之间有甘王庙。师公往往有甘王面具,在还盘王愿上亦跳甘王傩面舞。又如湖南省新宁县麻林瑶族乡的“跳古坛”仪式,以祭祀始祖盘瓠为主,同时融入了古越人的竹王崇拜等信仰。他们的巫师队伍中除了汉族、瑶族人,还有侗族同胞。仪式上设有萨坛、内坛、四值功曹坛等。其中的萨坛来源于古越人的祭祀传统,即“祖先坛”。如今,侗族村寨中仍普遍立有萨坛,祭祀始祖母萨岁。纸扎的竹王坐像披头散发,双耳赤色,着蓝衣裤,手持砍刀,置于茅草棚前。[14](P77-78)相较而言,壮族作为华南的土著民族,迁徙的频率和程度远低于瑶族,故布洛陀叙事对其他少数民族文化的吸收亦有限。

对比之下,承载着布洛陀与盘瓠叙事的壮族与瑶族的民间演述仪式有着鲜明迥异的民族文化特色。布洛陀叙事的演述仪式涉猎主题更为多样,祭仪可大可小,包括“杀牛祭祖宗”、扫寨、赎魂、祭灶等。仪式以叙述布洛陀史诗为主,多强调布洛陀的权威、神圣与智慧,一般不会在仪式中通过肢体行为、塑像崇拜等来特别表现与布洛陀有关的叙事内容。而与瑶族盘瓠叙事演述相关的仪式,其内容主要集中在“还盘王愿”这一主旨上,有时联合了度戒、挂灯等其他内容,规模都较为盛大。其中,盘瓠护佑瑶民渡海的叙事成为仪式的核心,而极少见到盘瓠立功母题。这是瑶族人民在历史发展中的选择结果,与他们从强调免税权利到缴纳赋税的生存模式有重要的联系,在此暂不赘述。在保持独立的民族文化内核的基础上,壮族与瑶族的仪式都吸收了汉族道教文化,并实现了道教内容的本土化与本民族化。所使用的仪式语言除了本民族语言,一般都有汉语或其方言。瑶族人民由于更为丰富的迁徙与多民族文化接触经历,故而还吸收了百越后裔——侗、壮等华南民族的一些文化内容。

五、文化基因与民族性格的比较

作为本民族最为核心的精神信仰内容,布洛陀与盘瓠叙事分别承载着壮族与瑶族源远流长的文化基因,并由此形成了别具一格的民族文化模式,影响了民族性格的塑造与思维方式的形成。

农耕文化是壮族布洛陀与瑶族盘瓠文化的精髓与底色。壮族先民作为最早发明水稻人工栽培的族群之一,从事水稻栽培的历史悠久。他们的稻作农耕文化积淀深厚,在布洛陀文化上表现突出。布洛陀叙事中有布洛陀教导人们寻谷种、种水稻、护秧苗的大量内容,而寻找水源、创造六畜等内容也基于稻作农业文化生发而出。叙述布洛陀“赎谷魂”史诗篇章的仪式,是在收割谷穗之后收谷魂入家的神圣仪式。只有谷魂平安回家进入谷仓休息,才能确保谷物明年又恢复生机。春季,吟诵布洛陀史诗“赎牛魂”篇章的仪式在牛棚举行,以保证用于耕地的牛能健康平安,为主人家多出力干活。除此之外,布洛陀史诗中创造六畜、农具等内容多源自农业生产与生活。在历史上,瑶族先民以刀耕火种的游耕生产方式而著称。每两三年当土地肥力不够时,瑶族先民便会迁徙他处谋生。盘瓠信仰的表现形态根植于瑶族先民的农耕文化。还盘王愿的仪式一般在秋收后的农闲期举行。仪式中一般都有请神农与各类农业神祇、“招五谷”等内容,以祈祷五谷魂魄来附,来年风调雨顺。“招五谷”时,往往立神树一棵,上挂五谷,由师公吟诵经文作法。如资兴唐洞茶坪村师公《五谷出世歌》唱本所载:

五谷大王有灵圣,五谷仙娘有灵神。置得五谷凡人宝,置得五谷养凡人。天下凡人齐耕种,人人耕种大丰登。春来耕种大丰熟,一芽落地白芽生。夏来盖过黄泥坎,盖过黄泥盖社宽。秋来个个齐入米,个个代花盖山头。冬来子孙齐收接,个个接收入龙仓。五谷酒浆凡人造,斟劝大神吹龙浆。大神吃了眉眉笑,大神眉眉座坛前。五谷大王齐下降,五谷仙娘管龙仓。问说今朝有相请,齐齐整整下坛前。[15](P4-5)

除此之外,仪式中的“招兵马”环节也常以米粒来作为兵马的象征。以农为本,以耕养家,是壮、瑶两个民族行身立命的重要基础。根据吴晓东的研究,无论是布洛陀还是盘瓠信仰,都来源于早期的天体崇拜。布洛陀与姆洛甲的“神格都随着故事的演变而演变,其最初神格当是日月神”[16]。而盘瓠叙事也被附会在日月神话之上。[17]此观点论证过程严谨而具有说服力。笔者认为这是壮、瑶两个农耕民族早期太阳崇拜的发展,是他们出于生产生活需要对天文与气象关注的结果。以日月为参照而形成的历法,是农业生产的根基源泉与重要参考。

仔细考察,布洛陀文化扎根于源远流长的稻作农耕文化,强调水的重要性;而盘瓠文化扎根于古老的山地游耕文化,在农业生产之外注重狩猎等传统。长期以来,壮族及其先民都有居住水边的传统,他们以水中软体甲壳类动物为食,并留下了大量的贝丘文化遗址。布洛陀史诗中专门有讲述水之来源的篇章,当没有水时,万物凋敝,人类也要渴死。只有保证水源的持续,生产生活才能继续。壮族文化的亲水特性也体现在他们的神祇信仰中,布洛陀与水神图额、雷神都是一个蛋里出来的,具有血缘联系。壮族人民在历史中逐步完善了一整套丰富的水田耕作、水渠建造与灌溉体系,展示了他们亲水与善于治水的生产生活建构模式。瑶族盘瓠叙事除了反映山地谷物的耕作生活之外,还有大量反映瑶族及其先民狩猎生活的内容。在叙事中,盘瓠始祖崇尚打猎,故到会稽山生活还经常带子孙上山捕猎,而他也在一次捕猎之中被山羊顶下山崖丧命。瑶族人民长期居于山林之间的游耕生活模式,是盘瓠文化得以延续的重要文化基础。正如露丝·本尼迪克特所指出的,“每一种文化中都会形成一种不必然是其他社会形态都有的独特的意图。”[18](P32)虽然布洛陀与盘瓠信仰有着相似的血缘祖先崇拜起因,但在漫长的发展过程中,两族人民根据自己的经历与信仰理念,形成了独具民族个性的信仰和叙事传统,成为维系本民族文化认同与团结的重要支撑。

不同的农耕文化经历塑造了壮、瑶民族的民族性格。壮族人民的性格展示出水稻种植民族特有的坚忍耐性,为了追求自己的目标不懈不馁,柔韧细腻而知变通,从善如流。这在布洛陀文化中则表现为对汉族优秀文化的积极吸收,叙事中以布洛陀的指导和意见作为各类解决问题的关键与启发。在创世造物的过程中,各类程序之繁琐和细致令人感叹。与此同时,由于水田耕作的定居习惯,使得壮族人民倾向于坚守故土,不轻易流动迁徙,稳中求进;有时缺乏足够开放的视野,受到因循守旧的局限。相较之下,瑶族人民由于山地游耕的传统,对新环境的适应速度更快,开拓进取的精神更为突出。他们对新文化的感知更为敏锐,擅长汲取他民族的优秀知识为我所用。与此同时,由于迁徙和族群发展的需要,他们更强调民族内部的凝聚精神,彼此互相照顾,故而在性格上更为内敛。正如盘瓠文化强调的是民族全体与盘瓠的血缘关系,以集体的方式求得自身的生存与发展。这就使得瑶人的性格上更带一些敛收和闭守。

六、结语

笔者选择壮族布洛陀与瑶族盘瓠文化,从叙事内容、神祇形象、仪式演述、文化基因与民族性格等方面对二者进行了比较。二者均起源于本民族早期的始祖信仰,孕育于本民族早期的农耕文明之中,但随着历史的发展,二者的当代传承与表征已大相径庭。壮族的布洛陀叙事囊括了更多创世造物的内容,仪式演述中主要突出布洛陀的神圣色彩,而不强调他与本民族的关系,不刻意展示他的事迹。布洛陀的形象逐步向神祇转化,与壮人的血缘关系被削弱。布洛陀文化凝聚了壮族作为水稻种植民族的文化特征,展示出壮人柔韧细腻、稳中求进的民族性格。瑶族的盘瓠文化则在叙事上更集中于盘瓠立功、护佑瑶民渡海等内容。对盘瓠形象的塑造更强调他作为瑶族始祖与瑶民之间的血缘关系,并通过仪式过程中的场景再现、跳黄泥鼓舞等方式表现出来,以激起个体对盘瓠始祖的崇敬与记忆。盘瓠文化植根于瑶族的山地农耕文化之中,展示出瑶人性格的两个向度,一方面更具开放性与适应性,擅长汲取新的文化精髓,另一方面则更具内敛性,强调族群内部的互助与认同。

无论是布洛陀还是盘瓠文化都仍具有时代意义,它们对当下社会主义新时代的文化建设、中华民族共同体意识的铸造都可有所贡献。它们在信仰、叙事内容与仪式中所蕴藏的多民族交往交流交融的历史事实,为我们提供了丰富的资源和启示。布洛陀叙事中壮、汉、瑶等各族先民联合开发铜矿,炼制各种铜器。盘瓠渡海神话中,盘瓠护佑渡海的民众中不光有瑶族先民,还有汉族先民。诸如此类的叙事是历史上多民族先民彼此互助、萌发并增强中华民族共同体意识的漫长过程。对布洛陀与盘瓠文化的比较研究,将有助于我们重新认识这一历史,并在民族复兴的进程中实现相关资源的创造性转化与创新性发展,使之在社会主义新时期发挥更大的作用。