新时代坚守和发展马克思劳动价值理论探析

王丽君

[摘 要]马克思劳动价值理论是马克思重要的经济学思想,是指导中国特色社会主义市场经济建设的科学理论。与马克思所处时代相比,随着科学技术为主导的新时代的到来,在产业结构、就业结构、薪资报酬等方面出现的现实变化对马克思劳动价值理论提出了“新挑战”,引起了一些学者扭曲马克思劳动价值理论的核心内容的“新言论”,新时代建设中国特色社会主义市场经济需要对这些“新言论”正本清源。我们应以马克思劳动价值理论为武器,對这些“新言论”进行批判,从而捍卫马克思劳动价值理论的指导地位。言明坚守和发展马克思劳动价值理论,是新时代中国实现民族复兴的重要思想保障。

[关键词]新时代;马克思劳动价值理论;新言论

一、马克思劳动价值理论的内涵

马克思劳动价值理论,是科学严谨、内容丰富的理论体系,科学地将唯物史观运用到经济学领域,主要论述了以下几个价值观点。

(一)使用价值与价值

马克思在《资本论》开篇就指出,庞大堆积的商品是资本主义财富,商品是“一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物” [1]95,这种满足人们某种需要的属性就是商品的使用价值。商品作为一种有用物具有质和量两个方面。在质的方面表现为不同的物品具有不同的用处,可以满足人的不同需求。在量上表现为物品可以用一定的单位来衡量,有不同的计量单位。商品的一个重要属性就是它具有交换性。以前的经济学家认为,商品能够交换是因为它们具有效用即使用价值,这种观点无疑是错误的。因为效用论必然会陷入主观价值论,每个人对于物品的效用理解是不尽相同的,不同形式的劳动为何能够交换?古典政治经济学家对这个问题一直未作出合理的解释,而马克思找到了隐藏在其背后的因素是抽象劳动。

(二)劳动的二重性

劳动的二重性,指的是生产商品的具体劳动和抽象劳动这两重属性。马克思指出,“商品中包含的劳动的这种二重性,是首先由我批判地证明了的,这一点是理解政治经济学的枢纽”[1]119。马克思在《资本论》中系统地阐述了关于劳动二重性的观点。他指出具体劳动是在生产过程存在着具体形式上的差异的劳动。比如生产斧子和上衣,生产这两种物品具体劳作方式、工具是不同的,磨和敲打是生产斧子的具体劳动,缝和裁是生产上衣的具体劳动。

具体劳动是多种多样的,但是为什么不同质能够相互交换,古典经济学家没有给出合理的解释。马克思透过商品的表象,找到了隐藏在商品背后的抽象劳动。他指出抽象劳动是凝结在商品中无差别的人类劳动,除此之外不包含其他任何物质原子。各种不同质的商品之所以可以交换,就是因为商品背后的抽象劳动。没有这种同质的存在作为交换尺度,千差万别的商品就无法进行交换或者发生交换陷入混乱的局面,并且在同一生产过程中抽象劳动和具体劳动是不可分割的两个方面。

(三)活劳动与物化劳动

活劳动,是指劳动者在物质资料的生产过程中脑力和体力的支出过程。物化劳动是指凝结在劳动对象中体现为劳动产品的人类劳动。马克思指出,活劳动是创造价值的唯一源泉,物化劳动只是转移自身价值。关于创造价值的是什么,西方经济学也给出了不同的解释,主要代表观点有劳动形成价值、供求形成价值、效用形成价值也就是我们熟悉的效用论、生产要素决定论。他们的观点集中表现为多元价值论,价值的创造过程需要多种要素参与,甚至像亚当·斯密这种著名经济学家都主张“三要素”论。但是我们必须认识到,知识、技术、管理等要素与劳动密不可分,因为知识、技术等无不是活劳动的结果。没有人类劳动的凝结,这些要素就像一滩死水不会焕发生机,只有与人类的抽象劳动结合才可以“复活”。物化劳动无论是以物质形态还是以精神形态的形式存在,不管是采取资本还是其他形式,无不都是活劳动的成果。马克思在肯定活劳动创造价值同时,并没有否定物化劳动在创造价值中的重要作用。他认为物化劳动提供了生产需要的物质资料如机器和厂房、原料等,没有这些物质资料生产将不能维持下去,俗话所说的“巧妇难为无米之炊”就是这个道理。单纯依靠人不能生产出人类所需要的物质生活和生产材料,物化劳动是任何生产都要具有的要素,少了这个要素生产将不能进行下去。人类史说到底是一部劳动史,劳动对于人和社会的发展有着关键性作用。正如马克思指出,“在劳动发展史中找到了理解全部社会史的锁钥”[2],马克思透过商品的表面发现存在于其中的活劳动,将劳动的主体性地位提高到重要的位置,这也是马克思的经济学思想和资本主义经济学思想的分歧。

二、新时代马克思劳动价值论面临的“新挑战”

随着科学技术发展新时代的到来,马克思劳动价值理论面临着“新挑战”,主要原因来自两个方面。一方面是客观的经济环境变化,马克思所处的年代距离当今有近两百年的历史,宏观经济发展不可同日而语,面对变化了的财富构成、劳动形态及处于中国特色社会主义下的市场经济下分配结构。面对这些宏观经济的变化,一些人渐渐地认为马克思劳动价值理论的宏观经济前提已经不存在,不必坚持和发展马克思劳动价值理论。另一方面是理论界中存在一些学者借用西方效用论来扭曲马克思劳动价值论的核心内涵,提出“新言论”。如主张最多的是“要素决定论”而不是“劳动创造论”;局限马克思价值理论的劳动范围,主张马克思是“体力劳动论”或称为“简单劳动”;将生产领域的劳动价值创造关系机械地运用到价值分配领域,认为马克思的劳动价值理论在分配领域只能是按劳分配。

(一)新时代经济发展“新气象”

在科学技术的推动下,中国经济发展与两百多年前马克思所处的工业化初期有着质的变化。从以简单劳动为主的生产变成了以复杂劳动为主的社会生产,从以工业经济为主的社会经济形式变成了以科学技术、知识为核心的经济形式。从经济与科技分离、产学研相对分离到经济与科技高度融合,技术转化成生产力的周期越来越快,科学认知背景也从“简单性”到“复杂性”的转变,知识信息技术经济下价值财富创造和分配方式也发生了翻天覆地的变化,下面以中国近几年的产业结构、就业结构、劳动报酬三个方面的改变为例,来说明我们当今时代与马克思所处时代的宏观环境有着巨大的差异。

1.产业结构

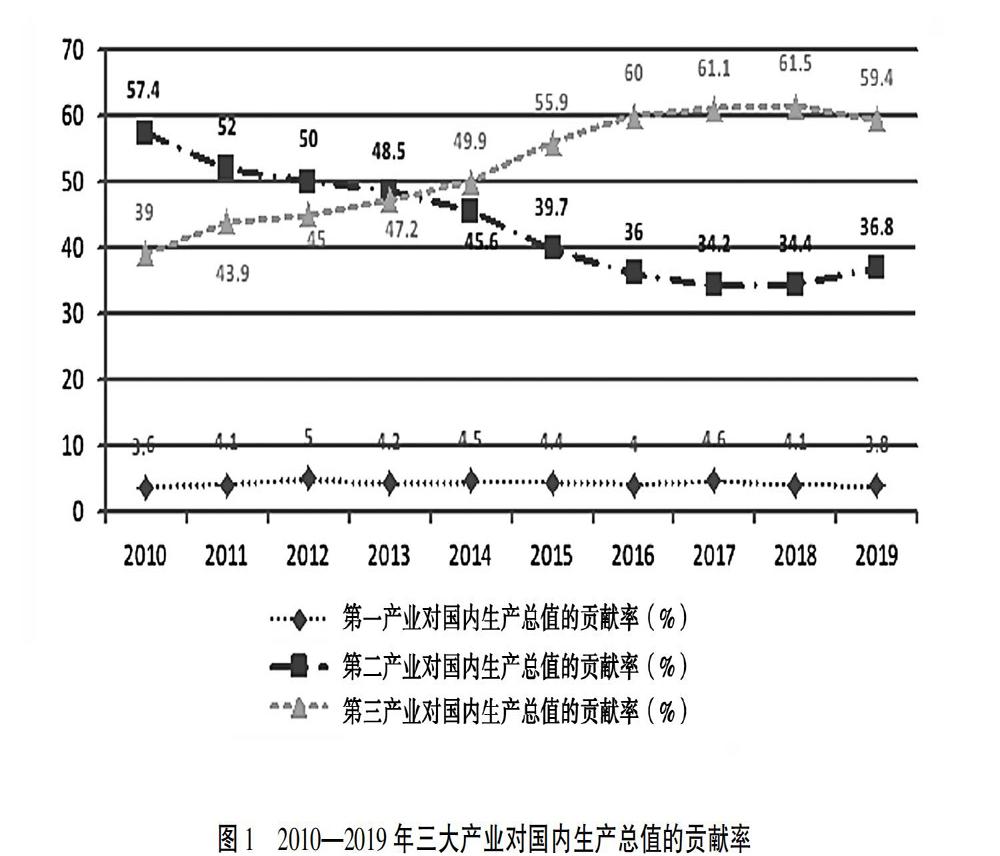

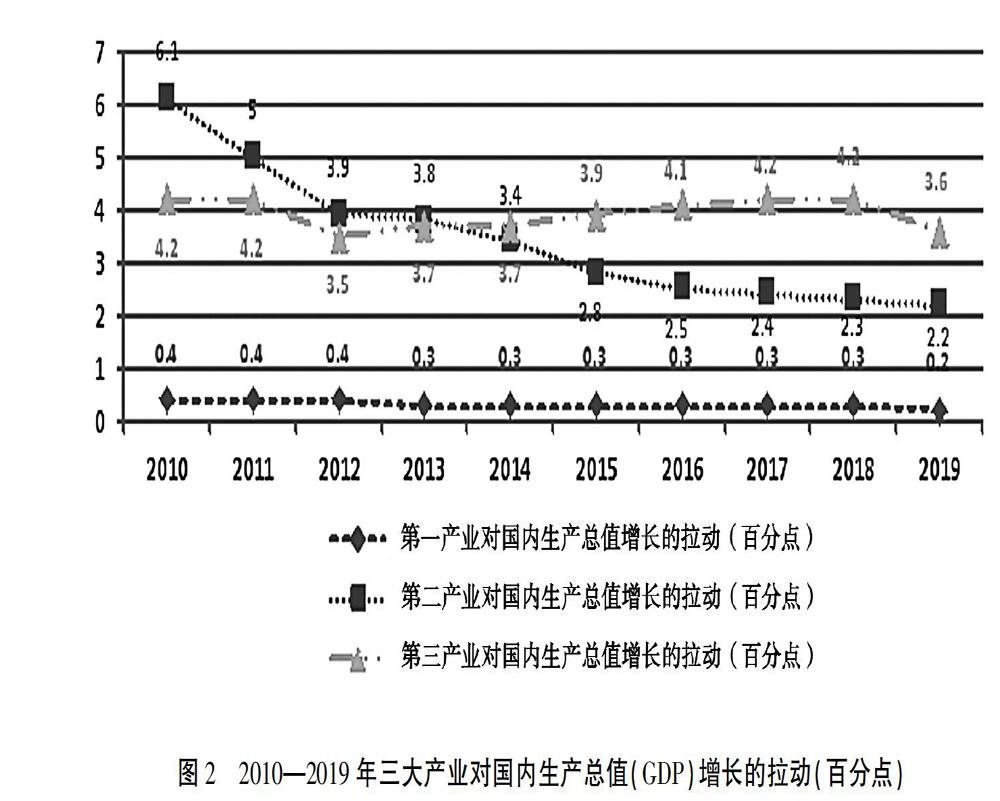

进入新时期以来中国经济随着科学信息技术的飞速发展,中国的产业结构发生了巨大的变化。我们从图1可以看到,近10年来第一产业农业经济对于国内生产总额的贡献率一直低于5%;第二产业的物质生产部门对国民经济的贡献率从2010年的57.4%下降至36.8%,总体上呈现逐年下降的趋势,并在2014年被第三产业赶超,从2014年至今一直低于第三产业对国民经济的贡献率;第三产业基本呈现逐年上升的趋势,对国民经济的贡献率超过了60%。从图2中我们可以看出,GDP增长的拉动主要靠第三产业。第二产业对国内生产总值增长的拉动呈逐年下降趋势,从2010年的6.2%降到2.5%。第一产业对GDP增长的拉动一直处于低水平在0.3%左右。传统的物质生产部门退居二线,无论是生产总额还是对于国民经济贡献的增长率总体上呈现不断下降趋势。第三产业发展愈加迅猛,以服务、管理、知识技术等为主导的非物质生产部门对国民经济的发展发挥着重要作用,中国经济发展不再是像马克思所处时代下主要依靠农民、工人的直接物质生产方式。

2.就业结构

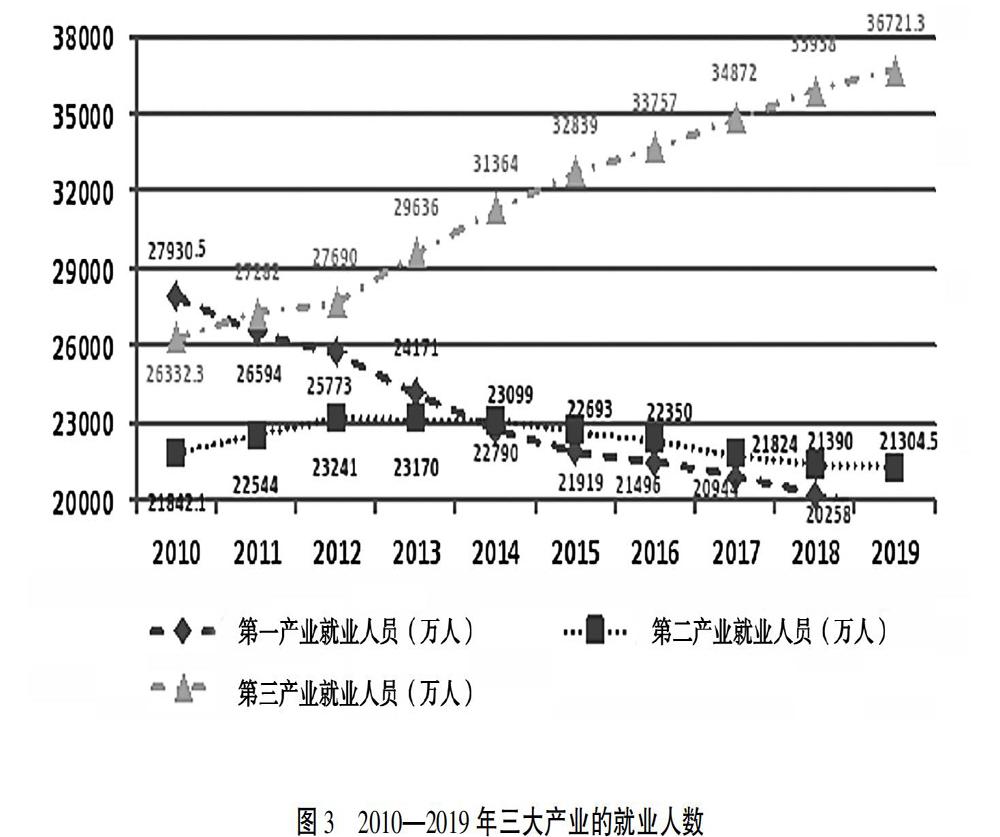

在知识信息技术经济的推动下,中国的劳动结构和劳动方式发生了巨大变化,从事马克思所说的直接的物质生产行业比例已经非常低了。我们从图3可以看出,2010至2019年从事第一产业的就业人数呈现逐年下降趋势,从27 930.5万人剧减至19 445.2万人,从在三大产业就业人数排行第一下降至最后;从事第二产业的就业人数远低于第三产业,并在波动中呈现下降趋势,从21 842.1万人下降至21 304.5万人;第三产业就业人数呈现迅猛式发展,逐年以高速递增,从26 332.3万人到36 721.3万人,遥遥领先于其他两大产业。

随着信息科学技术的发展,以高新技术产业、物流产业、金融产业等为主导的第三产业的到来,也引发了就业迁移,人们发挥自己的劳动价值方式不再是马克思所指的“直接式”生产,而是一种“间接式”的价值创造。

3.劳动报酬

除了经济产业结构和就业结构的变化,新时代下中国不同行业劳动者的薪资报酬较之与马克思所处的工业初期时代的各行业报酬也有了翻天覆地的变化。从图4主要展现的当今时代下三大产业的代表行业的工资总额曲线可以看出,当今时代出现了新的行业,劳动者从事了马克思所处时代下不可能有的岗位。而且从图4我们可以直观地看出,2019年城镇从事技术知识型行业的年平均工资是147 678元,而从事直接物质生产的制造业和农业生产的年平均工资分别只有72 088元和36 466元,从事技术类行业的工资是从事工业和农业生产的两三倍,直接从事体力劳动的薪资水平远远低于从事脑力劳动的薪资水平。从上图中线性的斜率中,我们可以分析到技术类行业的工资的增长速度明显比制造业和第一产业相关行业要迅速,这说明依靠技术、知识的高素质者创造的财富远远高于从事简单体力劳动者创造的财富,而且这种差距呈现不断扩大趋势。这与马克思那个时代的大部分劳动者只能靠从事工厂做工、农田耕作等这些简单的物质生产获得收入有翻天覆地的改变。

(二)新时代关于马克思劳动价值理论的“新言论”

从上面的分析描述中我们可以看到新时代下的中国经济,较之马克思所处的工业化初期可以说是日新月异。人们创造价值财富的方式、劳动结构、财富分配有着质的不同。但同时我们也可以发现,面对这些新时代的经济“新气象”,不少学者不深入思考分析,打着“突破”和“创新”的口号,扭曲马克思劳动价值的核心内容,甚至去唱衰马克思劳动价值理论,认为它已经不适合当今经济发展,腐蚀马克思劳动价值理论的正统经济理论指导地位,危害新时代下中国现代化经济建设。下面笔者将结合马克思劳动价值理论分析这些所谓的“新言论”,巩固马克思劳动价值理论的正统经济理论指导地位。

1.“要素创造论”

要素价值论全称生产要素价值论,主张参与生产的要素创造价值,近两百年来西方经济学家一直强调这一观点。改革开放以来,中国不少学者也受到了这种多要素论的影响,主张“知识创造论”“技术创造论”“资本创造论”。尤其是进入21世纪以来,在科学技术、知识信息的推动下,中国产业结构不再是以传统的农业、工业为主,而是以第三产业为主。国家经济增长主要依赖第三产业拉动,而且这种发展趋势将不断扩大。一些认为科技、知识等能独立于劳动单独创造价值的思想又伴随而来。显然将科技、知识生产要素与劳动要素对立起来是不对的,因为知识、技术是离不开劳动者的劳动。知识和技术作为一种思想理论,它们必须附着在人的大脑中,通过人的劳动转化为现实生产力,提高生产效率,如果拥有知识、技术的人不劳动,这些知识和技术就像空中楼阁虚无缥缈。从根本上说“知识创造论”“科技创造论”“共同创造论”这些观点就是混淆了“价值创造”和“價值转移”。马克思在《资本论》中指出,“商品的价值是由不变资本、可变资本、剩余价值这三部分构成,用公式表示就是W=C+V+M”[1]437,作为C的机器厂房、知识技术等是物化劳动、死的劳动,在生产过程中只是转移了自身的价值并没有价值增殖,所以只有V+ M参与到价值增殖的过程,而这一部分就只有依靠活劳动的消耗。所以作为物化劳动的知识、技术乃至后来的无人工厂只是和活劳动创造的价值共同构成了商品的价值,而不是共同创造价值。

2.“体力劳动论”

把马克思劳动价值理论单纯地认为是“体力劳动论”和“简单劳动论”,认为在知识经济的时代,主要从事复杂劳动的如互联网工程师、金融从业者等创造的价值不能用他们的劳动来计算,显然这种观点是不符合客观事实的,也是对马克思劳动价值理论的扭曲。虽然马克思所处的时代经济发展相对落后,经济发展主要是靠第一产业的农业和第二产业的工业拉动,绝大部分的价值来自劳动者的简单体力劳动。但马克思从来就没有把劳动单纯地看成简单的体力劳动,他指出“每当人生产使用价值时就运用的体力和智力”[1]164,马克思在《资本论》中早就看到了类似于资本家的管理劳动、技术员的技术化劳动是复杂劳动,而且指出由于复杂劳动需要前期付出较高的教育费用,复杂的脑力劳动创造的价值是简单体力劳动创造的价值的自乘。马克思不仅没有将生产劳动的范围狭隘化,恰恰相反,马克思指出随着生产方式的变革,劳动者的概念扩大了,不再局限于工人,也加入了技术员、工程师、技师等这些高级的工人。由于科学技术信息的快速发展,出现了一些马克思无法预料到的新的具体的行业,如电子商务、信息技术产业等。我们要与时俱进不断发展创新马克思劳动价值理论,进一步发展生产劳动和非生产劳动的外延和内涵,在新时代下我们既不能僵化地理解马克思劳动价值理论,也不能全盘否定马克思劳动价值理论。

3.“机械分配论”

在争论马克思劳动价值理论中有一种这样的观点,即马克思劳动价值理论主张活劳动创造价值,要求财富分配只能按劳分配,劳动者得到他们创造的全部价值财富。这个观点不论从理论方面解释还是从实践方面解释都是讲不通的。理论上,马克思劳动价值理论只是言明了价值财富的创造过程和价值本身有哪些部分构成,并没有直接回答价值财富要如何分配这个问题。马克思指出,价值财富的分配归根在于生产资料所有制。在资本主义社会,资本家占有生产资料,即使是工人创造的财富也都归资本家所有。在社会主义制度下的中国,实行了以公有制为主体和多种所有制并存的基本经济制度,在公有制的国有制企业或者集体企业就是按劳动分配为主,在其他所有制形式则不完全实行按劳分配。在客观经济实践上,也是不可能做到完全按劳分配的,无论是国有制企业还是其他所有制企业,企业为了维持基本运营必然会有一定的支出,乃至为了扩大再生产留给自己的投资备用金。在历史上中国就有这方面惨痛的教训,新时代的中国一定要深刻批判这一分配方式,在具体的实践中坚决杜绝这种错误思想引导,否则将会打击劳动者创造财富的积极性,不再追求技术革新和知识学习,最终危害社会主义现代化事业的建设。

三、新时代坚守和发展马克思劳动价值论的现实启示

(一)遵循价值规律,激发市场活力

马克思劳动价值理论认为,价值规律对市场经济起着重要调节的作用,调节着商品的全部过程,包括前端的生产、中端的流通和后端的销售。第一,我们要着力发挥好价值规律的作用,促进生产科学技术和管理水平的提高。根据价值规律理论,价值量由社会必要劳动时间决定,企业必然会不遗余力地提高科学技术和管理水平,来获得超额价值和市场的青睐。第二,中国要利用好价值规律,营造健康有序的市场环境,促进商品的有效流通;价值决定价格,价值必须依赖市场将自身转化为价格才能在市场上流通并实行等价交换,整个生产的过程才能算最终完成,企业才能获得利润维持基本生存并进一步扩大再生产。价格、供求、竞争就像三把利器激发市场活力,促使企业在竞争中优胜劣汰,技术进步带动全行业乃至全国生产力的发展。马克思劳动价值理论中关于价值的思想是中国市场经济建设的重要武器,中国必须结合具体的市场特点深化对劳动价值理论的认识,运用这个重要武器推动中国市场经济的腾飞、创造中国经济奇迹。

(二)重视知识科技劳动,提高全民族素质

马克思劳动价值理论揭示了劳动的本质在于劳动者本身,社会生产力的不断发展是劳动者不断提高劳动能力不断改造世界的过程。马克思强调复杂劳动能够创造更大的价值,他认为劳动者凭借丰富的知识文化和技术水平进行复杂劳动创造出来的价值远远高于简单劳动所创造的价值。随着科技的浪潮滚滚而来,全球的社会分工发生着深刻的变化,从以前的依靠简单的体力劳动向依靠复杂的知识和技术劳动的转变。因此,党和政府必须坚决贯彻落实“科教兴国”的基本国策,把通过教育提高全民族的劳动者的整体素质放在突出位置。在这个信息技术大爆炸的时代,知识和科技可以最大程度提高劳动者的劳动能力,更可以把劳动者的创造力最大程度地发挥出来,同时作为一名新时代劳动者,我们要提高自身的思想、文化、身体、知识技能水平,实现自身的全面发展来适应不断变化的客观世界。走过的历史启示我们,国家之间的竞争说到底是国民劳动者素质能力的较量,中国要想屹立于世界民族之林就必须培养具有高素质高水平的劳动大军。

(三)保障劳动者合法权益,促进社会公平正义

社会主义社会就是解放和发展劳动者的社会,在社会主义现代化建设的过程中,要始终坚持马克思的劳动价值理论,要充分发挥劳动者的决定作用。社会主义社会本质就是坚持人民当家做主,劳动者作为人民最重要的组成部分,党和国家必须维护好劳动者的主人翁地位,完善劳动保护法,保护劳动者各种合法权益,打击任何歧视和不公平对待劳动者的行为。同时,保障勞动者能够得到他们的劳动所得,对任何拖欠劳动者或者克扣劳动者工资的行为“零容忍”。也要不断地提高劳动者的法律素养,在劳动者受到不合法的对待时,善于用法律武器来维护自身的劳动成果。在价值财富分配上,国家要把握好劳动者的劳动是收入分配的重要尺度,劳动者理应成为由劳动创造的一切价值与财富的主人,贯彻好分配制度,制定有利于劳动者的分配政策。财富创造和财富分配是相辅相成、相互制约的,国家科学合理的财富分配方式会促进社会公平,提高劳动者参与社会主义现代化建设的积极性。

四、结论

随着科学技术飞速发展,虽然新时代下中国经济较之马克思所处的时代有着翻天覆地的变化,出现了“挑战”马克思劳动价值理论的新论断,但是马克思关于劳动者和价值创造的思想理论仍给予了中国如何建设发展源源不断的思路。马克思劳动价值理论作为马克思政治经济学理论基石,是指导我们进行社会主义现代化建设的科学经济理论,我们必须更加深入去学习研究马克思劳动价值理论,在实践的基础上继承和发展,直面时代难题,实现理论创新发展。不断将中国实际与劳动价值理论结合,丰富发展马克思劳动价值理论的内涵,这对于处于新时代的中国具有深远的意义。

[参 考 文 献]

[1] 马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,2012.

[2] 马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,2012:265.

〔责任编辑:杜 娟〕