玛湖凹陷西部斜坡区二叠系乌尔河组厚层砂砾岩沉积相及储层特征

滕卫卫 王辉

摘 要:玛湖西部斜坡区二叠系乌尔禾组发育厚层砂砾岩储层,且油气储量巨大,但目前对于该套砂砾岩储层成因的认识尚不统一。在岩心、测井和地震资料分析的基础上,认为该区乌尔禾组发育冲积扇相和辫状河三角洲相。冲积扇分布在乌尔禾组下部,由于扇体不断前积,形成进积型冲积扇,纵向上沉积物粒度呈反韵律。辫状河三角洲相主要分布在乌尔禾组上部,划分为平原和前缘亚相,其中平原亚相以数层煤层和碳质泥岩为特征。乌尔禾组沉积过程为湖平面不断上升的过程,表现为由下部冲积扇相向上变为辫状河三角洲相。沉积相类型对储层物性具明显的控制作用,辫状河三角洲前缘储层物性较好,冲积扇储层物性较差。

关键词:玛湖西部斜坡区;乌尔禾组;冲击扇;储层;湖平面变化

玛湖西部斜坡区在构造位置上北临克-乌逆掩断裂带(图1),区内二叠系乌尔禾组发育一套低孔、特低渗、微裂缝砂砾岩油藏[1-3],该油藏具储层厚度大和储量高的特点,这种高产砂砾岩储层在世界范围内独一无二。虽然砂砾岩油气藏具很高的勘探价值,但目前有关砂砾岩成因的观点较多,认识不统一,这也直接影响到砂砾岩储层的进一步勘探和油田开发[4-6]。前人依据砂砾岩岩性特征、测井相特征认为乌尔禾组砂砾岩为扇三角洲相[7-9]。部分学者根据砂砾岩分布形态和岩性垂向组合特征认为,砂砾岩为近岸水下扇[5]。前人认为,乌尔禾组沉积期玛湖西部斜坡区湖平面较高,整体为湖平面以下的扇三角洲或辫状河三角洲前缘亚相沉积。本文通过大量岩心、测井和地震资料分析认为,玛湖西部斜坡区乌尔禾组主要为冲积扇和辫状河三角洲相。乌尔禾组下段广泛发育煤层和碳质泥岩,决定了玛湖西部斜坡区不可能大规模发育水下沉积。地震资料也清晰反映出,乌尔禾组下段发育进积型冲积扇,形成下细上粗的反旋回,而前人多把該漏斗形沉积组合错认为扇体前缘河口砂坝沉积。沉积相对储层优劣具控制作用,乌尔禾组优质储层多集中分布在辫状河三角洲平原-前缘亚相。

1 岩石学特征

1.1 岩石类型

乌尔禾组砂砾岩具厚度大、粒度粗的特点[10],据岩性和区域对比分析,乌尔禾组可细分为2个岩性段,自下而上分别为,乌尔禾组下段和乌尔禾组上段(图2)。乌尔禾组岩石类型多样,既有粗粒砾岩、砾质砂岩和砂岩,也有泥岩和煤层。乌尔禾组不但粒度变化大,岩性平面分布也具较强的非均一性。通过120余口钻井和17口取心井资料分析,总体上,玛湖西部斜坡区岩性特征为粗粒,沉积多分布在斜坡区西部靠近物源的区域,粉砂岩、泥岩和煤层多分布在斜坡区东侧。

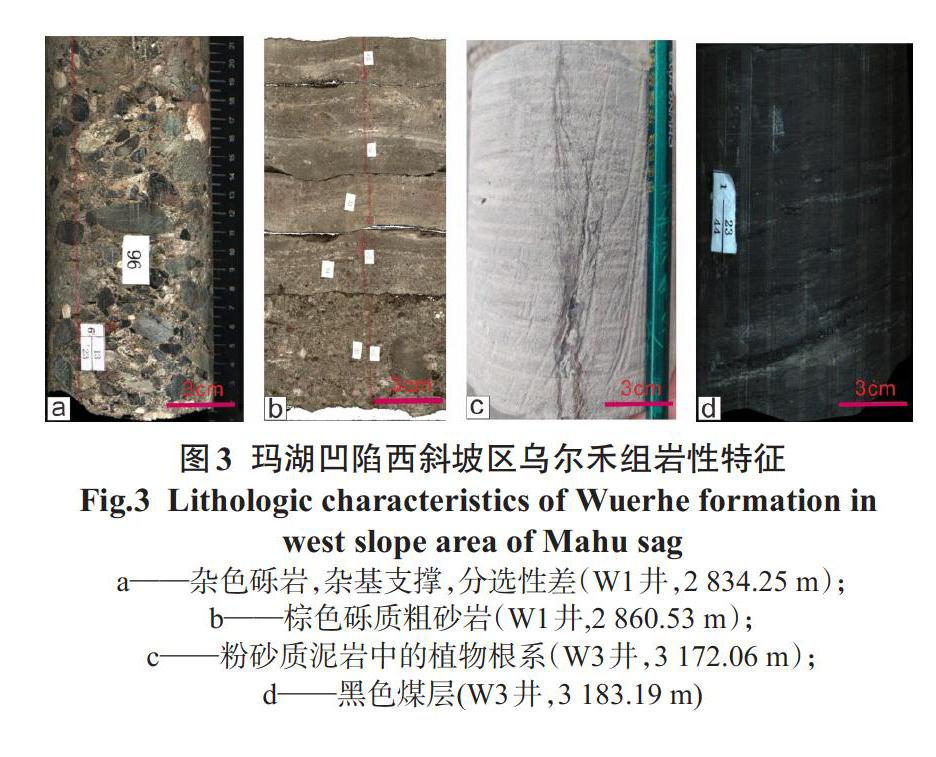

粗粒沉积岩 粗粒沉积岩在乌尔禾组上段和下段均有分布,但主要分布在乌尔禾组下段。粗粒沉积物包括中砾岩、细砾岩、砂质砾岩和砾质中、粗砂岩(图3-a,b),砾石成分为岩浆岩,色杂,呈次圆状,分选性差,砂泥质支撑。砾质砂岩中,砾石以细砾为主,呈悬浮状分布在砂岩中,砾石的成分仍为岩浆岩,呈次圆状。砂岩以岩屑长石砂岩为主,中、粗砂岩多呈灰色,块状,常与上部的深灰色泥岩形成正韵律。砂岩分选中等-较差,次棱角状,砂岩的成分成熟度和结构成熟度均较低。

泥岩 泥岩多呈灰、深灰色,斜坡东部还发育黑色碳质泥岩。斜坡区西部泥岩多呈块状,常夹有砂岩透镜体。斜坡区东部泥岩多呈层状,且泥岩常与粉砂岩或泥质粉砂岩互层。常见植物碎片和植物根系化石(图3-c)。

煤岩 煤岩含煤层或煤线,煤岩主要分布在乌尔禾组下段,黑色(图3-d),污手,煤岩平均厚度2.8 m。煤岩纵向分布在泥岩中或砂砾岩底部,平面上多分布在斜坡区东部,横向延伸远。乌尔禾组下段和乌尔禾组上段之间分布有一套稳定的煤岩,厚度约3 m,该套煤岩是乌尔禾组下段和上段的分层标志。

2 沉积相特征

2.1 沉积相类型

据岩心、测井和地震资料综合分析认为,斜坡区乌尔禾组可识别出冲积扇和辫状河三角洲相。

冲积扇相 冲积扇相为乌尔禾组下段重要的沉积相类型,主要分布在斜坡区西部靠近物源一侧,区内可识别出冲积扇相扇中和扇缘亚相。扇中亚相为中砾岩和细砾岩,少见煤层。测井相为钟型和漏斗型,钟型属辫状河道沉积,平均厚度达25 m,为多期河道叠加形成,单个河道厚度仅3~10 m。漏斗型测井相为扇体不断前积条件下形成,易与三角洲河口砂坝混淆[11],通过地震资料和沉积相平面组合特征,可有效区别两种沉积相。

靠近物源区域,乌尔禾组下段为冲积扇扇中砂砾岩和泥岩,向盆地方向逐渐相变为砂岩和泥岩互层,且夹数层煤层,煤层总平均厚度为5.5 m。泥岩中可见植物叶片和植物根茎等化石(图3-c)。由此可判断,乌尔禾组下段在斜坡区东部为湖平面以上的陆上沉积,不发育三角洲前缘亚相,这与前人研究存在较大差异。另外,通过地震剖面也可以判断出,在盆地边缘区域发育楔状体或前积反射结构,向盆地方向变为平行或亚平行反射和波状反射结构,体现了沉积相由盆地边缘冲积扇相变为斜坡区的辫状河三角洲平原。

冲积扇扇中-扇缘亚相可进一步划分出辫状分流河道微相(图4),为扇中和扇缘亚相中的主要沉积微相。辫状分流河道微相中少见煤岩,主要是由于冲积扇地形坡度大,河流改道频繁且侵蚀作用强,不利于植被生长[12]。辫状河三角洲相平原地势相对平坦,距物源较远,河道间广泛发育沼泽,沉积数层煤岩。

辫状河三角洲相 辫状河三角洲相为乌尔禾组主要的沉积相类型,广泛分布于斜坡区东部。据沉积特征的差异,可进一步划分为辫状河三角洲平原和前缘亚相。平原亚相分流河道微相,以砂质砾岩、含砾砂岩为主。河道间微相主要为泥岩和煤层,由于斜坡区距物源近,因此,泥岩和煤岩的厚度较大,纵向上形成分流河道,粗粒沉积物与河道间细粒沉积物互层。平原亚相分流河道微相测井相呈钟型,据测井曲线可进一步细分出2~5个单河道,单河道平均厚度约12 m。

前缘亚相主要分布在乌尔禾组上段(图4),平面上分布在斜坡区东部靠近盆地的一侧。前缘亚相岩性为含砾细砂岩、含砾粉砂岩和泥岩,据岩性及组合特征,前缘亚相可进一步识别出水下分流河道、河口砂坝和支流间湾等微相。水下分流河道岩性主要为含砾细砂岩、粉砂岩,含砂砾岩等,测井相呈钟型,单河道厚度约9 m。河口砂坝岩性以粉砂岩、含砾细砂岩为主,纵向上形成下细上粗的反韵律,测井相为漏斗型(图4)。

3 沉积相演化

3.1 沉积相平面分布特征

平行物源方向的沉积相对比表明,乌尔禾组沉积相横向变化较大。乌尔禾组下段靠近物源方向发育冲积扇扇中-扇缘亚相,以辫状分流河道沉积为主(图5),沉积物具有下细上粗的反韵律,体现了冲积扇不斷向盆地方向进积。冲积扇向盆地方向渐变为辫状河三角洲相(图4),斜坡区广泛发育平原亚相,其典型的特征为煤岩和泥岩广泛发育,地层厚度大,砂地较冲积扇辫状分流河道小。

乌尔禾组上段靠近物源区域发育辫状河三角洲平原亚相(图5)。由于靠近物源区,该平原亚相分流河道微相沉积物粒度较粗,厚度较大。向盆地方向,平原亚相相变为前缘亚相,广泛发育水下分流河道和河口砂坝微相。与平原亚相对比,前缘亚相水下分流河道微相砂岩粒度变细,厚度变小,煤层不发育,但泥岩总厚度增大。

通过沉积相对比分析可知,研究区受到南北2个物源影响,靠近物源区域为冲积扇扇中-扇缘和辫状河三角洲平原,向盆地方向分别相变为辫状河三角洲平原和前缘亚相。

3.2 沉积相演化

乌尔禾组沉积相纵、横向变化受到物源和不断上升的湖平面影响。乌尔禾组下段沉积期,斜坡区西部以冲积扇沉积为主,向盆地方向相变为辫状河三角洲(图6),总体为湖平面以上的陆相沉积。乌尔禾组上段沉积期,斜坡区西部为辫状河三角洲平原,向盆地方向相变为前缘亚相。据沉积相在纵、横向的变化情况可判断,乌尔禾组自下而上湖平面不断上升(图1)。地震剖面中可清晰识别出,由盆地深洼区向边缘不断上超的现象。这种上超现象实际上就是湖平面逐渐上升过程中沉积物向物源方向不断退积的客观反映。总之,乌尔禾组沉积过程中,由于湖平面不断上升,乌尔禾组沉积相由下部的冲积扇-辫状河三角洲平原组合相变为乌尔禾组上部的辫状河三角洲平原-前缘组合。

4 乌尔禾组储层特征

4.1 储层岩石学特征

乌尔禾组碎屑组分包括岩屑、长石、石英,其中石英的含量最低,平均15%;长石的含量略高于石英,平均20%;岩屑含量最高,类型为岩浆岩,以玄武岩为主,另外有少量安山岩。储集层岩石颗粒大小差异较大,砾石磨圆度较好,多为次圆状,胶结方式为基底式和孔隙式。

4.2 储层孔隙类型

储集空间类型较为丰富,包括原生粒间孔、剩余粒间孔、残余粒间孔、溶蚀粒间孔、溶蚀粒内溶孔、模铸孔、晶间孔、填隙物内溶孔等类型。据370片铸体薄片分析表明,研究区乌尔禾组孔隙类型主要为粒间孔隙。其中,粒间孔隙又以剩余粒间孔隙为主,为研究区主要有效孔隙类型。该类型孔隙占总孔隙度值约38%,次为粒内孔隙,主要由方沸石晶间溶孔组成,该类型孔隙约占所有孔隙的20%。此外,乌尔禾组还发育部分填隙物内孔,主要为晶间孔隙。从岩心观察来看,该区裂缝较发育,存在大量缝状孔隙,主要表现为构造裂缝。

4.3 沉积相对储层物性的控制作用

因不同岩性对储层物性影响较大,通过对147块辫状河三角洲前缘亚相砂岩样品分析表明,孔隙度最小值为5.55%,最大值23.63%,平均11.85%,渗透率最小值为0.02×10-3 μm2,最大值8.60×10-3 μm2,平均0.44×10-3 μm2。辫状河三角洲平原砾质砂岩样品数772块,孔隙度最小值为3.39%,最大值32.2%,平均11.30%,渗透率最小值为0.01×10-3 μm2,最大值620.1×10-3 μm2,平均11.78×10-3 μm2。冲积扇扇中-扇缘砂砾岩岩样品数370块,孔隙度最小值为4.06%,最大值15.04%,平均为9.31%,渗透率最小值0.004×10-3 μm2,最大值1.05×10-3 μm2,平均0.15×10-3 μm2。

通过对研究区1 289块样品的孔隙度与渗透率分析表明,研究区辫状河三角洲相砂岩与砾质砂岩孔隙度与渗透率较高,是乌尔禾组优质储层。冲积扇扇中-扇缘砂砾岩的孔隙度与渗透率最差,多为劣质储层。沉积相与储层物性的对应关系体现了沉积相对储层优劣的控制作用。

5 结论

(1) 岩心、测井和地震资料分析表明,乌尔禾组下段反韵律为冲积扇前积特征的客观反映,并非前人认为的河口砂坝。冲积扇向盆地方向逐渐过渡为辫状河三角洲平原,受古地貌和物源的影响,冲积扇与辫状河流间并不发育冲积平原。

(2) 玛湖凹陷西斜坡乌尔禾组下段为冲积扇-辫状河三角洲平原组合,上段为辫状河三角洲平原-前缘组合,因此,乌尔禾组自下而上是在湖平面不断上升的条件下沉积形成。

(3) 乌尔禾组砂砾岩储层明显受到沉积相控制,辫状河三角洲相砂岩和砾质砂岩物性较好的,而冲积扇相砂砾岩物性较差。玛湖凹陷西斜坡的下一步油气勘探重点应为辫状河三角洲分布区域。

参考文献

[1] 卢红刚,罗焕宏,骆飞飞,.等.玛湖凹陷MH1井区上乌尔禾组扇大 面积成藏条件与成藏模式[J].特种油气藏,2020,34(1):1-12.

[2] 唐勇,郭文建,王霞田,等.玛湖凹陷砾岩大油区勘探新突破及启示[J].新疆石油地质,2019,40(2):127-137.

[3] 陈新发,杨学文,薛新克,等.准噶尔盆地西北缘复式油气成藏理论与精细勘探实践[M].北京:石油工业出版社, 2014.

[4] 邹妞妞,张大权,史基安,等.准噶尔西北缘玛北地区扇三角洲砂砾岩岩相分类及储集意义[J]地质学报,2017, 91(2):440-445.

[5] 支东明,唐勇,郑孟林,等.玛湖凹陷源上砾岩大油区形成分布与勘探实践[J].新疆石油地质,2018,39(1):1-9.

[6] 唐勇,徐洋,李亚哲,等.玛湖凹陷大型淺水退覆式扇三角洲沉积模式及勘探意义[J].新疆石油地质,2018,39(1):16-22.

[7] 雷德文,陈刚强,刘海磊,等.准噶尔盆地玛湖凹陷大油(气)区形成条件与勘探方向研究[J].地质学报,2017,91(7):1604-1619.

[8] 陈建平,王绪龙,邓春萍,等.准噶尔盆地油气源、油气分布与油气系统[J].地质学报,2016,90(3):421-450.

[9] 杨帆,卫延召,阿布力米提依明,等.准噶尔盆地环玛湖凹陷中-上二叠统有利储盖组合优选[J].地质学报,2016,37(2): 131-137.

[10] 支东明.玛湖凹陷百口泉组准连续型高效油藏的发现与成藏机制[J].新疆石油地质,2016,37(4):373-382.

[11] 孟家峰,郭召杰,方世虎.准噶尔盆地西北缘冲断构造新解[J].地学前缘,2009,16(3):171-180.

[12] 蔡忠贤,陈发景,贾振远.准噶尔盆地的类型和构造演化[J].地学前缘,2000,7(4):431-440.

Abstract:The Permian Wuerhe formation in the western slope area of Mahu lake has developed thick glutenite reservoir with huge oil and gas reserves. However, the understanding of the origin of the reservoir is not unified. Based on the analysis of core, logging and seismic data, it is considered that alluvial fan facies and braided river delta facies are developed in Wuerhe formation. Alluvial fans are distributed in the lower part of the Wuerhe formation. Because of the continuous progradation of the fan body, the alluvial fan is of progradational type, and the grain size of the sediment presents an inverse rhythm in the longitudinal direction. Braided river delta facies is mainly distributed in the upper part of Wuerhe formation, which is divided into plain and front subfacies. Plain subfacies are characterized by several coal seams and carbonaceous mudstone. The sedimentary process of Wuerhe formation is a process of rising lake level, which shows that the lower alluvial fan facies changes upward into braided river delta facies. The type of sedimentary facies has an obvious control on the physical properties of the reservoir. The reservoir physical properties of braided river delta front are better than those of alluvial fan reservoir.

Key words: Western slope area of Mahu Lake;Wuerhe formation; Impact fan; Reservoir;Lake level change