作战体系评估指标体系结构构建方法

马宝林,刘德胜

(军事科学院评估论证研究中心,北京 100091)

作战体系[1]涉及领域、系统众多,因而规模庞大、结构复杂,评估指标体系如何构建方能对其清晰描述和有效度量一直是研究的难点、焦点。

指标体系是指在评估活动中由一系列相互关联的本质属性指标构成的有机整体[2]。指标体系结构是作战体系组成元素的结构和元素间的相互作用关系,是体系设计、使用的规范及准则[2],直接影响体系的运行和效能。做好指标体系结构设计工作,是作战体系评估的前提和关键。

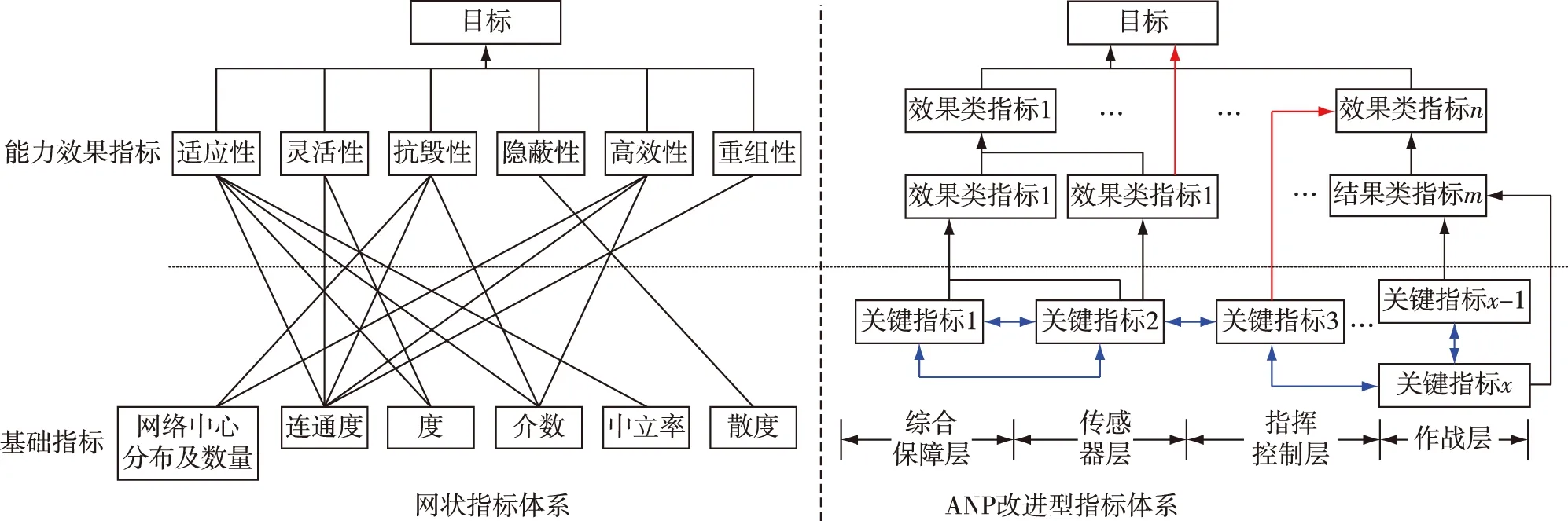

指标体系结构主要有树状和网状两种基本类型。而树状与网状指标体系之争在作战体系评估中由来已久。树状体系简单清晰,便于指挥决策,但有时不适用于动态对抗条件。网状指标体系由于在结构上与复杂网络相呼应,在一定程度上能够体现体系的级联性,学术界对其研究的热度一直不减。事实上,单纯的网状指标体系很难通过组分系统之间的微观-宏观联系将体系能力隐含涌现的内部机制完全揭示,其内部仍是或部分是“黑箱”。评估团队难以随时理解其所处的复杂、自适应、缺乏结构化的作战环境及过程。另外,体系能力评估的工程化指标较为抽象,不便于快速理解掌握,得出的“结果云”无法直接、有效地满足指挥员指挥决策的需求。

若要全面了解和评估作战体系,仅靠单一结构指标体系分析判断是不行的,需要使用一套既能表征作战进程又能揭示作战制胜机理的指标群,指标群中的指标在一定范围内或一定条件下是相互联系的[3]。为解决这一问题,本文基于实证性评估思路和网络层次分析法(Analytic Network Process,ANP)[3-5]构建指标体系结构,期望实现对作战体系的有效描述,以满足作战体系评估的需要。

1 作战体系评估及其需求

厘清作战体系、作战体系评估之间的概念关系,熟悉国内外在作战体系评估领域的指标体系结构划分方法,分析适用于作战体系评估的指标体系结构需求,对于准确把握作战体系的核心要义、构建科学的评估指标体系具有重要的现实意义。

1.1 作战体系评估

根据文献[6]相关定义,作战体系是按照一定的作战目的,通过现代化的网络信息系统,将作战要素、作战系统联系起来的一个有机整体。

作战体系评估重点是对作战体系能力的评估,其指标体系应兼顾作战评估和体系评估的要求。作战评估[7],参考美军2015年1-15号联合条令注释出版物的定义,即“一系列连续进行的过程,它通过衡量作战行动是否正朝着完成任务、创造行动所需的某种条件或实现作战目的的方向发展,以支持指挥官的决策活动”,侧重评估任务的完成进度和质量。体系评估是对基于信息系统的作战体系所特有的整体作战能力的评估,侧重评估体系对象间级联关系[8]。

1.2 指标体系结构研究现状及需求分析

目前,国内外对作战体系评估领域的指标体系结构划分方法很多。其中,美军基于实证性思维模式,在作战评估中制定了分层级的评估指标框架[7],即采用绩效评估指标(Measure of Performance,MOP)衡量评价任务完成直接结果,运用效力评估指标(Measure of Effectiveness,MOE)判定作战行动达成间接效果。实证性分层指标框架以战场上可观测可衡量的行动结果或效果判断行动结果,为指挥员提供决心建议。该方法对于体系内部机理运作没有正面解释。国内胡晓峰团队[8]提出的“两级五层”框架中,将网络化体系能力评估指标分为组分系统、体系两级,并在此基础上进一步区分组分系统性能、组分系统效能、网络化效能、涌现性效能、使命任务效能等五个评估层。“两级五层”架构兼顾了作战和设计层面,但使命任务完成度等使命任务效能指标和体系对抗OODA环等涌现性效能指标对指挥人员仍过于抽象。

综合分析,实证性评估和网络化体系评估方法各有优长,将两者有效结合可以兼顾作战评估和体系评估的需求。

2 基于ANP的改进型指标体系结构构建

ANP层次结构考虑了下层元素对上层元素的反馈影响以及层次内部元素的依存关系,能够准确描述作战系统、单元、要素之间的联系,在构建适用于作战体系评估的指标体系结构过程中可作为基本架构使用。综合实证性分析思路,可有效兼顾作战评估和体系评估的需求。

2.1 作战系统的输入输出

作战体系必然带来作战样式的巨大改变,但无论作战样式如何变化,最终都会落实在作战行动和过程上。

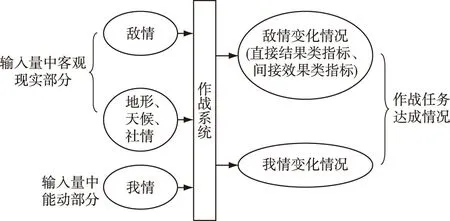

如图1所示,假设将一次作战行动看作一个大的系统,输入量为当前敌情、我情、地形、天候、社情等,输出量为敌、我情的变化情况等。

图1 作战系统输入输出量

输入量中的天候、地形、社情等多为客观环境因素,例如,在秋季丘陵地形条件且人烟稀少的环境下作战等;敌情多取每次战前的敌静态指标,例如敌方参战人员、装备数量情况等。这些均可归为输入量中的客观现实部分。而我情中反映特定作战任务关键方面的作战指标是对作战进程起主要能动作用的因素。例如,在评估火力毁伤机场跑道的作战任务中,导弹命中精度、攻击数量等就是关键作战指标。

输出量包括敌情和我情的变化情况,由于我情变化容易掌握,所以,在这里重点考虑敌情的变化情况。敌情的变化情况一般包括作战行动的直接结果和预实现的间接效果。直接结果是作战进程第一阶即时的直接效果,是评判具体任务达成的指标,反映指标体系的可执行性,一般易于发现、测量和辨识[7],例如,敌坦克被摧毁数量、敌机场跑道毁伤程度等。作战行动预实现的间接效果,通常是由直接结果溢出、转换至更高阶空间(领域),效果一般有延迟[7]。它是评判执行作战任务效果的指标,反映指标体系的正确性、涌现性,一般难以直接被发现、度量和辨识。如敌后勤保障系统被削弱程度,敌预备队预计投入的时间节点等。

对于性质相同(类似)的作战任务,作战行动的程式相对固定,差异主要体现在输入、输出的变化上[7]。

2.2 指标体系结构构建过程

1)网络层的构建

本文将ANP网络层指标作为系统的输入量考虑。由于输入量中的我情部分一般为影响作战进程的能动部分,所以,本文将其作为重点进行研究。如图2所示,根据国际运筹分析的一般模式、作战体系的运行规律和对作战能力的习惯认识,可将作战体系划分为综合保障、战略投送、侦察预警、指挥控制、联合火力打击、防空反导、信息对抗、空间作战等子体系。各子体系可预先构建用于评估的指标数据库,可按武器装备部署区域分类构建,如陆基、海基、空基、天基等;或区分平时建设、战时运用分类构建,如空间作战体系建设水平、空间作战体系运用能力等;或按照攻防属性进行分类构建,如信息进攻能力、信息防御能力等,并以此细化至满足战役战斗的具体指标。

图2 作战能力划分

根据对作战行动的影响,可将上述子体系进一步整合为综合保障层、传感器层、指挥控制层和作战层。体系作战能力由上述子体系能力共同支撑。

综合保障层由综合保障和战略投送子体系组成,包括提供作战保障、后勤保障、装备保障、物资装卸载、运输投送等能力指标。作战行动呈现一体化、联合化发展趋势,综合保障正向精准、全维、直达拓展。综合保障层指标应重点考虑如何体现保障的集约化、网聚化和精准化。

传感器层由侦察预警子体系构成,包括战略侦察、导弹预警等能力指标。现代作战非常强调由强大的信息共享所带来的信息优势,由信息优势带动整体作战能力的提升。传感器层指标应重点考虑如何体现信息质量与传输速率。

指挥控制层由指挥控制子体系构成,包括态势分析判断、异地同步决策、协调控制等能力指标。现代作战体系采用网络式布局,指挥体系趋于扁平化;作战单元之间具有较强的协同指挥关系;作战进程高速、连续,具有压倒性的节奏[9],不给对手任何喘息的机会。指挥控制层指标应重点考虑如何体现指挥控制的质量和自同步。

作战层由联合火力打击、防空反导、信息对抗、空间作战等子体系组成,包括火力运用、防空抗击、反导作战、信息攻防、空间攻防等能力指标。作战体系中,作战优势是通过优化武器系统的应用实现的,不再是过往单一的集中优势兵力。作战层指标应重点考虑如何体现作战资源优化配置与组合。

四个层的作战能力相互联系、互相依存。其中,综合保障层是整个作战体系的物质基础和投送能力,是传感器层、指挥控制层和作战层的基础、支撑环节;传感器层是获取信息优势的关键,亦是决策指挥的基础;指挥控制层是在信息优势基础上的进一步深化,亦是作战层获胜的关键;作战层是与敌直接“短兵相接”的力量,是达成作战目的的直接决定因素。因此,构建ANP改进型指标体系网络层的过程,也体现了现代作战“综合保障优势→信息优势→指挥控制优势→作战优势”的制胜机理。

2)控制层的构建

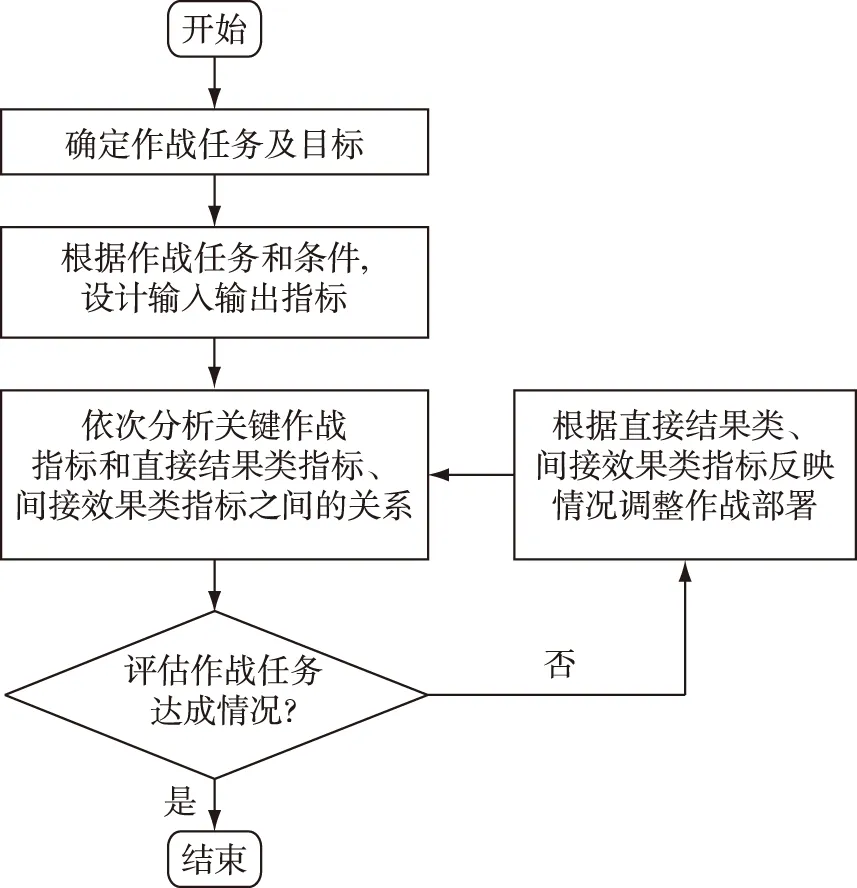

本文将ANP控制层指标作为系统的输出量考虑。敌我交战之后,我情虽然也有变化,但在我方掌控范围内。敌情的变化是作战任务是否达成的主要因素。如敌有生力量被毁伤多少,敌预备队是否投入作战,敌后勤补给是否被切断等。所以,这里重点研究敌情直接变化、间接变化与我情关键作战指标之间的实证性关系。如图3所示,控制层主要由作战目的、直接结果类指标和间接效果类指标组成。其中,直接结果类指标受网络层关键作战指标的影响,其对间接效果类指标产生影响,亦有可能与关键作战指标共同对间接效果类指标产生影响;直接结果类指标、间接效果类指标共同对作战目的达成产生影响。

图3 采用实证性思路构建的控制层

具体构建步骤为:作战任务及目标确定后,从网络层各层中选取与作战任务紧密相关的关键作战指标;分析选取的关键作战指标对作战行动直接的影响结果,确定直接结果类指标;根据关键作战指标和直接结果类指标分析对间接作战效果的影响结果,确定间接效果类指标;综合各方联系,构建控制层指标体系。

3)指标体系结构及其应用流程

结合上述分析思路,如图4所示,本文提出基于ANP的改进型指标体系结构。

图4 ANP改进型指标体系结构

网络层由综合保障、传感器、指挥控制和作战层四个分层组成,层与层之间由基础通信网[9]交互连接。各层类均包含若干个关键元素集;关键类元素集代表图2中的各子体系;层与层之间关键类元素相互联系或自联系。控制层由一个任务目标、若干个直接结果类指标和间接效果类指标构成。目标达成与否由直接结果类指标和间接效果类指标综合评估得出。

ANP改进型指标体系用于评估应用的流程如图5所示。

图5 评估应用流程

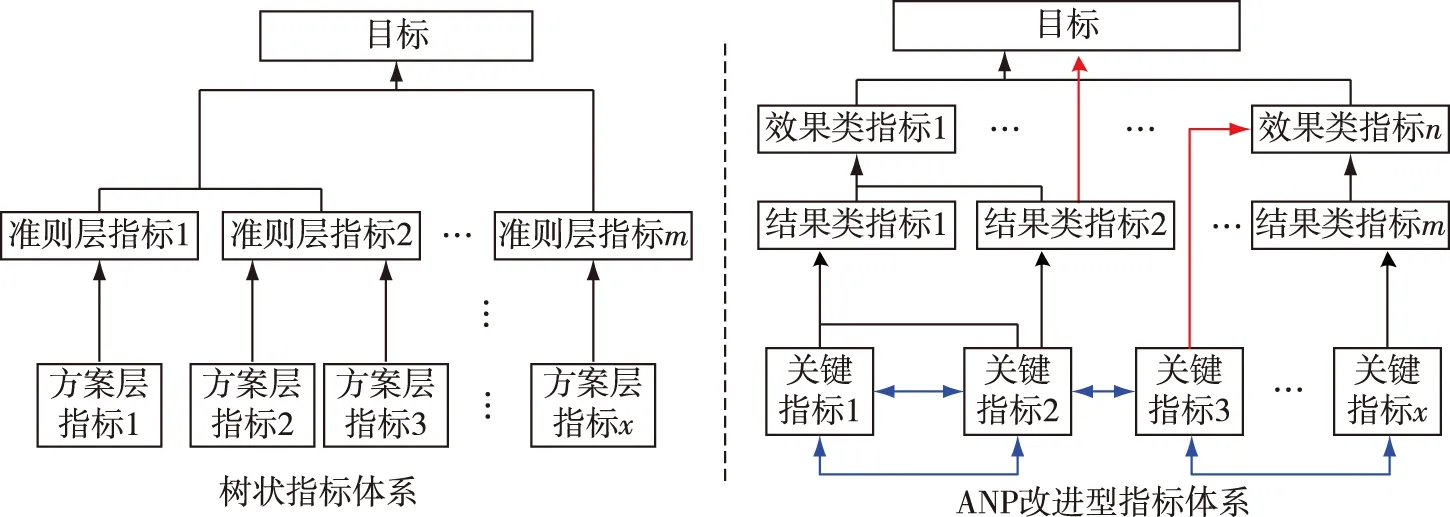

2.3 与其他指标体系结构的对比

1)与树状指标体系相比

假设树状指标体系采用的是层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)构建的指标体系结构,ANP改进型指标体系结构与树状指标体系结构对比如图6所示。

图6 ANP改进型指标体系与树状指标体系对比

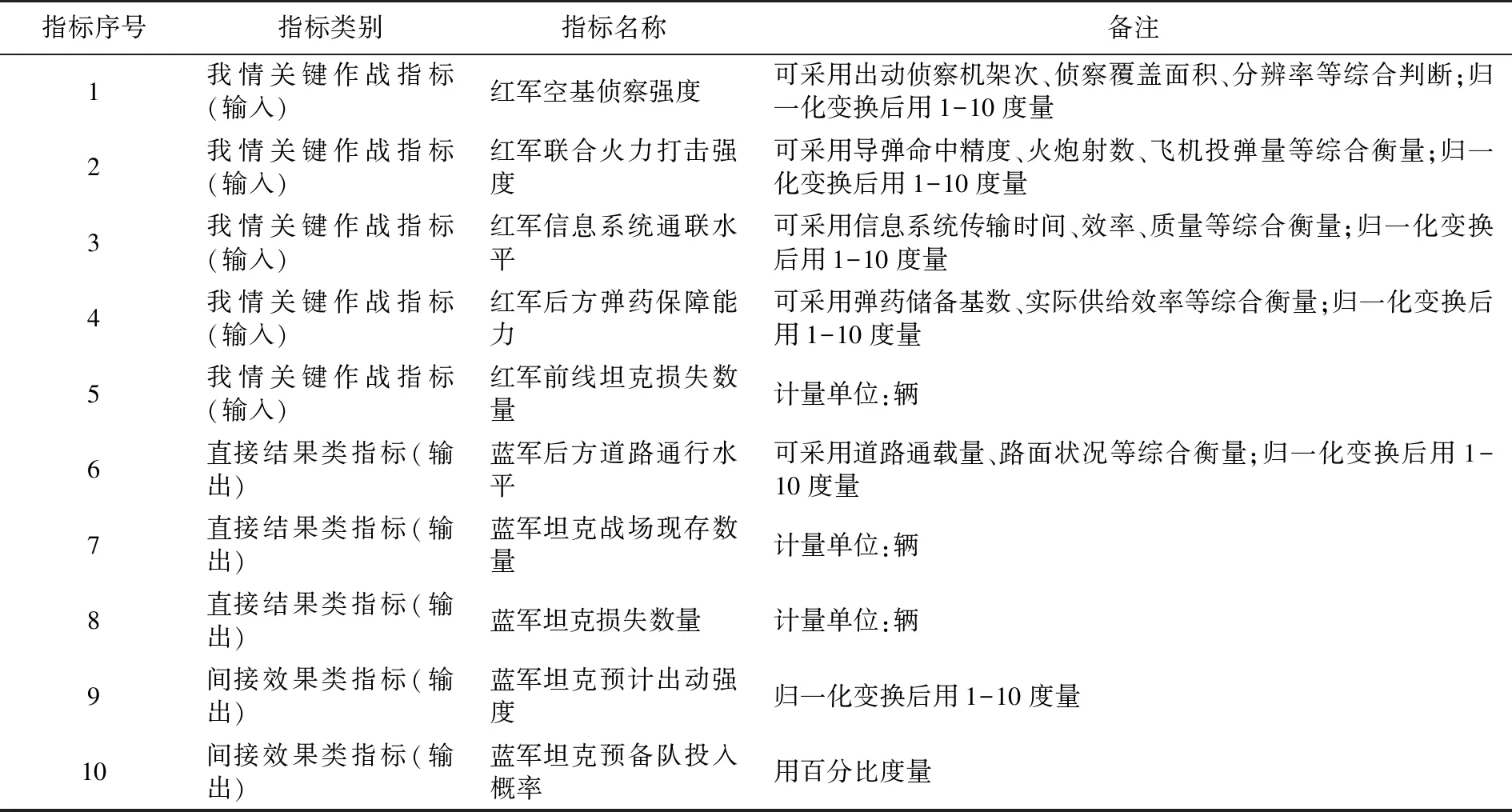

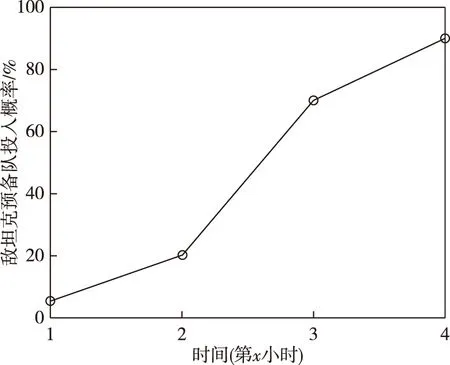

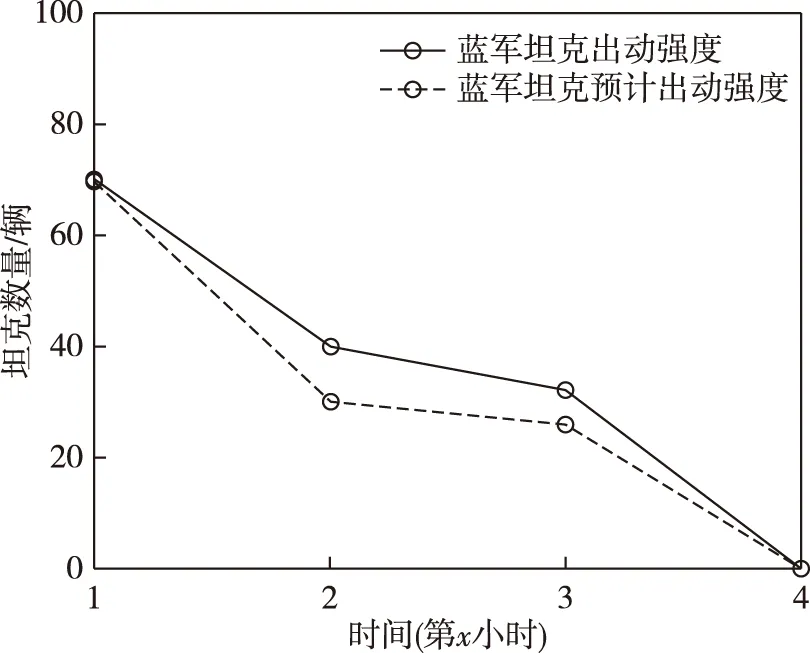

假设树状指标体系结构的目标层、准则层和方案层各有1个,准则数量为m个,方案数量为x个。T为目标层评估结果值,Ti、ki分别为目标层准则层第i(0 (1) ANP改进型指标体系结构模仿人脑逻辑判断决策,对目标评估多采用定性分析。假设改进型指标体系结构的目标层有1个,直接结果类指标有m个,间接效果类指标有n个,关键作战指标有x个。T为目标层评估结果值,f表示函数关系,Teffort,possible、keffort,possible为可能对目标产生间接效果的指标及其权重,Tresult,possible、Rresult,possible为可能对目标产生直接结果的指标及其权重。 对目标的评估,ANP改进型指标体系数学上的表示不再是线性的聚合关系,而是复杂的函数关系: T=f(f(keffort,possible,Teffort,possible),f(kresult,possible,Tresult,possible)) (2) 间接效果类指标Teffort是可能对其产生影响的直接结果类指标Tresult,possible及其权重kresult,possible和网络层关键类指标Ekey,possible及其权重kkey,possible的函数: Teffort=f(f(kresult,possible,Tresult,possible),f(kkey,possible,Ekey,possible)) (3) 直接结果类指标Tresult是可能对其产生影响的网络层关键类指标Ekey,possible及其权重kkey,possible的函数: Tresult=f(kkey,possible,Ekey,possible) (4) 网络层关键指标Ekey,x是其他x-1个关键指标及其权重的函数: Ekey,x=f(kkey,1,Ekey,1,kkey,2,Ekey,2,…,kkey,x,Ekey,x) (5) 综合来看,双方区别主要有两点:① 改进型指标体系准则层不是单一的递阶关系(线性聚合),而是设置了与网络层直接对应的结果类指标和有可能对目标直接产生影响的效果类指标,是一系列复杂的函数关系,更加符合人脑决策逻辑;② 改进型指标体系网络层(底层)指标不是独立的,而是相互影响、互相依存的,体现了一定的网络属性,更符合客观实际。 2)与单纯网状指标体系对比 ANP改进型指标体系结构与网状指标体系结构对比如图7所示。 图7 ANP改进型指标体系与网状指标体系对比 双方最大的差异在于指标选择上。网状指标体系构建过程中,将整个作战体系看作一个复杂的网络,因此,底层指标多是描述网络属性[10]的基础指标,如网络中心分布及数量、连通度、介数等;准则层指标一般选取由网络基础指标支撑的能力效果类指标,如反映了作战体系的适应性、灵活性、抗毁性等指标。该体系结构虽能对复杂网络进行定性定量描述,但作战体系终究只是像复杂网络而不是复杂网络。对指挥员作战决策而言,单纯网状指标体系设置的指标与达成作战目的关联度较差,不便于实时作战指挥。 ANP改进型指标体系结构网络层关键指标是从各作战体系层遴选直接或间接对作战行动产生影响的能动因素。如在对敌进行联合火力打击任务中,网络层关键类指标可选择我弹药储备量(综合保障层)、卫星过顶侦察频次(传感器层)、网络信息通联速度(指挥决策层)、导弹打击精度(作战层)等,便于指挥员理解掌握自身情况。控制层指标选择对达成作战目标具有直接和间接影响的重要指标群,便于指挥员捕捉转瞬即逝的战机及时定下决心。如:直接效果类指标可选择敌后方道路毁伤程度、敌坦克损失数量等;间接效果类指标可选择敌坦克预备队投入概率、敌隐蔽伪装能力等。 假设任务想定为红军(我)预歼灭当面蓝军(敌)坦克集群(包括敌坦克预备队)。第一阶段(4小时),在必要保障情况下,红军逐渐加大对蓝军火力打击强度,包括对蓝军后方道路的打击。第二阶段(3小时),根据战场实际情况,适时调整作战部署,直至达成将敌悉数歼灭的目的。 根据作战任务及进程想定,实验采用的具体指标如表1所示。 表1 实验指标 根据设计的作战指标,构建指标框架如图8所示。 图8 构建的指标体系框架 第一阶段,关键作战指标(指标1-5)与直接效果类指标(指标6-8)变化情况如图9所示。 图9 关键作战指标与直接效果指标作用效果图 分析第一阶段作战情况:1)在侦察(指标1)、信息系统通联(指标3)、弹药保障(指标4)保持一定强度不变,红军联合火力打击强度(指标2)逐渐加大、蓝军道路通行水平(指标6)持续下降、红蓝军坦克毁伤数量(指标5、指标8)持续攀升的情况下,如图10所示,蓝军坦克出动强度(指标7)从第3小时开始不降反升,与蓝军坦克预计出动强度不符。2)蓝军坦克损失总数、增长趋势与红军火力打击强度基本相符,红军火力毁伤效果满足要求;蓝军道路通行能力在红军第一阶段火力打击下基本瘫痪,由此判断蓝军增援部队持续投入的可能性不大。较大概率是在作战区域待命的坦克预备队投入了使用。如图11所示,判断蓝军坦克预备队投入的概率在第4小时达到最大值。 图10 关键指标(1-5)、直接结果类指标(6-8)与间接效果指标9的对应关系 图11 关键指标(1-5)、直接结果类指标(6-8)影响下间接效果指标10的变化情况 如图12所示,在分析判断第一阶段指标变化情况后,红军调整部署,自第4小时开始提升空基侦察强度,对蓝军动向密切监视;在短暂高强度火力打击(第5小时)后,开始降低打击强度转而采用精确打击模式;蓝军在后方道路被切断且用掉预备队的情况下,坦克被红军依次歼灭,作战任务达成。 图12 调整部署后输出指标变化情况 想定实验设计的指标涵盖了综合保障层(后方弹药保障能力)、传感器层(空基侦察强度)、指挥控制层(信息系统通联水平)、作战层(火力打击强度、己方前线坦克损失数量)指标类型,能够反映个别行动结果随时间变化产生的非线性叠加效果(如在持续高强度打击下,敌坦克出动强度不降反升)。综合各直接结果指标和间接效果指标变化情况,预测了敌作战部署,判断出敌坦克预备队可能投入的时机,并迅速调整部署,提升侦察强度,实施精确火力打击,完成了预定作战目的。根据设计的指标体系进行的想定实验符合现代作战“综合保障能力→信息优势→指挥控制优势→作战优势”的运行机制。 构建科学合理的指标体系结构对于作战体系能力评估意义重大。本文对当前作战评估指标体系中存在的问题进行了思考,基于ANP方法和实证性评估理念提出了一套适用于作战体系评估的指标体系结构。该指标体系结构简洁、清晰,具有可扩展、可裁剪、可重构等特点,在突出作战效果评估的前提下,能够兼顾制胜机理的揭示,可作为作战评估指标体系构建的一种思路。 作战体系异常庞大、复杂,要想全面、准确地构建评估用的指标体系仍任重而道远,需要不断努力。本文的研究仅限于学术思考和探索,在实际构建中仍有诸多需要丰富完善的地方。

3 评估应用案例

3.1 确定任务及目标

3.2 设计输入输出指标

3.3 关键作战指标和直接结果类/间接效果类指标的关系

3.4 调整部署后任务达成情况

4 结束语