水口山矿田成矿研究与找矿方向探讨

左 宗

(水口山有色金属有限责任公司,湖南 常宁 421513)

水口山是我国有色金属摇篮,尤其以铅锌金银等资源非常丰富,为国家和当地经济以及社会稳定,发挥了巨大的作用。水口山矿田具有矿床规模大,共伴生有用组分多,矿床易选易开发等特点。由于建厂以来的持续生产,加上多年来地质找矿工作难度在不断增大,水口山矿已出现后备资源严重不足的局面。近期内如何提高水口山资源保障程度,确保水口山矿及其下游产业的可持续发展,目前已是迫在眉睫的重点问题。

本文结合水口山探矿工作部署中发现的问题,结合探矿工程布置时遇到的实际困难,在成矿地质模型和找矿方向上进行一些初步的分析研究,希望能抛砖引玉,期待对水口山找矿工作有所帮助[1]。

1 矿田找矿历程和资源现状

1915 年开始,水口山矿田地质调查工作就在进行,老一辈地质专家们陆续到水口山进行过实地考察。1955 年二一七队到水口山矿田开展矿产系统勘查[2]。成果丰硕,老鸦巢矿的资源量进一步升级,发现了康家湾隐伏铅锌金银矿床、仙人岩金矿和鸭公塘铅锌铜矿床、龙王山金矿、老虎岩金矿和大圆岭金矿等。

水口山矿田找矿反映了一个从地质认识到不断实践的过程。总体上看,找矿工作从老矿山扩储开始,到寻找“超覆式”矿体,再到康家湾断裂和褶皱构造复合部位找矿。从1980 年在岩浆岩周边开展金矿找矿,并找到了多个金矿化带和金矿床。达到工业开采的包括老鸦巢、鸭公塘和康家湾、柏坊铜矿等。

2 矿田地质演化和成矿时代

大量的研究资料已经基本明确了水口山地质构造演化历程(表1)。在印支运动之前,区内地层属于海相沉积,沉积地层岩性主要为灰岩、页岩、砂岩、粉砂岩并含炭质地层等。燕山运动期间,沉积了侏罗纪砾岩、砂岩、页岩夹煤层。燕山运动后,整个湖南省被白垩系沉积地层覆盖,形成以衡阳为中心的红色断陷盆地,沉积层以陆源碎屑岩为主。水口山矿田在印支运动和燕山运动过程中,沉积地层经受两期挤压作用[3]。矿田内前三叠纪地层产生了一系列大小不一的褶皱构造及不同走向的断裂构造。形成了西岭-新盟山和廻水湾-大渔湾两个大规模倒转背斜,及鸭公塘、老鸦巢和康家湾小型复式倒转背斜。燕山运动期间进一步加剧挤压,产生了一系列逆冲断层和倒转褶皱(练翠侠,2017)。地质运动过程中,伴随着强烈的火成岩浆活动,据目前的统计,地表出露及深部钻孔中见到的大小不等的侵入体及火山喷出地质体有72 个。而康家湾铅锌金银矿床,还没有找到与之直接相关的侵入体。在成矿时代的研究方面,黄金川等(2015)。

采用锆石SIMS U-Pb 同位素定年研究老鸦巢花岗闪长岩的成岩年龄为(158±1.8)Ma。含辉钼矿化的花岗闪长岩Re-Os 同位素等时线年龄为(157.8±1.4)Ma。左昌虎等(2016)研究水口山矿田火成岩LA-ICP-MS 锆石U-Pb 定年法,分别获取水口山花岗闪长岩的锆石U-Pb 年龄为(156±1.0)Ma、老盟山流纹英安岩锆石U-Pb 年龄为(156±1.6)Ma,表明水口山矿田的铅锌矿床主要形成于晚侏罗世—早白垩世期间。大多数研究人员都认为成矿物质来源较为单一,水口山矿田铅锌矿石的硫同位素组成接近于0,与桂阳县宝山、铜山岭矿石硫接近,表明矿石中的硫主要来自岩浆(李永胜等,2011,2012,2015;左昌虎等2016,王金艳等,2018)。

表1 水口山矿田代表性矿床地质特征表

这表明,约在晚侏罗纪至早白垩纪期间,陆地由上升转为下降,挤压应力变为拉张应力作用,为岩浆的集中上侵创造的有利条件,带来成矿物质,从而大规模成矿。

3 矿床地质特点和成因类型

根据矿床成因,将水口山矿田内各矿床划分到浅成低温热液型金矿及浅成中温热液型铅锌金银多金属范畴。笔者从老鸦巢矿床和康家湾矿床井下调研发现,老鸦巢金矿围岩含强烈的碳酸盐化,几乎平行展布的厘米厚的方解石脉广泛分布在金矿体边缘。而且,老鸦巢发育隐爆角砾岩型金矿,是表明含矿热液沸腾所造成的地质现象。康家湾矿深部的方解石晶硐,也是由含矿热液结晶而成的证据。老鸦巢铅锌矿床位于水口山矿田中部,矿体赋存在二叠系栖霞组灰岩与花岗岩之间的接触破碎带中,矿体形态呈透镜状、囊状和管状等。我们知道从矿床地质特征(表2),结合前人数据分析资料基本上可以判断出其基本成因。柏坊铜矿的蚀变类型及产出特征以及矿石矿物和脉石矿物组合,也显示出浅成热液矿化的特点。龙王山金矿床产于4号花岗闪长岩体和二叠系下统当冲组含铁锰硅质岩接触带中(练翠侠,2017)。矿石是以含金黄铁矿为主的角砾岩型金矿床。矿体围绕花岗闪长岩体产出。容矿空间是花岗闪长岩体外接触破碎带。矿化带长1400m,厚20m~60m,深部延伸20m~120m,呈楔形尖灭。矿床含金品位区间1.38~7.7g/t,最高59.96g/t,平均4.57g/t。也可见到石英是原生金的载体矿物。矿石成分以褐铁矿为主,占矿物总量的32.23%~42.70%,矿石主要为胶状和土状褐铁矿组成。围岩蚀变发育矽卡岩化、角岩化、大理岩化、硅化、赤铁矿化、绢云母化、碳酸盐化等。

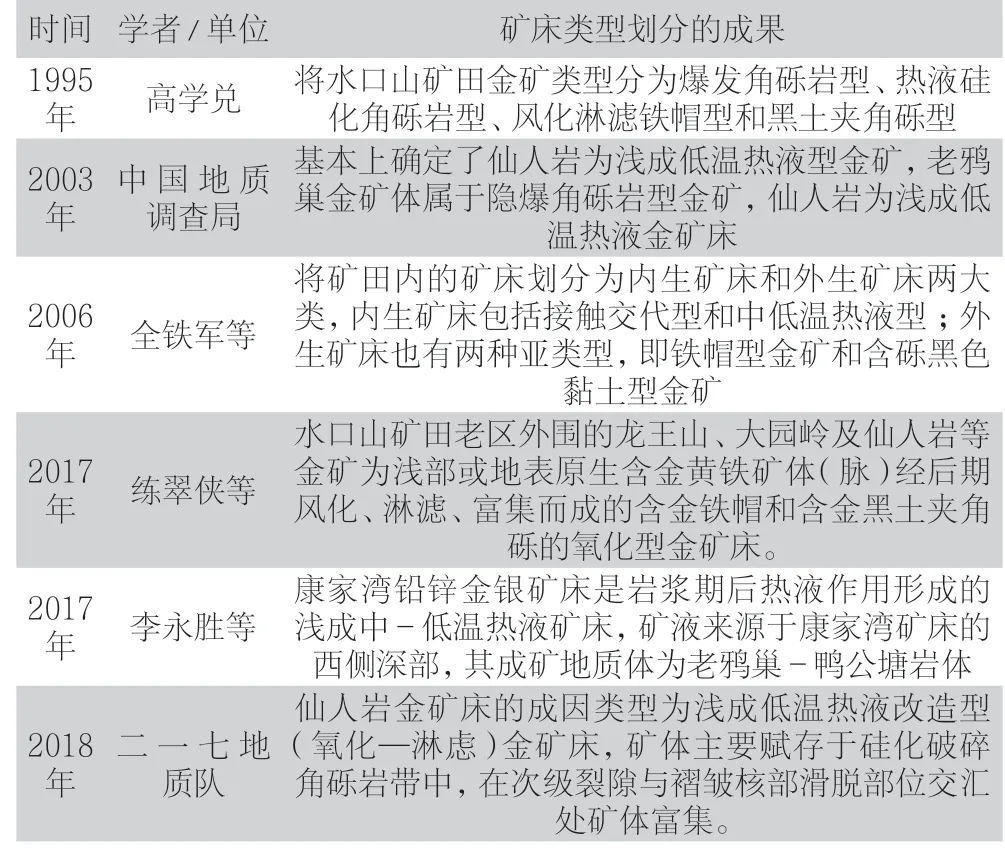

查阅有关水口山矿田各方面的研究和勘探资料,关于矿床类型的划分有很多种方案,其中主要有以下几种:

表2 矿床类型划分的多种方案

水口山矿田中心地区及深部以中-酸性岩为主,其中,花岗闪长岩、闪长岩和花岗斑岩在水口山发育,地表出露喷出流纹岩、英安玢岩等,有陆相破火山口,多处出现硅化破碎角砾岩。脉石矿物中有标志性的冰长石和玉髓等中低温矿物存在[4]。这种上部为隐爆角砾岩型金矿、附近(康家湾)出现含金银铅锌矿床的组合,结合各矿床主要矿物、次要矿物、脉石矿物、矿石结构构造特点,笔者认为水口山矿田为一个大型的浅成低温热液成矿区。

所有金矿都位于浅成低温热液活动的中心区,康家湾矿床位于中心区以外不远的地方,地层受到挤压,形成层间破碎带是成矿物质沉淀的最好场所。根据我国南岭地区地层演变历史,在晚侏罗世,华夏板块北缘处于弧后拉张构造环境(周清,2012)。水口山矿田与桂阳市黄沙坪矿、宝山矿、江西德兴铜矿、安徽铜陵铜矿主成矿期非常接近,成矿大地环境也相似。

4 影响找矿布置的几个问题

4.1 矿田内断裂构造复杂

水口山矿田找矿难度较大与矿区内断裂构造的复杂性有接关系。目前对断裂系统的认识有待于进一步提高。研究矿床剖面和平面分布时,很难确定断层上下盘的断距,以及被错断的另一盘块体在哪个方向。

例如老鸦巢矿区,NS 向断裂有F1和F2是强烈挤压而产生的倾向相对的逆掩断层,F1倾向W,F2倾向E。使本来在下方的下栖霞组(P1q)含铅锌和金矿的断块,向上推到上二叠统斗岭组地层以上,断层面上、下盘矿化界限很明显。显示了F1和F2是矿化之后的断裂滑动面。由此可见,要确定老鸦巢断层面以下的矿体,则必须厘清各断块移动方向和移动的距离。

康家湾断裂构造也十分复杂,分为NNE 走向、NE 走向和近NS 走向3 组。以F22推覆断层规模最大,栖霞组地层与侏罗系上统的差有790 米左右,这就表明断层面推覆的断距足够大。对比断裂上、下盘,就必须恢复断层活动之前的景观。矿田内断裂构造的复杂性还表现在断层活动的时间的确定上,根据老鸦巢F22对硅化角砾岩的控制,推断是成矿期断裂。根据康家湾Ⅵ、Ⅶ矿体产于F22断裂上盘来看,断裂又是康家湾成矿前构造。由此可得出康家湾铅锌金银矿床晚于老鸦巢、鸭公塘等岩浆活动中心处的与浅成低温热液有关的金矿床。

因此,笔者认为应该再细分为哪一段的F22控制哪个矿床。只有分清断裂活动期次和断裂上、下盘移动方向和移动距离,才能有助于推定找矿靶区。既要注意断块的垂直运动,也要注意断块的水平移动。

4.2 物探和化探资料再利用

康家湾隐伏铅锌金银矿床的发现,跟地质理论认识上的提高有直接关系,但是,物、化探工作也为康家湾找矿提供了重要线索。笔者认为区域地质背景、主导控矿因素和找矿标志的提取技术,建立成矿区(带)、矿田和矿床(体)多级别矿化、多种信息预测评价模型可以协助缩小靶区范围,确定找矿靶位。

当然,新的地面测量可能对物探数据有一定的干扰影响,化探测量在水口山矿田内也会由于几十年的冶炼和采矿工业活动,在地表产生异常假象。但是,物、化探资料处理过程中,对一些异常假象是可以通过特殊手段给予甄别的。而不能因为物、化探方法的局限性,就放弃物化探在水口山矿田的应用。航空电磁法在了解深部电磁信息时,可以对地表工业设施引起的噪音进行滤波或者直接清除处理,然后再利用数据进行计算。

5 小结与建议

综合水口山矿田内各矿床地质特征,研究矿床矿石成分、结构构造、围岩蚀变、矿体产状、围岩岩性等特点,本文认为水口山矿田是岩浆期后热液作用形成的浅成中-低温热液矿床。老鸦巢、鸭公塘矿床,产状近直立的铅锌矿体和含金黄铁矿矿体位于浅成低温热液的中心,康家湾铅锌金银矿是一个远离成矿母岩的矿床。岩浆侵入活动和潜火山作用对成矿有着重要作用。

因此,建议①在康家湾复式背斜中,探索平行于轴面断裂中热液充填型铅锌金银矿体的可能性;②矿田范围内,利用物探手段分析深部岩体排列规律,在有灰岩地层分布地区寻找矽卡岩型铜矿或黄沙坪、宝山矿相似类型的矿床。③开展低温热液蚀变矿物地质填图,探求白垩系覆盖层内存在浅成低温热液活动迹象。