中国部分优质粳稻外观及蒸煮食味品质特征比较

马会珍,陈心怡,王志杰,朱盈,蒋伟勤,任高磊,马中涛,魏海燕,张洪程,刘国栋

扬州大学/江苏省作物栽培生理重点实验室/江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心/农业部长江流域稻作技术创新中心,江苏扬州 225009

0 引言

【研究意义】中国是世界上粳稻种植面积最大、总产量最高的国家[1-2],常年的种植面积维持在900万hm2左右,总产量约7 250万t,分别占全国水稻总种植面积的29.5%、总产量的34.5%[1,3]。在中国,粳稻主要可以分为北方和南方两大优势产区[4],以“秦岭-淮河”为界[5],北方粳稻区主要包括黑龙江、吉林、辽宁等地,南方粳稻产区主要包括江淮中下游的江苏、安徽、上海、浙江和湖北北部、河南南部以及云南等地[6]。一直以来水稻栽培的主要目标在于获得高产,以期解决人们的温饱问题,但随着生活水平的提高,人们对稻米的需求逐步由吃饱向吃好转移,稻米品质尤其是食味品质越来越受到人们的重视,食味品质已经成为品鉴稻米品质的核心因素[7-8]。【前人研究进展】中国地方粳稻品种多、资源分布广,且特征、特性丰富多样[9],而与此鲜明形成对比的是,优质稻米品种少,且供需矛盾仍较为突出[10]。一直以来,北方尤其是东北地区因其良好的自然条件,如土壤肥沃、水质好、昼夜温差大等,产出的稻米具有质优、味香的特点,深受广大消费者的喜爱,尽管总体产量高、商品率超过50%,但在市场上仍供不应求[6,11-14]。相较于北方,南方则因其高温高湿的环境,粳米的外观以及食味品质相对较差[15-16],过去几十年以来尽管有一些通过国家三级、二级审定的品种,但其食味品质并没有受到广大消费者的认可,市场上的优质米消费还是以中国东北大米为主。随着南方粳稻育种工作的进展,近些年选育出了一批以南粳46、南粳9108为代表的优质、高产品种,获得了广大消费者的青睐,并多次在江苏省和国家优质食味粳稻评比中获得一等奖、优质食味粳米等荣誉称号[17]。【本研究切入点】传统观念认为南方粳稻产量较高,而稻米品质劣于东北大米,尤其是食味品质。但在南方粳稻品质取得长足进步的当下,南方品种的特征特性与北方品种有何差异,尤其是食味与外观方面的差异,前人对此鲜有研究。【拟解决的关键问题】本研究以参加第二届全国优质稻品种食味品质鉴评活动的39个产自全国各地的粳稻品种为材料,通过对粒型、外观品质、直链淀粉和蛋白质含量、淀粉RVA谱、米饭质构等理化指标的测定,分析这些优质粳稻品种在上述指标上的差异及其与稻米食味评价间的关系;以39个粳稻品种中荣获第二届全国优质稻品种食味品质金奖的15个品种为材料,将其归为南、北两大地域来源,研究其外观和食味相关理化指标的差异,以期为优质粳稻品种的改良提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

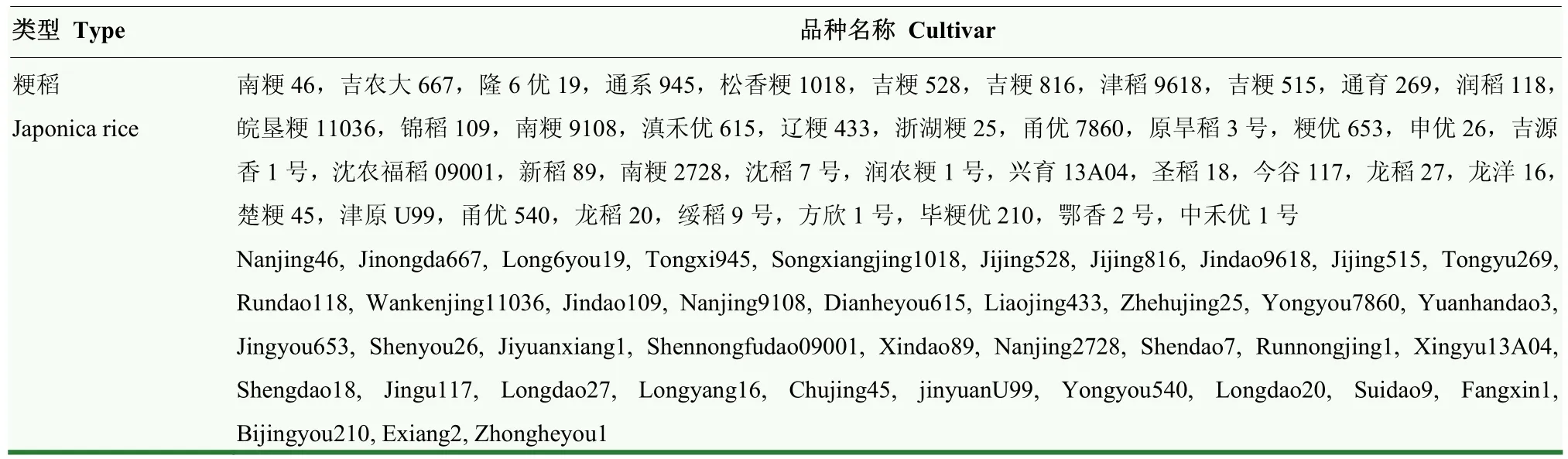

本研究以参加第二届全国优质稻品种食味品质鉴评活动的 39个粳稻品种为材料(表 1)。在 39个粳稻品种中有 15个品种荣获第二届全国优质稻品种食味品质金奖,将这15个粳稻品种分为南、北两大地域来源,系统地比较其品质特征的差异(表2)。

表1 第二届全国优质稻品种食味品质鉴评参评粳稻品种Table 1 Japonica rice varieties participating in the second national quality rice variety appraisal and evaluation

表2 金奖粳稻品种的地域来源与品种名称Table 2 The geographical origin and variety name of the gold award japonica rice varieties

1.2 试验方法

1.2.1 测定项目及方法 参照国家标准《GB/T17891-2017优质稻谷》测定其蛋白质含量、直链淀粉含量。采用万深 SC-E大米外观品质检测及稻米品质判定仪测定整精米长/宽、整精米长均值、整精米宽均值、垩白率、垩白度。采用澳大利亚 Newport Scientific仪器公司生产的Super3型RVA快速黏度分析仪测定淀粉谱黏滞特性,用配套软件 TCW 分析。按照AACC规程(1995-61-02)和RACI标准方法,取含水量为14.0%的米粉3.00 g,加蒸馏水25.00 g。在搅拌测定过程中,罐内温度为50℃,保持 1 min后以11.84℃·min-1的速度上升到95℃(3.75 min)并保持 2.5 min,再以 11.84℃·min-1的速度下降到50℃并保持1.4 min。搅拌器在起始10 s 内转动速度为960 r/min,之后保持在 160 r/min。RVA 谱特征值包括峰值黏度、热浆黏度、最终黏度、崩解值(峰值黏度-热浆黏度)、消减值(最终黏度-峰值黏度)、回复值(最终黏度-热浆黏度)等。

1.2.2 食味值指标 采用米饭食味计(STA/A,日本佐竹公司),自动测定米饭的外观、硬度、黏度、平衡值以及食味值。

1.2.3 质构特性 质构仪是通过探头两次挤压被测食品,获得的压力-位移曲线,通过曲线可计算被测食品的硬度、黏度、弹性等质构参数。采用Measure Force in Compression测试模式,3粒米饭,辐射状摆放,P/75圆盘挤压探头,70%的压缩比和 0.5 mm·s-1的压缩速率,0.2 N触发力,500 N感应元量程,10 mm上升高度,测试速率30 mm·min-1。

1.3 数据分析

使用 Microsoft Excel 2016处理数据和绘制图表,SPSS16.0软件进行其他统计分析。

2 结果

2.1 参评粳稻品种稻米各项理化指标的差异

2.1.1 参评粳稻品种粒型与外观品质指标的差异

参评粳稻品种的整精米粒长的最大值比最小值高64.11%,整精米粒宽的最大值比最小值高28.84%,从变异系数看,整精米粒长的变异系数大于整精米粒宽,表明不同品种间粒长的变异要大于粒宽。垩白方面,垩白率最小值比最大值低97.79%,垩白度最小值比最大值低 99.19%,垩白率和垩白度的变异系数均大于100%,表明垩白率和垩白度在不同品种间变异均较大(表3)。

表3 参评粳稻品种的粒型、外观品质的差异Table 3 Differences in grain type and appearance quality of participating japonica rice varieties

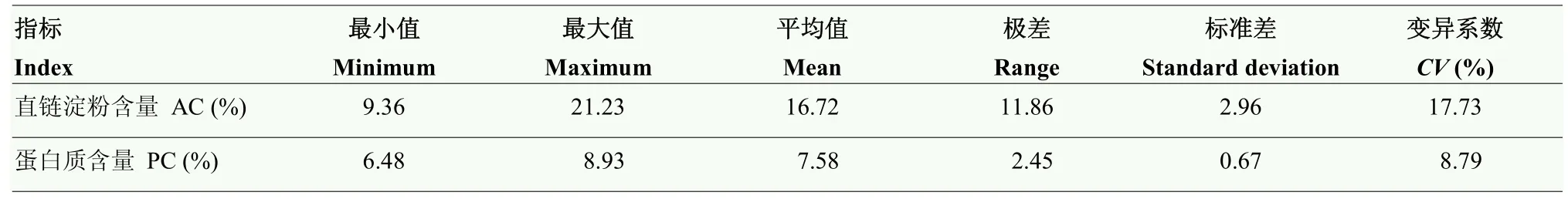

2.1.2 参评粳稻品种直链淀粉含量与蛋白质含量的差异 参评粳稻品种的直链淀粉含量变幅为 9.36%—21.23%,蛋白质含量变幅为6.48%—8.93%,直链淀粉含量最高值和蛋白质含量最高值分别比最低值高127.88%和37.81%(表4)。直链淀粉含量的变异系数比蛋白质含量的变异系数高 101.71%,直链淀粉含量在参评粳稻品种中的差异程度要远远高于蛋白质含量。

表4 参评粳稻品种直链淀粉与蛋白质含量的差异Table 4 Differences in amylose and protein content of participating japonica rice varieties

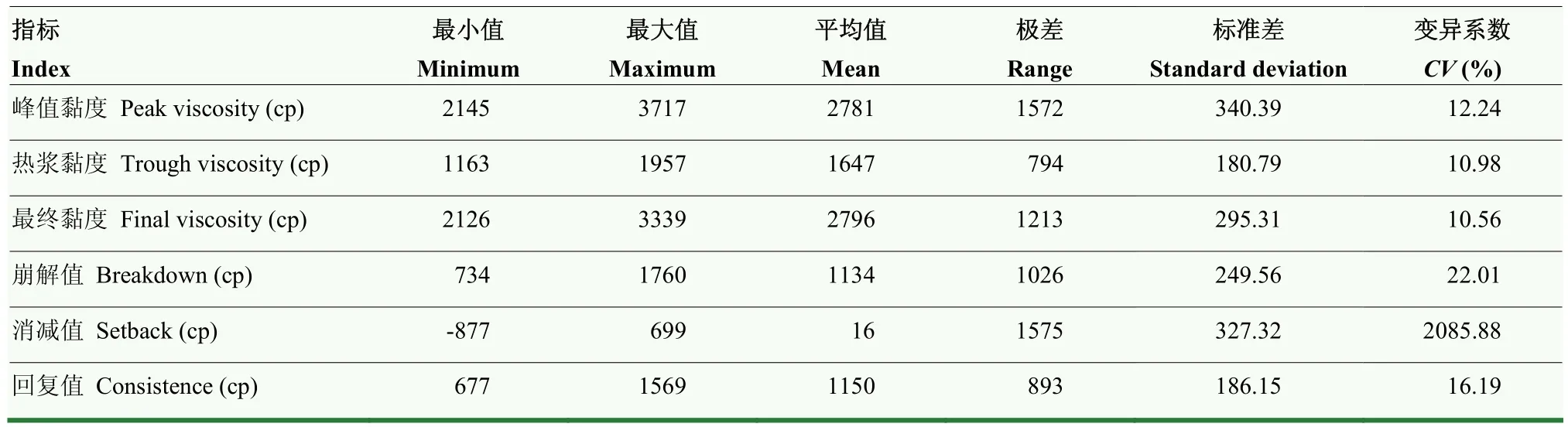

2.1.3 参评粳稻品种淀粉 RVA谱特征值的差异 稻米淀粉RVA谱的各特征值中,峰值黏度、热浆黏度、最终黏度、崩解值、消减值和回复值的最小值分别比最大值低42.29%、40.57%、36.33%、58.30%、225.46%和56.85%,其中,崩解值、消减值和回复值在不同粳稻品种中的差异较大,尤其是消减值,变异系数达到2 085.88%,品种间差异最大(表5)。

表5 参评粳稻品种RVA谱特征值的差异Table 5 Differences in characteristic values of RVA profile of participating japonica rice varieties

2.1.4 参评粳稻品种米饭质构特性的差异 米饭的质构特性中,硬度、黏性和均衡值的变异系数均高于弹性(表 6)。参评粳稻品种的米饭硬度最大值为281.21 g,最小值为107.40 g,最大值比最小值高161.83%,差异相对较大;其次是黏性,绝对值变幅为1 475.37—2 092.46 g,最大值比最小值高41.83%;弹性的差异相对较小,最大值比最小值高34.88%。不同品种间硬度和黏性的差异,使得其米饭的均衡值有很大的不同,变异系数达到了12.63%。

表6 参评粳稻品种米饭质构特性的差异Table 6 Differences in rice texture characteristics of participating japonica rice varieties

2.1.5 参评粳稻品种米饭食味参数与专家食味评分的差异 参评粳稻品种的米饭,无论是使用食味计测定的食味值,还是通过专家的感官评定获得的食味评分,在不同品种间均有较大的差异(表7)。在米饭食味计测定的项目中,不同品种间米饭的外观、黏度、平衡度和食味值的变异程度均高于米饭的硬度。其中,食味计对米饭食味值的评分范围在44—82分之间,最高分比最低分高 86.36%,而专家的感官评定打分分值在52.20—91.86分之间,最高分比最低分高75.98%。

表7 参评粳稻品种米饭食味参数与专家食味评分的差异Table 7 Differences between the eating parameters of the participating japonica rice varieties and the expert eating scores

2.2 各项理化指标以及专家评分与食味值的相关性

由表8可知,在粒型上,整精米长/宽值和整精米长均值与食味值均呈显著负相关关系,而整精米宽均值与米饭食味值呈显著正相关关系。在垩白方面,垩白率与垩白度与米饭食味值的相关性没有达到显著水平。在此次参评粳稻品种中,直链淀粉含量与食味值呈显著负相关。蛋白质含量一直被认为是影响稻米食味的一个重要因素,在此次参评粳稻品种中,蛋白质含量与米饭食味值的相关系数仅-0.31,未达到显著水平。在 RVA谱特征值中,消减值、回复值以及糊化温度与米饭食味均呈显著负相关,峰值黏度和崩解值与米饭食味呈显著正相关关系。其他指标如热浆黏度、最终黏度与米饭食味值相关性没有达到显著水平。通过质构仪对米饭粒的测定结果中,米饭的黏性和均衡值与米饭食味的相关性呈显著水平,而硬度和弹性与米饭食味相关性未达显著水平。专家感官评分值与米饭食味计食味值的相关系数为0.46,达到了显著正相关,表明米饭食味计可以用于对稻米食味品质的评估。

表8 各项理化指标以及专家评分与食味值的相关系数Table 8 Correlation coefficient between physical and chemical indexes and expert score and taste value

2.3 南、北方粳稻各项理化指标的差异

在上述研究的基础上,以获得优质食味金奖的15个粳稻品种为材料,将其分为南、北两大地域来源,其中有5个来自南方,10个来自北方。深入比较了南方优质食味粳稻与北方优质食味粳稻在粒型、外观、蒸煮食味等方面的差异。

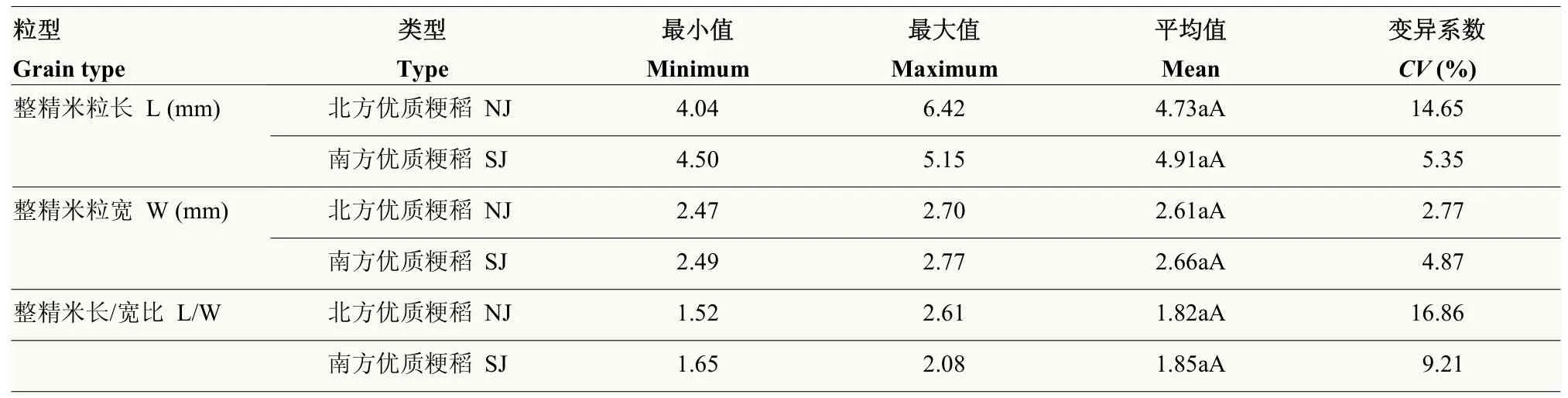

2.3.1 南、北方优质粳稻整精米粒型的差异 由图1和表9综合分析可以看出,在粒型上,无论是整精米的粒长、粒宽还是整精米的长/宽值,在南、北地域间并没有显著差异。

表9 不同地域优质粳稻整精米粒型的差异Table 9 Differences in grain types of high-quality japonica rice in different regions

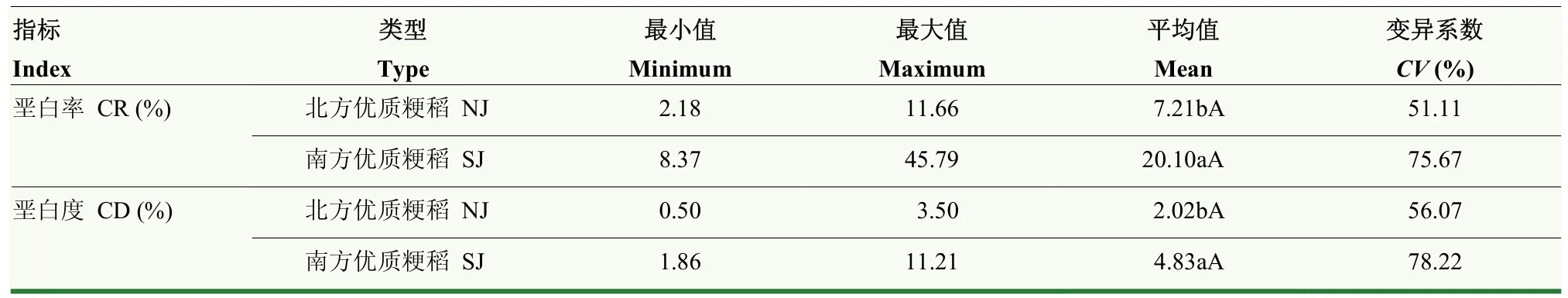

2.3.2 南、北方优质粳稻外观品质的差异 在外观上,南方优质粳稻的垩白率和垩白度大小要显著高于北方优质粳稻,分别高178.78%和139.11%。南、北方优质粳稻在外观上差异显著(图 2,表10)。

表10 不同地域优质粳稻外观品质的差异Table 10 Differences in appearance quality of high-quality japonica rice in different regions

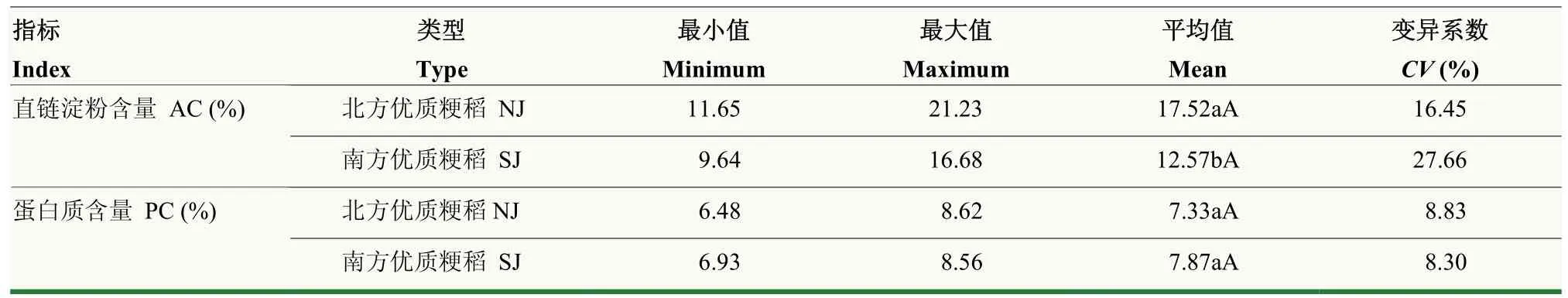

2.3.3 南、北方优质粳稻直链淀粉含量与蛋白质含量的差异 南方优质粳稻的直链淀粉含量要低于北方优质粳稻,低28.25%,南、北地域间差异显著。南方优质粳稻的蛋白质含量比北方优质粳稻高7.37%,但南、北方差异不显著(图3,表11)。

表11 不同地域优质粳稻直链淀粉与蛋白质含量的差异Table 11 Differences in amylose and protein content of high-quality japonica rice in different regions

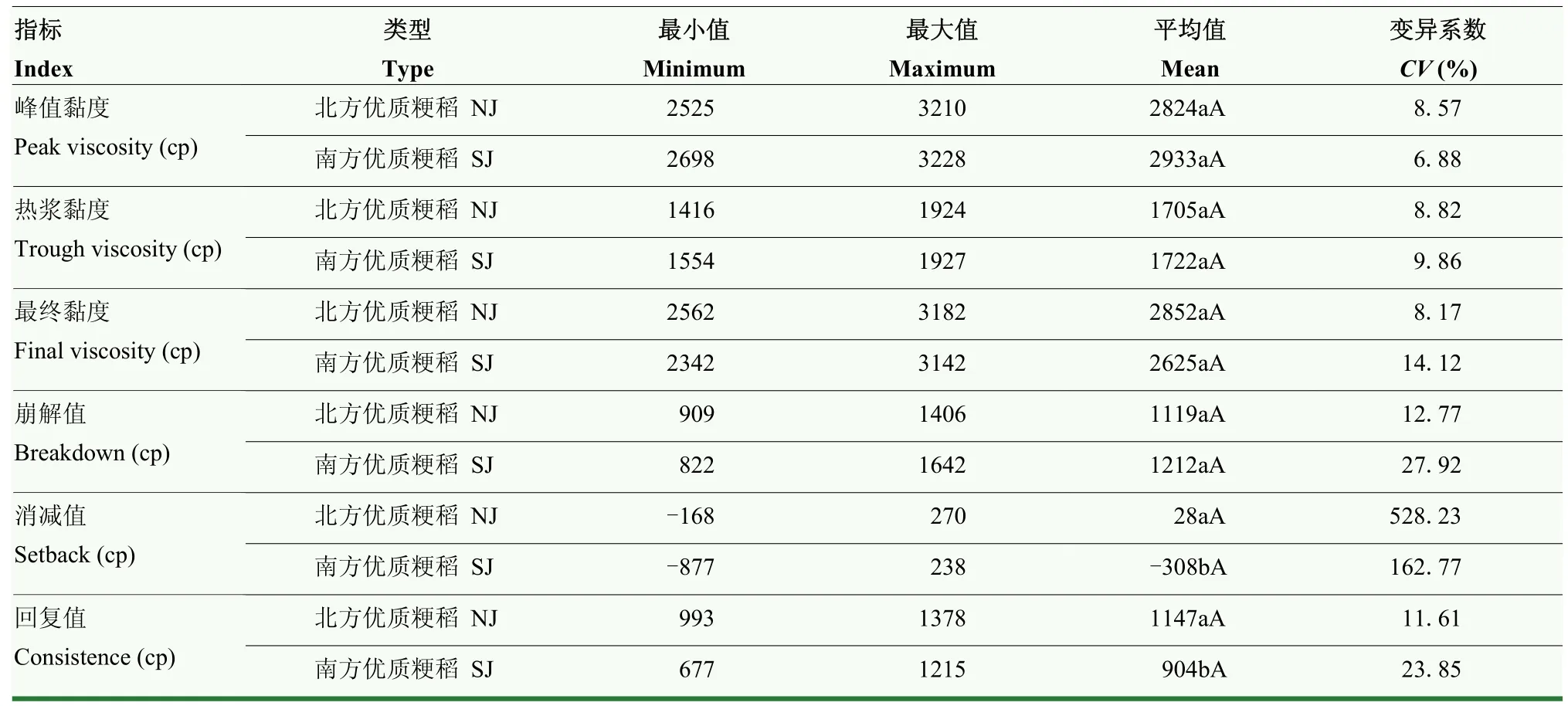

2.3.4 南、北方优质粳稻淀粉 RVA谱特征值的差异南、北两大地域的优质粳稻,其峰值黏度、热浆黏度、最终黏度和崩解值在地域间均没有显著差异。南方优质粳稻的消减值和回复值显著低于北方优质粳稻,分别低12.00%和21.19%,南方优质粳稻的米饭质地与北方优质粳稻相比,明显偏软(图4,表12)。

表12 不同地域优质粳稻淀粉RVA谱特征值的差异Table 12 Differences in characteristic values of starch RVA profiles of high-quality japonica rice in different regions

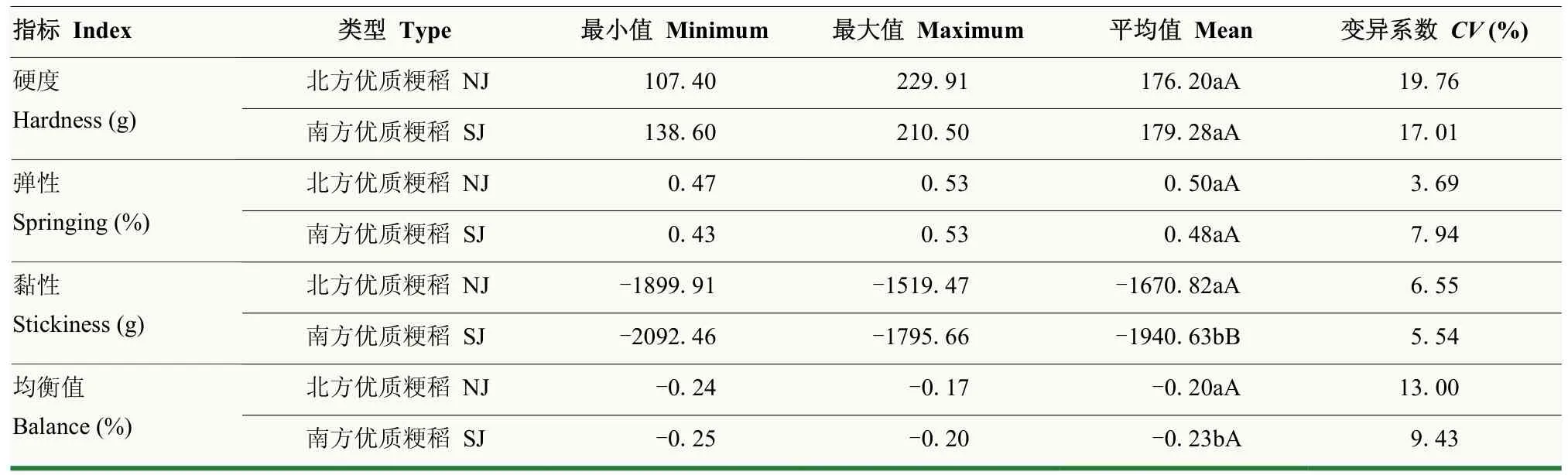

2.3.5 南、北方优质粳稻米饭质构特性的差异 南方优质粳稻米饭质构的硬度和弹性与北方优质粳稻相比无显著差异。南方优质粳稻米饭质构的黏性和均衡值的绝对值均要显著高于北方优质粳稻,说明与北方优质粳稻相比,南方优质粳稻的黏性相对大,均衡值要略好(图5,表13)。

表13 不同地域优质粳稻米饭质构特性的差异Table 13 Differences in texture characteristics of high-quality japonica rice in different regions

2.3.6 南、北方优质粳稻米饭食味参数的差异 南、北两大地域的优质粳稻,其蒸煮出来的米饭通过食味计光学方法所测定的米饭外观、硬度、黏度和平衡度在地域间无显著差异(图6,表14)。

表14 不同地域优质粳稻米饭食味参数的差异Table 14 Differences in taste parameters of high-quality japonica rice in different regions

2.3.7 南、北方粳稻米饭食味评分值的差异 南、北两大地域的优质粳稻,其米饭的食味值,无论是食味计的测定值,还是专家通过感官评定打分的分值均没有显著差异(图7,表15)。

表15 不同地域优质粳稻米饭食味评分值的差异Table 15 Differences in the taste scoring value of high-quality japonica rice in different regions

3 讨论

3.1 中国粳稻品质的差异

粳稻品质的表现是多因素综合影响的结果,除了品种自身基因型外,还与环境、栽培措施等外部因素有关[18-20]。在中国,粳稻品质从南到北存在着较大的差异,品质特征随纬度的变化而改变,而不同品质性状的变化趋势不同[21]。本研究通过对参加第二届全国优质稻品种食味品质鉴评活动的 39个粳稻品种的比较发现,稻米无论是外观品质,还是蒸煮食味品质相关的理化指标均存在显著差异。其中,参评粳稻品种的米饭,无论是用米饭食味计测定的食味值,还是专家感官评定获得的食味评分,在不同品种间均有较大的差异,且专家感官评分值与米饭食味计食味值的相关系数为0.46,达到了显著正相关,表明米饭食味计可以用于对稻米食味品质的评估。

前人研究认为长宽比较大的稻米,在蒸煮过程中更容易受热均匀,米饭的食味品尝分值也越高[22]。本研究结果发现整精米长/宽值和整精米长均值与食味值均呈显著负相关关系,而整精米宽均值则与米饭食味值呈显著正相关关系,参评粳稻品种不同品种间整精米长/宽值变异显著,尤其粒长的变异大于粒宽,这或许是导致参评粳稻品种食味值存在差异的原因之一。在外观上,人们更青睐于选择垩白较小的稻米,这是因为垩白大的稻米不仅加工过程中容易断裂,导致外观差,而且煮饭时饭粒纵、横都容易断裂,导致食味品质变差[23-24],而本研究表明,虽然垩白率和垩白度在不同品种间存在较大变异,但是其与米饭食味值的相关性没有达到显著水平。一般认为,蛋白质含量与直链淀粉含量是影响水稻品质尤其是食味品质的最主要的因素[25]。徐铨[26]、孟庆虹等[27]认为,蛋白质含量控制在6.5%—7.5%,直链淀粉含量控制在15.0%—16.5%稻米的食味品质较佳。直链淀粉含量越高,米饭食味值越低;蛋白质含量高,米饭质地越硬,食味变差[28-35]。在此次参评粳稻品种中,直链淀粉含量和食味值的相关系数为-0.39,呈显著负相关,与前人研究结论一致,且不同的品种间,直链淀粉含量的变异系数达到了17.73%,品种间变异差异大,是导致此次参评粳稻食味品质差异大的主要原因之一。而蛋白质含量和米饭食味值的相关系数仅为-0.31,未达到显著水平,且参评粳稻品种间蛋白质含量的变异系数为8.79%,其变异程度远远小于直链淀粉含量。RVA特征谱能快速反应淀粉在水中因加热和冷却产生的黏度变化,对稻米食味评价具有辅助作用[36]。相关研究表明,食味品质较好的稻米品种,其米粉峰值黏度、崩解值较高,而消减值绝对值、糊化温度较低,与之相对应的米饭硬度较低、黏度较大、适口性好[37-39]。本研究结果表明,消减值、回复值以及糊化温度与米饭食味均呈显著负相关,峰值黏度和崩解值与米饭食味呈显著正相关关系,其他指标如热浆黏度、最终黏度与米饭食味值相关性没有达到显著水平。且在参评粳稻中,以崩解值、消减值和回复值在不同品种间的差异较大,尤其是消减值。米饭的质构特性是评价米饭食味品质的另一重要指标,代表了米饭的适口性[40]。一般认为,硬度小,黏性大、有弹性的稻米的食味较好[41]。通过质构仪对米饭粒的测定结果中,米饭的黏性和均衡值与米饭食味呈显著相关性,参评粳稻品种间米饭黏性的变异差异相对不大,而米饭均衡值在参评粳稻品种间表现为变异差异较大。本研究结果中,硬度、弹性与米饭食味相关性没有达到显著水平,参评粳稻品种间米饭的弹性的差异虽较小,但硬度差异相对较大。正是参评粳稻品种间硬度、弹性的差异导致了米饭均衡值的差异,从而导致米饭食味的较大差异。

3.2 南、北方粳稻品质特征的差异

在中国,北方地区一直以粳稻种植为主,而南方则是籼、粳并存,以籼稻为主[42]。一般认为,南方粳稻的产量高于北方,但稻米品质尤其是食味品质相对较差[26]。

本研究通过对粒型、外观以及米饭食味相关的理化指标的测定和对比发现,在粒型方面,南、北地域间没有显著差异,而在外观上,南方优质粳稻的垩白率和垩白度显著高于北方优质粳稻,一方面可能是由于南方雨水较多,平均气温比北方高,灌浆速率加快,导致胚乳中淀粉体排列折叠松散,进而导致垩白增加[43-46];另一方面可能是南方优质粳稻直链淀粉含量低于15%,淀粉粒间空隙较大,从而导致垩白提高[47-48]。在稻米品质的评价中,蒸煮食味品质是决定稻米口感好坏的重要指标[49]。本研究发现,南、北方两大地域的优质食味粳稻,其米饭无论是食味计测定的食味值,还是专家感官评定的评分均值均没有显著差异。直链淀粉含量和蛋白质含量是影响稻米蒸煮食味品质的2个重要指标。包劲松[28]、张艳霞[29]研究发现,在一定范围内,直链淀粉含量越高,米饭质地越硬,黏度越小,且米饭干燥、蓬松,光泽较暗。直链淀粉含量越低,米饭硬度越小,黏度越大,米饭粒晶莹有光泽。前人对蛋白质与食味品质关系的研究结论尚未统一,但大部分研究结果表明,稻米蛋白质含量与食味品质呈显著负相关关系[31-32,50],蛋白质含量增加,会导致米饭硬度增加,黏性降低,米饭粒光泽度降低,冷饭质地变差,食味水平降低[33-34]。前人研究发现,随着蛋白质含量的下降,直链淀粉含量增加,蛋白质含量与直链淀粉含量之间存在着此消彼长的矛盾关系[51-53]。说明稻米食味品质是蛋白质含量与直链淀粉含量互作的结果,两者相协调才能形成较好的食味品质。本研究发现,南方优质粳稻蛋白质含量偏高,而直链淀粉含量相对较低,米饭软而黏;而北方优质粳稻虽然直链淀粉含量较高,但蛋白质含量较低,软化了其口感,适口性也较好。因此,在RVA的谱特征值中,其峰值黏度、热浆黏度、最终黏度和崩解值在地域间均没有显著差异,南方优质粳稻的消减值和回复值显著低于北方优质粳稻;对米饭质构测定的结果也显示,南方优质粳稻米饭质构的硬度和弹性与北方优质粳稻相比无显著差异。

4 结论

参与第二届全国优质稻品种食味品质鉴评活动的粳稻品种,其稻米无论是粒型、外观品质,还是直链淀粉含量和蛋白质含量、淀粉RVA谱、米饭质构和食味值等理化指标均具有显著的差异。参评粳稻品种中,专家感官评定分值与米饭食味计所测定的食味值之间具有极显著的正相关关系。稻米各项理化指标中,直链淀粉含量,淀粉RVA谱中的峰值黏度、崩解值、消减值和回复值,米饭质构特性中的黏性和均衡值与米饭食味关系密切。获得第二届全国优质稻品种食味品质鉴评活动金奖的15个粳稻品种中,北方粳稻外观晶莹剔透,垩白度在 0.50%—3.50%,米饭直链淀粉含量高,蛋白质含量低,口感在 56.00—74.00;而南方粳稻外观相对浑浊,垩白度 1.86%—11.21%,口感上虽然蛋白质含量高,但直链淀粉含量较低,米饭软而黏,食味值在54.00—82.00。