传统文化内容作业设计的“纵”“横”“越”

滕慧

摘要:统编小学语文教材在各年级选编了大量有关优秀传统文化的内容。优质的作业在增进学生对传统文化的认知方面发挥着穿针引线的重要作用。关于传统文化内容的作业设计思路有三:一是从“纵”的层面,引导学生追根溯源,探文化之源;二是从“横”的层面,引导学生思辨比较,寻文化之脉;三是从“越”的层面,引导学生亲历实践,承文化之魂。

关键词:传统文化;作业设计;纵;横;越

统编小学语文教材针对低、中、高不同阶段学生的年龄特点和接受能力,选编了大量有关优秀传统文化的内容,包括古诗词、寓言故事、神话故事、历史名人故事、民风民俗、传统节日、文化常识等,渗透在课文、语文园地、习作等内容中。随着统编教材的全面推行,对传统文化内容的教学研究日益增多,但涉及作业设计的甚少。优质的作业在增进学生对传统文化的认知方面发挥着穿针引线的重要作用,不容忽视。本文以六年级下册《腊八粥》一课的作业设计为例,从“纵”“横”“越”三个层面,阐释传统文化内容作业的设计思路。

一、纵:追根溯源,探文化之源

从“纵”的角度设计作业,就是引导学生对教材中的传统文化内容做追根溯源式的探究学习,了解某个传统文化内容的历史、发展、演变过程,探文化之源。以“纵”的思路设计作业,主要是让学生通过自主搜索资料和广泛阅读,拓展知识面,对传统文化内容有更加深入的了解,加强对传统文化的认同感,更好地理解教材内容。以“纵”的思路设计作业,可以从拓展资料的搜集以及探究课后习题两个层面入手。

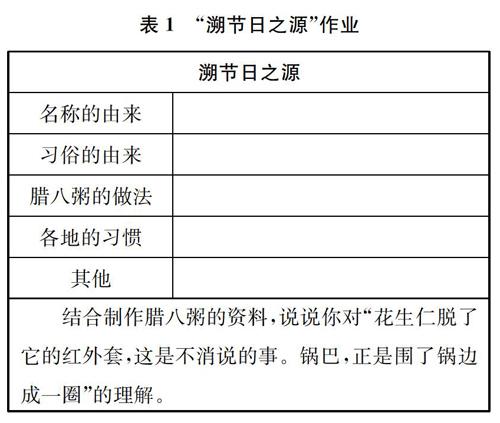

《腊八粥》一文通过对腊八粥的色、香、味以及八儿急切等粥的有趣情景的描写,勾起读者对腊八粥的甜蜜回忆,承载了中国人的民俗文化记忆。让学生搜集与腊八粥由来和习俗相关的资料,笔者设计了“溯节日之源”的预习作业(见下页表1),建议学生借助网络、文献查询、与长辈交流等方式“先学”。

制作腊八粥是一项传统民俗活动,是中国人春节前的“预热”。有了这张作业单的指引,学生的学习就有了方向。

对于腊八节名称的由来,学生有“腊八是佛教盛大的节日之一,这天是佛祖释迦牟尼成道之日,又被称为‘法宝节‘佛成道节等”“‘腊八一词源于南北朝时期,当时又被称为‘腊日,本为佛教节日,后经历代演变,逐渐成为家喻户晓的民间节日”等解释。

对于腊八节习俗的由来,学生有“自从佛教传入中国,各寺院都用香谷和果实做成粥赠送给门徒和善男信女们”“腊八这一天,各寺院举行法会,用香谷和果实等煮粥供佛,名为腊八粥”“传说喝了腊八粥以后,就可以得到佛祖的保佑,因此,腊八粥也叫‘福寿粥‘福德粥和‘佛粥”等解释。

谈到腊八粥的做法,学生最为激动,纷纷在作业单上留下了大段的解释,其中一则“我国喝腊八粥的历史已有一千年以上了。不同地区煮腊八粥的用料有所不同,但基本上都包括大米、小米、糯米、高粱米、紫米、薏米等谷类,黄豆、红豆、绿豆、芸豆、豇豆等豆类,红枣、花生、莲子、枸杞子、栗子、核桃仁、杏仁、桂圆、葡萄干、白果等干果”,让大家对腊八粥的做法做到了心中有数。对于各地吃腊八粥的习惯,笔者也让学生做了一些调查,学生给出的调查结果丰富多样,如“在安徽,每年的腊月,各家都会烧制‘腊八豆腐。现在,腊八豆腐制作技艺还被列入黄山市非物质文化遗产名录呢”“江苏地区的腊八粥分甜、咸两种,甜粥和咸粥的煮法比较接近,只是根据个人不同的口味,两种粥里可以添加不同的材料。如,苏州人煮咸粥会加入慈姑、荸荠、胡桃仁、松子仁、金针菇、青菜、木耳等,放入油和盐。清代苏州文人李福曾说‘腊月八日粥,传自梵王国,七宝美调和,五味香掺入,对这种粥做了形象的描绘”等。

通过这样集“搜学”和“展学”于一体的作业,学生了解了腊八节的相关习俗和腊八粥的做法时,理解《腊八粥》的行文也就容易了很多。正式教学中,教师不需要在文本背景展示方面做过多引导。

评价、反馈学生的预习作业后,就可以针对课后习题,让学生对文本细节做深入探究,有重点地突破教学难点。如根据课后作业品读“花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。锅巴,正是围了锅边成一圈”,笔者展示了一些腊八粥图片,让学生在欣赏美食图片的过程中理解八儿等粥时的急不可耐。再同步出示课文中“让它在锅中叹气式的沸腾着,但看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了”“栗子跌进锅里,不久就得粉碎,那是他知道的。他曾见跌进黄焖鸡锅子里的一群栗子,不久就融掉了”等细腻描写腊八粥的句子,学生对腊八粥的制作方法就了然于胸了。

搜集拓展资料的作业,提高的是学生信息搜集、选择、分析、判断的能力;探究课后习题的作业,提高的是学生解决关键问题的能力。两个层面作业的合力,让学生获得了对中华民族博大精深节日文化的认同感和自豪感,以及传承优秀传统文化的责任感和使命感。

对于传统节日题材的教材内容,都可以遵循“纵”的思路,让学生在追根溯源中了解节日的来源和發展过程。

二、横:思辨比较,寻文化之脉

从“横”的角度设计作业,就是让学生了解和研究不同作家对同一传统文化内容的认识、看法和评价,并通过横向比较、思辨,从多角度审视某个传统文化主题,寻文化之脉,达成对教材内容更深层次的理解,在发展语言能力的同时发展思维能力。从“横”的角度设计作业,主要聚焦主题式探究活动。

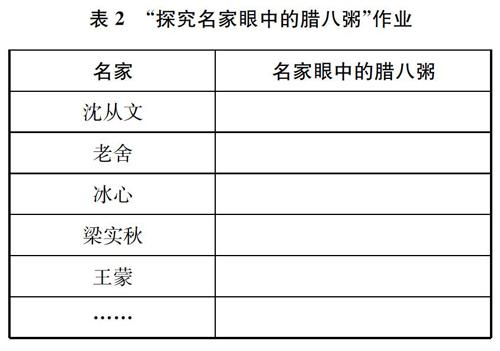

待学生整体理解了《腊八粥》一课的文意后,笔者从“横”的角度,以“名家眼中的腊八粥”为主题,设计了探究性作业(见表2),让学生课后完成。

围绕学生的作业成果,笔者组织他们开展“探究名家眼中的腊八节”主题活动:把一组名家写腊八粥的文章放在一起,让学生比较阅读。阅读结束,学生的头脑风暴袭来,很快就碰撞出了思维的火花:沈从文先生笔下的腊八粥是“甜甜的、腻腻的”,寄托了孩子对美好滋味的甜蜜渴望;老舍先生笔下的腊八粥是“小型的农业产品展览会”;冰心笔下的腊八粥质朴平实,寄托了她对母亲的深切怀念;梁实秋笔下的腊八粥寄托着儿时美好的回忆;王蒙笔下的腊八粥颇具“粥中之王”的大家风范……名家笔下的腊八粥,虽然描述的食材不同、文章的视角不同,但都蕴含着相似的情感——喜爱腊八粥。

从“横”的角度设计的探究性作业,让学生的阅读视线向四面八方打开,了解到腊八粥对于所有中国人来说,都是重要的民俗活动,是属于中国人的独特味道、独家记忆;它是中国民俗文化的载体,由炎黄子孙一代代传承;每一个中国人都应该坚定地传承这一民俗文化。

三、越:亲历实践,承文化之魂

从“越”的角度设计作业,就是让学生通过亲身体验和实践,感受、了解和传承传统文化,并对传统文化内容展开历史和现实的思考。从“越”的角度设计作业,主要是让学生通过仿一仿、做一做、写一写等形式,走出字里行间,在实践中感悟传统文化的魅力,承文化之魂。

《腊八粥》一课教学结束后,笔者从“越”的角度,为学生设计了两项作业:一是回家试着为家人做美味的腊八粥,让家人评价一下,看看谁的手艺最好;二是写一写腊八粥,看谁写得最能调起人的胃口。读了这么多写腊八粥的文字,学生都迫不及待地想要亲自下厨尝试制作腊八粥,品尝自己做出来的腊八粥的味道。为了做出最好吃的腊八粥,课文以及名家写腊八粥的文章,都成了“菜谱”。学生对着文章反复琢磨煮粥的食材、方法、时间和注意事项,认真推敲每个制作细节。当天晚上的班级微信群和QQ群,一道道美味轮番登场,让人目不暇接。笔者及时让家长对学生的“作业”做出评价(该评价也会纳入平时的作业考核)。趁热打铁,又鼓励学生把自己做腊八粥时印象最深的细节记录下来,可以是选材时的用心,可以是等待熬粥时的心情,可以是做完粥后的感悟……从第二天交上来的作业可以看出,学生的只字片语都是有感而发,情感真实感人:“腊八粥里每一样食材煮的时间都不同,稍不注意有的食材就煮烂了。可见,煮腊八粥不是容易的事,简单的美食背后都是功夫和心思。以后每次吃妈妈做的饭菜我都要多吃两口”“桂圆、红枣、红豆、花生……它们在锅里翻滚,吸收彼此的精华,共同成就一份香甜的粥。就像我们一家人,欢聚在一起,互敬互爱,才能成就一个温馨的家庭”“煮腊八粥勾起了我对家人的回忆。爷爷那天身体不适,却还坚持起来给我们熬腊八粥。食材下锅之前,爷爷还悄悄塞给我几个又大又红的赤枣。我尝了一颗。哇,那甜甜的味道包裹着我,让我感觉自己是世界上最幸福的人”……经历了这次尝试,学生更深刻地体会到,腊八粥不仅是让人回味无穷的舌尖美味,还是一家人幸福美满的温馨记忆,是中华民族重视家庭情怀的美好寄托。

需要说明的是,并不是每篇传统文化内容的作业设计都要涵盖“纵”“横”“越”三个角度。教师可以根据具体的文本内容,灵活确定作业设计的角度。教学与《腊八粥》内容性质一致的课文,如《北京的春节》,就可以“照搬”《腊八粥》一课的作业设计模式。但教学六年级上册的《文言文二则》,就可以只观照“横”的角度,引导学生以主题探究的形式解读文本。教学《伯牙鼓琴》,可以引导学生从古代名人解读“伯牙鼓琴”的角度,如辛弃疾的“吾侪心事,古今长在,高山流水”,张孝祥的“我是先生门下士,相逢有酒且教斟”,李白的“钟期久已没,世上无知音”等理解文意,体会人生可求遇知音、遇见之音是人生之幸、知音难觅等情感;也可以从现当代名人解读友情的角度,如从沈从文的《友情》、余秋雨的《关于友情》、毛姆的《世上有两种友谊》等角度,组织学生开展多元比较与思辨活动,重新审视“知音”这个话题。这能让学生对伯牙、子期的友情有新的理解,對他们觅知音的认知也有不同角度的引领。

再如,六年级上册第七单元的口语交际主题为“聊聊书法”,涉及书法这门历史悠久的传统艺术。教学本课,除了要引导学生完成口语交际的任务,提升交际能力,还要增进他们对书法艺术的了解。从“越”的角度设计作业,就比较适合这一课的教学。可以在学生完成口语交际活动后,布置这些作业:参观一次书法展览,拍一幅你最喜欢的作品与大家分享;回家后练习一次书法,并选择写得最好的字展示给爸爸妈妈看;试着模仿名家名作,如颜真卿的《颜勤礼碑》、柳公权的《玄秘塔碑》,比一比,谁的字更接近原作……这样的学习过程,不仅能帮助学生有效巩固口语交际内容,还能于潜移默化中培养他们的书法兴趣,增强认知并传承书法这项优秀传统文化的责任感。