延安时期的“窑洞大学”

南方周末记者 杜茂林发自陕西延安 南方周末实习生 周海涵 刘欢

延安时期的陕北公学。 石和平供图

★大批文化名人、青年人奔赴延安。那时,共产党对抗战干部的需要也尤为迫切,迅速培养这些青年,成了培养干部最有效的途径。已有的抗日军政大学已不能满足需要,急需新办一批学校。

张闻天这样的高级干部曾留学西方,对国外高校学科化教育更为青睐。大刀阔斧地搞专业教育,备受关注,却也招来批评,批评者认为学校应该按照社会实际需要来办学。

国共两党又出现大规模摩擦,国民政府停发了给共产党军队的军饷,并开始经济封锁。边区经济困难,来延青年人数骤减,前线又需要干部,1939年,中共中央开始有计划地组织延安的学校向外分流发展。

延河发源于陕西靖边县东南部白于山区,自西北向东南,绕过崇山峻岭,流向延安,穿城而过进入宝塔区,河面渐宽。

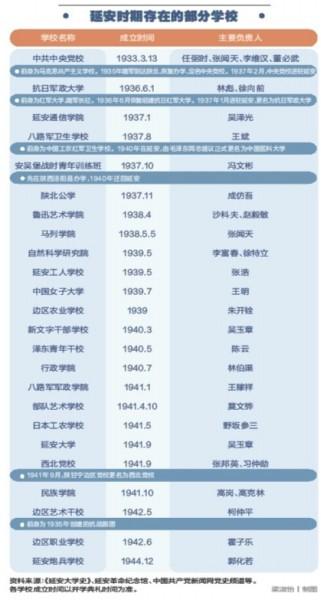

中共中央在延安时期,延河两岸散落着多所学校,当地百姓称它们为“窑洞大学”,除了为人所熟知的抗日军政大学,还有陕北公学、鲁迅艺术学院、中国女子大学等三十多所院校,其中延安大学是中国共产党创办的第一所综合性大学。

简陋的环境中,一位身材瘦削、身着灰布军装的教员常去那些学校讲课,他是毛泽东。那一时期,年轻人不停地从四面八方涌向延安。

之后,从延安各学校走出去的年轻人,又奔向各方,招生办学。在延安大学马列学院教授曾鹿平看来,中国共产党在延安创造了日后新中国高等教育的“延安模式”,新中国成立后,包括中国人民大学在内的许多知名高等院校,都跟延安有直接的渊源。

“校舍完全不怕轰炸”

延安时期的学校中,最出名的要数抗日军政大学。

抗大的前身是红军大学,创办于1931年。这一年,苏区临时中央政府成立,设立了教育人民委员部,下设初等教育、高等教育、社会教育和艺术4个局。

1933年11月,红军大学和苏维埃大学军事政治部合并,组成中国工农红军大学,为苏区最高军事学府。1934年,中央红军开始长征,工农红军大学改名“干部团”随军前行。

经过长途跋涉,1935年10月,中央红军抵达陕北吴起镇。当年干部团的老战士成仿吾在回忆录中记下这样的情形:傍晚,司令部命令各纵队进驻吴起镇及附近村落后,很多人忘记了几天行军的疲劳,像小孩一样,连跳带跑,直往吴起镇跑去。“但是,当我们进入吴起镇时,群众误以为是匪军又来骚扰,仓皇逃避一空。”

至此,中央红军长征结束。史料记载,当时红军的兵力总数只剩七千余人,较之于遵义会议时,锐减了3万。

兵力在减少,干部也锐减,引起了中共中央的重视。1935年底,瓦窑堡会议召开。会议提出抗日民族统一战线的同时,也提出,“必须大数量地培养干部,党要有成千上万的新干部,一批又一批地送到各方面的战线上去。”

1936年5月,毛泽东在政治局扩大会议上指出,要“办一所红军大学来培养大批干部,以适应形势发展的需要”。

一个月后,随军长征的干部团组建恢复为中国人民抗日红军大学,红大招收的第一批学员全部来自中央红军和十五军团,分为3个科。

有学员38人的第一科日后“将星闪耀”,包括罗荣桓、罗瑞卿、谭政、杨成武、刘亚楼、张爱萍等。1955年军队授衔时,第一科学员的最低军衔是中将。

西安事变发生后,东北军撤走。1936年12月18日,中共中央和平接管延安。延安革命纪念馆原副馆长石和平告诉南方周末记者,延安城当时只有民团和保安队成员千人左右。1937年1月10日,毛泽东一行从保安(今志丹县)动身,于1月13日抵达延安。

1月19日,成立半年多的抗日红军大学恢复办学,改称为中国人民抗日军事政治大学。不到30岁的林彪任首任校长,45岁的刘伯承任副校长。

延安市宝塔区钟灵毓秀的凤凰山下,仍然保留着抗大旧址。古色古香的复原校门上方书写着“中国抗日军政大学”的字样,校门两边墙上写着“团结、紧张、严肃、活泼”的校训。

抗大每天都要接收几十名甚至上百名的新学员。从抗战爆发到1938年底,先后有15000多名青年涌入抗大学习。据《解放军报》统计,这所著名的军事院校,走出了7位元帅、8名大将、26名上将。1955年军队授衔时,“抗大人”占88%。

“以窑洞为教室,石头砖块为桌椅,石灰泥土糊的墙为黑板,校舍完全不怕轰炸的这种‘高等学府,全世界恐怕只有这么一家。”埃德加·斯诺在他的《西行漫记》中如此描述这所“窑洞大学”。

应“需”而生

斯诺到达陕甘宁边区的时间是1936年6月。在那里,他看到当地村民、学员和红军领导随意聊天、一起观看演出。这些场景给他留下了深刻的印象,他在《西行漫记》里描写的延安,热情洋溢、自由平等。

看过这本书后,国统区和敌占区的很多青年,商量要去延安。

那时的延安,已经被抛入新的“时间轴”,到处都在宣传抗战、民主。大批文化名人、青年人奔赴延安。在河南做地下工作的徐亮就是其中一位,1938年,她和约500名青年,从河南出发,走了将近3个月才到达延安。

“印象最深的就是过太行山,过汾河,风大,水凉。一路上不走县城、不走大路,都是走小路、山路,还有趟河。”新中国成立后长期从事妇女工作的徐亮回忆。

据延安史学者朱鸿召统计,抗战前国民政府所属大专以上学校在校学生人数大概有5万多,经历大迁徙后,实际复校的只有近3万人,流失掉的近2万人,差不多有百分之七八十都到延安去了。

四面八方汇聚来的知识青年,给革命队伍注入了新鲜血液。

当时,共产党对抗战干部的需要尤为迫切。张耀灿在《中国共产党思想政治工作史论》里写道:“饲养员一跃成为营政委者有之;特务员、支书一跃成为队长、团政委、主任者有之;党龄才两天即任教导员者有之。”

迅速培养这些青年,填补空缺,成了培养干部最有效的途径。已有的抗日军政大学已不能满足需要,急需新办一批学校。

1937年7月,陕北公学在延安率先筹办,当时,负责筹备创建的有林伯渠、吴玉章、董必武、徐特立、张云逸、成仿吾。

成仿吾在《战火中的大学》中回忆,学校本要叫“陕北大学”,在当时国共合作的大背景下,陕甘宁根据地是国民党政府所属的一个特区政府,重大问题要向他们报告。但是蒋介石不批准,他说陕北一块小小地方,一个抗日军政大学足够了,不能再成立什么大学了。“这怎么办呢? 我们不能被蒋介石捆住手脚。于是改个名称,仿照过去上海公学的办法,改为陕北公学。这样,蒋介石就没有理由反对了。”

陕北公学成立后,教员短缺。广东江门五邑大学退休教师李林英的父亲李凡夫,是最早前往延安的那批知识分子,成了陕北公学的教员。

1931年“九一八”事变后,留学日本的李凡夫毅然回国,转到上海暨南大学学习。3年后,他加入中国共产党,在敌后从事文艺工作。

当长征胜利的消息传到上海时,李凡夫常常和身边同志商量,想到延安去。1937年全面抗战爆发后,经鲁迅介绍,31岁的李凡夫被派往延安。比他小6岁的胡乔木,时任中共江苏省临时工委委员,和他一路同行。

这是一次秘密的行动。李凡夫后来给女儿李林英说,当时有特务跟踪他们,紧追不放,他和胡乔木绕了很久,才摆脱跟踪,到达了西安。在那里,贺龙派了马队来接他们。

“由于延安急缺知识分子,所以中央对他们很重视。”李林英对南方周末记者说,父亲到延安后,被毛泽东接见。之后,何其芳、冼星海、周立波、茅盾也来到了延安。

来延青年还在不断增加,更多的学校应“需”而生。

1938年2月,毛泽东和周恩来领衔,林伯渠、徐特立、成仿吾、艾思奇、周扬等人联名发出鲁迅艺术学院《创立缘起》。

文中说,艺术是宣传、发动与组织群众的最有力的武器,培养抗战的艺术工作干部已是不容稍缓的工作,因此创立鲁迅艺术学院。这是中国共产党在延安创办的第一所培养抗战文艺干部的高等学府,吴玉章是鲁艺的首任院长。

为了支持文艺发展,中共中央还让中央党校从延安城东北的一座中世纪城堡式样的大礼堂搬出,让给了鲁艺。

在1939年的“三八”妇女节纪念大会上,毛泽东提出:“世界上的任何事情,要是没有女子参加,就做不成。”随后,他又在一次重要干部会议上再次强调:“我们历来最缺少的干部是妇女干部,妇女经验亦没有总结,这个缺点必须补救。”

中国女子大学随即开始筹办,数百民工开山凿洞,日夜施工,在山坡上建立起了新窑洞。同年7月举办开学典礼,王明任首任校长。

《延安女大》记载,学员成分中,学生占百分之八十以上,工人占百分之十,农民占百分之六,其他占百分之四,年龄最大的41岁,最小的14岁,平均年龄21岁。她们来自全国22个省份,还有印度尼西亚、缅甸、新加坡、马来亚回国参加抗战的爱国华侨。

▶下转第7版