数学史融入小学数学教材的研究分析及教学启示

【摘 要】为研究数学史与数学教育的关系,本文从教材角度出发,统计对比了人教版、北师大版数学教材中的数学史内容的分布情况,着眼于学生的个体认知和实际发展情况,以期帮助数学教师透彻了解教材,充分发挥数学史的德育价值,优化教学设计。

【关键词】数学史;小学数学教材;课程思政;对比研究

【中图分类号】G623.5 【文献标识码】A 【文章编号】1671-8437(2021)34-0248-04

数学史既属于史学领域,又属于数学科学领域,因此数学史研究既要遵循史学规律,又要遵循数学的规律。根据这一特点,可以将数理分析作为数学史研究的特殊的辅助手段,站在现代数学的高度对古代数学内容与方法进行分析。HPM(即数学史与数学教育)研究者认为,数学教育取向的数学史研究目的之一是为数学课堂教学提供材料,另一目的是获取相关知识点(概念、公式、定理等)的教学启示。将数学史知识与数学教学结合,一直是HPM学者的研究目标之一,而教材又是教学的蓝本,因此对数学史融入教材的研究分析实际上是数学史与数学教育的一座桥梁[1]。

本文通过对小学数学教材进行整理和比较,分析数学史内容在小学教材中的分布特点,一方面能够为数学史和数学教育的研究提供思路,另一方面可以提高小学数学教师对数学史的重视程度并为其数学教学工作提供参考。

1 研究设计

1.1 研究问题

基于数学史的价值与教育现状的分析,此项研究主要聚焦于以下两个问题:

(1)中国小学数学教材中数学史内容的分布有什么特点?

(2)对教师运用教材、进行教学设计、开展课程思政有什么启示?

1.2 研究对象与方法

本研究选取影响力较广的人民教育出版社发行的《义务教育教科书 数学》(以下简称“人教版”)小学教科书共12册以及北京师范大学出版社发行的《义务教育教科书 数学》(以下简称“北师大版”)小学教科书共12册作为研究对象。研究上述教科书中数学史内容的分布特点和数量,基于两条标准进行选择,一是能追溯数学内容、思想和方法的演变、发展过程,二是与数学史上公认的经典问题、重要事件有关。

该研究采用内容分析法,统计分析教科书中的数学史内容,参考已有研究,分析各数据的特点,以数据来描述对象所含数学文化的特征,获得规律与启示[2]。

1.3 教材中数学史内容的分析及对比

1.3.1 总体特征及年级占比

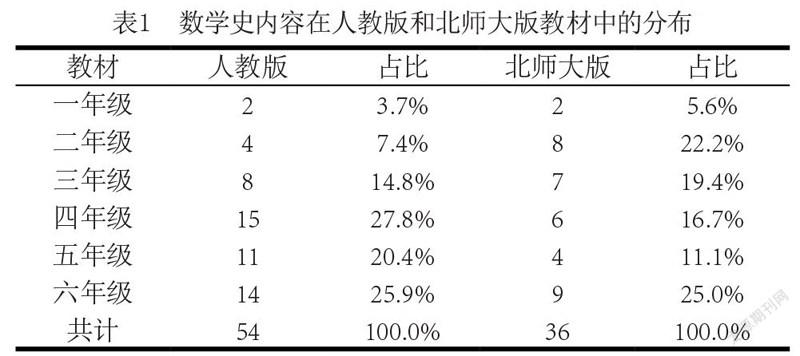

统计发现,人教版12册教材共出现数学史内容54次,平均每本教材出现4.5次;北师大版12册教材共出现数学史内容36次,平均每本教材出现3次。其中一、二年级教材中的数学史内容较少,人教版教科书一、二年级共出现数学史内容6次,北师大版教科书一、二年级共出现数学史内容10次。具体情况如表1所示。

1.3.2 维度分析

(1)内容分类

数学史素材丰富多彩,包括数学人物、数学故事、数学问题、数学思想方法等。本文将教材中的数学史内容分为:数学家及其故事,历史名题猜想,数学的演变、发展,数学的应用[3]。其中,涉及两个及两个以上方面的,则取决于其主要内容及篇幅。

如人教版教材四年级下册刘徽关于小数的萌芽,朱世杰“小数”概念的提出,同时涉及数学家和数学的演变发展两个方面,但整段文字的介绍强调的是小数的萌芽产生与确定,所以将其归类为数学的演变、发展。数学史内容分类的具体情况如表2所示。

在数学的应用方面,人教版和北师大版各占31%和22%。数学应用中蕴含着深厚的数学思想,在数学应用中渗透数学史可以帮助学生在实践活动中掌握数学方法,体验数学的应用价值、文化价值和审美价值,进而使学生加深对数学知识本质的理解。

数学的演变发展方面,人教版占比46%,北师大版占比53%。数学家及其故事方面,人教版占比6%,北師大版占比17%。二者都是数学的演变发展相关内容多于数学家及其故事相关内容,这意味着两种教材都更关注数学的形成与发展,数学家的故事相对浅显易懂,数学的演变发展更能让学生体会知识的产生、发展的过程,感受数学的魅力,激发学生的学习动力,也能增强学生对数学文化的认同感[4]。

(2)内容所属领域

研究数学史融入数学教材的情况,不仅要关注数学史内容本身和分类情况,也需要考察其在教材中的所属领域,以便进一步了解数学史的融入情况,为教师合理利用数学史开展教学活动做准备[5]。为方便统计,本文将内容所属领域分为:引入、习题、拓展延伸三个方面。具体分析如图1所示。

(3)呈现方式

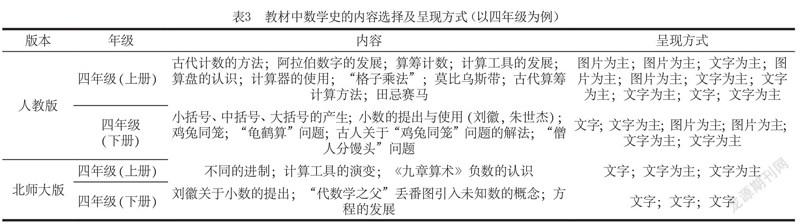

分析教材中数学史的呈现方式,可以帮助教师寻找更为合适的方法带领学生感受数学文化和数学魅力。本文依据小学数学教材中的呈现样式,将数学史的呈现大致分为三种:文字、文字为主、图片为主。具体呈现情况如表3所示。

2 结论思考

对人教版教材和北师大教材的对比研究,可以发现人教版教材和北师大版教材都注重数学史与数学教育之间的联系,数学史内容较为丰富多彩,运用数学史的方式也各有特色,具体表现如下:

2.1 内容选材

两个版本的教材都涉及数学家及其故事、历史名题猜想、数学的演变发展和数学的应用四个类型的数学史内容。教材从数学史出发,并不局限于介绍数学史,给抽象枯燥的数学学习融入一份乐趣,能够激发学生的学习兴趣,促使学生主动探究数学问题。此外,各个类型的分配占比也比较合理。横向对比来看,人教版教材更注重历史名题猜想、数学的演变发展和数学应用,北师大版教材更注重数学家及其故事、数学的演变发展和数学的应用。这表明两个版本教材在选取数学史内容时都考虑到了自身的整体结构与整体风格,而不是一味地追求数学史内容的数量。

2.2 内容所属领域

两个版本的教材都做到了数学史与教材的合理融合,几乎在每个板块都能看到数学史的影子,但是由于小学生认知能力的局限,数学史在拓展延伸中出现频率最高。相较而言,人教版教材更注重三个板块的均衡分布,有15%的数学史内容出现在习题中,将历史名题以符合时代的方式呈现出来。数学学科具有延续性,如古代文明中形成的十进制、数字表示方法、四则运算法则等至今仍在使用,但数学的发展进步就是古为今用,推陈出新的过程,因此,从历史素材中汲取养分是十分必要的。

2.3 呈现方式

人教版和北师大版教材中均采用多种呈现方式,整体富有趣味性,摆脱了数学学科的枯燥抽象。相较而言,人教版教材多采用图片为主的方式来呈现数学史内容,北师大版则多采用文字。两个版本在年级分类上都呈现递增趋势,年级越高所涉及的数学史内容也越多,相应的,呈现方式也由图片为主逐步转变为以文字为主或全部由文字叙述。两个版本都注意到了不同年龄段认知水平的差异,着眼于学生的个体认知特点和未来发展需求。在数学史材料的数量上,人教版教材要比北师大版教材更为丰富;呈现方式上,人教版要比北师大版更为形象生动;从整体来看,北师大版教材更注重整体的均衡性和呈现的完整性。

3 教学启示

在一般人看来,数学是一门比较枯燥无味的学科,因而很多人视其为畏途,从某种程度上来说,这是长期以来数学教育僵化不变的结果。如果教师能够在数学教学中渗透数学史内容,让数学变得生动起来,便可以激发学生的学习兴趣,也有助于加深学生对数学概念、方法和原理的理解[6]。

数学的文化价值与审美价值的不断提升,使得数学课堂教学越发关注数学文化的渗透水平与质量。本文基于教材特点,着眼于学生的个体认知和实际发展,关于数学史融入小学数学教材得到以下启示。

3.1 深入挖掘教材:拓展数学史的阅读,加深对数学本质的理解

小学阶段正值学生思维的批判性、发散性、深刻性高速发展的关键时期,因此在这个阶段拓展数学史的内容,既能帮助学生了解数学问题解法的多样性,引导学生在解决问题中感受数学知识亘古不变的传承魅力,也能使其学会用数学的眼光去评判解法的优劣,加深理解,拓展思维。

因此笔者建议小学数学教师深入挖掘教材中已有的数学史内容,对课本中出现的数学史内容进行补充说明,帮助学生深入认识、理解有关数学概念、方法和原理。

以人教版五年级上册数学教材为例,教材中出现了“数字黑洞”“方程的发展”“刘徽出入相补原理”等数学史材料。关于“方程的发展”,教材表述简洁,阐述了早在三千六百多年前埃及人使用方程解决实际问题,我国古代两千年前成书的《九章算术》记载了方程解决问题的案例,三百多年前笛卡儿第一个提倡用x,y,z等字母表示未知数。但是读完之后学生不免会有一些疑问:埃及人以及古代中国人为什么会用方程解决问题,解决的是什么问题?笛卡儿是谁?为什么要用x,y,z来表示未知数而不是a,b,c或者其他的字母?其实每一个问题都需要教师提前准备,其背后都是对方程的深入探索。在教学过程中,教师往往会遇到部分学生有这样的观点:“为什么这道题也要求用方程解决啊?方程好难啊,还不如不用方程呢。”“含有x的等式才叫方程,这个3a+6=9不是方程。”这其实就是学生不理解方程的概念,或者是对方程解题方法的认识不到位。深入挖掘方程背后的数学史材料,既丰富了数学课堂,又能帮助学生理解有关概念、方法和思想。

3.2 课程思政:感受数学的传承魅力,增强民族文化认同感

课程思政是教育回归育人本质的关键途径,教师肩负传道授业解惑的重要使命。中国有着悠久的历史,14世纪以前一直是世界上数学最为发达的国家,出现过许多杰出数学家,取得了很多辉煌成就,在小学教材中所出现的算盘、算筹计数、司南、指南针、《九章算术》、《周髀算经》等都是我国璀璨数学文化的代表[7]。对数学史的学习,可以使学生了解中国古代数学的辉煌成就,能够增强学生的文化自信和对数学文化的认同感,了解中国近代数学落后的原因、中国现代数学研究的现状以及与发达国家数学的差距,以激发学生的爱国热情,激发学生的学习动力。

结合HPM视角下的数学教学,本文基于数学史的德育价值将小学数学教材中数学史的部分思政元素做了总结,具体如表4所示。

因此,在数学课堂中,教师要利用已有的课程资源,充分发挥数学史所蕴含的数学思想方法以及数学文化价值,合理地在课堂中发挥数学史的积极作用,为学生搭建一座桥梁,实现古为今用,推陈出新,激励学生不断探索,促进民族科学的发展。

3.3 教学设计:优化课堂呈现方式,充分发挥数学史所蕴含的数学思想方法、数学文化价值

随着HPM研究的深入开展,关于数学史融入数学教学的具体方法的探讨也越来越重要。面对同样的数学史材料,不同的教师会有不同的呈现方式,这往往会带来不一样的影响。有些教师对数学史不够重视,看到数学史有关的内容往往一带而过甚至视而不见,这对于处在模仿期的学生的发展来讲是不利的。

有些教师对于历史名题的处理是值得学习的,他们会提前布置预习作业,让学生提前阅读相关数学史内容,分组阐述心得,共同探讨历史名题的不同解法,从数学角度比较解法的优劣。这样的学习环节,不但豐富了学生的见识,锻炼学生的口头表达能力,还能帮助学生了解数学问题解法的多样性,加深对知识的理解。如贲友林老师对于“鸡兔同笼”问题的讲授。大约1500年前,“鸡兔同笼”这一趣味数学问题就记载于《孙子算经》中,《义务教育数学课程标准(2011年版)》中将其作为课程内容的一项实例进行分析,贲友林老师执教的“鸡兔同笼”这一节课,以中国古代数学经典传统文化为载体,由课内延伸至课外,从表象看本质,既注重弘扬中华优秀传统文化,又体现了数学课堂教学的特色与创新[8]。

教师应深入探索数学史背后的价值,积极对数学课堂教学进行创新,使得整个课堂成为一个师生交流互动的有机整体。中国学生在某种程度上是优秀的“考试者”,而不是“学习者”“创新者”。在日常教学设计中,教师应当充分发挥学生的主体作用,发挥教师的主导作用,依据数学史中实际问题的表面特征,引导学生的思考从“一”走向“多”,再从“多”走向“一”,深入理解数学的本质属性,并与已有认知形成联系,帮助学生形成自主学习的能力。

【参考文献】

[1]汪晓勤,张小明.HPM研究的内容与方法[J].数学教育学报,2006(1).

[2]唐海军,高晶.初中数学教科书中历史名题分布特征及启示[J].数学教育学报,2020(5).

[3]闵颖,胡典顺.数学史融入数学教材的编写研究——以2019年鄂教版普通高中数学教科书为例[J].中国数学教育,2020(8).

[4]杨豫晖,魏佳,宋乃庆.小学数学教材中数学史的内容及呈现方式探析[J].数学教育学报,2007(4).

[5]汪晓勤.HPM的若干研究与展望[J].中学数学月刊,2012(2).

[6]史红燕.高中数学教材中数学史料呈现与融入模式——以人教版高中数学必修教材为例[J].陇东学院学报,2017(1).

[7]王静,胡典顺.数学史融入高中数学教材的分析与思考——以人教A版必修教材为例[A].全国数学教育研究会.全国数学教育研究会2016年国际学术年会论文集[C].全国数学教育研究会:中国高教学会高等师范教育研究会数学教育会,2016.

[8]曹一鸣.坚守与创新:数学课堂教学中的中国传统文化——评贲友林老师《“鸡兔同笼”问题》一课[J].教育视界,2020(23).

【作者简介】

唐瑜璐(1996~),女,汉族,河南商丘人,喀什大学数学与统计学院学科教学(数学)专业2020级在读硕士研究生。研究方向:学科教学(数学)。