基于幼儿学习需要的场景化创设

黄晓云

【摘要】本文根据《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神指引,以中班美工区为例阐述了基于儿童学习需要的场景化创设,通过图表形式展示美工区场景所蕴含的学习经验,详细介绍教师在进行场景化课程的创设时如何融环境、材料、教师三位于一体,为儿童营造一个自由欣赏、自主创作、自在表达内心情感的创作环境。

【关键词】场景化创设;欣赏美;自主创作

《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)中关于艺术领域提出两大目标: 感受与欣赏、表现与创造,其核心价值是培养幼儿对审美的感受能力,提高幼儿的创造意识和创作能力,由情感的愉悦达到精神的自由。幼儿只有亲身感知自然世界、真实事物,并由此积累一定的感知经验,才能不断地提高表现和创造的能力。可见,美工区场景化的创设对于幼儿的审美感受与创作表现有着至关重要的作用。

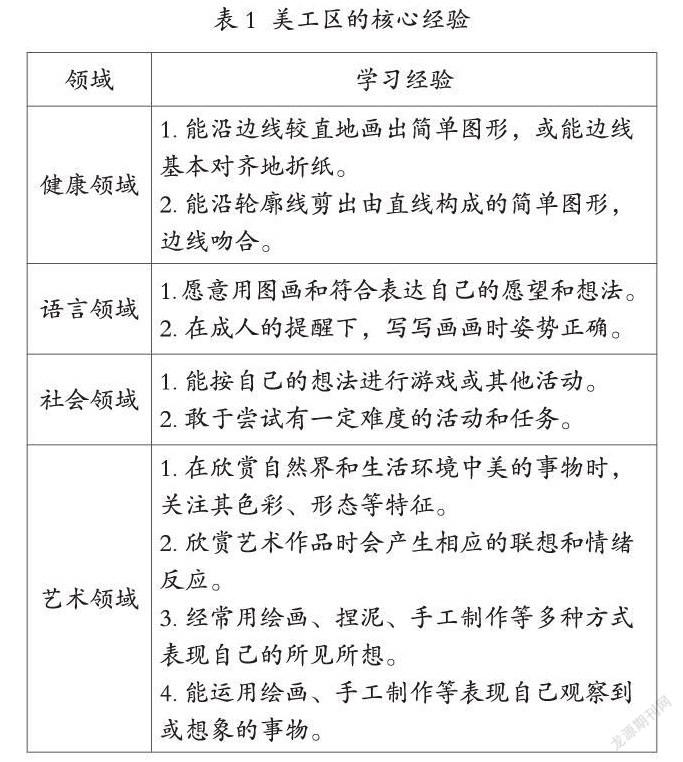

一、美工区场景的核心经验

场景化环境的创设是基于儿童的学习需要,整合场景所蕴含的学习经验。美工区作为一个欣赏美、创造美的区域,既有艺术领域所需要的核心经验,也蕴含着其它领域的学习经验,下图是笔者整合《指南》五大领域中关于美工区学习经验的简表。如表1所示:

对于幼儿来说,美工区的场景化创设除了符合本体审美价值和创造能力外,还有衍生的价值,即获取其他领域发展所需的态度、能力与知识技能,从而促进幼儿全面的发展。

二、美工区场景化的创设

艺术不会只出现在房间的某一个角落。儿童可以从幼儿园园所、课室本身呈现的美学设计、绘本图画书等线条图案的设计来学习艺术创作。但是,对于幼儿来说,也需要有特定的区域让儿童可以专注学习和创作。美工区作为这样的特定区域,为幼儿提供了更充分的欣赏美与创造美的机会。

(一)有准备的环境

1.从感受的角度出发体验自然世界的美

《3-6岁儿童学习与发展指南》艺术领域的第1个目标就是喜欢自然界与生活中美的事物。美在自然界与生活中随处可见,花草树木、星辰浩海、手工艺品……对于我们而言,不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛和心灵。这提醒我们美工区是一个感受美、创造美的地方,但创造的前提应是让儿童尽可能多地感受美。很多教师在创设美工区时,更多关注操作材料的投放,而忽视了儿童的感受和体验。因此,在前期我们会通过多种活动如亲子活动:亲近自然、观察自然界的万事万物、发现身边的自然美;走进社区,感受社区的绿植美;利用户外活动时间走出课室,欣赏幼儿园里的各种花草蔬果……我们虽不能把大自然都搬进课室,但我们可以将幼儿在观察中的发现和感受记录下来并展示在班级环境中,通过看、闻、摸、说,去感受美、欣赏美。

那么,对于幼儿美的感受和体验,我们可以通过以下几方面进行考虑:

(1)多接触自然与生活,提供审美感受的机会。 如每学期可以组织到社区或就近的公园、植物园等亲近大自然的机会,倡导亲子利用假期走近博物馆,了解艺术作品,拓宽对世界的理解。

(2)营造安全的心理氛围,在审美体验中尊重幼儿的独特感受。 基于儿童具体形象思维的特点,儿童用感官去学习并且感受世界,欣赏美好的事物,强烈的情感自然而然被激发出来,所创造出来的作品才会更具有灵性。

(3)倾听儿童的心声,支持幼儿的审美情趣和爱好。幼儿喜欢收藏各种在成人看来不起眼的东西,教师应改变固有思想,对幼儿收集回来的糖纸、石头等给予鼓励,以支持幼儿的喜好。

通过以上途径来丰富表象(画树要多看各种各样的树)和联想(画去野餐先联想生活经验如自己的野餐经历)。审美者的头脑中才能对美好的事物产生具体、生动的形象,获得更强烈、深刻的美感体验。幼儿在感受美、欣赏美的过程中就是在为其表现美积累丰富的知识和生活经验,以便更好地进行艺术创造。(下转第13版) (上接第12版)这也是美工区场景化创设的基础,自然是美的源泉,只有在多接触大自然、感受和欣赏自然美,幼儿才能更好地理解美、表达美、创造美。

2.从欣赏的角度享受精神世界的熏陶

每个幼儿都是极富创造力的艺术家,但儿童也需要很多机会去欣赏和讨论艺术,并在日常生活中了解艺术,这对于儿童一生的艺术品味和喜好具有重要的影响意义。因此,在环境创设中,我们通过创设名画赏读墙,让幼儿与艺术作品亲密接触,启发幼儿的创作灵感。 在作品的赏读方面种类多样,如有名家的画、教师的画、自己的画、绘本图书等等。在作品欣赏类型上也凸显出了多种“整合”:如领域整合(语言绘本与图画欣赏的整合、健康体操与体态欣赏的整合等)、欣赏方式的整合(画面的语言表达式欣赏、创作式欣赏、音乐整合式欣赏、整合文学作品的欣赏)。通过为幼儿提供一个感受美、欣赏美的平台,让幼儿感受艺术作品的构图、形状、色彩、内容、画面等方面的美,并且将这种感受美转化成对美好事物的追求和表现。针对中班幼儿开始对自我和环境有审美要求,具体感知和形象表征等方面有进一步的提升。因此,我们选择了构图奇特、色彩丰富的艺术作品,比如,米罗的《放风筝的女孩》《面具》,梵高的《向日葵》《星夜》等。

无论是自然美还是艺术美,都可以被幼儿感知,幼儿对自然世界与身边事物的主动感知过程便是审美的开始。

(二)提供可欣赏、多层次、操作强的材料

1.提供可赏读借鉴的材料

瑞吉欧曾说:“与其牵着儿童的手,不如让儿童通过自己的双脚站立着。”我们相信幼儿有能力自主学习,在书中获取经验,得到表现的技能支持,启发创作灵感。因此,我们也将一些艺术类创作的图书投放到美工区中,如不同画种的少儿创作图书、名家作品集、日历杂志等,让幼儿能够主动学习,与环境产生互动。

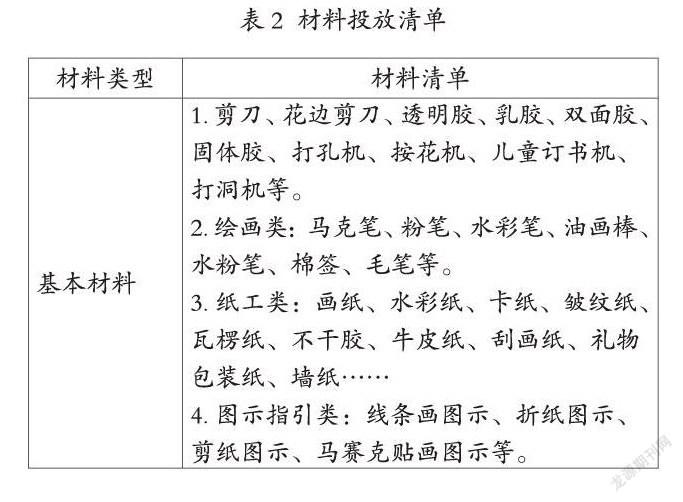

2.投放非结构化材料,激发幼儿的表现欲和创作欲

皮亚杰的“相互作用论”认为:儿童的认知发展是在其不斷与环境的相互作用中获得,幼儿思维的具体形象性决定了幼儿对周围物质世界的认知是感性的、具体的,他们的认知必须通过操作具体的材料获得。根据中班幼儿的核心经验以及幼儿的个体差异,我们将材料分功能、分层次、分类型进行投放。如表2所示:

三、教师的支持性策略

尽管环境与材料是场景化课程中的重要因素之一,但很多时候也无法代替教师的引导与支持。研究表明,教师介入幼儿的创作,会产生正面影响,也可能负面影响。如果教师以一种敏感的、响应的、支持的方式与幼儿进行互动,那么教师参与就能提高游戏水平;而如果教师对游戏进行操纵控制,提高太多的结构性限制,或为活动目的而打断游戏,通常就会损坏游戏。所以,教师在为幼儿提供材料时,也潜移默化地影响了幼儿学习经验的获得。

(一)教师应提供支持性语言

支架式学习理论提出,儿童是积极主动地建构知识。幼儿以 “学”来积极主动地建构自己这一“建筑物”,而教师或是更有能力的同伴的“教”是“建筑物”必要的“脚手架”,以支持儿童不断地建构自己的心灵世界;对话是最近发展区中的一个重要的“脚手架”工具。对话时,儿童丰富的概念会变得更加系统、逻辑、合理。记得在某一次区域活动中,恬恬在美工区尝试用多条蜡笔绑在一起画彩虹, 在用一根粗硬的绳子尝试绑数次后打算放弃,笔者对她说:“或许美工区还有其它绳子可以帮助你。”她听到后转头去寻找到了一根扭扭绳,不一会儿就成功绑好,顺利画起想要的彩虹。她还告诉笔者这种方法是看了一本绘本《不浪费婆婆》,学“不浪费”婆婆这样绑蜡笔画彩虹的。 由此可见,教师富有引导性的语言在幼儿的创作过程中能够助推幼儿提升经验。

(二)教师应观察并记录幼儿的创作

随着时代的发展,记录儿童艺术作品的方式越来越电子化。拍照、录像、录音等都可以为我们后续观察、分析幼儿行为提供有力的支持。在观察儿童作品时应当考虑到幼儿的创作想要表达的想法;在创作中运用了哪些技巧(包括小肌肉技能等);幼儿在创作时如何使用区域中的材料;幼儿在创作中遇到的困难是如何解决的;幼儿是否会清晰描述自己的作品。

观察和记录幼儿在美工区的创作,可以为幼儿提供有针对性的发展措施,为家长提供更科学合理的家庭指导;教师也能够运用这些观察到的信息,为幼儿准备合适的材料和活动。

美工区场景化的创设,其实就是有准备的环境、适宜的材料、支持幼儿发展的教师三位于一体,为幼儿营造一个自由欣赏、自主创作、自在表达内心情感的创作环境。