粤东北汛期旱涝急转时空变化特征分析

李思萍,钟东良,巫燕辉,曾思亮,叶小武

(河源市气象局,广东 河源 517000)

旱涝急转是指一段时间旱,而接下来的一段时间涝,旱、涝事件交替出现的情形,反映了旱涝极端事件在短期内的共存。全球气候暖干化的背景之下,水循环格局变化显著,导致几十年或百年一遇的旱涝异常现象持续频发[1]。张玉琴[2]等在统计近56 a华南地区旱涝急转事件的发生频率时指出有先减少后增加的年代际特征;何慧[3]等在研究中指出粤东的夏季长周期旱涝急转指数呈显著上升趋势;陈心池[4]等研究得出广东地区主要存在两种旱涝时空演变特征且以涝事件居多。还有部分研究指出近年来广东省“旱涝交替、旱涝急转、旱涝无常”的现象频发[5-6]。粤东北属于南亚热带海洋性季风气候区,降水季节变化大,旱涝急转事件的发生常常导致粤东北山区出现旱涝灾害,严重影响农业生产。目前对旱涝急转事件的预测难度还很大,因此旱涝的演变规律、发生机制和中长期预测等已成为当前气候变化研究领域的热点。

本文基于粤东北12个国家气象站近55 a的月降雨量资料,选用长周期旱涝急转指数(LDFAI)作为旱涝急转的评价指标,并结合线性趋势分析、Mann-Kendall检验和EOF分析等方法全面分析粤东北汛期旱涝急转时空分布特征,并总结了典型旱涝异常年份的特征,为粤东北地区旱涝灾害的发生规律、转变机制研究和指导水库科学调度提供理论依据。

1 资料和方法

1.1 资料选取

本文研究数据采用粤东北地区的河源、连平、和平、龙川、紫金、梅县、平远、兴宁、蕉岭、大埔、五华、丰顺等共12个国家级气象观测站1965—2019年逐月降水资料,从统计意义上看,这样长的时间序列可获得可信的结论。

1.2 研究方法

1.2.1降水距平百分率

降水距平百分率(Pa)是反映一段时间的降水与常年同期平均状态的偏离程度[7]。

(1)

1.2.2长周期旱涝急转指数

由于华南区域汛期一般在4—9月,因此将4—9月累计雨量定义为粤东北的汛期降水,并将4—6月和7—9月分别定义为前汛期和后汛期。为定量地分析粤东北汛期旱涝急转的基本特征,参考文献[8]定义的长周期旱涝急转指数LDFAI:

LDFAI=(R后-R前)×(|R前|+|R后|)×1.8-|R前+R后|

(2)

式中R前、R后分别是前汛期标准化降水量、后汛期标准化降水量;(R后-R前)是旱涝急转强度项;(|R前|+|R后|)是旱涝强度项;1.8-|R前+R后|是权重系数,可增加长周期旱涝急转事件所占权重,降低全旱(全涝)事件权重[3,9]。

对降水量标准化处理后,降水距平在0.5倍标准差以上为偏涝,1倍标准差以上为显著偏涝;降水距平在-0.5倍标准差以下为偏旱,-1倍标准差以下为显著偏旱;降水距平介于-0.5~0.5倍标准差之间为正常状态。长周期旱涝急转事件的判断标准:LDFAI>1是旱转涝事件,LDFAI<-1是涝转旱事件,1>LDFAI>-1是正常状态[10-11]。用粤东北地区12个站点的LDFAI指数和强度的时间序列值计算算术平均值,作为该地区的区域平均序列值。

2 结果与分析

2.1 旱涝急转指数年际变化特征及突变年份

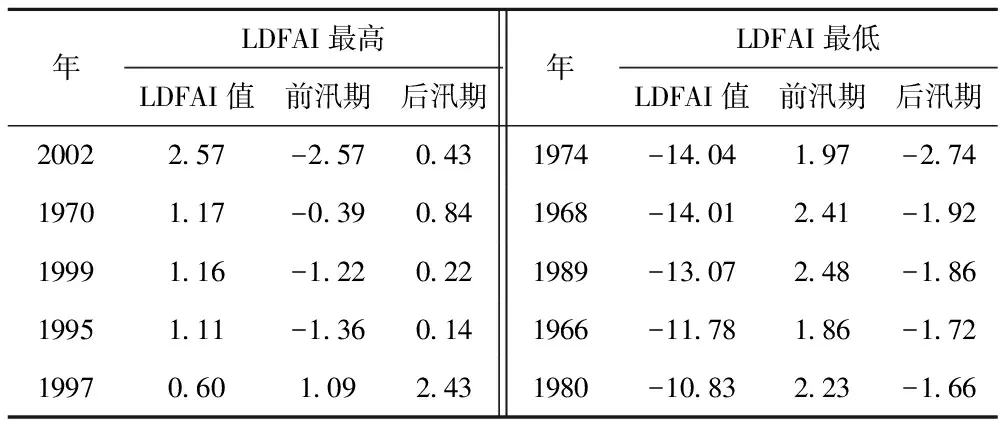

根据粤东北地区汛期降水序列,计算其1965—2019年汛期长周期旱涝急转指数(LDFAI),统计分析近55 a排名前5位的最高(低)LDFAI年及相应的前、后汛期标准化降雨量(见表1)。可见高LDFAI年的后汛期降雨量大于前汛期,前汛期有3 a的降水距平在-0.5倍标准差以下(偏旱),正常状态和显著偏涝各1 a;后汛期有3 a为正常状态,偏涝和显著偏涝各1 a。与高LDFAI年相反,低LDFAI年的前汛期降雨量大于后汛期,前汛期降水距平都在1倍标准差以上(显著偏涝),后汛期降水距平都在-1倍标准差以下(显著偏旱)。

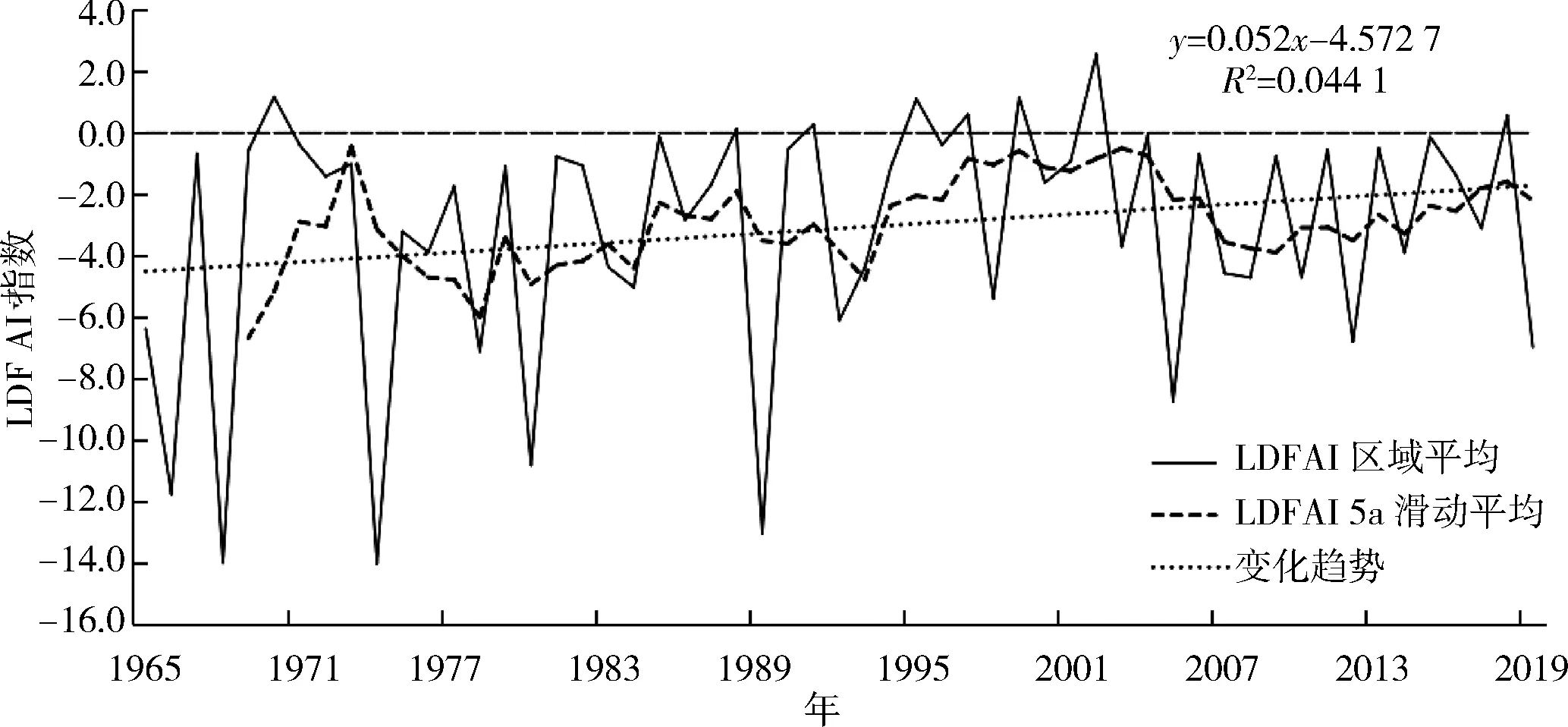

图1a中可见,LDFAI指数尤以20世纪90年代以前差异最明显,20世纪90年代以后差异趋于减小。近55 a期间有85%的年份LDFAI指数小于0,其中有60%的年份LDFAI指数小于-1,可知粤东北汛期长周期旱涝急转特征以涝转旱为主。LDFAI指数时间序列上最大值在2002年为2.57,最小值在1974年为-14.04,线性系数为0.052。LDFAI强度时间序列上最大值在1974年为16.05,最小值在1985年为0.34,线性系数为-0.022 8。由图1可见,虽然指数和强度的变化趋势不明显,但是指数的年际变化差异大、强度的年际变化较稳定并伴有阶段性的突变。LDFAI指数年际变化差异大的时期有2个:1965—1983年、1989—2007年,年际变化差异小的时期也有2个:1984—1988年、2008—2019年。LDFAI强度年际变化的3个突增点分别出现在1974年、1989年和2005年。

表1 1965—2019年排名前5位最高(低)LDFAI年及其前、后汛期标准化降雨统计

a LDFAI指数区域平均变化趋势

b LDFAI强度区域平均变化趋势

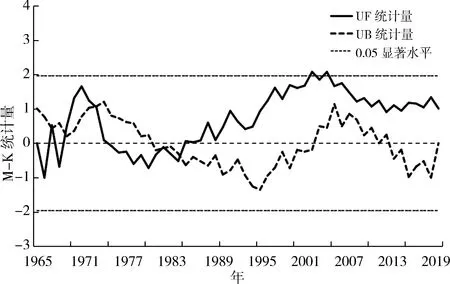

对近55 a汛期LDFAI指数和强度的区域平均序列进行M-K突变检验(见图2)。指数平均序列的M-K统计曲线图上(见图2a),UF线与UB线先后相交于1967年、1969年、1973年和1984年,并且相交点相交于显著性水平之间。可知这些年份的时间序列差距不大且旱涝急转指数变化显著,表明1967—1984年间的旱涝急转强度和频率增大。与此同时,LDFAI强度平均序列的M-K统计曲线图上主要有4个交点均在±1.96线之间(见图2b),分别对应1968年、1973年、1989年和2005年。可见该4个交点对应的时间点有3个与强度年际变化的3个突增点基本对应,可见粤东北地区1973年、1989年和2005年的旱涝急转指数强度发生显著突变,旱涝急转强度增大。

a 平均LDFAI指数的M-K突变检验

b 平均LDFAI强度的M-K突变检验

2.2 典型年份汛期旱涝异常特征分析

根据本文对旱涝急转事件的判断标准,比较近55 a粤东北逐年前、后汛期标准化降水数据,挑选出典型的汛期旱涝异常事件年,统计情况见表2。近55 a共出现涝转旱11次、旱转涝3次;取1992年作为中间年份,在此之前的28 a间共出现涝转旱7次,并且相比1992年以后出现涝转旱事件的强度更强、频次更多、更集中。全涝和全旱事件在1992年之前(4次)及之后(5次)的总出现频次相差不大。考虑到粤东北近55 a旱转涝异常年较少,虽然1970年的前汛期降水距平、1995年和2002年的后汛期降水距平较小,未达到显著偏旱(涝)的标准,但由于这些年份对应的前(后)汛期降水距平差异明显,故也将这些年份视为旱转涝异常年。

表2 近55 a粤东北典型年份的汛期旱、涝和旱涝急转事件统计

通过对典型年份汛期旱涝异常事件的分析可知:

1)典型洪涝年份:汛期Pa>25%,降水量较同期平均降水明显偏多,表现为整个汛期的降水量偏多。R前和R后分别在2倍和0.5倍标准差以上,R前明显大于R后。历年洪涝最严重的是1973年,参考相关气候评估[11-13],粤东北典型洪涝年份气候异常的共同特征是海洋和大气环流异常,具体表现为赤道西太平洋海表温度持续偏高,引起沃克环流加强,从而使副高强度较常年位置偏北、强度偏弱,南海夏季风爆发异常偏早、强度偏弱。另外,1973年和2006年也属于全省性异常涝年,而2013则为区域性异常涝年。

2)典型干旱年份:汛期及前汛期的Pa均在-20%以下,除2018年,其余年份后汛期Pa在-10%以下。R前和R后均在-0.5倍标准差以下,汛期降水明显偏少,给粤东北农业生产带来不利影响。

3)典型涝转旱年份:LDFAI均小于-1,R前均大于1且R后均小于-1;汛期Pa的绝对值小于15%,前汛期Pa大于0且后汛期Pa小于0,以及前、后汛期的Pa之差绝对值均在25%以上。可见,涝转旱事件的出现正是基于前汛期降水偏多而后汛期偏少,导致两个时间段的降水量差异显著。

4)典型旱转涝年份:LDFAI均大于1,R前小于R后;Pa前小于Pa后,前、后汛期的Pa之差绝对值在60%以上。

2.3 旱涝急转的空间分布特征

为揭示粤东北汛期旱涝急转的空间分布特征,通过计算近55 a粤东北汛期LDFAI指数年均值,可见均为负值且差异较大(见表3),年均值区间为-5.25(连平)~-0.27(丰顺),相应的汛期旱涝急转特征则为涝转旱。通过对12个监测站点的汛期LDFAI指数时间序列进行EOF分析,计算得到第一特征向量贡献率为50.3%。汛期LDFAI的第一特征向量空间分布图(见图3)呈现出该区域汛期LDFAI指数自西北向东南减小的特点,河源地区汛期旱涝急转现象较梅州地区更突出,其中具体表现为河源西北部属粤东北旱涝急转强度最强的区域。原因可能与此地区地形复杂,夏季深受西南季风的影响有一定的联系。

表3 粤东北汛期LDFAI指数年均值及第一特征向量贡献率

图3 粤东北汛期LDFAI指数EOF第一特征向量的空间分布

3 结语

1)粤东北旱涝急转指数和强度的区域平均序列变化趋势不明显,但是指数的年际变化差异大、强度的年际变化较稳定并伴有阶段性的突变。旱涝急转指数以20世纪90年代以前差异最明显,20世纪90年代以后差异趋于减小。旱涝急转指数强度在1973年、1989年和2005年发生显著突变,旱涝急转强度增大。

2)近55 a粤东北汛期长周期旱涝急转特征以涝转旱为主,1992年之前较1992年以后出现涝转旱事件的强度更强、频次更多、更集中。分析典型年份汛期旱涝异常事件得出以下认识:典型洪涝年份的汛期Pa>25%,R前和R后分别在2倍和0.5倍标准差以上;典型干旱年份的汛期及前汛期Pa均在-20%以下,其余年份后汛期Pa基本在-10%以下,R前和R后均在-0.5倍标准差以下;典型涝转旱年份的汛期Pa的绝对值小于15%,前、后汛期的Pa之差绝对值均在25%以上;典型旱转涝年份的Pa前小于Pa后,前、后汛期的Pa之差绝对值在60%以上。

3)粤东北汛期LDFAI指数年均值差异较大且均为负值,年均值为-5.25(连平)~-0.27(丰顺),对应的旱涝性质为涝转旱。汛期LDFAI指数的EOF第一特征值空间分布呈自西北向东南减小的特点,河源地区旱涝急转强度较梅州地区更明显,其中具体表现为河源西北部属粤东北汛期旱涝急转强度最强的区域。