当代小说外译中的误译、改写及删减

——以《天行者》英译本为例

易 翔

刘军平

武汉大学

【提 要】本文以中英文本对比分析为基础,从文化负载词的处理、人物对话翻译以及情节删减和改写等三方面评析刘醒龙小说《天行者》的英译本。结果显示Emily Jones 的译本总体忠实通顺,但文化负载词删减过多致使文化内涵缺失,“合作原则”理解不到位致使部分对话中的“会话含义”消失,情节改写幅度过大致使人物形象刻画及小说情节推进受损。

1.引言

《天行者》是刘醒龙在其中篇小说《凤凰琴》基础上创作的长篇小说。小说以我国上世纪90 年代的乡村教育为背景,讲述了一群民办教师在转正过程中遭遇的种种心酸故事,谱写了一曲“乡村启蒙的赞歌与挽歌”(洪治纲、张婷婷2010:102)。小说出版后引发文艺界强烈关注:2011 年荣获第八届茅盾文学奖;2013 年获《十月》创刊35 周年最具影响力作品奖。2019 年9 月,小说入选由学习出版社、人民文学出版社联合8 家出版社推出的“新中国70 年70 部长篇小说典藏”丛书,再次印证了该作品的影响深远。

2017 至2018 年,《天行者》英文版The Sky Dwellers 分别由中国出版集团中译出版社和英国欧若拉出版公司于海内外发行,译者为供职于中国文学海外推介网站“Paper Republic(纸托邦)”的英国汉学家Emily Jones(钟佳莉)。比对原作后发现,钟氏译本存在多处情节改写及较大规模删减,其中删减比例达21%。基于覆盖全章节的文本分析,结合小说作者和译者对相关问题的回复,本文从文化负载词的处理、对话翻译以及情节改写和删减三方面来探讨钟氏译本的效果,以期充实我国当代小说外译的描写性研究。

2.文化负载词

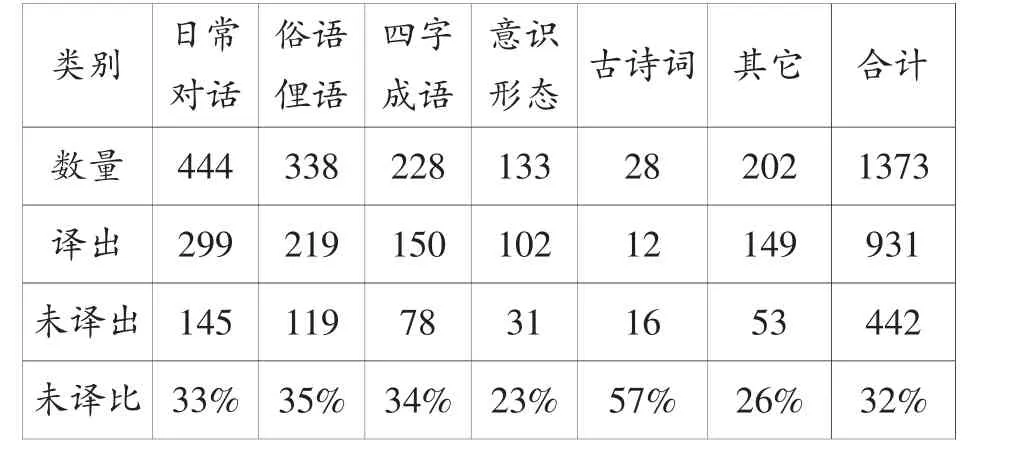

文化负载词(culture-ioaded terms)是标志某种文化中特有事物的词、词组和习语,反映了特定民族在漫长的历史进程中逐渐积累的、有别于其他民族的独特的活动方式(廖七一2000:232)。中国文化负载词是中华传统文化的集中体现,是传统文化的最为核心的外在表现形式(郑德虎2016:54)。刘醒龙在《天行者》中坚持现实主义写作传统,立足乡村文化,使用了大量中华传统文化负载词,生动塑造了以余校长为代表的民办教师、以蓝小梅为代表的普通村民、以夏雪为代表的城市青年和以余实为代表的悭吝反派等四类人物形象。对文化负载词的翻译要求译者具备相当的文学素养,在深刻理解原作内涵,准确把握原作精神实质的基础上,将词语承载的真正含义传达给目的语读者。经梳理,《天行者》中的文化负载词共计1373条,包括日常对话、俗俚语、四字成语、意识形态(如政府文件、学校标语、文革口号等)、古诗词和其它(包括地点、机构、称谓等)共六大类。对照英译本后发现,钟译文化负载词呈现出“大幅删减,注重对等,偶有误译”的特点。

2.1 删减过多导致内涵缺失

在1373 条文化负载词中,钟氏译出931 条,未译出442 条,删减比例达32%。原作中各类文化负载词数量及译出情况如下。

表1 《天行者》各类文化负载词数量及译出情况

如表1 所示,钟译中古诗词删减比例最高,接近60%。美国诗人罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost)认为“诗者,翻译所失也”,表明了诗歌翻译的挑战性和某种程度的不可译性。诗人雪莱也曾把诗歌翻译比作种下种子,却不能开花,这就是巴别塔的符咒(刘军平2009:403)。《天行者》语言质朴,风格平实,经典诗词出现频率并不高。但当中灵动的意象、迂回的诗性还是赋予了作品丰富而动人的审美内涵。出于对“巴别塔符咒”的敬畏,钟氏将原作中的经典诗词删除大半,小说“苦涩浪漫中的诗性叙事”(傅华2009:50)色彩有所折损。

例1 李子一紧张,竟然开口问:“叶碧秋对我说,夏老师好像失恋了。是真的吗?”

夏雪一摇头时,眼泪流了出来。

见到眼泪,李子反而放松了。

“界岭这儿太冷,先前张老师就说过,冬天容易让人抑郁。”李子看了一眼压在玻璃板下的诗抄,又说自己听张英才同孙四海说过,“心情不好时,千万不要读陆游和唐婉的诗,也不要读普希金的诗。”

夏雪于是问,他们是否说过,这种时候读谁的诗最好。李子告诉她,张英才说,失恋时最好大声朗诵李清照的“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东”。孙四海不同意张英才的说法,认为心情不好时,要读一读“错错错”和“莫莫莫”,像洪水要来,赶紧疏通河道,就不会堰塞成灾了。

“我觉得孙老师说得更有理。”夏雪说,“冬天再冷也还等得来春天,若是心里冷了下来,一生也温暖不了。李子,其实我好羡慕你。就像吃甘蔗,我是从最甜的蔸子往不甜的杪子吃,你是从不甜的杪子往蔸子上吃。我是越吃越苦,相反,你越吃越甜。”(刘醒龙2009:98-99)

钟译:Li Zi seemed nervous.

“Biqiu told me that you are unhappy in love, Teacher Xia.Is that true?”

Xia Xue shook her head, tears falling down her cheeks.Li Zi relaxed.

Xia Xue said, “I envy you, Li Zi.Our lives are like sugar cane.I started from the sweet end, and you from the bitter.There is so much sweetness in your future, but just pain for me.”(Liu 2017:121)

例1 中的对话出现在小说第13 章,城市姑娘夏雪因为逃避感情问题来到界岭小学支教,但她的生活方式同这里格格不入。一个阴冷的冬日,心情忧郁的她和学生李子就读诗展开讨论。对话引用了李清照的整首《夏日绝句》,并提及“陆游”“唐婉”“错错错”“莫莫莫”等多个诗词相关文化负载词。钟译将以上内容悉数删除,仅保留夏雪对自己未来的悲悯陈述。

夏雪在《天行者》中出场并不多,但作者在有限的篇幅内刻画了一位美丽、聪颖、慈悲的文艺女青年形象:她一到界岭小学,“见桌面上摆着玻璃板,便迫不及待地取出一页诗抄,压在下面”,“教学生们朗诵爱情诗”,孙四海笛声一响,她就“情不自禁地朗诵起一首诗”,甚至在自己的遗书中要求“将一碗热乎乎的油盐饭放在压着那张诗抄的玻璃板上,自己就会尝到”。诗歌早已融入她的日常生活,并成为她灵魂的一部分。耳濡目染之下,学生李子也爱上了诗,并在母亲惨死后写下了那首令人肝肠寸断的《一碗油盐饭》。对话中诗词文化负载词的反复出现对于描绘夏雪,这个蕙心兰质、冰清玉洁、爱诗如命的人物形象非常重要,也是促使李子爱上诗歌的关键因素之一。删减后的对话已不具备任何“诗意”,这降低了夏雪的形象饱满度,也减弱了李子由“读诗”到“懂诗”再到“爱诗”的情节张力。

除诗词外,原著中日常对话、俗语俚语、四字成语在译本中的删减比例均超过三分之一。诚然,文化负载词中的丰富意象、灵活修辞和乡土气息给翻译带来很大困难,但“文学译介的最终目标是文学价值的传播”(曹丹红、许钧2016:63),文化负载词是中国当代小说文学价值的重要表征,翻译过程中的大规模删减会损害原作的语体特征,妨碍情感真谛的传递,不利于文学价值的传播。

2.2 灵活处理追求意义对等

根据闫文培(2010:7)的定义,俗语指流行于口语中的、结构比较工整精炼的、往往蕴含语用隐喻且其寓意可在一定程度上反映某种初浅的生活常理或客观规律并为人们所认同的流行说法。《天行者》中的文化负载词包括大量的俗言俚语及四字格成语。钟氏在翻译过程中采用了灵活的处理模式:对于中英文中隐喻不同,但含义类似的俗言俚语采取替换手法;中文隐喻在英文中缺失,但喻体在英文中含义相近的则直译;隐喻陌生、含义各异的则意译。“意义对等”是其重

要考量。

例2“你晓得我在这儿教书时,费尽九牛二虎之力,入学率才达到多少吗?”(刘醒龙2009:50)

钟译:“When I taught here I worked my fingers to the bone——and do you know what enrolment I managed to achieve?”(Liu 2017:64)

根据《汉语俗语词典》(孙洪德2005:141)的解释,“费尽九牛二虎之力”比喻“耗费了很大的力气”。而“work one’s fingers to the bone”意为“to work excessively hard”。两者虽然喻体不同,但含义基本相同,此处直接替换是最佳选择。

例3 “你这是从粥锅跳进肉锅里。”(刘醒龙2009:168)

钟译:“No more gruel for you——just plenty of meat.”(Liu 2017:188)

一个民族的习语同其风俗习惯紧密相关(朱金平2008:83)。“从粥锅跳进肉锅”便是饮食文化在中文习语中的投射,意为“交了好运,以后不用再吃苦”。《牛津词典》对“gruel”的定义是“(尤指旧时穷人吃的)稀粥、燕麦粥”,这同原文中“粥”的文化内涵相近,而“肉”和“meat”也基本可换。钟氏在翻译过程中保留了这两个意象,但省略了“锅”这一器皿和“跳”的动作,尽管原文活泼的动态特征未能完全传达,但习语意义和饮食文化特色均得以保留。

在处理诸多形式及内容上抗译性较强的文化负载词时,钟氏将“可理解性”视作首要标准,灵活运用了释译、套译、仿译、直译、直译加注等多种方法,如将“金枝玉叶”释译为“a member of the imperial family”,将“乱弹琴”套译为“mess around”,将“买通人情走后门”直译为“buy connections to get through the backdoor”等,在保留原作文化色彩和提升译文可读性之间尽力寻求着平衡。

2.3 理解不当引发数次误译

在处理常见俗言俚语时,钟氏灵活运用各种翻译方法,较为成功地传达了它们负载的文化涵义。然而,部分俗语结构工整、韵律讲究、修辞灵活、意象复杂、翻译难度较大。钟氏仅凭字面意思直译,曲解了原作深层含义,误译时有发生。

例4 天要落雨,娘要嫁人。(刘醒龙2009:249)

钟译:They say the day your mother remarries, it rains.(Liu 2017:284)

“天要下雨,娘要嫁人”用来比喻“必然发生、无法阻挡的事情”。而钟氏则译为“你母亲再婚的那天,下雨了。”这明显是一处误译。

例5 余校长只好苦笑地随着他们的话说,一个民办教师,的确犯不着将那些十丈长的竹竿都搭不着的责任揽到自己肩上。(刘醒龙2009:215)

钟译:Principal Yu forced a smile and went along with what they were saying: it was not up to a community teacher to shoulder the responsibility of a three-hundred foot bamboo pole alone.(Liu 2017:241)

“十丈长的竹竿都搭不着”改写自俗语“八杆子打不着”,意为“互不相干”(高歌东、高鹏2006:004)。“丈”是我国市制长度单位,“一丈”约等于3.3 米。“十丈长”仅为一个修辞,形容某人与某件事“毫无相干”。钟氏理解有误,结果“十丈”变为“300 英尺”,33 米变为91 米。不仅计量单位出错,语义也出现偏差:“独自承担那根长达300 英尺的竹竿的责任?”这类超额翻译给目的语读者带来困惑,在一定程度上破坏了原作的流畅性,也影响了译作在目的文化中的传播与接受。

在给笔者的回信中,钟氏表示:“我翻译时总是具体问题具体分析。一些四字成语直译后很自然,另一些则过于神秘。有些甚至有英文的对等语(因为英语中也有丰富的谚语)”(笔者译)。不难看出,钟氏追求的是“最切近的自然对等”,把“可读性”看作译文的重要标准。从总体效果来看,文化负载词的语际对等基本实现,译文可读性较高。然而,由于删减过多,且存在部分误译,原作的丰富内涵在译文中有所折损。

3.对话翻译

对话是小说的灵魂,对于人物形象刻画及故事情节推进作用重大。《天行者》中的对话占据较大篇幅。通过精心设计的对话,刘醒龙刻画出一个个鲜活的人物形象:忠厚怯懦的余校长、精明圆滑的邓有米、忧郁正直的孙四海、狡诈自私的余实等等。一部译作的成功与否,往往就在于原文的对话美在译文中是否得到再现。也就是说,译文中的对话是不是做到了达意传神(张志远、盖梦丽2006:6)。这里的“达意传神”就是同时精确传达出原文“字面意义”(sentence meaning)和“真实意图”(intended meaning)。

Grice(1991:26-28)在《逻辑与会话》(Logicand Conversation)一文中提出了“会话含义”(conversational implicature)的概念。Grice 认为,人们在对话时相互间存在着一种能使对话连贯进行的“默契”,即

“合作原则”(cooperative principle)。该原则包括四项具体准则:数量、质量、关联和方式准则。“会话含义”指在“合作原则”的基础上, 受话者可从话语形式推导出来的、隐含在字里行间的说话者的真实意图。现实中,尽管作家苦心设计了对话,但对话源于现实生活、反映现实生活,必然存在违反“合作原则”的情况。让人物在对话过程中违反“合作原则”,也是作家用来刻画人物内心世界的一种手段(王胜宝1996:14)。这种违反行为对小说人物形象的塑造及情节演进起着催化剂的作用。《天行者》中,对话双方的言语态度、心理状态、真实意图等往往体现在因违反“合作原则”而引发的“会话含义”中。译者能否准确领悟到这些“会话含义”并将其精确传达是译作成功的关键。

例6 余校长连忙上前向蓝飞介绍:“这位就是我们村长!”

蓝飞似笑非笑地说:“又不是皇上,怎么连姓都没有?”

村长余实也皮笑肉不笑地说:“我姓余,余校长的余,单名实,不是不打不相识的识,而是老实的实!这些年,在界岭我一直是独孤求败,希望蓝助理能在此地多待些时间。”(刘醒龙2009:163)

钟译:Principal Yu made hurried introductions.“Teacher Lan,this is our village head.”

Lan Fei forced a smile.“He’s not the emperor,doesn’t he have a name?”

The village head also gave a false smile.“My surname is Yu, like your principal.My first name is Shi——shi as in “honest”, not the shi in the saying “friendship grows from an exchange of blows”.I’ve been in charge around here for years.I do hope that you will be able to remain with us in Jieling for a while, Assistant Principal Lan”.(Liu 2017:183)

合作原则中的数量准则要求对话者提供对话所需数量的信息即可,避免冗余或不足;质量准则要求信息真实可靠;关联准则要求信息与对话主题相关;方式准则要求信息清晰简练,避免歧义。在余校长介绍村长余实后,蓝飞并未给出合理的回应,反而使用了同主题没有关系的反问,违背了质量和关联准则;而村长余实的回复超过对话所需信息量,违背了数量准则。不难看出,通过违反合作原则,蓝飞表达了对余实,这位对民办教师嗤之以鼻的“村阀”的冷漠,乃至厌恶。这种狂妄的态度激怒了后者,他的回应也表达出对前者的鄙视:使用“实”字双关,说明自己性格“老实”;虽然“老实”,在“界岭”也是“独孤求败”;最后更是语带讽刺的希望前者“能在此地多呆些时间”。一个初生牛犊、爱憎分明的民办教师和一位画地为王、阴险跋扈的基层官僚形象跃然纸上。

钟译紧贴原文,基本还原了对话者违反合作原则的行为,但仍有三处译文值得探讨。首先,蓝飞的“似笑非笑”体现的是他对于村长余实的不屑与蔑视,而“forced a smile”本意为“to smile or laugh when you do not feel like it”,指在不情愿的情况下勉强挤出笑容,更多体现出“无奈”,并无“厌恶、鄙视”的含义(如例5中的“forced a smile”意为“苦笑”)。此外,钟氏基本放弃了余实话中的文字游戏,采用直译的方式阐释了“Shi”的含义。如果说目的语读者尚能理解“shi in the saying ‘friendship grows from an exchange of blows’”(毕竟“friendship”中确有“shi”),那么他们看到“shi as in‘honest’”时基本会一头雾水。最后,“I’ve been in charge around here for years.”同“在界岭我一直是独孤求败”所蕴含的会话含义也存在较大差别:前者仅是客观陈述事实,不含感情色彩;后者提到的“独孤求败”则是金庸在《神雕侠侣》《笑傲江湖》和《鹿鼎记》中都提到过的人物。他“仗剑江湖,无敌于天下,连找一个对手来逼得他回守一招都不可得”(金庸2013:649),带有强烈的个人英雄主义色彩。余实自诩为“独孤求败”,其张狂跋扈的心态可见一斑。钟氏译为“我负责管理此地很多年”后,原句的会话含义消失了,对话的生动性折损了,人物形象的鲜活度也下降了。

介于不同的思维方式和表达习惯,英汉对话中许多词语的词义容量不尽相同。因此单凭文字语句的对应有时并不能准确传达蕴含在原文里的“会话含义”,译文读者也就不能像原文读者那样领会到对话的弦外之音(任慧芳2009:154)。可见,即便字字对应,原文的会话含义也有可能在翻译中折损。《天行者》中对话比例较大,违反“合作原则”的情况比较常见,刻画人物个性作用突出。钟氏在处理对话时基本采用直译,有时对部分特色表达进行改写或删减,力图让目的语读者了解对话者的言外之意。然而,她对于部分章节中对话者违反合作原则所引发的会话含义理解不足,关键词处理略显草率,未能将言外之意完整传递。

4.情节改写及删减

Bassnett & Lefevere 在《翻译、改写以及对文学名声的操纵》(Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame)的引言中强调:“翻译无疑是对原文的一种改写。所有的改写,无论其意图为何,都反映了某种意识形态和诗学特征,并由此在特定社会内以特定的方式操纵文学,以发挥作用”(Lefevere 1992:vii)。改写包括对源语文本进行改动、删减、编辑、省略等各种翻译加工和调整过程,目的就是为了符合“赞助人”意志或者主流社会意识形态要求。

中文小说在外译过程中遭遇大规模改写和删减已是不争的事实。翻译学界、小说发行方及原作者对此态度有别。学界及出版方态度普遍宽容。葛浩文曾指出,中国当代小说中的描写太冗长琐碎,会使西方读者感到厌烦。中国作家要想真正在西方尤其是在美国图书市场受到欢迎,其作品就必须符合西方主流诗学的要求(曹丹红、许钧2016:58)。谢天振(2018:8)也认为“没有必要大惊小怪,因为不同国家和民族间的文化交流本来就需要一个过程”。“纸托邦”的创始人,同时也是《天行者》英译本责任编辑之一的艾瑞克·阿布汉森(Eric Abrahamsen)也曾表示:“我发现中国国内很多的作家,尤其是长篇小说,容易写得啰嗦,就好像是故意奔长了写的……西方人想看的书,首先节奏紧凑,没有废话”(陈雪莲、汪奥娜2015),等于默认了翻译过程中的删减行为。而对于原作者来说,小说语言风格、人物形象及情节发展都可能在过度删减与改写中消解。余华表示:“在文学翻译作品中做一些内科式的治疗是应该的,打打针、吃吃药,但是我不赞成动外科手术,截掉一条大腿,切掉一个肺,所以最好不要做外科手术”。“外科手术”就是将原著里的段落甚至是章节删除……是我不能接受的(高方、余华2014:60)。

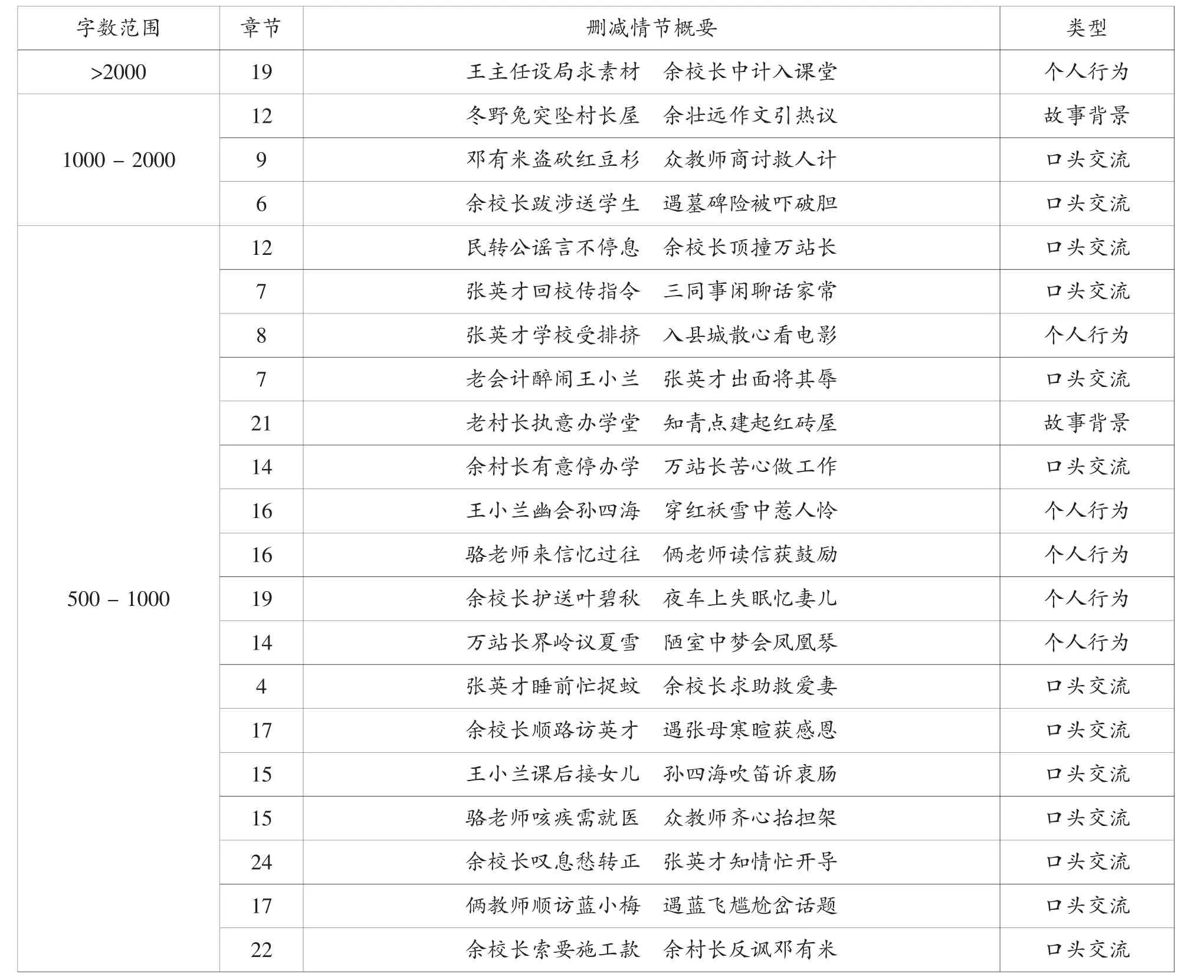

《天行者》英译本保留了原作所有章节,但每章均存在不同程度的删减。经统计,原作共计约20 万字,钟氏译本删除的情节共计约43000 字。笔者梳理所有超过30 字的删减并按字数区间归类后发现,译本存在2000 字以上删减1 处,1000 字至2000 字删减3处,500 字至1000 字删减17 处,200 字至500 字删减44 处,100 字至200 字删减63 处,30 字至100 字删减67 处,共计195 处。对删减部分研读、归类、分析后发现,钟氏译本呈现“删减对话、简化情节、保留首尾”的特征。

4.1 删减对话导致人物形象受损

笔者将译本中500 字以上的删节(共21 处)进行梳理、概括、分类,得出表2。

表2 《天行者》英译本删减情节统计(超500 字)

按表2 所示,钟氏译本删除最多的情节类型是口头交流(13 处),即小说人物间对话,其次是对情节推进影响稍弱的个人行为(6 处),最后是目的语读者较为陌生且同故事主线关系不大的故事背景(2 处)。

塑造人物形象是小说写作的中心任务,而对话是达成此任务的有效途径。对话所揭示的人物情绪、性格、背景等信息对于小说人物形象的生成起着重要的作用,翻译时理应予以足够的重视(纪晓斌、申迎丽2007:83)。翻译中删除对话,尤其是主要人物间的对话,可能对人物形象的丰满度造成损害。例如,钟氏译本将“邓有米盗砍红豆杉”相关对话和情节悉数删除(包括第9 章和第22 章),抹去了邓有米身上最大的污点。那么,《天行者》中的邓有米是一位怎样的人呢?他在“转正”一事上最为急迫,吃相也最难看:他一出场便向万站长邀功,听到疑似“转正”的消息便“将脖子伸得老长”地要看通知,甚而至于不惜偷砍红豆杉用以疏通“关系”,在得知“转正”名额被蓝飞窃取后,他也表现得最为激烈,几乎要将余校长掐死(杨文军2017:156)。他辛勤教学,但并非无私奉献;他作风勤俭,但并不甘于清贫。“盗砍红豆杉”一事为他的人格添加了一层复杂性,人物形象更加真实可信。译者通过删减,将这层复杂性剥离了。目的语读者只会认为他是一位如余校长一般的“圣人”,虽急于“转正”却又屡次将机会让于他人,为了帮同事垫付转正费不惜挪用建筑款。“草蛇灰线,伏脉千里”变成了“开门见山,平铺直叙”,人物形象被“削鼻剜眼”,丰满度被削弱,情节的戏剧性效果也降低。这种“整段整段地删减……在很多情况下不做出任何说明,这使得读者根本无法判断作品的文学价值”(杜迈克、马会娟、孙志军2015:56)。

4.2 简化情节致使故事进展不畅

以钟氏译本中删减最多的一处为例(第19 章,共删减2155 字,超过3 页)。本章主要内容为:余校长本想进入省实验小学旁听学习,结果被王主任和汪校长设计成为门卫,无奈只能趁放学后进入教室学习板书。在删减的部分中,余校长偷入空教室,假装台下坐着界岭的学生,讲得滔滔不绝,慷慨激昂。他痛陈外界对于界岭的偏见,苦心激励“余志”“余壮远”“叶碧秋”们奋发图强。一位热血激昂的乡村民办教师形象跃然纸上。对中英文本研读、分析、对比后,笔者认为,钟氏删除此部分主要出于两方面原因:首先,该情节描写的是余校长的个人行为,刻画细致,用词繁复(针对英文读者而言),且故事空间相对封闭,对于整部小说的情节推进作用不明显;第二,本部分存在好几处包含双关、对偶的修辞表达,翻译难度较大,有些甚至不可译,如以下三例:

例7“你名叫壮远,谐音是状元,取名的人指望你将葫芦长得天样大,事到如今你这葫芦还是不开花。”

例8 余校长在黑板上写上“苕”和“傻”两个字,激动地说,外面的人爱说界岭的男人是男苕,女人是女苕……如果你了解到苕字在汉语中微妙的意境,就不会有如此强烈的反应。说起来,这一方水土中最有性格的一句话恰恰就是:你是个女苕!你是个男苕!

例9 十年动乱,百废待兴,国力绵薄,一时之计,只能无奈地优先考虑核心都市,在荒芜的乡村,如果没有一大批民办教师勉力支撑二十年,乡村之荒漠将更加不堪设想!

例7 中的“壮远”和“状元”的同音异义;例8 中“苕”和“傻”的微妙含义;例9 中的诸多四字格表达,都给译者带来很大挑战。钟氏或许认为这些富含中国文化特色的词条翻译难度太大,无法做到完全对等,因此全部删除。曹丹红、许钧(2016:60)对此表示:确实也存在译者“看到难翻的部分常常就删掉不翻”的现象。可能正因译者的舍弃和折衷策略,导致中国文学作品的许多特色——构成作品价值的语体和文体特殊性等——都在翻译中消解,最终让人感觉中国文学的翻译质量差强人意,并合理猜测中国文学在外遇冷,翻译应该负一部分责任。笔者认为,钟氏的处理一方面使小说情节更加紧凑,更符合西方小说“尽量写得短一点”的写作传统,但另一方面,大规模的情节简化对于一位“两袖清风,茕茕而立,将毕生精力奉献给乡村教育事业的民办教师”形象的塑造起了负面作用。译文中,余校长在实验小学的门卫经历对于整个故事而言显得关系不大,甚至可有可无。

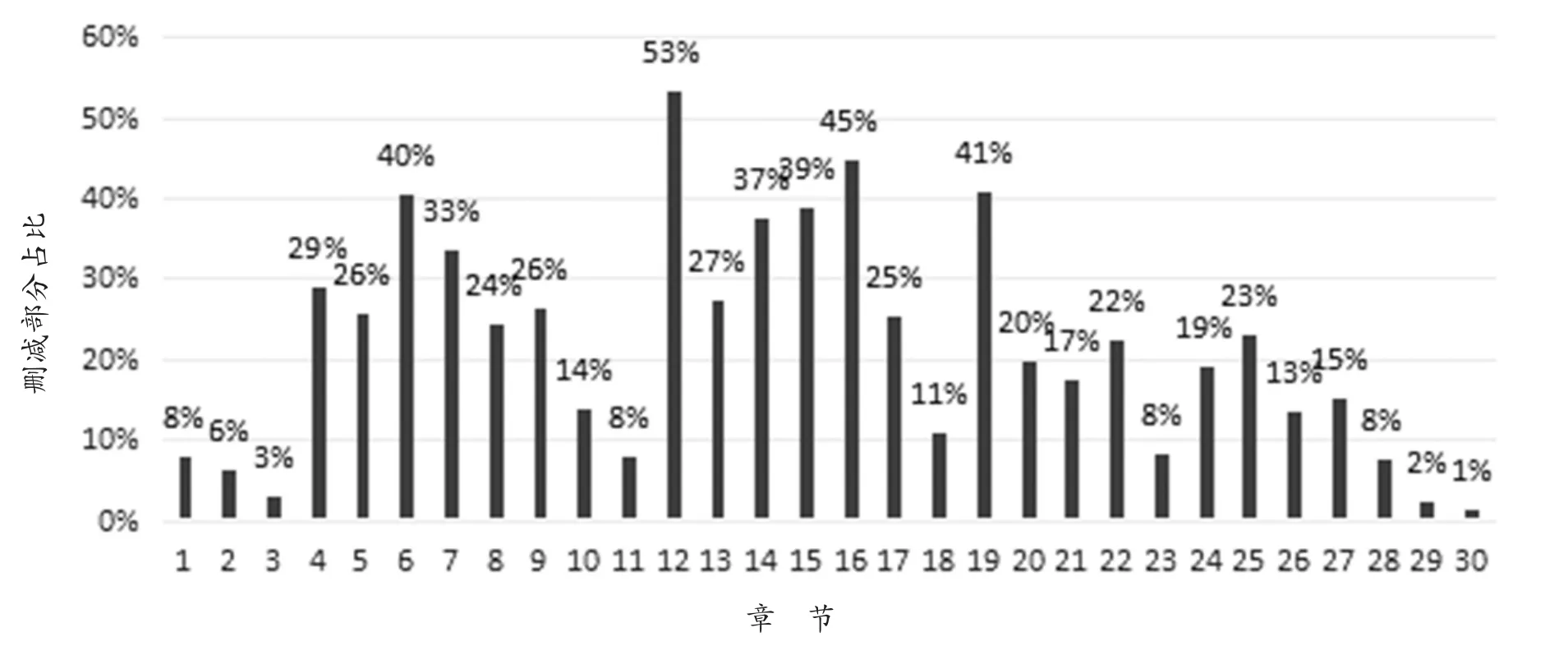

图1 《天行者》英译本各章节删减部分比例

4.3 保留首尾力求故事主线完整

笔者按章统计了钟氏译本的字数删减情况,并计算出删减部分与本章总字数的比例。

图1 显示,钟译本绝大部分删减发生在中间章节,而首尾部分(第1-3 章、第26-30 章)删减比例很低。在小说中,所有的故事都必须被作家安排在一个预定的叙事框架中来完成,而在这个框架中,对于经典作家来说,开头和结尾显得尤其重要(郑国友2017:117)。开头往往交待故事背景、介绍主人公、奠定作品基调,结尾通常是故事的高潮、人物的归宿和主题的升华。因此,翻译小说时须谨慎处理开头和结尾。《天行者》前三章主要描写张英才在万站长安排下进入条件最为艰苦的界岭小学任教,并同余校长、邓有米、孙四海相识相知。以上情节对于奠定小说整体气质及塑造四位主人公的形象非常重要。此外,这三章情节紧凑,本身篇幅较短,因此删减比例很低。小说最后五章交待了所有主要人物的结局:余校长和蓝小梅终成正果;王小兰惨死家中;孙四海战胜余实成为村长;邓有米挪用建筑款败露;张英才重回界岭小学教书,正如前三章他来时一样。为将人物命运交待清楚,钟译保留了这五章内的所有情节,仅删去一些故事背景及非核心人物的心理描写,力保故事主线完整。

在给笔者的回信中,钟氏表示:“删减的决定是在我翻译了整部小说后由编辑做出的。总有一种强烈的感觉:英文读者对长篇小说没有兴趣!所以删减完全是出于商业考量”(笔者译)。钟氏口中的“编辑”即上文中提到的艾瑞克·阿布汉森。在编辑过程中,艾瑞克将原作中他认为对故事情节影响较小、目的语读者兴趣不高或理解不了的文化负载词、人物对话及背景知识删除,使得原文缩水超过五分之一。诚然,在译介中国当代文学时,如果要获得市场的青睐,就不能不建立“面向读者”(reader-oriented)的翻译出版原则。根据需要对题名、封面、装帧进行重新设计,对文本内容进行合理增删,使之能够为读者“喜读乐见”(覃江华、梅婷2015:76)。这种行为无可厚非,但删减必须有度,不能损害原文肌理和艺术特征。在看过英译本中所有超500 字的删减情节后,刘醒龙这样回复笔者:“你所列举的这些,看上去只是一些相对独立的细节,实际上它们到(对)小说文本的构成起着至关重要的作用。独一无二细节是经典中的经典,如果只是由于篇幅原因就删掉,太可惜了。”笔者认为,钟氏译本在某些章节的删减(如第21 章删去文革期间界岭小学的建造史)降低了原作对于目的语读者的陌生感,缩小了两者间的鸿沟,也使得译文更加紧凑,但对于对话情节和个人行为的删减则在一定程度上损害了人物形象的塑造,也使原作的丰满度和感染力打了折扣。

5.结语

翻译不是从原文到译文的一个简单的线性过程,是译者与原作者、读者进行思想对话的产物(孙会军2019:95)。同原作者的对话要求译者准确把握作品语言风格及精神气韵;同读者的对话要求译者将以上特质完整传递,并引发读者共鸣。正如鲁迅所言:“凡是翻译,必须兼顾着两面,一当然力求其易解,一则保存着原作的丰姿”(罗新璋、陈应年2015:373)。“生命之上,诗意漫天”(刘醒龙2011:3)的《天行者》运用现实主义写法,通过平淡的叙述,讲述了平凡、感人的乡村故事,塑造了丰富的民间教师群像,也寄托了作者对于崇高人格和淳朴乡村世界的浪漫理想(陈杰2014:65)。这样一部意象丰富、话题陌生(对目标读者而言),且颇具“中国思想精神与中国艺术气质的长篇小说”(周新民2016:131)为翻译带来了挑战。

总体说来,钟氏译本紧贴原文,忠实通顺,可读性较高,基本做到了“易解”。译本缺陷也比较明显:文化负载词删减过多,原文蕴含的灵动意象及丰富内涵损失较大;部分对话中违反“合作原则”的行为未理解到位,致使“会话含义”传达受损;情节改写及删减较为严重,对人物丰满度及情节流畅性带来负面影响。

当前,众出版社纷纷加入中国文学“走出去”的滚滚洪流之中。如《天行者》英译本发行方中译出版社以“跨越语言障碍、讲述中国故事”为己任,专门开发“走出去”产品线,囊括“中华文化精粹(双语版)”、“五彩霓裳(英文版)”、“黄河书系(英文版)”等多个系列,为当代小说走出国门打开了一扇窗。然而,“走出去”容易,如何在异域土壤“活下去”,甚至“活得好”则不亚于牵牛下井。诚然,“走出去”面临的困难很多,例如目标读者自身的阅读习惯、目标文化的诗学特征、赞助人的意识形态等。正如汪庆华(2015:101)所言:“这些地方的人对中国文化的了解也就是近二、三十年的事情,时间不长,了解不多,而且这些国家绝大多数人都有浓厚的自我文化中心主义情节,对自身民族文化怀有优越感,对中国文化的‘他性’排斥心理很强,难以包容和接受”。但无论如何,译本质量应该是最重要的考量。而质量的评判标准之一,便是译文能否将原作的语言风格、文化典故、文学神韵等传递给读者,以引发读者的共鸣。这就要求译者具有作家的文学修养和表现力,以便在深刻理解原作、把握原作精神实质的基础上,把原作的内容和艺术魅力在译作中传达出来(党争胜2008:167)。在这个层面看来,《天行者》英译本尚存在一定缺陷,有较大提升空间。