移动微学习支持的生物信息学混合式学习途径探索

朱新宇,顾远满,马小飞,燕 霞

(南通大学生命科学学院,南通226019)

生物信息学是用数理和信息科学的观点、理论和方法研究生命现象的一门交叉学科。生物信息学的交叉性、前沿性和综合性的学科特点,以及学科本身的迅猛发展,使得生物信息学课程教学面临诸多难题[1]。为了解决这些难题,有必要提升课程的教学水平和学习效果。

奥地利学者林德纳(Matin Lindner)在2004 年首先提出了“微学习”的概念[2]。微学习指利用现代数字媒体,对短小内容的短时间学习活动。微学习的前提是要具备适合的,足够的微学习资源。移动微学习资源指以移动终端设备为载体,能有效支撑微学习开展的一切信息和服务,如通过手机学习的教学课程,通过具有互动功能的通信工具软件进行“生生交流”或者“师生交流”,辅助教学的移动答疑系统等。移动微学习资源一般由一些小的文本、图形和图像、动画和视频、音频组成,具有微小、短时等特征。按照来源划分,微学习资源大体可分为两大类,即原创型资源和改良型资源[3]。原创型资源是指在教学资源设计原则的指导下,由教育者自主开发的符合微学习特点的资源。改良型资源是指一些原本与教学关系不紧密,但经过二次开发能对微学习提供支持的资源。尽管微学习资源的内容以知识片段形式呈现,但这些分散的微型知识应该依据教育理论精心设计,使之既相互独立又彼此间存在一定逻辑性和关联性。微学习内容应该体现联通主义学习观所倡导的网状知识结构,同时,应该针对特定问题创设情境,包含丰富的以情境问题为核心组织的知识,这不仅有助于学生迅速而准确地理解学习内容,且能够引起学习者积极的情感体验,激发学生的学习兴趣;微学习内容的设计应该遵循布卢姆认知教育目标分类理论[4],将微学习内容按照教育目标分成两个维度,即认知过程维度和知识维度,以此划分学习模块,以及每个模块内部的知识层级、历程和测评依据。

本研究在微学习理论指导下,以微信公众号为平台,创建生物信息学移动微学习资源,并探索生物信息学混合式教学新的途径。

1 生物信息学课程教学中存在的主要问题

20 世纪末,由于基因组测序技术的突破,基因组数据呈现指数级增长,生物信息学得以快速发展。生物信息学兼具理论性和实践性。理论上,针对大规模的、复杂的、异质性的分子生物数据,需要探索新的算法;实践上,生物信息学是基础性的生物数据分析工具,在生物大数据的时代背景下,如果不能有效地掌握生物信息学工具,分子水平的生命科学研究就无从谈起。

从学科教学角度,生物信息学的这种交叉性和前沿性特点带来一定挑战,主要体现在两个方面:首先,在教学内容的选择上存在一定的困难。以生命科学相关专业为例,教学的主要目标是培养学生掌握生物信息学工具,能够对生物数据进行有效地挖掘和分析,由于学生的信息科学背景较弱,只能有限地了解生物信息学的算法和数学原理。作为学科教学的教师,如何在生物信息学的工具性和理论性之间取得一个较好的平衡,成为一个现实的教学难题。如果过度弱化算法和数学原理的教学,必然造成学生在数据分析实践中缺乏灵活性,解析数据无所依据,而如果过多地介绍算法和数学原理,学生的专业背景和有限的课时也不允许。其次,理论和实践教学的比例上也存在一定的困惑。生物信息学的工具性意味着课程教学必须安排足够的上机实践课时,但这个比例是多少才是合理的呢?这也是教师需要仔细考虑的一个现实问题。由于不同的教师对理论和实践重要性的认识不尽相同,尤其在课时缺乏的情况下,这个比例实际上难以统一。

2 生物信息学微学习资源建设的必要性

在微学习环境下,学生能够利用零碎时间主动学习,提升课堂学习效率,扩大知识面,及时跟进学科的发展,教师则利用课程的微学习资源弥补由于课时限制造成的课堂教学覆盖不足的困难,实现差异化教学,有利于优秀人才的培养。

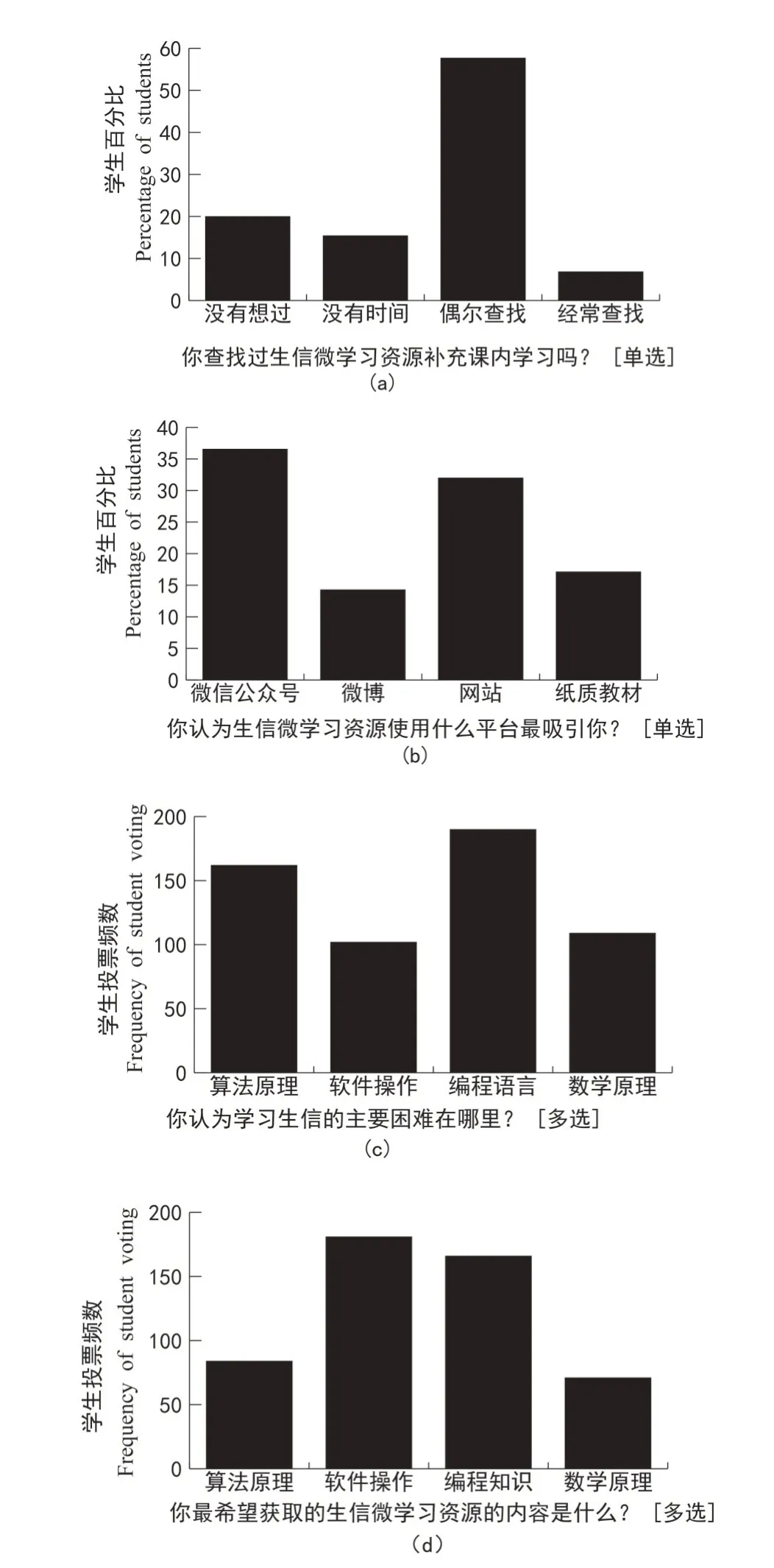

利用“生物信息学+教学资源”和“生物信息学+微学习”组合关键词在知网中检索,结果发现在“生物信息学+教学资源”检索词下,检索到一篇文献[5],该文作者将生物信息学教学过程中产生的教学资源汇集在网站上供学生课外学习;然而,在“生物信息学+微学习”检索词下,没有检索到相关文献。对其他学科教学的微学习资源建设和应用进行了检索,发现涉及的学科有限,这些学科包括计算机科学、免疫学、英语、传统文化和数学等[7⁃12]。这一结果提示,尽管微学习资源建设和应用开始受到关注,但还没有引起足够的重视。为此,对南通大学生命科学学院3个专业的三年级175名学生开展问卷调查。选择三年级的原因是这些学生完成了生物信息学的课程学习,对生物信息学的微学习资源的需求有切实的感受。问卷调查通过中国大学MOOC 的课堂管理小程序慕课堂进行。问卷设置4 个问题,2 个单选题,2 个多选题,回收175 份有效问卷。结果显示:选择偶尔查找微学习资料的同学占到57%[图1(a)];选择的媒介以微信公众号最受欢迎[图1(b)];生物信息学学习的难点集中在算法原理和编程语言[图1(c)],而希望获取的微学习知识则集中在软件操作和编程知识[图1(d)]。调查反映出学生对生物信息学微学习资源有较高的需求,并以微信公众号最受欢迎。此外,值得注意的是,尽管生物信息学学习的难点集中在编程语言和算法原理,但希望获取的微学习知识更多在软件操作和编程知识方面,这个结果符合学生的生命科学专业背景,即这个背景的专业更偏向把生物信息学看作工具,而不是理论,因而更注重它的实际应用。对微学习资源的形式进行了调查,结果是以视频和图文最受学生欢迎(图1没有显示)。

3 移动微学习资源的设计和创建

吴其军等[3]建议,移动微学习的资源设计应遵循以下原则:(1)尽可能将一个完整的知识点分割成若干个模块,模块之间呈现松散组成,以弥补短期记忆能力和移动设备显示屏幕的限制;(2)资源界面简洁明了,以文本和图片为主,导航简单,风格统一;(3)提供讨论、答疑和老师信箱等交互功能;(4)注重情景创设,增加学习者体验;(5)针对不同的学习内容进行不同的媒体设计,使得学习过程拥有良好的视觉体验,减少认知负荷。参照这些原则,制订了生物信息学移动微学习资源设计流程(图2)。

3.1 需求分析

问卷调查结果显示,本科生对生物信息学微学习资源有广泛的需求,尤其是生物信息学软件和编程等技术性知识的学习资源。从资源现状看,尽管为教学目的开发的生物信息学微学习资源鲜有发现,但服务于科研目的生物信息学学习资源大量存在于网络和生信公众号中,这些资源经过二次开发可用于本科教学。当然,为适应本科生的知识结构和认知水平,需要从头开发更多的微学习资源。

图1 生物信息学微学习资源的问卷调查Figure 1 A survey research of bioinformatics microlearning resources

3.2 知识组块划分

根据问卷调查的结果(图1),本科生最希望获取的学习资源是技能性知识,如软件操作和编程,其次是理论知识和其他知识。将这些知识划分为“微实验、微理论和微活动”3个组块。微活动指问题导向的探究性活动。微实验划分为“基础微实验”和“高级微实验”两个微学习知识群,这种划分是配合个性化的探究性课堂教学需要。此外,还考虑增加一个“历史人物”微内容组块,这是从学科发展历史的维度建立的知识模块。以上这些模块构成了完整的移动生信微学习资源体系。

图2 生物信息学移动微学习资源设计流程Figure 2 Design process for mobile microlearning resource of bioinformatics

3.3 呈现设计

呈现设计是对微学习资源呈现方式的设计,包括框架设计、界面设计和导航设计。好的呈现设计能够帮助学习者在最短的时间内找到需要的学习资源,并能够清楚地了解整个知识结构。

3.4 反馈和修改

反馈和修改是资源设计的最后环节。在使用一段时间后,教师和学生将遇到的问题反馈给设计人员,设计人员可以基于该反馈予以修改,经过几轮修改将达到理想的资源设计效果。资源建设不是一蹴而就的,反馈和修改伴随着整个资源建设过程。3.5“通达生信微学习”公众号的创建

依据以上设计原则,作者朱新宇于2020 年5 月创建了微信公众号“通达生信微学习”,截至目前关注者人数为195 人。“通达生信微学习”的主要目的是促进生物信息学本科教学从传统课堂教学向混合式教学转变。公众号作为结构良好的学习资源用于混合式教学的线上环节,学生在课前、课中和课后等3 个阶段可以进行自学或协作性学习以配合课堂教学,同时,公众号也是学生们了解学科前沿和发展历史的有益资源。

4 移动微学习支持的混合式教学途径

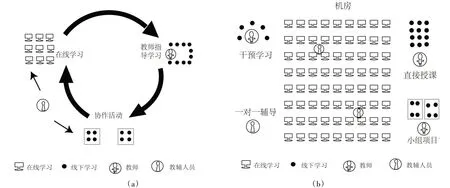

图3 混合式教学模式图(引自文献[13],略作修改)Figure 3 Pattern diagram of blended learning(cited from reference[13]and slightly modified)

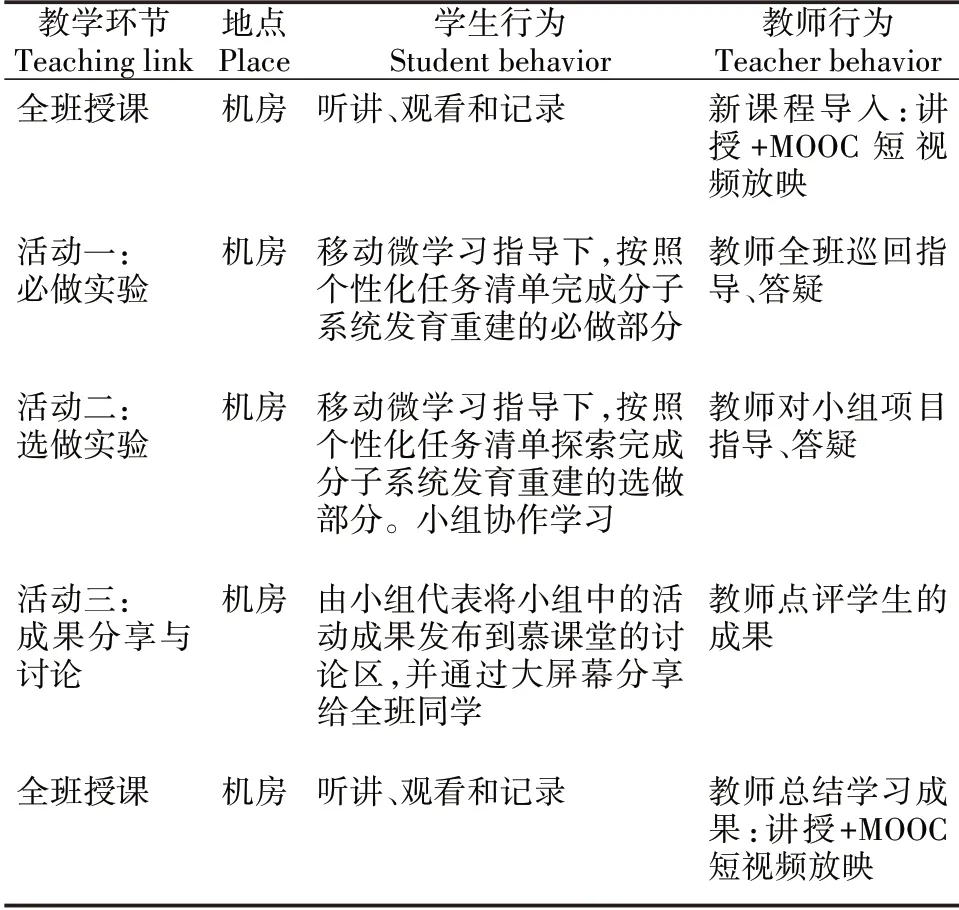

移动微学习应用于辅助课堂教学已经在多个学科开展了研究[6⁃11],其中的两个案例显示,与传统课堂教学比较,移动微学习支持的混合式课堂教学能够显著提高教学效果,促进师生、生生之间的双向交流和协作性学习[8,10]。本研究通过实际的案例说明微学习应用于生物信息学混合式教学的途径。根据Michael 等人[12]的混合式教学模式分类,设计了两个教学案例,分别属于“就地转换”和“个体转换”模式(图3)。“就地转换”指的是,在学习一门课程或科目时,学生在一间独立教室或多间教室内进行线上和线下的转换;而“个体转换”指的是,每个学生按照个性化的任务清单在学习模块之间进行转换,但不必在所有的模块间转换。在这两个案例中,学生需要关注“通达生信微学习”微信公众号,并注册微信小程序“慕课堂”,两者构成学生的移动微学习环境。案例一:生物数据库章节的混合式学习。生物数据库是生物信息学必不可少的章节,主要包含数据库的类型、搜索原理和操作方法。通常,类型和原理在课堂上讲授,而操作方法在机房中实践。数据库搜索一般分为线上搜索和本地搜索。在教学实践中,我们感到NCBI 的Entrez 检索系统操作简单,不必在机房中完成,可以在“通达生信微学习”的微试验(基础篇)实验一的指导下在课堂上完成。为此,采用“就地转换”的混合式教学模式在多媒体教室完成,具体教学过程见表1。案例二:分子系统发生重建章节的混合式学习。同样,分子系统发生重建也是生物信息学不可缺少的章节,是生物信息学最早应用的领域,反映了生物信息学与分子系统发生学之间的内在联系。分子系统发生重建一般包括序列获取、比对、比对修理、构树、树编辑等环节,限于生物信息学实验的课时,通常使用少量的序列进行比对和构树,不讲或者简单介绍比对的修理和树的编辑,因此,学生只能获得有限的构树技能。为此,采用个体转化混合式学习模式,提高课堂效能。个体转换模式需要给学生提供任务清单,任务清单包含必做实验和选做实验,必做实验在“通达生信微学习”微试验(基础篇)中,选做实验在微试验(进阶篇)中,具体教学过程见表2。

5 结语

本研究通过构建移动微学习资源以化解生物信息学跨学科知识的学习难题,通过与传统课堂学习的结合,探索移动微学习支持下的生物信息学混合教学模式,促进传统课堂向研究型、问题型和协作型教学模式转变。课堂学习是对结构良好的基础知识和基本理论的系统学习,而微学习环境留给学生广阔的建构空间,让学生能够对短小但内容广泛的微内容学习,通过自学、协作、探究式学习,加深对知识的理解。

移动微学习是一种新型的学习方式,与传统课堂结合,可以提升教学质量和学习效果,同时应该认识到,移动微学习也是一种较难实施的学习方式,对于一线的普通教育工作者,应该积极探索移动微学习与学科教学相结合的途径,充分利用移动微学习资源,恰当应用到传统课堂教学中。

表1 生物数据库的教学过程Table 1 Teaching process of biological databases

表2 分子系统发育重建的教学过程Table 2 Teaching process of molecular phylogenetic reconstruction