回应性协商:中国农村基层协商有效运行的重要路径——基于三个农村土地综合整治案例的比较

侣传振

回应性协商:中国农村基层协商有效运行的重要路径——基于三个农村土地综合整治案例的比较

侣传振

(中共浙江省委党校 社会学文化学部,浙江 杭州 311121)

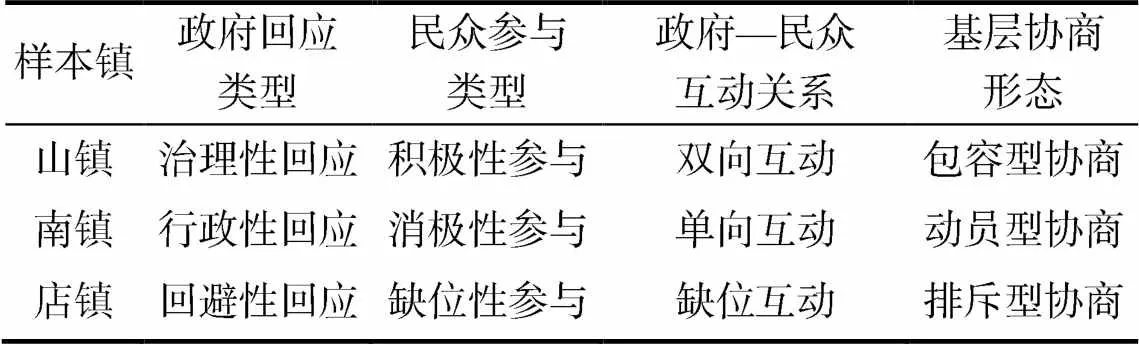

基层政府与普通民众是基层协商的两大关键主体。基层政府回应性影响基层民众参与度,两者共同影响基层协商的运行。所以,回应性协商构成了基层协商有效运行的重要路径。在官僚本位逻辑下,基层政府回应性弱,表现为回避性回应,基层民众受其影响缺位参与,协商中政府与民众缺乏互动,形成排斥型协商,协商效果差;在行政逻辑下,基层政府回应性较弱,表现为行政性回应,基层民众消极参与,政府与民众单向交流,形成动员型协商,协商效果较差;在治理逻辑下,基层政府回应性强,表现为治理性回应,基层民众积极参与,政府与民众良性互动,形成包容型协商,协商效果良好。政府回应性可以动态变化,从低回应性转向高回应性,民众参与度会随之增强,基层协商也会从排斥型协商转向包容型协商,协商效果逐渐改善。

政府回应;民众参与;基层协商;回应性协商;土地综合整治

一、问题的提出

20世纪后期,伴随着协商民主的“经验转向”,如何推进协商民主有效运行成为重要话题。就基层协商而言,其运行情况受多种因素影响,其中政府权威与民众参与是关键因素。一方面,基层民众要通过有序的政治参与将自身利益诉求传递给基层政府;另一方面,基层政府要及时回应民众多元诉求,并从中寻找最大公约数,凝聚协商共识。因此,从基层政府回应与基层民众参与关系角度解读基层协商有效运行就具有重要的现实意义。

学界对中国基层协商的运行进行了一些研究。中国基层协商作为一种工具性机制嵌入官僚体系之中,试图在既有的权力结构体制中让政策过程建立在充分有效协商基础之上,所以,基层协商的实际运行必然深受官僚体制的影响。首先,政府利益影响基层协商有效运行。认为政府对“公”“私”利益的认知与权衡直接影响基层协商运行效果。如吴晓林等认为,政府过于偏重自身利益会导致基层协商带有很强的工具性倾向[1]。其次,制度供给影响基层协商有效运行。认为基层协商的成长与发展需要制度供给予以保障,制度化是基层协商发展的重要方向。如张敏指出,政府主导下的制度供给是推进基层协商的直接决定性因素,体现为一种“供给式协商”路径[2]。最后,地方官员的理念与认知影响基层协商有效运行。正如史天健所说,“精英群体将在未来政治变化中扮演关键的角色,决定了是否开启政治上的突破”[3]。在中国,庞大的官员群体是精英群体的主要构成,因此,他们的民主观及实际操作对基层协商运行起着关键作用。如林雪霏等通过问卷调查发现,地方官员的晋升预期、部门身份建构以及组织文化规约与基层协商的实践样态密切相关[4]。

如果说政府权威视角体现的是自上而下的“国家本位”,那么民众参与视角则体现的是自下而上的“社会本位”。因为,从价值规范看,自由平等的公民自主参与协商对话,实现自身偏好转移与共识达成,是协商民主有效运行的应有之义。当然,基层民众可以直接参与协商,也可以通过代表间接参与协商,这构成了理解民众参与行为的两个维度。首先,基层民众直接参与维度,重点围绕参与动因与能力展开。一些学者认为利益尤其是围绕协商议题形成的相关利益决定着民众的参与意愿与行动[5];另一些学者认为基层民众的权利意识觉醒,是影响民众参与协商的制度性要素[6];还有一些学者认为普通民众自身的社会地位、经济状况、教育程度以及日常生活中经济社会的结构性不平等也会影响他们参与协商的动机和能力[7]。其次,协商代表参与维度,重点围绕代表权实现问题展开。认为受时间成本、协商质量等因素限制,基层协商往往通过代表方式进行,如微型公众协商等。不同于选举代表,协商代表缺乏“授权—问责”连接机制,所以,如何保障协商代表的代表性、如何通过问责机制保障协商代表真正为他人利益而行动成为关键[8]。

综上所述,既有研究多从政府或民众角度对基层协商有效运行着墨解读,虽然很具启发性,但也无意间割裂了基层协商作为国家与社会互动的制度化探索事实。在中国,基层政府是基层协商的制度供给者和实际推动者,基层民众是基层协商的重要参与者,它们在基层场域中发生着密切联系,其互动关系深刻影响着基层协商的实际运行。近些年来全国各地积极推进的农村土地综合整治涉及亿万民众的利益,因操作复杂,涉利面广,基层政府往往借助基层协商促进普通民众参与其中,回应民众利益诉求,化解社会矛盾。但实践中却发现,同是与农民利益密切相关的土地综合整治,有些地方民众积极参与并和基层政府在协商中形成良性互动关系,而有些地方民众却保持冷漠,基层协商流于形式。为此,笔者拟从三个农村土地综合整治案例比较出发,分析基层政府回应行为、普通民众参与行为和基层协商有效运行之间的关系。

二、土地综合整治中的基层协商案例

近些年来,山镇、南镇和店镇①纷纷启动了农村土地综合整治工程,并尝试以基层协商方式推动工程进程。不过,三地政府在此期间表现出了不同的政府回应性,基层协商运行效果也存在较大差异。

1.山镇:主动回应与积极协商

2018年,为深化美丽乡村建设,武县实施全域土地综合整治工程,涵盖低效建设用地整治、农用地整治、集聚搬迁等6方面内容。山镇地处武县西南,属于山区县,部分村庄需要搬迁。搬迁补偿、房屋置换、搬迁后山林土地流转等问题成为焦点。为及时回应民众利益诉求,化解土地整治中的矛盾纠纷,山镇积极搭建“请你来商量”基层议事平台,鼓励村民就有关问题展开协商。平台规定:参与人员由“固定代表+自由代表+特邀代表”组成。其中,“固定代表”由乡镇工作人员、村委干部、村民代表、乡贤等有威望的人组成;“自由代表”由涉利村民和热心村民组成;“特邀代表”由法律顾问等专业人士组成。与会代表要利用会议、微信群、上门走访等多种方式广泛收集民意。同时,山镇委托村委会在正式协商前7天贴出公告,告知村民会议时间、地点、议题与初步方案,给村民充分时间了解情况。协商当天营造宽松环境,让村民情绪发出来,建议说出来,疑问提出来,乡镇工作人员和专家现场解答。协商结束后,提交户主会签字,村民代表大会决议,公示无异议后组织实施。另外,山镇还打造“3+X”监督队伍,即“村监会3人+若干专家、涉利村民和热心村民”,对协商决议实施情况进行全过程监督。山镇这种主动回应民众利益诉求的做法,一方面激发了广大村民的参与热情,他们在协商中主动表达观点,认真展开对话;另一方面山镇也借此顺利推进土地综合整治,期间“零纠纷”“零投诉”。

2.南镇:被动回应与动员协商

2018年,丰市自然资源和规划局印发《关于开展全域土地综合整治助推乡村振兴意见》,要求按照“盘活闲置资源、融合产村发展、推动乡村振兴”的思路,以农村产权制度改革为基础,积极盘活农村集体建设用地、农民闲置用房、农村闲置集体资产,促进三产融合发展。同年4月,南镇马村4.22公顷土地被市自然资源和规划局立项复耕。7月南镇开始推进土地整治,但遭到部分村民阻挠。原因有三:一是老宅基地拆迁补偿标准较低,而新安置房价格过高,自身无力承担;二是马村老宅基地下富含铝矿石,前几年铝矿石无序开采,一些有经济实力的老板私下与老宅基地户主签订协议形成买卖关系,土地复耕后,村民不愿退钱,投资者又不能开采获利,就背后鼓动部分群众上访;三是政府有借宅基地复耕来开采铝矿石的嫌疑。为落实复耕任务,维护社会稳定,南镇多次召开协商会议,尝试动员村民表达利益诉求,但协商效果并不理想:一是协商代表主要由那些利益高度相关者和平时能言会道者充当,其他村民无法或不愿参与其中,不同的主张与意见得不到有效表达;二是在商讨解决对策时,南镇工作人员既没有充分的调研,也没有真正听取参会代表的意见,而是根据行政任务需要,选择性地吸纳了部分意见。所以,当修订方案一经公布便遭到村民反对,认为基层协商就是“挂羊头卖狗肉”。在土地整合整治中,南镇政府以动员协商方式被动回应民众利益诉求,相关问题未能得到实质性解决。

3.店镇:逃避回应与消极协商

2010年,为响应上级土地整合整治,店镇开始实施“店镇整体推进土地整治项目”。按照当时规划,土地整治项目建设规模高达2 285.86公顷,总投资4 134.2万元,主要涉及里村等几个行政村,建设期两年。据当地村民介绍,2011年里村村委会与村民签署了一份协议书,协议内容是将村民的房屋拆迁,每平方米补偿200至360元不等,然后村民再以每平方米700元的价格购买由当地政府开发建设的两层楼房(里村新区)。部分村民对此提出质疑:一是拆房补偿太低,买房价格过高,一般要补差价十几万元,对普通农户来说是个负担。二是新房出售不规范,用当地村民的话说就是有钱就卖,一户可买两处宅基地。卖地款由村委会代收,村民认为这是借机敛财。三是新区楼房质量不达标。2013年12月,东市桥区住房和城乡建设局组织人员对该工程进行抽样检测,结果显示新区楼房存在不同程度的工程质量问题。由于大部分村民抵制,拆迁工作进展非常缓慢。2014年10月,店镇开始组织大批警力及城管人员,连续对里村下辖的几个自然村强行拆迁,由此激起了里村村民的激烈反抗和越级上访。迫于社会稳定压力,2015年店镇尝试借助基层协商方式沟通民情,化解矛盾。但出于协商的可控性考虑,店镇主要通过“指定”与“邀请”代表的方式召开协商会议,形成“临时决议”。但当地村民对此并不买账,因为这些受邀代表要么是乡村干部的亲朋好友,要么是听话的“老实人”,根本不能代表大家的真实利益。店镇这种以消极协商的方式来回避对基层民众利益诉求的回应,最终带来基层矛盾激化,土地综合整治工程被迫中断。

三、土地综合整治中基层协商运行比较

从上述三个案例描述可以发现,基层政府是基层协商的直接推动者,基层民众是基层协商的直接参与者,不同的政府回应和民众参与带来不同的协商效果。

1.政府回应行为比较

农村改革过程就是利益再生产与再分配的过程。期间既会触动既有利益,又会催生新的利益,各种利益错综复杂,需要乡镇政府能够及时回应基层民众的各种诉求。

政府回应性是指政府行为符合公民意见的程度,是衡量政府回应行为的重要指标[9]。农村土地综合整治激发了基层民众强烈的利益诉求,但三镇政府却表现出不同的政府回应性。山镇政府直面村庄搬迁中出现的各种问题,主动搭建基层议事平台,鼓励民众积极参与,正视民众各种质疑与诉求,共商共议,表现出较高的政府回应性。南镇政府最初既未主动回应民众利益诉求,也未积极征求民众意见,而是遭遇民众抗争后才尝试运用协商解决问题,是一种被动回应。同时,南镇政府在协商中又未能广泛听取民意,而是采取选择性吸纳,表现出较低的政府回应性。与南镇相似,店镇政府也是在遭遇村民激烈抗议后才被动运用基层协商这一治理工具。但不同的是,店镇政府将基层协商形式化,通过指定或邀请代表的方式征求民意,政府回应性很低。

同样是农村土地整合整治,为什么三个样本镇却对民众利益诉求表现出如此不同的回应性呢?很明显,动机支配行为。山镇政府回应行为的驱动力是治理逻辑,以有效治理基层事务和促进社会发展为取向,将满足民众实际需求内化为自身责任,进而主动采取有效手段精准解决问题,是一种治理性回应。南镇政府回应行为的驱动力是行政逻辑,以完成行政任务和应付上级考核为取向,只是顺带回应民众利益诉求,且回应程度有限,是一种行政性回应。店镇政府回应行为的驱动力是官僚逻辑,它以官僚本位和自利为取向,回避而非主动回应民众利益诉求,是一种回避性回应。

2.民众参与行为比较

与传统社会不同,现代社会以复杂性、多元性著称。复杂的社会结构和多元的利益诉求,要求政策过程必须鼓励民众参与,吸纳民众意见。因为“只有当所有受其影响的人都被包括在讨论与决策制定的过程中时,某项民主决策从规范上讲才是正当的”[10]。从协商民主角度看,基层民众参与程度可从两个层面加以衡量:一是包容性,即基层协商将所有受决策影响的人或代表包容其中的程度;二是吸纳性,即基层协商中民众意见被采纳的程度。

山镇通过搭建基层议事平台,为当地民众参与农村土地综合整治提供了便利。一方面,山镇利用“固定代表+自由代表+特约代表”方式广泛征求意见,尽可能将受农村土地整合整治影响的民意包容进去,表达不同的观点与利益,表现出较强的包容性;另一方面,积极吸纳协商形成的公共意见,并将其作为政策制定的重要依据。同时成立“3+X”监督队伍,全过程监督政策的制定与执行,具有较强的吸纳性。南镇通过动员方式发动民众参与。这种方式往往为利益高度相关者和活跃者提供对话平台,普通民众不愿参与其中,导致意见主张和利益表达较为单一,包容性较低。同时,面对本身就缺乏包容性的协商意见,南镇政府非但不积极吸纳,反而根据任务需要选择吸纳,吸纳性较低。店镇以指定或邀请方式让所谓的“老实人”“听话的人”参与协商,而将真正的利益相关者排斥在外,民众参与的包容性很弱。脆弱的包容性自然无法表达民众的真实意见与利益诉求,所谓的“协商共识”只是一种外化政策合法性的操作工具,民意吸纳性很低。

3.基层协商运行效果比较

在农村土地综合整治过程中,基层民众基于自身利益参与协商,基层政府基于回应民众利益诉求推动协商,所以,基层政府与民众之间本身就是一种回应关系、一种互动关系。这种互动关系反过来又会对基层协商运行效果产生影响。

山镇政府为有效治理土地综合整治中出现的问题,主动回应民众利益诉求,基层民众积极参与议事平台,献计献策,共商对策,彼此间在基层协商中形成了良性的双向互动关系,期间未发生上访与纠纷,基层协商运行取得良好效果。南镇政府为完成行政任务,被动有限回应民众利益诉求,广大民众消极参与协商,彼此更多是种单向度互动关系,南镇政府不能通过基层协商准确把握民众的意见,当地民众也无法通过基层协商对南镇政府产生信任与认同,协商效果较差,实质性问题悬而未决。店镇政府立足官僚本位,通过将广大民众排斥在基层协商之外而逃避对当地民众利益诉求的回应,整个协商过程基本没与民众产生互动,处于缺位状态。此时的基层协商只是店镇政府的表面工程和行动策略,根本无法解决实际问题,基层协商运行效果很差。所以,综合三个样本镇的实践可见,政府回应、民众参与和基层协商运行效果密切相关。当政府回应性高、民众参与度强时,基层政府和普通民众之间会形成良性互动关系,基层协商运行效果良好;当政府回应性低、民众参与度弱时,基层政府和普通民众之间会形成单向度甚至缺位性互动关系,基层协商往往流于形式,协商效果较差。

四、回应性协商:理解基层协商有效运行的理论建构

通过对山镇、南镇和店镇在农村土地综合整治过程中的基层协商实践比较可以发现,政府回应和民众参与是影响基层协商有效运行的关键变量,二者形塑的互动模型是理解基层协商有效运行的重要路径。

1.政府回应性影响基层民众的参与行为

与聚合民主不同,协商民主往往被视为自由而平等的民众通过理性审议影响公共政策的制度安排,它强调普通民众的积极参与和通过理性对话实现个人偏好转移,达成协商和偏好聚合的结合。也正是在这个意义上,科恩才认为协商民主其实是一种合法性理论,其协商结果的正当性取决于民众的参与性以及参与者在协商中对真实想法和诉求的理性表达[11]。同时,为了维护参与者的自主性与平等性,西方协商民主论者往往将政府、党派代表及利益集团等力量排斥在外,防止权力和金钱对协商民主价值规范的破坏。“公民具有发起协商的能力,这种活动不仅需要对源自独立权威的动议做出反应的能力,而且还需要确定某种议程内容,以及因此确保自由以免受他人支配的能力。”[12]

在中国,普通民众参与也是基层协商有效运行的必要条件。但与西方不同的是,中国基层协商运行并不排斥基层政府,反而承认基层政府对于基层协商有序开展的重要价值。尤其是基层民众参与行为与基层政府回应性还密切相关。从三个样本镇的实践与比较可以发现,山镇主动搭建议事平台,积极回应民众利益诉求,得到基层民众认可,民众参与度高,是一种积极性参与。南镇为完成行政任务而被动开展协商,政府回应性较低,基层民众无法与政府形成信任关系,民众参与度较低,是一种消极性参与。店镇政府的回应性很低,实践中以指定代表排斥民众参与,以指定民意取代真实民意,民众认同感低,参与度也低,是一种缺位性参与。简言之就是,当基层政府高度回应民众利益诉求时,基层民众往往表现为积极性参与形态;当基层政府有限回应民众利益诉求时,基层民众表现为消极性参与形态;当基层政府逃避回应民众利益诉求时,基层民众表现为缺位性参与形态。从这个意义上说,政府回应行为是影响基层民众参与行为的变量,政府回应性构成了政府吸纳公众参与公共事务的逻辑起点[13]。

2.政府回应类型塑造基层协商的运作形态

山镇、南镇和店镇的实践表明,基层政府可以表现出不同的回应类型,而不同的回应类型又会带来不同的基层协商运作形态。归纳起来,主要存在以下三种方式:

一是治理性回应与包容型协商。治理性回应的逻辑出发点是治理和责任,是“为整个社会和全体民众谋求长远利益的行为,是改革问题上的‘从长计议’,体现了政府责任自觉的政治品质”[14]。在治理性回应中,基层政府为促进公共利益最大化,往往会主动开放公共政策过程,借助基层协商平台包容不同的利益群体,吸纳不同的意见主张。这种开放性决策既可以向基层民众参与赋能,又能够产生较高的民众认同,基层政府与普通民众可以在基层协商中形成良性互动关系,从而塑造出一种包容型协商。

二是行政性回应与动员型协商。行政性回应的逻辑出发点是行政和任务。基层政府的治理行为不是出自将基层改革与发展内化为责任,也不是出自将回应民众利益诉求内化为动力,而是迫于应对官僚体制中自上而下分配的行政任务以及压力型体制自带的内在强制力。在这种情况下,即使基层政府推行基层协商,也是行政任务优先。因此,基层政府一方面会被迫动员民众参与协商,达到形式合法化目的;另一方面又会根据任务完成目的选择性吸纳民众意见,导致协商结果失真。此时,基层政府与普通民众之间的交流更多是基于各自利益的单向度流动,塑造出一种动员型协商。

三是回避性回应与排斥型协商。回避性回应的逻辑出发点是避责和自利。倪星等指出,当前基层政府内部的消极不作为逐渐取代以往强有力的创新行为,避责逐渐取代邀功成为基层政府官员行为的主要特征[15]。在避责逻辑下,寻求自身利益最大化是核心目标。此时的基层协商只是充当基层政府避责和自利的工具,它既不会主动包容民众参与,也不会积极回应民众诉求,而是通过暗箱操作将广大民众排斥在协商之外,基层民众与基层政府之间缺乏互动,从而塑造出一种排斥型协商。

表1 政府回应类型与基层协商运作形态的关系

3.回应性协商:基层协商有效运行的路径建构

高水平的政府回应及其与普通民众参与的良性互动,是国家治理现代化的必然要求[16]。基层协商作为国家治理的重要工具,其有效运行也有赖于基层政府的回应、普通民众的参与以及二者之间的良性互动。从三个样本镇的实践来看,政府回应行为不仅影响普通民众的参与行为,而且还塑造基层协商的实践样态,作用于基层协商的运行效果。可以说,基层协商表现为一种基于政府回应的协商,即“回应性协商”。政府回应性越高,基层民众参与度越高,基层协商运行效果也就越好。当然,这种正相关关系并非处于一种简单的静止状态,相反,在实践中,它会形成一种动态发展路径:基层协商运行效果会随着政府回应性的增强和普通民众参与度的提高而不断改善(图1)。

从图1可以看出,当政府回应行为逐渐从回避性回应转向行政性回应再到治理性回应时(从X1到X2再到X3),政府回应性会由低变高。基层民众参与度作为政府回应性的因变量,也会随着政府回应行为的变化而从缺位性参与转向消极性参与再到积极性参与(从Y1到Y2再到Y3),参与度也会随之由弱变强。在政府回应性与民众参与度共同作用下,基层协商的实践样态也会从排斥型协商转向动员型协商再到包容型协商(从A到B再到C),协商效果也会由差转好。从这个意义上说,“回应性协商”可以为新时代基层协商有效运行提供一条重要路径。

图1 政府回应性、民众参与度与基层协商的有效运行

五、基本结论与政策启示

目前,协商民主理论从价值规范转向实际操作,使得如何促进基层协商有效运行成为重要命题。在农村基层社会中,基层政府和普通民众是基层协商的两大关键主体,二者之间的互动关系深刻影响着基层协商的运行效果。通过上述三个案例比较来看,政府回应性、民众参与度与基层协商效果之间呈正相关关系,且基层民众因政府回应性而参与基层协商,这体现为一种回应性协商。

在回应性协商路径中,基层政府受不同逻辑支配,表现出不同程度的回应性,带来民众不同的参与度,形成不同的协商形态和协商效果。在官僚本位逻辑支配下,基层政府出于避责和自利,表现为弱回应性,是一种回避性回应;基层民众受其影响缺位参与,协商中政府与民众缺乏互动,形成排斥型协商,协商效果差。在行政逻辑支配下,基层政府出于完成行政任务,表现为较弱回应性,是一种行政性回应;基层民众消极参与,协商中政府与民众单向交流,形成动员型协商,协商效果较差。在治理逻辑支配下,基层政府以发展和责任为导向,表现为强回应性,是一种治理性回应;基层民众积极参与,协商中政府和民众良性互动,形成包容型协商,协商效果良好。一般来说,政府回应是一个动态过程,体现为从弱回应性(回避性回应)向强回应性(治理性回应)渐变。受其影响,民众参与也相应地从低度参与(缺位性参与)向高度参与(积极性参与)变动。在二者的作用下,基层协商也会在差效果(排斥型协商)和好效果(包容型协商)之间运行。

习近平总书记指出:“人民群众是社会主义协商民主的重点。涉及人民群众利益的大量决策和工作,主要发生在基层。要按照协商于民、协商为民的要求,大力发展基层协商民主,重点在基层群众中开展协商。”[17]要想促进基层协商有效运行,回应性协商可以提供重要启示。一是塑造以善治为导向的政府回应机制。政府回应与基层协商有效运行密切相关,所以要督促基层政府树立以治理和发展为导向的行动逻辑,把主动回应民众实际诉求内化为责任,把“回应性”转变为“回应力”,采取精准措施治理基层事务。同时,加大对避责自利和纯粹任务导向行为的问责,促使基层政府从回避性回应、行政性回应转向治理性回应,形成以治理或善治为导向的“积极政府”。二是建立健全基层民众参与的倒逼机制。虽然政府回应塑造民众参与,但广大民众参与也是重要的结构性力量,包括抗争在内的非制度化参与都会对政府推动基层协商的实践产生影响。所以,需要重点加强基层民众参与意愿、能力以及相应的组织化平台建设,通过倒逼机制促进基层政府主动回应,并在政府与民众之间形成良性互动关系,进而保障基层协商有效运行。

①按照学术惯例,文中对出现的样本镇名称做了技术处理。另外,本文从广义的协商概念对案例展开分析。

[1] 吴晓林,邓聪慧,张翔.重合利益中的工具性:城市基层协商民主的导向研究[J].学海,2016(2):86-93.

[2] 张敏.政府供给与基层协商民主生长:基于三地实践的考察[J].学海,2016(2):78-85.

[3] Shi Tianjian.Cultural Values and Democracy in the People`s Republic of China[C].The China Quarterly,2000:540-559.

[4] 林雪霏,周敏慧,傅佳莎.官僚体制与协商民主建设——基于中国地方官员协商民主认知的实证研究[J].公共行政评论,2019(1):109-131.

[5] 李传兵.“选择性协商”:村级党组织行动逻辑的组织基础分析——以安阳“思辩堂”、瓮安“5531”模式为例[J].江汉论坛,2015(4):40-46.

[6] 郭正林.当代中国农民政治参与的程度、动机及社会效应[J].社会学研究,2003(3):77-86.

[7] ROBERT E.GOODIN,JOHN S.Deliberative Impacts:the Macro-Political Uptake of Mini-Publics[J].Politics Society,2006,34(2):219-244.

[8] 谈火生.混合式代表机制:中国基层协商的制度创新[J].浙江社会科学,2018(12):35-42.

[9] 李华胤.回应性参与:农村改革中乡镇政府与农民的行为互动机制[J].中国行政管理,2020(12):128-134.

[10] 艾利斯·M.杨.包容与民主[M].彭斌,刘明,译.南京:江苏人民出版社,2013:27.

[11] ALAN HAMLIN,PHILIP PETTIT.The Good Polity:Normative Analysis of the State[M].Oxford:Basil Blackwell,1989:17.

[12] 詹姆斯·博曼.公共协商:多元主义、复杂性与民主[M].黄相怀,译.北京:中央编译出版社,2006:4.

[13] 晏晓娟.政府回应机制的创新:从回应性到回应力[J].重庆社会科学,2015(4):13-17.

[14] 季燕霞.回应型政治:政府与社会良性互动的权力范式[J].南通大学学报(社会科学版),2018(4):119-124.

[15] 倪星,王锐.从邀功到避责:基层政府官员行为变化研究[J].政治学研究,2017(2):42-51.

[16] 孟天广,赵娟.网络驱动的回应性政府:网络问政的制度扩散及运行模式[J].上海行政学院学报,2018(3):36-44.

[17] 习近平.在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上的讲话[N].人民日报,2014-09-22(01).

Responsive consultation: an Important path for the effective operation of rural grassroots consulation in China based on the comparison of three cases of comprehensive rural land consolidation

LV Chuanzhen

(Department of Sociology and Culture, Party School of Zhejiang Provincial Committee of C P C, Hangzhou 311121, China)

The grassroots government and ordinary people are the two key subjects of grassroots consultation. The responsiveness of the grassroots government affects grassroots people’s participation, and together they influence the operation of grassroots consultation. Hence, responsive consultation constitutes an important path for the effective operation of grassroots negotiation. Under the bureaucratic-based logic, the grassroots government’s weak responsiveness manifests iteself as an avoidance response, under the impact of which the grassroots people are absent from participaton. The lack of interaction between the government and the people in the consultation leads to an exclusive consultation with poor negotiative effects. Under the administrative logic, the grassroots government’s weaker responses manifest as an administrative response with the grassroots people’s passive participation. One-way communication between the government and the people forms a mobilized consultation, with worse negotiative effects. Under the governance logic, the grassroots government makes a strong response, presenting itself as a governance response with the grassroots people’s active participation. The benign interaction between the government and the people forms an inclusive negotiation with better negotiative effects. The governmental responsiveness can change dynamically from low responsiveness to high responsiveness with corresponding enhanced public participation. Grassroots consultations will shift from exclusive consultations to inclusive consultations with improved consultation effects.

government response; public participation; grassroots consultation; responsive consultation; comprehensive land consolidation

C912.82

A

1009–2013(2021)02–0034–07

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2021.02.005

2021-03-02

教育部人文社科青年基金项目(17YJC810013)

侣传振(1982—),男,山东微山人,政治学博士,讲师,主要研究方向为中国政治与基层治理。

责任编辑:曾凡盛

- 湖南农业大学学报(社会科学版)的其它文章

- 湖南农业大学“中非农业发展与合作基地”

- 参照群体、感知价值对养殖户环保投资行为的影响