如梦瑰丽的艺术人生

——记沪剧袁派艺术开创人袁滨忠

褚伯承

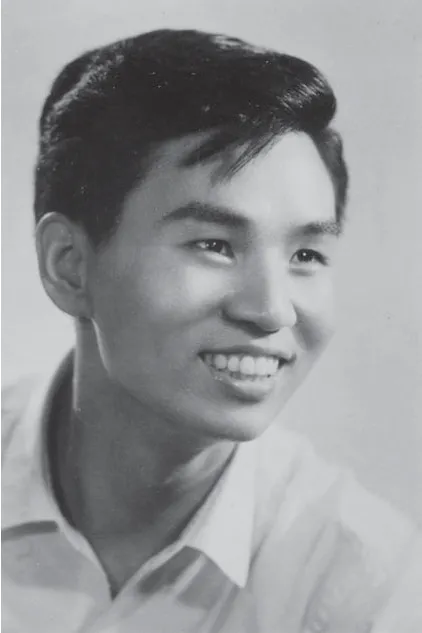

在沪剧历史上,袁滨忠是一位有重要影响的演员。他的一生短暂而灿烂,仅34 岁就离开人世,但他给沪剧舞台留下了一份十分珍贵的艺术财富。他创造的沪剧袁派艺术,至今魅力不减。近年来每次举行沪剧袁派演唱会活动,观众都热烈追捧,剧场门前总是车水马龙,热闹非凡。袁滨忠如梦幻般短暂而瑰丽的海派艺术人生引起了众多年轻人浓厚的兴趣,成为眼下上海滩时尚沙龙经常提及的一个热门话题。

一、上海中学的优等生成了筱文滨的关门弟子

袁滨忠原名袁俊,江苏苏州人,1933 年出生在上海一条里弄尽头的小阁楼里。由于家境贫寒,袁滨忠小小年纪就被亲生父母遗弃,从此寄人篱下,易名改姓成为袁家继子。好在他天资聪慧,以优异成绩考取上海中学。这是一所历史悠久、教学质量很高、要求严格的寄宿制学校。中学时代的袁滨忠读书勤奋,写的一手好字,作的一手好文章。如果念完中学读大学,他也许会成为一个作家、学者或者工程师。但命运坎坷的袁滨忠因为养父临时的辍学决定,不得不告别校园。1949 年他拜养父老友、著名沪剧艺人筱文滨为师,走上了一条学艺的人生道路。

袁滨忠

那时袁滨忠只有16 岁,是筱文滨的最后一个弟子。筱文滨的学生都是“滨”字辈,他给这个学生起名时,再加上一个“忠”字,这就是袁滨忠名字的由来。袁滨忠在八仙桥居安里筱文滨寓所举行了拜师仪式。当时学艺,老师没有时间专门来教,主要靠自己看戏领会,在实践中摸索。袁滨忠随老师进了艺华沪剧团,也是主要靠自己看演出,边看边学。由于他嗓音条件比较好,人又生得端正,再加上肯用功,在学戏的青年中比较引人注目,老师常叫他跟韩玉敏一起去唱电台。

韩玉敏和袁滨忠都是苏州人,又都是同年出生,但韩玉敏比袁滨忠早两年进艺华,拜著名沪剧演员王雅琴为师。当袁滨忠拜师学艺时,韩玉敏通过唱电台,已经初露头角,小有名气了。很多人说,韩玉敏小妹妹唱得不错,点名要她唱的也不少。袁滨忠进艺华后,也是通过和大家一起唱电台,开始得到了一些实践锻炼的机会。

那时团里名角多,年轻人入团时间不长,参加舞台演出的机会不多。平时即使上台,也只能演演跑龙套角色。只有在歇夏时,演出以学生为主,年轻人才有机会演主要人物。韩玉敏在《白毛女》的青年版中演过喜儿,她和袁滨忠合演男女主角的第一出戏是《鸳鸯泪》,接着还合演过《梁山伯与祝英台》。韩玉敏至今还记得那次袁滨忠因为演上主角,十分兴奋,还闹了笑话。首演那天,戏要开场了,袁滨忠却还没有来,大家到处找他。正在为他急得团团转的时候,这位老弟满头大汗地奔了进来。问他怎么回事,他说来的时候在公共汽车上背台词,背着背着乘过了站,结果到了终点站才发现错了,又拼命地赶过来。出乎意料的是这件事不但没有影响演出,那天剧场效果还特别好。因为梁山伯这个角色要求演得忠厚老实,袁滨忠那时不太会演戏,刚到台上反应比较慢,正好是一副呆头鹅的样子,演这个角色正合适,观众不仅不责怪,反而对他英俊的扮相和清亮的嗓音印象很深。大家开始知道这个年轻小生的名字叫袁滨忠。

这两出戏的演出为袁滨忠和韩玉敏日后的长期合作开了个头,打下了基础。但艺华沪剧团人才济济,名角不少,袁滨忠毕竟年纪轻,资历浅,在团里正式的演出中只能演演配角,要脱颖而出,不是件容易的事情。恰巧那时凌爱珍决定离开艺华,准备组建爱华沪剧团,给了他一个极好的机会。

凌爱珍看过袁滨忠和韩玉敏主演的《梁山伯与祝英台》,觉得他们很有希望,就向当时担任艺华团长的王雅琴提出来,希望把这两个小青年带去,并讲明白日后要好好培养他们,让他们挑大梁。其实王雅琴也很看好袁滨忠和韩玉敏,认为有培养前途,但考虑到爱华团新组建,更需要年轻的人才,为了沪剧事业的发展,决定放他们俩一起去。现在看来,凌爱珍独具慧眼的伯乐相马和王雅琴顾全大局的割爱放行,都使人感动。要不是两位沪剧老艺术家的这一举措,也许不会很快有袁滨忠和韩玉敏这对黄金搭档的脱颖而出。

二、一对被称为“牛奶加咖啡”的黄金搭档

凌爱珍在培养青年演员方面很有章法。她不是拔苗助长,而是循序渐进,讲究水到渠成。袁滨忠刚进爱华,只演一点贺客、过路人之类的小角色,后来才逐渐演有名有姓的人物。凌爱珍一直关注着这名年轻人,希望他在演出实践中增长才干。1957 年原本禁演的剧目全部开放,爱华沪剧团演出了不少西装旗袍戏,凌爱珍这才开始让袁滨忠和韩玉敏在《少奶奶的扇子》《恋爱与阴谋》《碧落黄泉》等剧目中分别扮演男女主角,他俩逐渐成为剧团的台柱子,在各种演出中挑起了大梁。这也是他俩在爱华合作的起步。这和他们过去在艺华团演的《鸳鸯泪》和《梁山伯与祝英台》不一样,那只是以学员身份在歇夏季节临时加演的实验专场,和剧团正常演出担任男女主角是有区别的。

由于受到观众的热烈好评,他俩联袂主演的戏越来越多,在传统戏《拔兰花》里,分别演孙福泰和李金姐;在现代戏《桃李颂》里,分别演陶国祥和李慧英;在《苗家儿女》里分别演卡良和迈香;在根据莆仙戏《团圆之后》改编的《父子恨》里,分别演施俏生和柳氏;在《年青的一代》里,分别演林育生和夏倩如;在《南海长城》里,分别演区英才和阿螺;在《红灯记》里,分别演李玉和和李铁梅。凌爱珍经常为他们主演的戏当配角,像《年青的一代》中的夏母、《南海长城》里的钟阿婆和《红灯记》里的李奶奶。经过长期的艺术合作,袁滨忠和韩玉敏成为当时沪剧舞台很受欢迎的一对黄金搭档。

这种合作对他们艺术上的发展起了非常重要的作用。那时爱华一天演两三场,平时空余时间,两人就一起商量如何塑造人物,如何把唱腔搞得好听。由于彼此了解比较深,台上配合自然比较默契。有时韩玉敏出点子,说这里我少唱两句,袁滨忠总是很乐意。他的唱腔比较花哨,韩玉敏尽可能帮他托一托。有时台上出现意外情况,还互相补台。这样的紧密合作,彼此都感到少不了,分不开。一些青年观众也非常喜欢看他俩合演的戏,称他们的合作是“牛奶加咖 啡”。

从20 世纪50 年代初到60 年代中期的十几年里,两人一直互相尊重、互相理解、互相促进。韩玉敏学戏比袁滨忠早,出道也比袁滨忠早,他们的合作,开始阶段是以韩玉敏为主,由她领跑的。后来袁滨忠的影响越来越大,特别是1959 年沪剧界明星会串演出《雷雨》,凌爱珍以过人的魄力,推荐袁滨忠去演戏里的小少爷周冲。袁滨忠演得十分出色,又是和这么多沪剧大明星同台演出,因此一下子红遍了上海,很快成为沪剧舞台最引人注目的优秀青年演员。于是,在他们的合作中,领跑的人逐渐变成袁滨忠。他俩的合作非常融洽,一直持续到袁滨忠在“文革”中受迫害致死。袁滨忠去世后,韩玉敏更感到这种合作的可贵。在她以后的艺术生涯中,再也没有遇到像袁滨忠这样相称、相配的搭档。

三、令人入迷的袁派唱腔从何而来

爱华沪剧团是个集体所有制的区级剧团,实行自负盈亏制度,因此演出十分繁忙。一个月往往要推出两个剧目,平时日夜两场连轴转,星期日还要加早场。正是这样频繁的演出实践,使袁滨忠得到了锻炼。再加上小剧团没有专职作曲,唱腔要靠自己琢磨,袁滨忠年纪轻,有追求,总想搞点新东西。这样日积月累,逐渐形成了自己鲜明独特的艺术风格。

在观众印象中,袁滨忠的表演总是给人非常清新的感觉。他塑造人物注重内心刻画和感情抒发。他扮演的范国强、卡良、周冲、林育生和李玉和等角色,尽管身份不一、性格迥异,但都有血有肉,亲切动人。他的唱腔融合了王盘生和邵滨孙的长处,如《雷雨》中他唱的那句“我从来不当你用人看”,就是直接从邵派唱腔中化用过来的,经过他新的处理,给人完全不同的感觉。袁滨忠的有些唱腔,借鉴了王盘声的唱法,但他结合自己的嗓音条件有所发展。如果说王派以滋润甜糯见长的话,那么袁滨忠的唱腔显得清脆明亮,舒展自如,与擅长下旋音的王派相比,他的音域比较宽,经常往高处走,运用上旋音,有时发声达到高音6 的区域。

袁滨忠的唱腔不仅有潇洒飘逸的一面,还有柔中带刚、刚柔相济的一面。在《红珊瑚》唱段“岛遇”中,他一反过去男腔正调的十字调,改用反调十字调,“波涛中葬英雄大海争光”一句体现出角色豪迈激昂的感情。《桃李颂》中他一气呵成的四字句,最后落到高音5,给人全新的感觉。《年青的一代》唱段“读遗书”中,他唱“千万不能忘根本”这一段,从C 调转到G 调,声音更亮更突出,“忘根本”三字达到全曲最高音A,高亢激越地表现了当年革命烈士崇高的精神情操。而在《红色娘子军》中的“如释重负心舒畅”,他把音乐过门也融化到唱腔中,使整个唱腔显得更生动丰富。

袁滨忠在《苗家儿女》和《雷雨》中的唱腔也给人留下了很深刻的印象。他对这两个戏的唱腔处理也花费了不少心血。《苗家儿女》唱段“分别”中唱到“让我在树王身上刻下我心意”时,多次用鼻音来修饰,形成一种特殊的韵味,听后使人久久难忘。在运用传统曲调时,他从不墨守成规,总是千方百计推陈出新。《雷雨》中他演周冲唱的那段“飞向我们的新世界”,用的是寻常的流水板,但是转调甩腔时都加以变化,尤其“像海燕张开翅膀飞”一句放慢节奏,运用时起时伏的长长的拖腔,使人感到如清风吹来,精神振奋,仿佛看到了海燕在飞翔的画面。

袁滨忠的唱腔不仅融合了沪剧邵派、王派的特点,而且吸收了其他剧种的演唱手法。在《父子恨》“法场”的戏里,他糅合了越剧的“弦下调”。在《朝阳似火》里他还把淮剧高腔用到沪剧中来。在《红灯记》“刑场”唱段里,为了表现英雄人物李玉和的精神风貌,他大量借鉴了京剧、昆剧和评剧的曲调,使整个唱段呈现出恢宏磅礴的气势。很多专家认为他懂得海派文化广采博取敢于创新的内涵,经过艰辛努力,三十来岁就形成了自己特色鲜明的艺术流派。

《红灯记》中饰李玉和(右二)

正当袁滨忠艺术上不断趋向成熟,满怀激情地向更高的目标冲刺的时候,“文革”风暴向他袭来。袁滨忠遭受残酷的迫害,直至被夺去年轻的生命。但袁滨忠始终活在广大观众的心里。他的代表剧目在沪剧舞台上一直盛演不衰,他的很多唱段至今仍在街头巷尾广泛传唱。在沪剧中青年演员中,还涌现了钱思剑这样的袁派艺术的优秀传人。沪剧袁派艺术今天的发扬光大,不正是对袁滨忠最好的纪念 吗?