国家储备肉政策价格调控作用机制及效果——基于理性预期与适应性预期的比较

谢晨,文洪星

国家储备肉政策价格调控作用机制及效果——基于理性预期与适应性预期的比较

谢晨1,文洪星2

(1.中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司,湖南 长沙 410014; 2.广东财经大学 国民经济研究中心,广东 广州 510320)

在传统理性预期商品储备模型基础上,将适应性预期引入商品储备模型,并采用门槛误差修正模型考察两种预期形成方式下国家储备肉政策对生猪价格波动的调控作用机制及效果。研究发现:市场主体预期形成方式不仅会影响储备肉政策的作用效果,还会改变其作用形式,理性预期下,储备肉政策以“即期冲击”形式作用于价格调整,适应性预期下,储备肉政策以“滞后冲击”形式作用于价格调整;以猪粮比价为启动信号的缓冲式储备肉政策对于平抑生猪价格波动发挥了“蓄水池”作用,当猪粮比价高于8.25或低于5.64时,政府储备吞吐使得生猪价格上涨和下跌的回调速度更快;收储政策的价格调控效果优于放储政策,使得价格上涨与价格下跌时的回调速度存在非对称性,呈现“易升难降”现象;无论是收储政策还是放储政策,理性预期下的价格调控效果都要优于适应性预期下的调控效果。

储备肉政策;价格调控;主体预期;作用机制;效果

一、问题的提出

1985年以前,我国生猪市场一直实行计划流通体制下的国家定价制度,生猪及猪肉价格相对稳定。1985年开始,国家逐步放开生猪派购价格管制,实行政府宏观调控下的市场化自由流通体制,此后生猪价格开始出现周期性波动。为了平抑价格波动,从2007 年开始国家启动“低价收储,高价放储”的缓冲式储备肉政策①(下文简称储备政策)。理论上,这种“低买高卖”的缓冲储备机制对于稳定市场供求均衡,实现在目标价格带以内的猪价稳定具有积极作用[1]。然而,在实际操作中储备政策的调控效果似乎并没有达到预期目标,甚至陷入“越调波动越剧烈”的怪圈,尤其是非洲猪瘟爆发以来,国家已经多次投放中央储备肉,然而猪价却依然居高不下,引发学界对政府调控政策的质疑和反思。因此,借助科学的方法对国家储备政策的价格调控效果进行定量评估十分必要。

目前,多数学者认为,由于我国储备政策的滞后性、不连续性、储备能力不足等原因,政府价格调控并没有实现预期政策目标[2-4],甚至反而加剧了猪价波动[5-10]。如黎东升和刘小乐采用HP和BP滤波法对比分析了我国储备政策实施前后生猪价格波动特征的差异,发现实施后我国生猪价格周期波动振幅较之前有所放大,同时波动周期逐渐丧失规律性,由此认为政府储备调控对平抑生猪价格波动作用不显著[4]。潘方卉和蔡玉秋采用平滑迁移误差修正模型分析了储备政策对生猪产销价格间非对称传导机制的影响,结果表明储备政策不仅降低了生猪产业链纵向整合水平,而且增加了生猪产销价格间非对称传导发生的概率,破坏了生猪产销价格系统的自我修复能力,实施效果并不理想[9]。吴登生等采用ICSS结构变点算法和Chow检验,发现政府储备调控虽然短期内在一定程度上稳定了生猪价格波动的频率和分布,但长期内并没有起到较好的调节效果[10]。

文献梳理表明,以往研究大多通过对比储备政策实施前后生猪价格波动的频率和幅度变化来判断调控效果,然而,诸多宏观经济数据(如GDP增长率、价格的周期性波动)都存在非线性转换特征[11]。这意味着,在生猪价格的上涨、下跌和平稳阶段会表现出不同的行为特征[12]。事实上,在上述三个阶段所采取的储备政策也是有差异的。忽略市场和政策本身的差异性特征,简单比照政策实施前后价格序列特征的变化很难回答储备政策的“成败”,也无法从理论上解释清楚政府储备的价格调控机理,或者说“成败”的原因,因而也就不能对储备政策的价格调控效果做出准确评估。更重要的是,由于农业生产通常存在时滞性,这就涉及到生产者预期问题。因此,在分析生猪价格波动时,除了考虑储备政策本身的有效性外,还应考虑市场主体的预期及预期形成方式所带来的影响。与欧美发达国家规模化生产方式不同②,中国生猪市场的典型特点是散养与规模养殖并存,且以散养和中小规模养殖为主。“小而散”的生产方式决定了生产者素质和专业化程度较低,在不完全信息条件下他们往往采取试错式预测,对市场的理性预期能力较弱。加上农户抗风险能力较差,容易造成“追涨杀跌”,从而盲目调整生产。因而,在构建我国生猪市场储备模型时,要结合本土市场特征来刻画市场主体行为。

基于以上分析,笔者拟从市场主体预期形成方式出发,分别建立理性预期和适应性预期储备模型,考察两种不同的预期形成方式下储备政策调节生猪价格波动的作用机制及效果,并采用门槛误差修正模型(Threshold Error Correction Model,TECM)进行经验验证。本研究的贡献和价值体现在:一是研究内容上,主要考察市场主体不同的预期形成方式下储备政策干预对生猪价格非对称调整的作用机制及作用效果,这对于明晰储备政策的作用机理,明确后阶段的实施基调,提高价格调控的有效性,具有重要意义;二是模型设定上,将适应性预期引入商品储备模型,拓展了传统理性预期储备模型,并考察不同的预期形成方式如何影响储备政策的价格调控效果,这样不仅使得经典储备模型对我国生猪市场主体预期形成方式的刻画更加合理,也为后续相关研究提供了理论模型选择。

二、储备政策的价格调控机制分析

1.基本储备模型

在经典蛛网模型(cobweb model)中引入一个储备部门,包括私人储备(投机者)和政府公共储备。为避免理论模型过于复杂,与Kawai等以往研究相同,首先假定生猪市场是封闭的,其次市场上存在四个参与者:消费者、生产者、投机者、政府[13]。

消费者当期需求D取决于当期价格P和消费者偏好特征μ,令0为常数项,1为价格弹性,且1<0,则消费者需求函数定义为:

D=0+1P+μ(1)

生产者当期决策取决于对未来收益的预期,考虑到农业生产的滞后性,生产者决策函数可以表述为:

maxE(t+1),

t+1=t+1(Q+1-ε)-(Q+1,S,ε) (2)

投机者通过私人储备进行跨期套利,当投机者预期未来价格上涨时,才会产生投机性储备需求,因而投机者当期的储备决策同样取决于对未来收益的预期:

maxE(K+1),

K+1=P+1(Iω)-ρP(Iω)(I,ω) (4)

市场出清时,有D+I+G=Q+I-1+G-1,将(1)、(3)、(5)、(6)式代入,移项得到:

2.理性预期下储备政策的价格调控机制

理性预期由Muth[15]提出,指市场主体利用现在和过去信息来对未来市场信息做出无偏预期,所有偏差都是随机的。基于期对+1期价格的预期,有EP+1= P+1+v+1;对+1期政府储备的预期,有Eg+1=g+1+z+1。其中()=0,()=0。

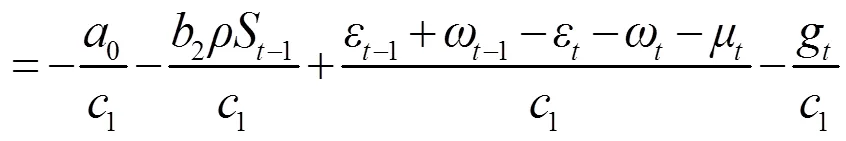

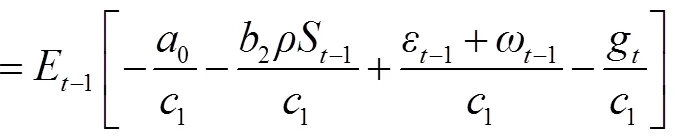

为了简化分析,假定生产资料价格S为外生,且ES1= S1;所有随机误差项为“白噪声”,即Eω+1=Eε+1= Eμ+1=0。基于以上假定,在(7)式两边引入理性预期算子E-1(·),得到:

3.适应性预期下储备政策的价格调控机制

其中相关参数的含义与理性预期储备模型相同,不再赘述。对比(10)式和(13)式可以发现⑥:

(1)当猪粮比价处于目标比价区间内时,无论市场主体采取理性预期策略还是适应性预期策略,政府储备都不会对长期均衡传导关系产生影响,但短期调整速度会发生变化。

(2)当猪粮比价超出目标比价区间时,市场主体对政府公共储备吞吐量的理性预期或适应性预期,都会使得政府储备吞吐对价格波动产生反向调节作用,从而使得恢复均衡的短期回调速度更快。

(3)当市场主体采用不同预期策略时,生猪价格与生产资料价格的传导形式会发生变化,进而使得以猪粮比价为启动信号的政府储备政策对生猪价格调整的作用形式和效果也发生改变。理性预期下,生产资料与生猪价格表现为滞后传导(S-1与P传导),此时政府储备以“即期冲击”形式对生猪价格调整产生调节作用(g对ΔP);适应性预期下,生产资料与生猪价格表现为即期传导(S与P传导),此时政府储备以“滞后冲击”形式对生猪价格调整产生调节作用(g-1对ΔP)。因此,市场主体的预期形成方式会影响政府储备政策对生猪价格调整的作用形式。

三、储备政策的价格调控效果实证检验

1.检验模型

根据(10)和(13)式得到的理性预期和适应性预期下生猪价格波动的误差修正形式,本研究进一步构建TECM计量模型,分别检验两种预期形成方式下储备政策干预对生猪市场价格传导的非对称效应,以考察储备政策的价格调控效果。当猪粮比价在目标比价区间内时,政府不会启动储备政策,当猪粮比价高于目标比价上限或低于目标比价下限时,政府分别采取放储和收储政策。因而TECM存在三个转换机制,其基本形式设定为:

ΔP=I(μ-1<1)(1≤μ-1≤2)

(μ-1<2)X+ε(14)

其中,(·)表示指示函数,μ-1代表误差修正项,1、2表示不同区制之间转换的门限值,且1<2。为了检验市场主体预期形成方式对储备政策调控效果的影响,分别建立理性预期TECM和适应性预期TECM。

2.数据说明

限于数据可得性,本研究的时间序列跨度为2000年1月至2017年11月。虽然2007年储备政策已经出台,但直到2009年1月才明确实施以猪粮比价作为启动信号的缓冲式储备政策。因此,以2009年1月为节点,将样本数据分为“无政策干预组”和“政策干预组”。生猪价格、玉米价格、猪粮比价的月度数据来源于农业农村部畜牧业司和全国畜牧总站。首先,用定基期CPI对价格数据进行平减处理;其次,用X-12季节调整法剔除季节波动因素的影响;最后,对价格数据进行对数化处理以消除异方差性,对数化处理后的一阶差分变量表示价格增长率。

从图1可以看出,2000年以来,我国生猪价格大致经历了四次周期性波动,尤其2007年后国家先后出台一系列干预政策,生猪价格一直处于剧烈波动状态,同时呈现出新的特征:一是虽然振幅较2007 年之前整体有所放大,但呈现先变大后缩小、大周期内伴随着小周期的局部趋势;二是价格上涨的幅度明显大于下跌幅度,整体上呈现上涨趋势。玉米作为饲料的主要来源,2007年以前,其价格走势相对稳定,维持在1 ~1.5元/公斤,虽然与生猪价格基本保持同步变动,但振幅比后者更小⑦。之后,玉米价格开始出现明显涨跌,局部波峰与波谷出现的时刻与生猪价格明显相反,基本维持在2元/公斤之上。正如前文所言,由于不同经济周期的价格存在非线性转换特征以及政策本身的差异性,因而简单对比并不能判断政府对生猪市场价格调控的“成败”,需要做出更加严格的实证检验。

图1 2000—2017年我国猪粮月度价格走势(单位:元/公斤)

3.变量平稳性与协整检验

为避免伪回归,首先采用ADF和PP检验对价格变量进行平稳性检验。表1左边的结果显示,两个价格变量均为一阶单整序列。然后,用EG两步法检验价格变量之间的协整关系。表1右边的全样本EG检验结果表明,在整个时间序列窗口期内,对数化处理后的玉米价格与生猪价格之间存在稳定的长期均衡关系。由于TECM假定变量之间的协整关系不存在结构突变,表1中结构突变协整检验(GH检验)的结果显示,生猪价格与玉米价格在2006年12月存在明显结构突变,这可能与2007年储备政策的出台有关,意味着采用全样本月度数据或将2000年1月至2008年12月作为政策干预的“对照组”,会造成估计结果有偏。进一步地,将全样本分为政策干预前(2000年1月至2006年12月)和政策干预后(2009年1月至2017年11月)两个子样本,分别进行GH检验,结果显示,两个子样本中生猪价格与玉米价格均不存在明显结构突变,因而子样本符合门槛协整模型对数据生成过程的要求。

表1 变量平稳性与协整检验

注:以上检验均含截距和趋势,协整检验报告的是残差项ADF检验T统计量。***、**和*分别代表在1%、5%和10%水平上显著。

4.储备政策的价格调控效果检验

(1)从猪粮价格传导的门槛效应来看,无论是在理性预期模型中,还是在适应性预期模型中,储备政策实施后生猪价格调整均存在明显的两门槛三区制非线性转换特征。这是因为在储备政策实施以后,猪粮价格呈现不同走势,在以猪粮比价为启动信号的储备政策干预下,生猪价格调整在不同的猪粮比价范围内进行非线性转换,两个门槛值分别出现在猪粮比价为5.64∶1和8.25∶1附近,对比2012版《预案》调整后的目标比价区间,本研究得到的下限和上限门槛值都略低于6.1∶1和8.5∶1的政策目标。但是,在储备政策实施以前,适应性预期模型中生猪价格调整仅存在单门槛效应,而理性预期模型中生猪价格调整表现出双门槛效应,这可能与适应性预期改变了猪粮价格传导形式有关。

表2 TECM回归结果

注:***、**和*分别代表在1%、5%和10%水平上显著。

四、结论与政策建议

中华人民共和国成立以来,国家生猪产业政策经历了由计划到放开,再到加强调控的变迁过程。本研究针对2007年以来生猪价格波动加剧现象,从市场主体理性预期和适应性预期视角,考察了国家储备政策对稳定生猪价格波动的作用机制及效果,得到如下结论:

(1)市场主体的预期形成方式不仅会影响储备政策的作用效果,还会改变其作用形式。理性预期下,储备政策以“即期冲击”形式对价格调整产生调节作用。适应性预期下,储备政策以“滞后冲击”形式对价格调整产生调节作用。

(2)以猪粮比价为启动信号的缓冲式储备政策对平抑生猪价格波动发挥了一定的“蓄水池”作用。当猪粮比价高于8.25或低于5.64时,政府储备吞吐使生猪价格上涨和下跌时的回调速度更快。

(3)收储政策的价格调控效果优于放储政策,使得价格上涨与价格下跌时的回调速度存在非对称性,呈现“易升难降”现象。

(4)无论是收储政策还是放储政策,理性预期下的价格调控效果都要优于适应性预期。

基于以上结论,可以得到如下政策启示:第一,从产业链视角,建立以一定比价区间(价格带)为预警指标的缓冲式储备吞吐机制,这种高杠杆性使得政府能够通过少量的储备支撑市场,这对其他农产品价格调控政策具有一定借鉴意义。第二,价格调控不能只关注储备政策本身的有效性,还要考虑市场主体对储备投放的预期形成方式及预期能力的影响。“小而散”的生产方式决定了部分生产者对政府储备投放的市场反应程度和速度缺乏准确预期,可能造成政府储备投放在市场还没有得到充分“消化”的情况下市场主体盲目调整生产,进而导致储备投放周期与价格周期相背离,储备调控难以实现价格长期稳定的政策目标。

为此,本研究建议:一是加强价格风险的预警和防范,健全全产业链市场信息监测体系,准确把握调控时机,重点解决储备投放周期与价格周期背离的困境;二是优化储备调控政策的启动信号,以猪粮比价作为主要目标,研究设计辅助目标,重点优化比价上限指标及超出上限后不同应急区域的划分标准;三是严格执行以猪粮比价离差为基础的定比收储和放储政策,尽力确保价格上涨和下跌时的回调速度趋同,以降低价格波动幅度;四是培育市场主体尤其是散户理性预期能力,提高散户市场化程度,以增强市场的自我回调机制。

① 实际上,20世纪70 年代开始我国就建立了储备肉制度,早期储备肉制度主要应对自然灾害、动物疫情等突发事件造成的供给不足,并非直接与价格发生关联。2007 年,国务院出台《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》,此后的储备政策才正式与价格发生关联。2009年1月,再次出台《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》(简称《预案》),明确提出建立以猪粮比价作为预警价信号的冷冻肉(活猪)储备政策,规定猪粮比价处于6:1~9:1为绿色区域,政府无需干预;高于9:1,政府投放储备;低于6:1,分多个区域分别实施不同程度收储。2012年对《预案》进行了调整,将绿色区域调整为6:1~8.5:1,同时高于8.5:1,也分多个区域投放储备。

② 中国养猪业规模化调整始于2007年,根据《中国畜牧兽医年鉴》统计,2007年中国生猪年出栏在500头以上的规模养猪场出栏量占全国的比例仅为26%,到2015年虽然已经达到了44%,但年出栏在500头以下的中小型养猪场还占56%,仍以中小型和散户为主。相比而言,美国养猪业从70年代末80年代初开始整合,至2000年基本完成,由70年代末约70万个商品猪场到2000年不足10万个,2010年时仅约7万个,早在2003年美国年出栏在1 000头以上的规模养猪场出栏量占比就已经接近100%,且60%的养猪场年出栏在5万头以上。

③ 从(8)式到(9)式的推导过程可参考全世文(2016)的研究。

⑦ 2007年前,生猪价格和玉米价格的标准差分别为1.15和0.15;之后,两者的标准差分别为2.67和0.32。

[1] 全世文,曾寅初,毛学峰.国家储备政策与非对称价格传导——基于对中国生猪价格调控政策的分析[J].南开经济研究,2016(4):136-152.

[2] 廖翼,周发明.我国生猪价格调控政策运行机制和效果及政策建议[J].农业现代化研究,2012,33(4):430-434.

[3] 张富,胡铁华.我国生猪价格波动与调控政策分析[J].中国畜牧杂志,2012,48(22):16-19.

[4] 黎东升,刘小乐.我国生猪价格波动新特征——基于HP和BP滤波法的实证分析[J].农村经济,2015(6):52-55.

[5] 吕杰,綦颖.生猪市场价格周期性波动的经济学分析[J].农业经济问题,2007(7):89-92.

[6] 李秉龙,何秋红.中国猪肉价格短期波动及其原因分析[J].农业经济问题,2007(10):18-21.

[7] 宁攸凉,乔娟,王慧敏,等.生猪产业支持政策评价及影响因素分析[J].猪业科学,2011,28(6):68-72.

[8] 张喜才,张利庠,卞秋实.外部冲击对生猪产业链价格波动的影响及调控机制研究[J].农业技术经济,2012(7):22-31.

[9] 潘方卉,蔡玉秋.猪肉收储政策效果的实证检验[J].统计与决策,2017(9):97-100.

[10] 吴登生,李建平,汤铃,等.生猪价格波动特征及影响事件的混合分析模型与实证[J].系统工程理论与实践,2011,31(11):2033-2042.

[11] 王成勇,艾春荣.中国经济周期阶段的非线性平滑转换[J].经济研究,2010(3):78-90.

[12] 潘方卉,李翠霞.生猪产销价格传导机制:门限效应与市场势力[J].中国农村经济,2015(5):19-35.

[13] KAWAI M.Price Volatility of Storable Commodities under Rational Expectations in Spot and Futures Markets[J]. International Economic Review,1983,24(2):435-459.

[14] GOUEL C.Rules versus Discretion in Food Storage Policies[J].American Journal of Agricultural Economics,2013,95(4):1029-1044.

[15] MUTH J F.Rational Expectations and the Theory of Price Movements[J].Econometrica,1961,29(3):315-335.

[16] 况伟大.预期、投机与中国城市房价波动[J].经济研究,2010(9):67-78.

[17] 田旭,钞贺森,王善高.我国生猪与饲料市场价格传导的非对称效应研究——破解猪肉价格快涨慢跌与只涨不跌现象[J].价格理论与实践,2016(11):102-105.

Price regulatory mechanism and effects of national reserve meat policy: Comparison of rational expectation and adaptive expectation

XIE Chen1,WEN Hongxing2

(1.Central South Exploration Design and Research Institute Co, Ltd, China Power Construction Corporation, Changsha 410014, China; 2.Center for National Economic Research, Guangdong University of Finance & Economics, Guangzhou 510320, China)

Based on the traditonal model of rational expectation commodity reserve and with the threshold error correction model the paper introduces the adaptive expectation into the commodity supply model and examines the regulatory mechanism and effects of the national meat reserve policy on the fluctuation of hog price under two expectations.The results show that the expectation formation of market players will not only affect the effect of the reserve meat policy, but will also change its operation mode . The reserve meat policy acts on price adjustments under rational expectations in the form of "spot shock" while under adaptive expectations, in the form of “lagged shocks”. Meanwhile,the buffer reserve meat policy with the hog-grain ratio as the starting signal acts as a “reservoir” in stabilizing the fluctuation of hog prices. When the hog-grain ratio is higher than 8.25 or lower than 5.64, the government's reserve throughput makes hog prices rise and fall much faster.Moreover, the regulatory effect of the collection-storage policy is better than that of the release-storage policy, causing asymmetry in the rebounding rate when the price rises or falls ,producing the phenomenon of “easy to rise and difficult to fall”. Whether with the collection-storage policy or with the release-storage policy, the effect of price control under rational expectations is better than adaptive expectations.

reserve meat policy; price regulation; subjective expectation; operation mechanim; effects

F307.3

A

1009–2013(2021)02–0057–09

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2021.02.008

2020-12-28

谢晨(1995—),男,湖南洞口人,硕士,主要研究方向为财务管理。

责任编辑:曾凡盛