罕见新生儿鼻咽部横纹肌肉瘤1例及文献复习

敬尚林,陈继昌,杨艳,温慧,胡江锋,余翔

(柳州市妇幼保健院 广西科技大学附属妇产医院 儿童医院 耳鼻咽喉科,广西 柳州 545001)

横纹肌肉瘤(rhabdomyosarcoma,RMS)在婴幼儿和青少年软组织肉瘤中比较常见,约占15岁以下儿童软组织肉瘤的50%,占儿童全部恶性肿瘤的4%~8%[1]。胚胎性横纹肌肉瘤(embryonal rhabdomyosarcoma,ERMS)是RMS最为常见的亚型,好发于头颈五官部位,但发生在鼻咽部的新生儿十分罕见,现报道1例ERMS患儿临床资料并对相关文献进行复习,以防误诊误治。

1 临床资料

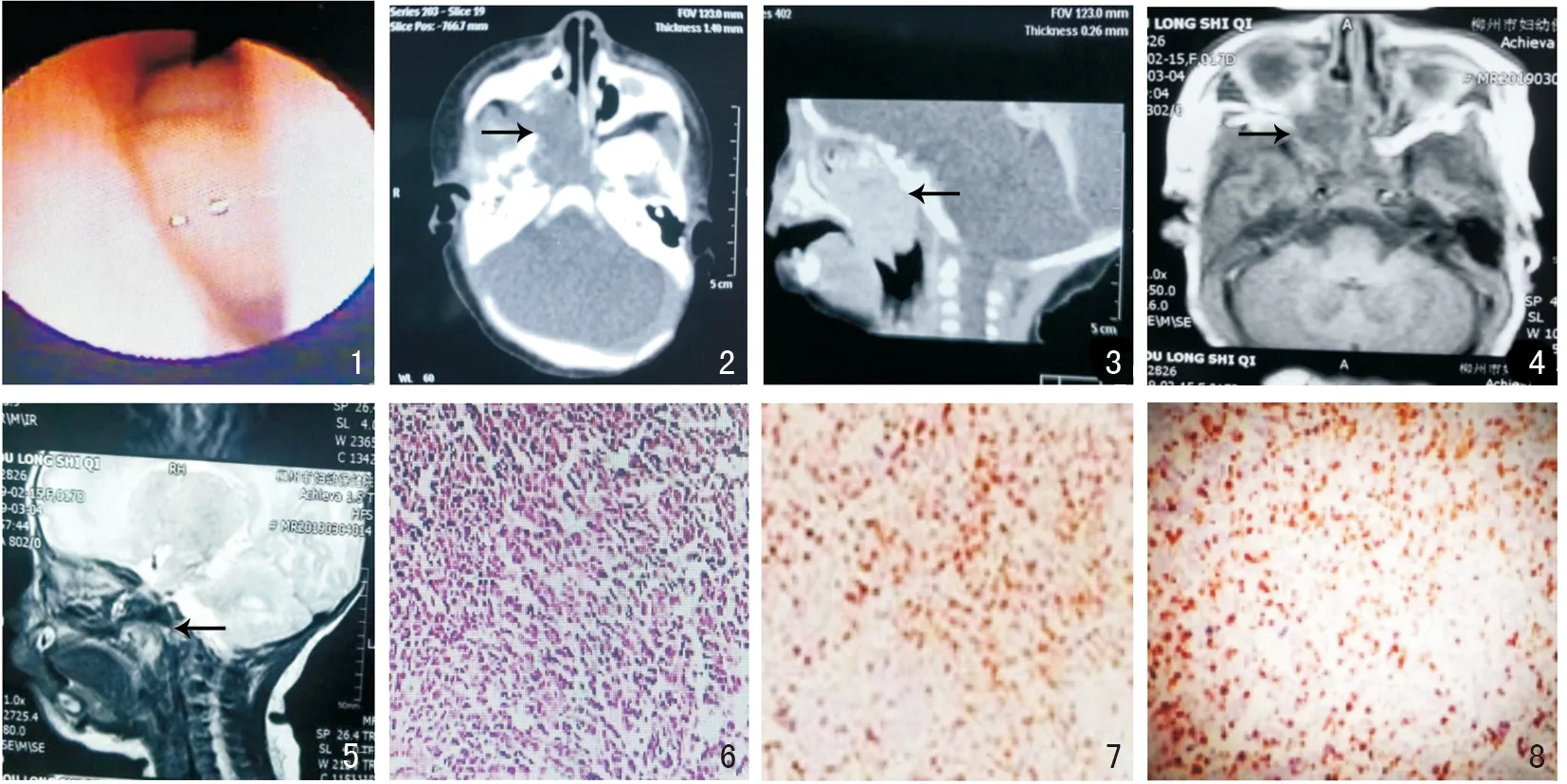

患者,女,16 d,出生后即发现有鼻塞、张口呼吸,吸吮时憋气、呼吸困难,在他院新生儿科住院治疗不见好转,影像学检查提示鼻咽部有新生物,于2019年3月2日转入我院。患儿足月顺产,母孕期无毒物及放射性物质接触史,否认特殊感染及用药史;否认家族有头颈部恶性肿瘤病史。体格检查:T 36.9℃,R 35次/min,HR 97次/min。发育良好,营养中,张口呼吸,呼吸稍有急促,哭闹时可见轻度吸气性三凹征,全身浅表淋巴结未见肿大,头颈、四肢未见畸形,心肺腹检查未见明显阳性体征。口咽腔稍有狭窄,右侧软腭向前内方隆起,右侧咽侧壁向内侧轻度移位。前鼻镜检查见双侧下鼻甲肿胀明显,鼻甲黏膜与中隔面紧贴,经肾上腺素面片收缩后行儿童电子鼻咽镜检查,术中见右侧鼻腔明显狭窄,鼻中隔向左侧轻度移位,鼻黏膜充血、肿胀,鼻道内有较多黏、脓性分泌物,右侧后鼻孔、鼻咽部顶部及侧壁可见新生物生长,粉红色,表面欠光滑,边界不清楚(图1)。鼻咽部CT显示鼻咽、口咽右侧壁软组织弥漫性增厚,表面不光整,部分软组织肿块突入右侧鼻腔和鼻咽腔,病灶向外延伸至右颈部,边界不清,邻近肌间隙模糊,蝶骨骨质吸收、变薄,增强扫描病灶动脉期明显强化(图2、3)。MRI显示右侧鼻咽部可见大小约20 mm×17 mm×20 mm异常信号肿块影,信号不均匀呈等T1等T2,压脂序列信号未见减低,边界不清,右侧咽隐窝及咽旁隙消失(图4、5)。入院后在气管插管全身麻醉下行鼻咽部肿物活检术,术后进行病理及免疫组化检查,符合ERMS(图6~8)。免疫组化结果:平滑肌肌动蛋白(SMA)(-),波形蛋白(Vimentin)(-),神经胶质原纤维酸性蛋白(GFAP)(-),神经细胞黏附分子(CD34)(+),支持细胞特异性标记物(S-100)(-),细胞增殖指数Ki-67(约60%+),结蛋白(Desmin)(+),肌浆蛋白(Myogenin)(+),肌红蛋白(Myoglobin)(部分+),抗黑素瘤特异性单抗(HMB45)(-)。患儿确诊后,经与北京儿童医院及上海复旦大学肿瘤医院专家联系会诊后,转上级医院做化疗,患儿8个月龄复查内镜及影像学检查,局部病灶较前缩小,一般状况良好,未见头颈及全身转移。

2 讨论

2013年世界卫生组织根据病理特点将RMS分为ERMS、腺泡状RMS(ARMS)、多形性RMS和梭形细胞/硬化性RMS[2],ERMS是RMS中最常见的亚型,占RMS的50%~60%,好发于10岁以下儿童和婴幼儿,男性多于女性[3]。ERMS多好发在人体的头颈部位,如口腔、鼻咽、鼻道、眼眶、鼻窦等,约占47%;泌尿生殖系统约占28%;四肢约占15%,少数见于腹腔胆道、腹膜等[4]。发生于头颈部的ERMS以5~9岁的儿童为常见,发生在四肢和躯干的常见于年龄较大的儿童和青少年[5]。本病例为新生儿女性,年龄较小,临床上比较罕见。RMS来源于不同分化阶段的横纹肌母细胞及具有向横纹肌细胞分化趋势的未分化原始间叶细胞的恶性肿瘤,是仅次于神经母细胞瘤和肾母细胞瘤的第3大恶性程度较

图1 电子鼻咽喉镜检查见右侧鼻后孔及鼻咽部肿物 图2 CT检查水平位显示鼻咽部病灶(箭头所示) 图3 CT检查矢状位显示右侧鼻咽部肿物(箭头所示) 图4 MRI检查T1WI平扫成像下右侧鼻咽部肿物影像(箭头所示) 图5 MRI检查T2WI矢状位成像下右侧鼻咽部肿物影像(箭头所示) 图6 病理检查肿瘤细胞呈密集小圆形或梭形,包浆不清,核深染 (HE ×100) 图7 Desmin阳性表达 (Envision ×100) 图8 Myogenin阳性表达 (Envision ×100)

高的婴幼儿软组织恶性肿瘤,占所有儿童肿瘤发病率的4.5%[6]。美国RMS研究组依据初始手术切除的范围及术后残留情况将MRS的临床分类分为4期:1期:肿瘤完全切除,无区域淋巴结侵犯;2期:肿瘤完全切除,但已有局部浸润或区域淋巴结转移;3期:肿瘤不能完全切除或仅肉眼有残留肿瘤;4期:诊断时肿瘤已经有远处转移。RMS的预后不仅与治疗前临床分期有关,还和RMS的病理分型、发生部位及年龄等紧密相关,1~4期3年无病生存期分别为 83%、86%、73%、<30%[7]。据临床研究,1岁以下及9岁以上患者的5年生存率均为76%,1~9岁患者的5年生存率为87%[8]。位于不同部位原发RMS的5年生存率分别为眼眶肿瘤95%、头颈部浅表(除脑膜旁区域)78%、颅部脑膜旁区域74%、泌尿生殖器官(非膀胱和前列腺)89%、膀胱或前列腺81%、四肢74%、躯干或腹部或会阴67%、胆道78%[8]。一般来说,ERMS的预后优于腺泡型,远优于多形型[8]。此类肿瘤恶性程度较高,预后较差,单纯局部手术切除后复发率为61%~100%,如果实施广泛手术切除,复发率也高达39%。复发后5年内大约有90%以上的患者死亡[9]。

ERMS在鼻咽部的临床表现主要是鼻塞、流涕、涕中带血等,婴幼儿则以张口呼吸,吸吮困难等为主,无典型特异性临床表现,由于病灶部位生长比较隐蔽,而且发病率较低,很容易造成误诊及漏诊[10]。本例患儿病变发生在鼻咽部,而且年龄很小极易造成误诊和漏诊。ERMS的诊断主要依靠鼻咽喉内镜、影像学和活组织病理学检查。增强CT和MRI检查对病灶性质判断比较重要,最后确诊依赖活组织病理学检查。黄红艳等[11]对15例RMS的MRI特点研究提示,MRI高清弥散加权成像及动态增强可提高RMS诊断率,对鼻腔鼻窦RMS具有明显诊断价值,ERMS的T1WI多为等信号或稍低信号,在T2WI序列上多为不均匀的等信号或高信号,本例患儿的MRI检查结果和文献大致相同。由于在普通光学显微镜下,一般难以找到特征性的横纹肌母细胞,而肌间线蛋白和特定的肌动蛋白是用来确定RMS的特殊标志,肌调节蛋白、肌浆蛋白对RMS有高度的特异性和敏感性,所以免疫组织化学分析对于ERMS的诊断最为重要,是肿瘤确诊的最好方法[12],不建议用细针穿刺肿瘤细胞检查。

ERMS的治疗原则是争取早发现,早诊断,早期联合应用手术、放疗和化疗等多种方法的综合治疗[13]。主要方法是以局部病灶手术切除辅以放化疗为主的治疗,手术治疗多主张完全切除肿物,手术后肿瘤残留越少,预后通常越好,在美国RMS研究组的一项临床研究中,手术时能将肿瘤完全切除的患者,其5年生存率超过90%;手术时肉眼所见肿瘤完全切除、但镜下有残留的患者,其5年生存率约为80%;手术后有肉眼可见的肿瘤残留、但无转移的患者,其5年生存率约为70%[14]。但由于部分瘤体侵犯周围组织和器官,完全切除存在一定难度,近年来ERMS治疗的趋势随着放化疗技术的发展和进步有所变化,扩大根治性切除已不再是首要推荐的方案,现在提倡局部切除手术与化疗和放疗早期联合应用的综合治疗方案,保留肿瘤周围器官和肢体的功能,尽量抑制肿瘤复发和转移,在提高生存率的基础上最大限度保证患儿的生活质量[15]。

随着科学技术的进步和发展,新的前沿治疗方法正在研究和推进中,为RMS的治疗提供了新的方向[16]。其一,质子治疗:是一种新型的放疗方法,和传统放疗相比,质子治疗能够更精确地对肿瘤部位进行放疗,对周围组织的损伤更小;其二,免疫疗法:免疫疗法利用人体自身的免疫系统,来杀灭肿瘤细胞。①肿瘤疫苗:用于治疗转移性的RMS疫苗,目前尚在研究中;②细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4(CTLA-4)抑制剂和程序性死亡受体(PD-1)疗法:这两种免疫疗法可以让免疫系统更好地识别和杀灭肿瘤细胞,正在研究中;③分子靶向疗法:靶向疗法是针对肿瘤细胞上的特定标志物设计的疗法。哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)抑制剂可以抑制肿瘤细胞的分裂和存活;酪氨酸激酶抑制剂可以阻断肿瘤细胞内部的信号通路,从而抑制细胞的分裂增殖,目前针对复发性RMS的上述2项靶向疗法正在研究中。抑制血管生成靶向药如贝伐珠单抗注射液、阿帕替尼等,均有一定的疗效。希望今后出现更多、更先进、更有效的方法,造福患者。