组织氛围的研究综述与展望

史淑桃,程 然

〔郑州航空工业管理学院 商学院,河南 郑州 450015〕

一、引言

当前我国正处于转变经济发展方式、优化经济结构、转换经济增长动力的攻关期,企业实现持续良性发展必然充满机遇与挑战。企业如何在竞争激烈的市场环境中崭露头角,关键在人才;如何吸引、留住和激励人才已然成为当今企业亟待解决的问题。早在20世纪20年代,梅奥通过霍桑实验得出“人是社会人”的结论,认为相比于个人利益,组织归属感更能调动员工的积极性。此后,学者们开始关注组织内没有具体形态却能产生经济效益的无形资产,组织氛围(organizational climate,也被译为组织气候、组织气氛)吸引了大量学者的眼球[1]。良好的组织氛围可以使成员明确组织的发展蓝图和战略规划,从而实现自身精准的角色定位,努力完成目标,提高工作效率,最终共同实现组织整体目标。

早期组织氛围相关研究被视为组织行为学领域内的专业研究,发展至今已经拓展至认知心理学、社会心理学和组织战略管理等领域[2]。本文的组织氛围是指一般氛围,虽然近些年有研究者为关注组织某种特定行为或现象而将组织氛围细分为伦理氛围、服务氛围、创新氛围、安全氛围和员工建言行为等特定组织氛围,但究其根本,符合组织氛围的一般属性,属于组织氛围。纵观已有研究,学者们或将组织氛围作为重要构念进行理论研究,或将组织氛围作为企业管理核心影响因素探索实践应用。本文拟对组织氛围的有关研究进行归纳与总结,提出适用于现代组织管理的研究模型。

二、组织氛围的概念

Kurt Lewin提出了组织氛围的概念,他认为掌握个体行为的前提是了解其行为产生的具体环境,并将组织成员通过直接或间接的方式感知组织环境后所产生的类似感受定义为组织氛围[3]。不过到目前为止学术界对组织氛围的概念尚未统一,但主要基于两种角度定义组织氛围:第一,基于组织角度。以Forehand为代表的研究者将组织成员感知到的组织总体属性定义为组织氛围,认为组织氛围会潜移默化地影响组织成员的外在行为和内在心理,并且每个组织都有独一无二、长期不变或变化微小的组织氛围。第二,基于个体知觉角度[4]。以Bock为代表的研究者发现成员个体对组织的感知是度量组织氛围的重要标准,组织对待员工的态度、给予员工的待遇和员工所处的工作环境等会影响员工对组织整体的认知,当这些认知逐渐达成共识后,便会形成组织氛围[5]。

目前,学术界关于组织氛围的概念尚未形成统一,但对组织氛围的定义往往既强调组织整体,又注重组织成员个体的知觉因素,认为组织氛围是组织成员与组织整体环境经过动态的作用机制形成的[6]。笔者认为可从多个维度分析组织氛围,但其本质是组织成员之间、组织成员与组织环境之间相互作用而形成的。

三、组织氛围的维度与测量

1.组织氛围的维度

Halpin提出人格之于个体,如同组织气氛之于组织,Halpin将组织气氛类比为个人的人格,可见其对组织氛围复杂性和多样性的形象描述[7]。梳理文献发现国外研究者对组织氛围的维度划分早于国内研究者。虽然划分的着眼点存在差异,但可以发现的是存在诸多共通性及逻辑关联,比如很多研究的具体维度中都出现了组织结构、组织支持、人际关系、领导风格等,具体如表1所示。

表1 组织氛围维度

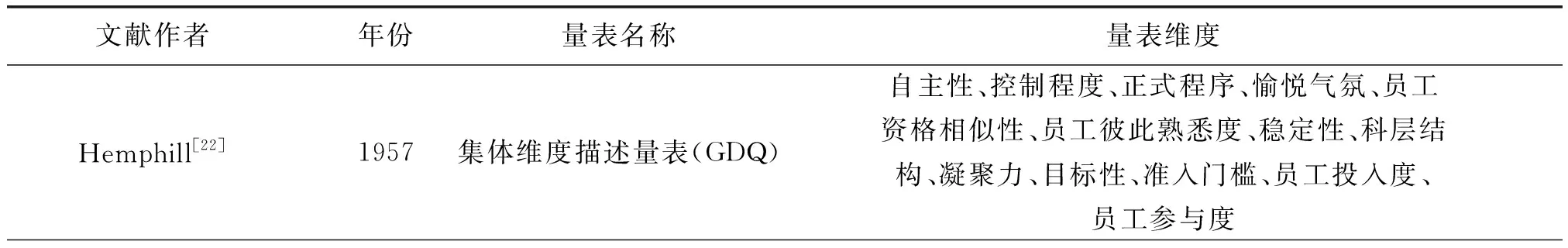

2.组织氛围的测量

涌现理论认为个人感受能够通过上下级间、同级间的沟通交流得以放大,表现为组织层面的共同感知,解释了组织氛围的形成机制。虽然组织氛围的形成十分复杂,但学者们普遍认为组织氛围是可以通过多种方法进行测量的[21]。总的来说,组织氛围的测量方法大概有两种,即主观测量和客观测量,目前在实证研究中一般选取组织内的员工为测量对象,选取不同的组织氛围量表为测量工具,具体量表如表2所示。

表2 组织氛围量表

续表2 组织氛围量表

四、组织氛围的理论基础

纵观组织氛围的有关文献,大部分基于意义构建理论、社会信息加工理论、吸引—选择—磨合理论来对组织氛围展开研究。由于这三种理论为组织氛围的形成机制提供了可靠的逻辑起点和清晰的分析思路,所以许多学者将其视为组织氛围强有力的解释工具。

1.意义构建理论

意义构建理论由Weick于20世纪80年代提出,具体指个体通过与组织中其他成员的持续交流来了解、熟悉组织环境,并且他们会对过去发生的事件赋予一定的意义,从而促使他们能够理解自身所处的组织环境并共同表现出某种行为[28]。在意义构建过程中,个体对自己经历的事件做出解释,随后这一解释被客观化、合理化,导致个体对现实事件的认知、态度以及行为发生变化[29]。根据此理论,对于处在同一组织中的个体在了解组织环境时,相互间会沟通彼此的观点和看法,自然而然便会对组织中的同一事件形成相同或类似的认知,随后对事件做出类似的反应和行动,由此便形成了组织氛围。许多学者将意义构建理论作为解释组织氛围形成的基本工具,Roberson认为,当工作团队遭受不公待遇时,团队中的个体倾向于对团队经历的不公事件及所处的不公平环境做出解释,并对此赋予某种意义,在与团队其他成员的交流中这种解释慢慢被合理化,进一步形成团队整体不公平的共同感知;反之,如果工作团队得到了公平待遇便形成了组织公平氛围,并且组织公平氛围的强烈程度与团队意义构建的程度同向变化[30]。

2.社会信息加工理论

社会信息加工理论由Salancik&Pfeffer于1978年提出,认为个体具有强大的适应性,可以通过周边环境提供的信息来解释和了解自己及其他个体的表现,并且根据获取的信息改变自身的认知和行为[31]。也就是说,个体的态度与行为在很大程度上取决于他们在工作环境中获取的信息。组织氛围作为工作环境提供的重要信息之一,产生于组织成员的交流互动,通过提供某些组织信息而影响组织成员的态度和变现。上级领导与同事的行为通过提供有价值的线索而对组织氛围的形成产生直接影响。社会信息加工理论常用于解释个体行为、领导类型等对组织氛围形成的影响,或用于解释组织氛围对员工建言行为、组织创新绩效等的影响。

3.吸引—选择—磨合理论

吸引—选择—磨合理论由Schneider于1987提出,主要是指当组织实践、组织吸引力、员工与组织的磨合三者相联结时,便会形成相对类似的组织。有学者认为,具有相似或相同特质的个体会被同一组织吸引,他们会选择加入并留在这一组织中[32]。久而久之,此组织可能就由具有相似特征、爱好、认知、处事方式的个体所组成,从而便形成了同质化现象。随着同质化程度逐渐增加,个体又可能会被组织期望用相似的方式感知工作环境,也就是说处于同一组织的个体会对组织环境产生相同或类似的感知,最终在组织中逐渐形成某种组织氛围。

五、组织氛围的实证研究

1.组织氛围的前因变量

在组织氛围的实证研究中,很多研究者将组织中的领导与组织氛围联系在一起,探索两者之间的影响机制。孙永磊认为不同的领导风格会形成不同的组织氛围[33]。苏文静认为领导行为能够决定组织氛围[34]。Jin Haicheng认为领导情绪智力越高组织氛围越积极[35]。领导风格、领导行为、领导支持感、领导情绪智力等领导因素,通过各种方式对组织氛围产生不同程度的影响,所以本文将领导因素归纳为组织氛围的前因变量之一。

随着组织氛围研究的深入,研究者们发现组织的某些特征有利于营造良好的组织氛围或导致不良的组织氛围。张伶等认为家庭亲善政策可以有效改善组织氛围[36]。Supriyati认为组织变革的不同维度会对组织氛围有正向影响或负向影响[37]。Balamurugan认为组织文化多样性会对组织氛围产生影响[38]。Ankita认为男性员工和女性员工对组织氛围的感知存在差异性[39]。家庭亲善政策、组织文化、组织变革、文化多样性、员工性别等组织特征会对组织氛围产生正向或负向的影响,将其整理为组织氛围的另一个前因变量。

正常运行的组织是一个动态循环、复杂运行的系统,追寻组织氛围的形成原因有利于塑造良好的组织氛围。早期有研究者认为领导行为及组织文化是组织氛围最重要的影响因素,发展至今前因变量远不止于此,通过对文献的梳理总结,结合近几年的研究本文将领导风格、领导行为、领导支持感、领导情绪智力等领导因素和家庭亲善政策、组织文化、组织变革、文化多样性、员工性别等组织特征视为组织氛围的前因变量。

2.组织氛围的结果变量

组织氛围的独特性使处于不同组织的员工表现出不同的态度、行为和绩效。在组织氛围与员工态度的研究中,学者们将关注点放在了组织氛围对离职意向、职业倦怠、员工压力、工作满意度和敬业度等的影响[40-41];学者们的关注焦点是组织氛围对员工创新行为、工作参与度、知识共享行为、职场友谊等的影响[42-43]。在组织氛围与员工绩效的研究中,学者们更倾向于研究组织氛围对员工创新绩效、安全绩效和工作业绩等的影响[44-45]。

在组织角度的定义下组织氛围是组织的整体属性,会对组织效应产生影响,主要体现在组织行为、组织绩效两个方面,有学者认为组织氛围对组织承诺、组织认同有积极的正向影响[46]。有学者认为组织氛围会对组织财务绩效、知识转移绩效产生影响[47]。

组织氛围会对什么产生重要影响?在早期研究中,研究者们认为主要是员工绩效和组织绩效,但随着近些年组织开始重视员工心理健康管理以及注重探索多元化发展方式,组织氛围结果变量的研究领域得到进一步拓展,通过梳理文献可以发现主要包括个体层面的员工态度、员工行为和员工绩效以及组织层面的组织行为和组织绩效[48]。

3.组织氛围的中介和调节作用

研究表明,组织氛围在知识惯性和知识创造行为之间、社会工作职场性骚扰经历和性骚扰容忍度之间、领导类型和员工建言行为之间均发挥中介作用[49]。

研究者们在研究组织行为时通常还会探讨组织氛围如何调节前因变量与结果变量间的关系。在近几年的研究中,发现组织氛围能在环境创新实践和绿色产品创新绩效之间、员工职业生涯规划和员工创新行为之间、道德领导和工作态度之间、知识分享模式和企业技术创新能力之间起调节作用[50-51]。

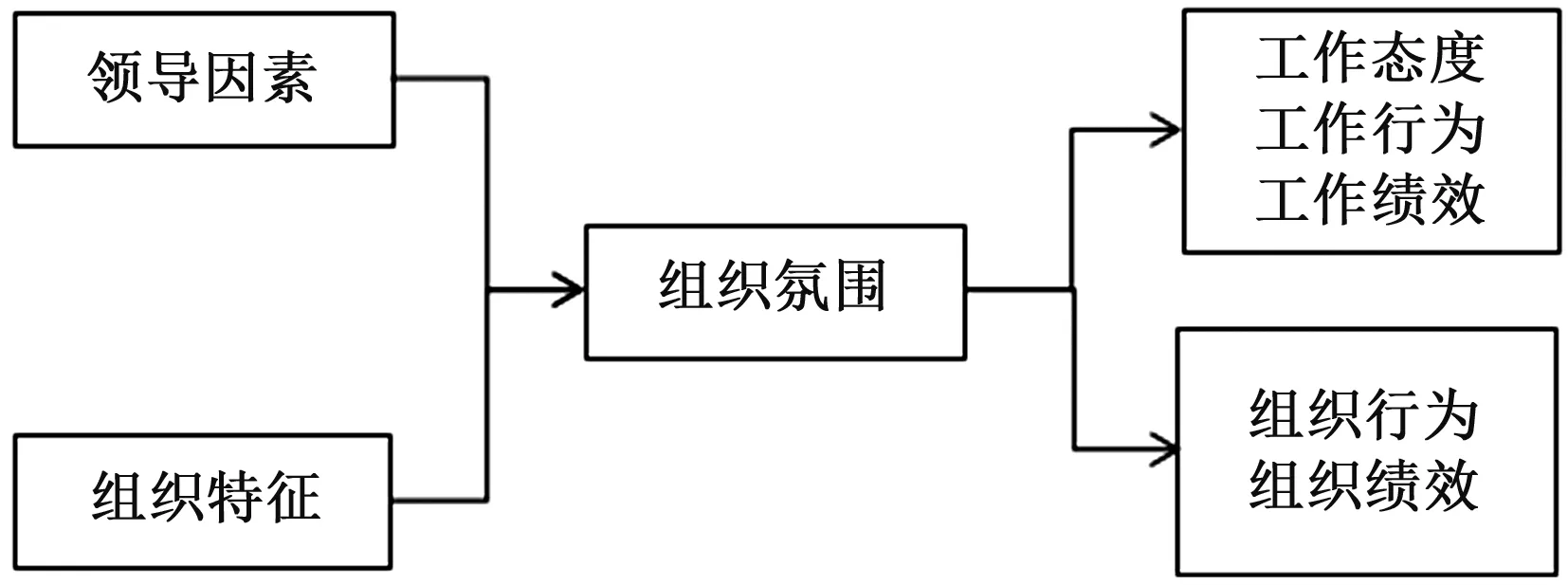

4.组织氛围的研究模型

通过前文可以发现,相比于前因变量,研究者们更多研究的是组织氛围的结果变量,但是何时将组织氛围作为中介变量或调节变量并没有一般规律可遵循。随着近年来研究者对组织氛围的深入挖掘,变量间的关系日益复杂。本文综合多个变量,构建组织氛围研究模型,有利于更直观地探讨组织氛围各变量间互相影响、互相作用的非线性关系。具体来说,将能够影响组织氛围的前因变量归纳为领导因素和组织特征两方面,将组织氛围对组织结果的影响分为个体层面的工作态度、工作行为和工作绩效以及组织层面的组织行为和组织绩效,如图1所示。

图1 组织氛围研究模型

六、组织氛围的研究展望

随着生产技术的发展进步,人作为价值创造的主体,其重要性不言而喻。在当今社会背景下,员工的外在行为表现及内在心理需求都是公司管理的重要内容,组织氛围研究的现实意义由此可见。根据前文的内容可知,组织氛围在概念定义、维度划分、测量方法等方面已经取得一定的成果,并且基本符合常规的研究范式,研究结果也具备一定的科学性。然而,由于组织氛围本身的复杂性及独特性,加之实证研究中难以避免的误差,有待研究与探讨:

第一,提高研究的创新性。前文提到的国内研究者对于组织氛围的概念、维度划分、测量方式等大部分是在国外已有研究成果的基础上拓展而来的,而国内相关研究缺少创新性,对国外研究成果依赖度较高。另外,研究方法比较单一,基本上都是采用问卷法和量表法等调查研究法,实证研究中采用观察法和访谈法等实地研究的较为少见[52]。

第二,拓宽研究领域。根据前文对文献的梳理,我们观察到研究者注重分析组织氛围与其他变量是否存在相关关系以及这种相关关系是正向的还是负向的,但很少有研究者关注组织氛围强度。不同领导风格是否会影响组织氛围强度、组织应保持什么水平的组织氛围强度才能实现高效运行等问题有必要在今后的研究中进一步探析。除此之外,前文整理了许多与组织氛围有关的变量,但是对于这些变量间的关系研究都是静态的横向研究,未来可以研究各相关变量间跨时间维度的动态影响机制。

第三,加强研究的实践性。目前有关组织氛围的理论研究较多,而实践性不强。从前文的综述来看,基本上是将组织氛围或其某一维度作为变量,探讨与其他变量在理论上的关系。但是,这种关系如何恰如其分地应用到组织管理实践以提高组织绩效却少有涉及。组织氛围作为各行各业各类型组织的重要固有属性,在夯实理论研究的前提下,更应加强能够有效指导实践的研究。