酒的国

聂阳欣 韩茹雪

远处的高楼是茅台酒厂的办公楼,茅台镇的最高建筑和传说中的风水。图/本刊记者 方迎忠

再一次,几个闻香杯在我们的面前排开,像是进行某种味觉的考验。酒铺店员等在一旁,说:“酒值不值这个价,你得自己品,每个人口感和喜好都不一样。”

茅台镇上酒的价格,除了大品牌毫无商量的余地,散酒都可谈,价格参照酱香型白酒的标杆飞天茅台酒排定,口感越相似,要价也就越高。你再追问值与不值,对方只问你从酒里是否喝出了“人生百味”。

每天无数人在茅台镇面临同样的场景,把决策权交付给味蕾。味蕾分辨不了时,各式神话与故事就登场了,宋代的官窖、十余辈的传承、仙女的佳酿、7.5平方公里的神秘酿酒带……真真假假地拼接着酿酒小镇的图景,外界对这里有多少魔幻的疑问,这里就能供应多少神秘的答案。

酒与人的故事在这里以另一种视角被叙述,酒可以解决俗世的生存难题,也可能让人陷入追逐金钱的迷狂。每一个身处酱酒热潮中的人,都在今天的利益喧嚣中畅想明天的盛大。

巨大经济体量落在189.25平方公里土地的小镇上。但这个经济结构有如倒金字塔型,酒独力支撑茅台镇的绝大部分,一边腾飞、一边摇晃。像一位酒厂老板所注解的那样:“你或许会觉得荒谬,但这里穷山僻壤,我们只有酒。”

“不能把大哥拍在沙滩上”

从遵义去往仁怀的仁望高速铺设在群山之间。青葱的山峦或大或小,海拔都不高,因为数量太多,几乎都没有名字。本地人告诉我们,只知道主峰的名字,因为山峰挺拔,颇有些捣散浓云的架势,被取名为云捣山,我们后来查资料发现其实它叫云祷山。

每隔几座山,就能在山脊上看见一块横着的大广告牌。十块之中,有八块是酒厂广告,一块房地产广告,还有一块是红色旅游的宣传文案。当公路一侧出现酒坛形状的大型雕塑时,我们知道已经进入仁怀地界了。

高速路出口靠近仁懷市区,公路继续从这里通向茅台镇,车程约为半小时。这段路连同仁望高速在2009年通车时被称为茅台高速公路。当道路两边出现密集的酒行店铺,地势开始一路向下,沿着山体绕几道弯,过几个斜坡后,这个深藏于贵州西北部重山峡谷间的小镇露出了它的面貌。

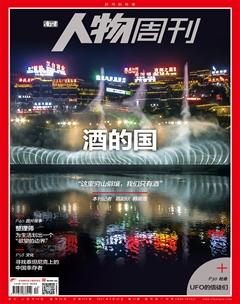

夜晚的茅台镇。图/视觉中国

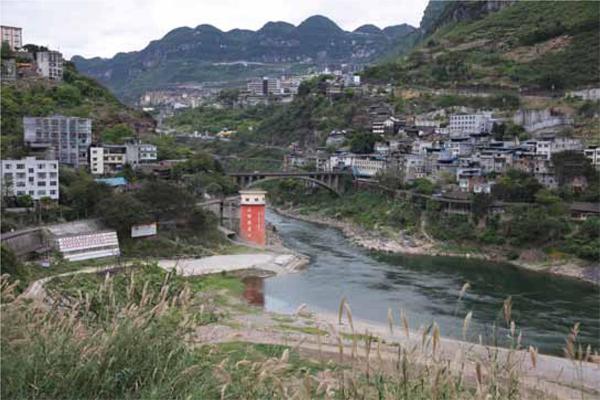

茅台镇被赤水河从中间一分为二,河两岸是绿化和人行带、仅有两辆车宽的马路,然后是一排排紧密相连的建筑,依照山体往上层层铺就。两座桥连接了河东河西。一座是位于镇中心的公路桥,桥面两侧分别立着一架半月形的红色钢柱,从远处看像两道彩虹,桥也得名于此。下游两公里处还有一座人行木桥,两边的栏杆外侧装饰着几十颗红星,桥的一侧是四渡赤水纪念馆,另一侧是纪念茅台酒获得“世界名酒”荣誉时刻的1915广场。

白酒和红色文化是茅台镇的两大标志,但据滴滴司机龙师傅观察,来这里的人,八九不离十是做酒生意的,这么多年他只拉过一个专为四渡赤水纪念馆而来的客人,陪孩子做申请留学时的社会调研,“说是能给加分。”

镇上的路灯做成了黄铜爵的形制,广场上摆着一尊巨大的碎酒坛雕像。到了晚上,几十个酒厂招牌在各种楼房顶上发出光来,照亮了整片峡谷,置身其间,像是来到酒的乐园。你无法从这种氛围中逃离,因为空气里都是酒糟的味道,混合着粮食的香气和馊食的酸腐气息。

街面上除了饭店和旅馆以外都是酒铺,招牌上写着各家酒厂的名字,底下一行小字:零售、基酒、定制、贴牌……外来者在这里很容易辨识,在大街上慢悠悠走路、四下张望的人八成就是。在店铺门口等着的店员就会上前把他们揽进去喝酒,先摆上一排闻香杯,再细细讲述自家的酿酒故事。

龙师傅五十多岁了,一直做司机,从开大货车到现在开小车载客。车内后视镜上挂了一张他的工作牌,职务一栏写的不是司机,而是贵州某酒业销售经理。见我们盯着这张工作牌,他笑了笑说:“仁怀的酒生意是全民参与。”龙师傅的销售对象就是坐他车的“有缘人”。2020年一年,他卖出了几百箱。“我是平台认证的司机,当然比别的销售多一分可信度。”

在龙师傅这儿买酒的人通常只买一两箱。要是客人购买意愿强烈,他会免费送他们去酒厂仓库品酒。他所在的酒厂没有门店,言语间就有点看不上那些有门店的酒厂,“有店面的都坑你,本来只要一两百,放店里给你标价六百,你不懂就不会砍价。”他的酒分六档,从八十多到三百多元一斤,最好的一档味道“接近茅台酒的百分之八十”。

类似的话语我们在茅台镇反复听到,诚恳一点的酒厂老板会直说“茅台”是很难超越的,“我们不能说比茅台好,不能把大哥拍在沙滩上,这是行业的规矩,也是做人的规矩”,但大多数销售会放言“我们和茅台的工艺是一样的”,“我们的酒是茅香味的”,更夸张一点的是“我们的酒比茅台还要好”。无论是故意找噱头,还是诚心比较,“茅台”是镇上卖酒人绕不开的存在。

我们参与的一场商务酒宴中,坐主位的某酒厂老板喝到风生水起,说:“茅台是国酒,我是省酒,(比不了)很正常。”

“独立的王国”

没有哪份文献具体记载茅台镇如何变成现在的白酒国度。明清时期,茅台因为是川盐入黔口岸而闻名。贵州不产盐,所需大部分来自四川自贡,盐运其中一条路线便是从自贡的自流井走赤水河水道运输,水路的终点就在茅台村,此后皆由人工背出山,运送至遵义、贵阳等地。

打着“I love Maotai”灯光的广场

近代诗人罗剑僧在《负盐叹》中写了当地男女老少人力运盐的辛苦奔忙,除了运盐,他们没有其他的生计,想要农耕却“立锥苦无地”、茅台镇地少,自古是“八山一水一分田”,想要经商,然而“水不能舟陆碍驹”。

可是就在这片贫瘠而荒蛮的土地上,人们发现了酿酒的奥秘。茅台镇的酿酒史可追溯至汉代——《史记》所载的“枸酱”,但接近现代酱酒工艺的描述直到民国时期修编的《续遵义府志》中才出现,“纯用高粱作沙煮熟,和小麦曲三分,纳酿地窖中,经月而出,蒸熇之,既熇而复酿,必经数回然后成”。

新中国成立前镇上酒坊不多,最出名的有三家,“华茅”成义烧房、“王茅”荣和烧坊和“赖茅”恒兴酒坊。1951年,贵州省政府以1.3亿元(旧币)收购成义烧房,随后又合并另外两家,成立了国营茅台酒厂。至今,茅台酒厂的工艺依然是不为外人所知的奥秘。其他酒厂即使能复制茅台的每一道工序,仍难酿出正宗的茅台味道。

我们试图联系茅台集团做采访,但采访函石沉大海。茅台集团没有对外的联系电话,前台接待告诉我们,宣传室的电话只能够通过内线拨通。所有接触到的茅台员工,对采访都抱着十分谨慎的态度,或拒绝,或要求匿名。

对于本地人来说,去茅台酒厂工作是“一人进厂,全家光荣”的事,比考公务员还难。郑泽老家在茅台镇,他2008年从一所211大学毕业,排队到半夜,报名茅台集团的社会招聘,最终成功进厂,圆了从小到大的梦想。

上世纪八九十年代的茅台镇很穷,茅台酒厂殷实的资产和令人艳羡的员工待遇使之成为当地人心中的圣地,谁家过年时挂上一幅茅台酒厂的日历,都能惹来邻居羡慕的目光。

茅台酒厂福利好,荣誉感强,加上禁止酿酒师和其他酒厂“勾搭”,被越来越多的人视为“独立王国”,于是它的酒,连同生产的奥秘,都被神化。

“7.5平方公里”成为神秘故事的一部分。2001年,经国家质量技术监督局审查,茅台酒被批准为国家保护的“原产地域产品”。这是1999年中国《原产地域产品保护规定》实施以来,第三个获得原产地域保护的产品。

清明时节,赤水红军烈士陵园,家长带小朋友去扫墓。图/本刊记者 大食

贵州省政府印发文件,专门明确了茅台酒(贵州茅台酒)产地范围,框定为7.5平方公里,茅台酒后来又成为“地理标志保护产品”。2013年,茅台酒原产地范围再次调整,扩大为15.03平方公里,但7.5平方公里作为“核心产区”概念早已深入市场与人心。

界限明确,也让茅台镇白酒走向了不同的命运。核心产区之内,代表着高技艺、高价格。在这个范围之外,噱头与乱象交错。

一家大型酒企在茅台镇经营多年,最近一直以“7.5平方公里”作为重要的宣传卖点。实际上,其厂区原本在7.5平方公里之外,只是不久前在“核心产区”的寸土寸金处买了一小块地,产量非常少,主要用来让游客、潜在客户参观体验。酒企美其名曰,“这是一个概念,讲好茅台故事。”

“7.5也好,8.5也好,这是其他品牌在攀龙附凤,7.5以内就能做出茅台酒的品质吗?”贵州省酒类产品质量检验检测院正高级工程师陈仁远告诉《南方人物周刊》,“有什么样的环境,就产生什么样的微生物;有什么样的微生物,就会出什么样的酒,别的地方无法取代。”

1975年1月,为了弥补茅台生产不足的问题,中国科学院科技办公室下达了“茅台酒异地实验”项目计划。实验的分厂选在遵义市内与茅台所在地理环境相似的十字铺,原茅台酒厂厂长郑光先、副总工程师杨仁勉、实验室副主任林宝财等28人被调任至分厂,生产所用的泥巴、酒糟、酒曲均取自茅台酒厂。

异地实验进行了近11年。1985年10月,包括茅台酒厂总工程师季克良先生在内的专家团对实验制酒进行评估后,得出了“基本具有茅台酒风格”的评价,结论是“酒质较好,但同茅台酒还是有一定的差距”。时任国务院副总理的方毅随即为分厂写下“酒中珍品”的题词,从此分厂改名为贵州珍酒厂。

不理想的异地实验一次又一次出现。曾有研究者在日本某地类似环境下,用相同工艺做酱香酒,也宣告失败。数十年来,“只有这里能做出最好的酱酒”。这一切像魔咒一样滋养着茅台镇,使之成为今时今日的“酒都”。

因为神秘,茅台在民间也渐渐被一些人玄学化。郑泽告诉我们,茅台酒堆积发酵是供好氧微生物发酵,入池发酵是供厌氧微生物发酵,堆积发酵叫阳发酵,吸收日月光辉;入池发酵叫阴发酵,汲取大地精华,这叫阴阳结合。赤水河下游都是直来直去的,只在茅台这里形成了一个S形的弧度。像太极八卦,八卦的两极,一极在茅台酒厂,另一极在茅台国际大酒店。

贵州的习酒镇(左)和四川的二郎镇(右)隔赤水相望。图/本刊记者 大食

茅台镇上演的大型歌舞剧《天酿》中,一位老人提灯踽踽独行,寻找命中注定的酒,行至茅台镇,终于找到了天降甘霖的奇迹。

难以被规范的酿造

问及“7.5平方公里”的独特之处,不同采访对象给出了纷繁多样的回答,出现频率最高的是赤水河、峡谷环境以及这里独特的高粱。

赤水河发源于云南东北部镇雄县,一路向东流,在茅台镇调转方向,往西北而去,从四川汇入长江。自茅台镇以下,沿途还分布着习酒所在的习水镇,郎酒所在的二郎镇,泸州老窖所在地泸州,以及五粮液所在的宜宾,等等,形成了一塊白酒黄金三角带。

在几年前为茅台酒厂做赤水河解决方案的吴文轩看来,“赤水河就是一条普通的河”,河水的状态依据上游地表水的汇入情况而变。冬季少雨,地表水汇入少;夏季涨水,地表水汇入多,便会把上流的红色土层带入河水里。“我们要经常取它的水样进行检测,保障不管是什么时候的水,都要达到它(茅台酒)的用水标准。”吴文轩称。

赤水河也有与众不同的地方,吴文轩说:“赤水河的有机质数量很低,矿物质种类丰富,比其他的水好处理。”但他认为茅台镇更特殊的是整体环境,茅台酒厂窖坑所在的地层土体中砂和砾石含量高,“酒曲有呼吸的空间”,峡谷地势低,热量难以散开,夏天温度比周边高,让酒曲得到更充分的发酵。

而酒曲使得高粱和水变为酒的关键就是里面的微生物。郑泽认为这也是茅台酒厂最关键的奥秘,茅台镇四面环山,峡谷里透不出风,于是“上百年,甚至更久以前的微生物,在空气里自然而然就形成了神秘的微生物群”。

没有人能解释微生物之间是如何作用,使得茅台酒呈现出它独特的风味。上世纪50年代起,原轻工业部和茅台厂就一直在对茅台酒中微生物形成的微量成分进行研究。2006年,季克良在论文里称,茅台酒检测出1400种以上微量成分,是世界上微量成分最丰富的蒸馏白酒。陈仁远告诉《南方人物周刊》,其他酒如浓香、清香型,都在实验室中找到了它的本体香型,茅台酒没有,微生物在长久的发酵中产生出怎样复杂的变化,至今没有答案。

茅台镇君丰酒厂的工人在制作酒曲。图/本刊记者 大食

除却玄乎其玄的微生物,茅台集团还拥有其他酒厂难以做到的优势:可以无视成本地追求质量。

从原料开始,茅台集团采购的是本地最好的红缨子高粱,这种特产的高粱皮厚,作为食物很难被蒸熟,但能够耐得住酿酒时反复九次的蒸煮,且单宁含量高。每年8月至11月间,仁怀市粮油收储总公司以高于市场的价格(如2020年是9.2元/公斤)向本地农户收购红缨子高粱,符合茅台酒用质量标准的“应收尽收”。茅台集团只要颗粒饱满的高粱。

茅台集团的人力成本亦高于其他酒厂。在酿酒工人工资普遍三四千的茅台镇,茅台集团的酿酒工人可以拿到15万甚至更高的年薪。与优厚的福利待遇相匹配的,是高强度的体力劳动和严格的管理制度。

郑泽进厂后,才知道即使是重点学校的大学生,也需要在一线当五年酿酒工人。前辈叮嘱他:“好好干活,死也要死在晾堂里。”他被分配去制酒车间。在茅台镇的酒厂里,一般男工负责制酒,女工负责制曲,因为女性力气小,制曲的活儿相对轻松,而制酒车间常常需要翻动,搬运数个1500公斤以上的酒糟堆,讓它们在不同时段蒸煮、摊凉、发酵。

冬天的时候,郑泽凌晨3点就要起床,5点到岗。夏天时酒甑(蒸高粱的大型炊具)旁边的温度高达六十多度,“衣服成天都是湿的,没办法开空调,因为酿造酱香型白酒必须在高温的环境里。”只有在每个月酒糟入池发酵时,工人们才会放窖期假。

“天下第一瓶”。图/本刊记者 大食

酱香型白酒的工序是蒸煮九次高粱,煮完以后加酒曲入窖池发酵,从第三次蒸煮时开始取酒,一共取七轮,最终的酒由七个轮次的酒混合调配而成。整个工序需要一年的时间。“成本的消耗不仅在于此,新出的酒不能卖,还需要储藏四年,”郑泽说,“五年间,这批酒只有投入,没有回报,每一步都不计成本,用最好的,有几个酒厂耗得起?”郑泽说道。

茅台集团的储藏车间远多于生产车间,这意味着它能够更多且更精准地储藏,不同车间、不同班组、不同轮次的酒分级储存,将不同的味道严格区分。“其他酒厂做不到的,小酒厂最多几十个基酒数,大的酒厂有上百个,而茅台有上千个。”郑泽介绍。

我们参观了几家酒厂后,觉得茅台酒难以复制的原因可能还在于酿造和调酒都无法适用科学的规范。这一项古老而传统的工艺,至今只能由年复一年积累经验的老师傅来把关。郑泽提到一个细节,每一年高粱收上来后,老师傅会咬开高粱粒,看这批高粱皮的厚度和软硬,由此来决定加水量和蒸煮的温度,每一轮蒸煮结束后,老师傅会根据情况,决定下一轮加水、加曲的数量,摊凉的时间,起堆的温度。这是一种只能靠经验而无法被规范精准把控的工艺。

实际上,严格按照这套传统工艺酿出的酒都算是茅台镇质量上乘的酒。为了降低成本,一些酒厂会在工艺上动手脚,比如用酿酒后丢弃的酒糟铺在食用酒精上蒸馏,串入食物的香味,这样生产的酒充斥于茅台镇的大街小巷。

“能赚更多为什么不赚?”

许兴,君丰酒业生产部经理 图/本刊记者 大食

雾中的茅台镇全景,据说这里是7.5平方公里核心区,整个河谷都可以闻到浓浓的曲味。图/本刊记者 大食

婷婷读的是师范类院校,即将毕业,但不愿做老师,正准备参加茅台集团今年的校招。“仁怀老师的工资不高,一个月也就三四千,除了酒,仁怀很多行业的工资都不太高。” 婷婷说,但仁怀的物价远高于周边,甚至超过了遵义市,直赶省会贵阳,“仁怀属于消费型城市,很多东西没有自己的生产厂房,服装、鞋子、日化,还有蔬菜、农作物,都要从外面进货。”

大量做酒生意的人涌入,进一步拉高了仁怀的物价。这种感受体现在方方面面,从早餐一碗粉的价格,到房价。在遵义的早餐店里,一碗粉卖6元,而仁怀要卖11元起,老板解释说:“虽然价格低卖得多,但这边有钱的人多,外来的也多,不愁卖。”

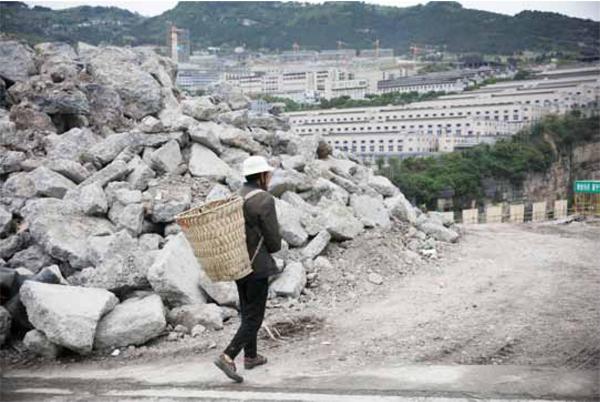

2021年第一季度,遵义市汇川区的新房均价在7000元左右,仁怀市区新房均价为8000元左右,二手房均价甚至超过8500元。很多在茅台镇工作的人都住在仁怀城内。茅台镇寸土寸金,地皮要尽量留给酒厂,加上为保护生产环境,仁怀市于2009年11月启动了居民搬迁工作,近两万人从茅台镇搬到了仁怀市区。城内的国酒新城小区1期到5期,就用来承接这些搬迁人口。

最先搬的是茅台集团的员工。赵海荣目前住在国酒新城1期,是已经退休的茅台酒厂工人。他回忆,酒厂在2010年发通知,要求所有员工三个月内都要从厂区周围搬走。他对搬迁乐见其成,搬到市区后生活方便很多,无论是买东西还是出行。每天茅台酒厂还会安排大巴车接送员工上下班,半小时一班车。茅台员工搬迁后,附近居民也慢慢跟着搬了出来。

仁怀市内看不到像其他城市那么普遍的共享单车及电动车,取而代之的是大量出租车和网约车。一位出租车师傅说,当地出租车公司一天要收260元份子钱,遵义才收150元,因为仁怀生意更好,他自己买的车,不用交份子钱,一个月能赚一万多元。出租车在仁怀市内打表,去一趟茅台镇则固定收费50元,价格定得很有底气,“行不行?不行就走了。”

茅臺镇赤水河谷

千亿“小”镇

2021年2月10日,贵州茅台报收2627.88元/股,创造历史最高股价纪录。尽管股价在春节以来出现大幅下调,但贵州茅台依旧是A股最贵的股票。

巨大的经济体量使得茅台集团与小镇的行政体系形成微妙关系。茅台集团的不少“官职”均大过茅台镇甚至仁怀市,仁怀市委书记是正处级干部,而茅台集团董事长为副厅级干部。

沿着赤水河两岸的“中国白酒黄金三角带”,虽然还有郎酒、习酒、泸州老窖和五粮液等大型酒企,但没有任何一地如茅台镇,靠一家企业、一个产业支撑着整个地区。

如此巨大体量置于一座山中小镇,常常出现很多难以解决的问题,有些令茅台镇和仁怀市各级政府都头疼。人人都知道茅台镇堵车,往来车辆多,进出的大货车多,而进出镇子的公路只有两车道宽,一辆大货车转不过弯,或者一辆车停在路边占了道,就可能把路堵死。经济发展迅速,但路没办法拓宽。

“赤水河边每动一寸,无论是靠近山还是靠河,得国土资源部来规划和管理,日常有卫星在天上监管,很严格。”黄黔华说,他是仁怀酒文化研究会执行秘书长,此前是《贵阳晚报》的记者,关注茅台镇和赤水河多年。

黄黔华介绍,赤水河的环保要求十分严格,它的干流是长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区,流域又分布着诸多国家级自然保护区,对于本地政府来说,多动一寸土就多一寸风险,怕影响到自然环境和其中的微生物。

在打击低价假冒白酒上,当地政府也有很多无奈。黄黔华说,仁怀酒行业里有一句玩笑,“贵阳市观山湖区茅台镇”,因为很多打着茅台镇名号的低价酒都出自于贵阳市观山湖区。尽管本地人都在担心仁怀和酱香型白酒的名声被破坏,但仁怀市政府也没办法跨区域干涉,制作低价酒虽然不符合酱香酒的工艺,但没有触犯法律,因此也无法在法律层面上解决。

四川的二郎镇正在大兴土木,赤水河对岸是贵州习酒的厂房。图/本刊记者 大食

电商平台助推了低价酒的销售,淘宝、拼多多等平台上都有“9.9元一瓶包邮”的茅台镇酱酒,有些直接盗用了茅台镇酒厂的商标,导致一些酒厂不愿意开辟电商销售渠道,以免真假混淆。

黄黔华到酒文化研究会后发现,近几年来仁怀的酒企更加在乎赤水河的保护和仁怀的品牌效应了,“大家把产区结成命运共同体,担心一个不注意,仁怀产区被毁掉。大多数企业都有一个起码的认识,环境和产区形象关系到自己的饭碗。”

很多茅台镇的酒企单独靠自己的品牌,很难在这个市场立住脚。除了茅台,以及国台、钓鱼台等第一梯队的大酒企,其余的品牌虽多,但影响力有限,品牌“散、小、乱”的问题在业内被反复提及。黄黔华说:“仁怀只能说有三千多个商标,很多商标可能注册以来没有生产过酒,整个仁怀产区,真正称得上(酒企)品牌的并不多。”

酒厂打造品牌的方式五花八门。当地不少酒企取名都带有“黔”字,寓意代表贵州。 白传正投资的酒厂也是如此。有时,会有不认识这个字的人问他,“你们是黑今集团吗?”“你不认识黔字?中国省份简称不知道吗?高中怎么混过去呢?”这名酒企负责人生气骂道,他2012年开始在茅台镇投资。

在一次酒席上,白传正提到这件事,想出办法,“为了普及大家对黔字的认知,在全中国搞比赛拼写黔字,凡是答对的经销商,奖励十箱我们的酒。”

团队的人纷纷附和,他们都跟着白传正多年,前几年进入酱酒行业,举起酒杯,“感谢老大。”

“不要叫我老大、老板 ,以后对内对外统一口径,叫白总。”白传正笑答。

两代人

本地人喝白酒不看品牌,按滴滴司机龙师傅的话说就是“牌子没有用,瓶子里装的才算数”。大多数人买酒,都是从亲戚朋友的酒厂买刚酿出来的坤沙酒,早前还能选择买味道最好的三四五轮次的酒,后来酒厂都混合七轮次的酒卖,价格不贵,50块钱一斤。酒买回来后,放在家里封坛、存储,等待年份足了以后拿出来喝。酱香型白酒越陈越好,一般人家都会囤几十甚至上百斤酒。

有的酒放上一二十年,家里举办婚宴、寿宴时,当地人才拿出来待客,有时候舍不得直接用,会找调酒师加上新酒勾调。装酒的瓶可以找人定制,仁怀市婚宴上的酒瓶时兴用新人的照片作装饰。

酿酒的方法在本地尽人皆知,茅台酒厂又一家独大,所以酿酒的人,以及喝酒的人,都没有很强的品牌观念。黄黔华回忆,改革开放初期的1980年代,仁怀第一批民营企业刚起来的时候,“整个贵州都在发酒疯,家家户户都在做酒,一个窖池也能开酒厂。”

那时像怀庄、酒中酒这些做自己品牌的企业属于少数,盗用茅台商标做侵权酒才是主流。很多人赚钱以后,不断地扩大产量,散酒销售有限,就开发贴牌业务,大量卖基酒,走薄利多销的路子。

唐晖觉得这是上一代人不成熟的地方,无论是现代企业管理,还是品牌意识,都将会在仁怀酒业的新生代里得到改善。他之前是茅台集团员工,2014年辞职后成立了自己的酒厂本味坊。

酒厂发展初期,没有很大的产能,唐晖暂时放弃了对量的追求。中小企业做酒大多是承包制,整个班组12个工人,包给工头。酒厂与工头之间签对赌协议,“例如,保产的部分按两块五一斤算,超出的部分可能每斤三块,团队里大家分,这样质量容易出问题,超出的越多,酒的味道就越淡。”

唐晖没有把生产承包给工头,而是跟每一个工人签订合同,給他们保底工资,每一个轮次五千元,一年整套工序下来,工人的保底工资有六万多元,只在超出少量的范围内加钱,过量不算,“这样我至少不用担心工人半夜起来加糖化酶。”

在品牌的设计上,唐晖自己取名,起了slogan,写了一首小诗印在酒盒上,还专门去景德镇找师傅做天青色冰裂纹瓶身的酒瓶。“我想要有自己独特的东西,有个性,而不是大红大黄,或者像茅台。”

茅台镇到处都是酒局

通向茅台镇的高速公路上,突然伸出一只巨手与你干杯。图/本刊记者 大食

和前辈不同,当地年轻一代酒企负责人的行事风格在转变,不过,对于酿酒的传承没有变。唐晖对于做酒是外行,现有的知识是他向多位老师傅请教得来的,“仁怀的老工匠有传承的担当,只要想学,他们会愿意教,把别人家的孩子当自己的孩子去传承。”很多老工匠加入了行业协会的专家库,义务参与酿酒、品酒培训的讲授工作。

许师傅做了大半辈子酒,做酒最初只是谋生的手段,后来他成为了君丰酒厂的总工程师。他坐在宽敞明亮的办公室里,让我们不要叫他经理。“师傅,还是叫我师傅吧,”他用不标准的普通话说道。

谈到传承酿酒这门手艺,他有一丝遗憾。许师傅有两个儿子,以前教了大儿子三年,后来大儿子没做,去做酒包装方面的生意;小儿子进了茅台酒厂,负责消防安全工作。“年轻人有自己的想法”,许师傅解释,做技术(酿酒)要下车间,辛苦,自己在车间做了十几年,每个环节都要接触到,这样不管哪里出了问题都能解决。

宋大飞没有外出务工,他专注于在老家酿酒。他从窖里拿出存了15年的老酒展示给我们看,舀出一小勺请每人喝一口。这种酒他不卖,市面上也很难买到。他希望把酒的生意做得更长远。妻子刚生了二胎,要照顾小孩,有时候跟着他一起看店。

杨华依然用“圈层销售”的方式做生意,他说不愁卖。几天的交谈之后,他反而不想让自己的名字出现在人前,“不着急,等我把酒做得再好些,不知道能不能做出和茅台一样的味道。”

李立的广告投入越来越多,已经是互联网平台广告的大投放商。他所信奉的商业逻辑不同于传统卖酒人,从投入的第一则广告,到目前收回的最后一笔订单,一切靠数据推演计算,遵循固定的公式,“卖什么都能做好”。只是酱酒正热,他们进入这个领域,难免厮杀。

每个人都有属于自己的故事,在茅台镇,一个“酒”字可以串联起一切。赤水河流淌在夜色中,对岸一条街灯火通明,数不清的“酒”招牌高高悬挂在黑暗中,发出五颜六色的光,显得更乱,更亮。

(为保护采访对象的隐私,郑泽、吴文轩、方思远、李立、杨华、白传正皆为化名)

——美丽赤水河