黄淮北片水地小麦育种现状及性状演变分析

郭凤芝,林坤,郭凌云,李思同,任自超,葛振勇,王冲,庞建新,田顺顺,王应党

(菏泽市农业科学院,山东 菏泽 274000)

小麦是我国第二大粮食作物,是我国特别是北方人民的主要口粮。黄淮冬麦区是我国小麦的主产区,常年种植面积1 333.3万hm2以上,占全国小麦播种面积的50%以上,总产占全国的60%以上。国内学者针对不同麦区小麦品种及种质材料农艺性状的演变已经做过深入研究[1-14],近几年区试参试品种的研究逐渐增多[15-32],但针对黄淮冬麦区北片区试品种的研究较少[27,30],因而需加强,为今后黄淮冬麦区小麦新品种选育提供参考。

关于黄淮冬麦区区试参试品种(系)的研究,张运校等[27]认为,育种中首先要重视有效穗数,同时还需协调穗粒数和千粒重之间的关系,每公顷有效穗数应在700.9万~819.0万之间,在此范围内再重视千粒重,实现产量最大化。王继滨等[31]认为,穗粒数对产量的直接贡献最大,其次为有效穗数,旱地小麦应注意选育能形成一定群体基础的穗粒数较多品种。孟丽梅等[28]认为,参试品种产量构成因素对产量的直接贡献大小顺序依次为有效穗数>千粒重>穗粒数。但以往研究所用品种数量较少,为此本研究对近9年(2012—2020)黄淮冬麦区北片水地组区试338个参试品种(系)的产量及农艺性状表现与演变进行分析,探讨黄淮麦区小麦育种现状及发展趋势,为今后小麦育种和生产提供参考依据。

1 数据来源

数据来源于2012—2020年黄淮北片小麦冬水组区域试验菏泽试验点试验报告,共计338个参试新品种(系)。利用Microsoft Excel和DPS数据分析软件进行统计分析及作图。

2 育种现状及性状演变分析

2.1 黄淮冬麦区北片育种现状分析

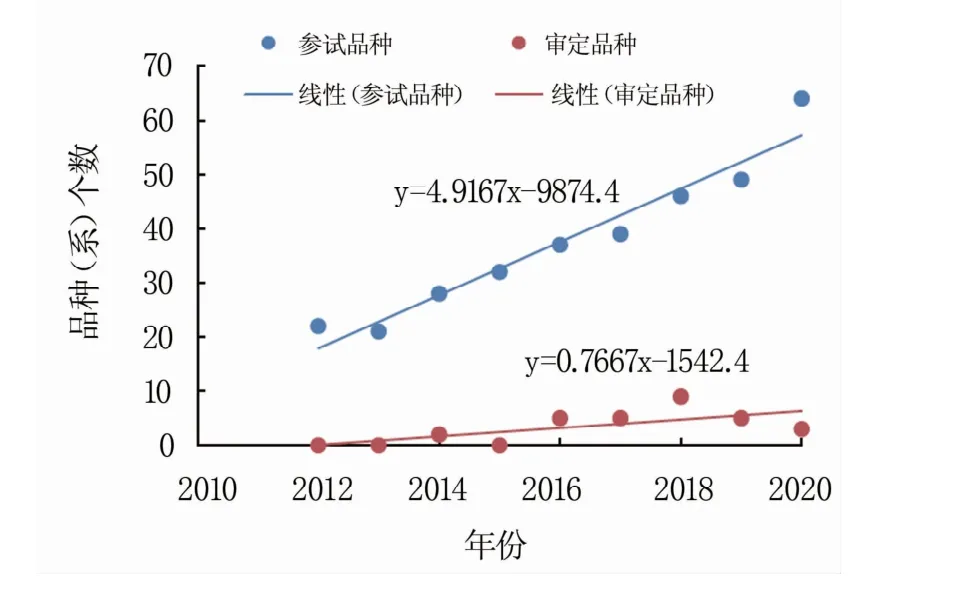

由图1可以看出,近9年黄淮冬麦区北片参加区试及审定的品种(系)数量均呈上升趋势,共有338个参试,审定29个。其中,2014年审定小麦新品种2个,即邯麦16和鑫丰296;2016年审定小麦新品种5个,即邢麦13、邯麦17、冀麦325、山农29和衡S29;2017年审定小麦新品种5个,即科农2009、俊达129、齐麦2号、山农28和山农30;2018年审定小麦新品种9个,即邯麦19、裕田麦119、俊达子麦603、石麦26、中信麦99、山农27、莘麦818、泰科麦33和山农24;2019年审定小麦新品种5个,即登海206、菏麦22、良星69、圣麦102和中麦23;2020年审定小麦新品种3个,即轮选145、良星68和鲁研128。

图1 近年黄淮冬麦区北片品种审定及参试情况

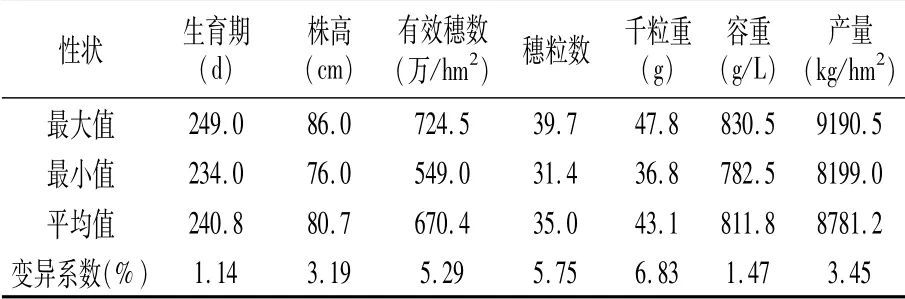

由表1可以看出,审定品种的产量变幅较小,变异系数为3.45%,产量水平整体较高。产量构成因素中,千粒重的变幅较大,变异系数为6.83%;穗粒数的变幅次之,变异系数为5.75%;有效穗数的变幅稍小,变异系数为5.29%。生育期、株高、容重的变幅较小,变异系数分别为1.14%、3.19%、1.47%。以上说明此阶段审定品种的有效穗数已经达到较高水平,产量的提高主要通过粒数、粒重的增加。

表1 黄淮冬麦区北片水地组审定品种的农艺性状表现

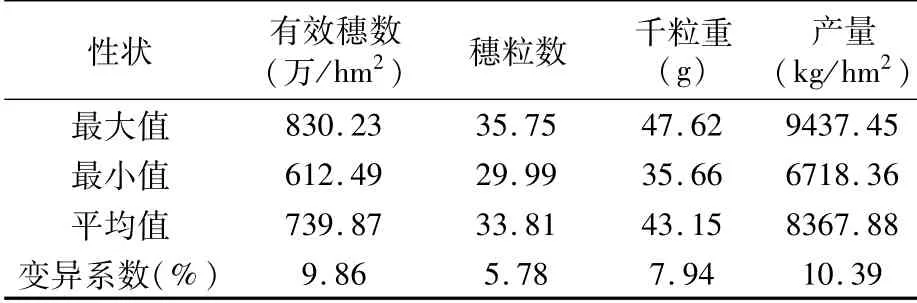

参试品种(系)的产量变幅大,变异系数为10.39%;有效穗数变幅较大,变异系数为9.86%;千粒重变幅次之,变异系数为7.94%;穗粒数变幅较小,变异系数为5.78%(表2)。说明,此阶段群体有效穗数是影响参试品种(系)产量的主要因素。

表2 黄淮北片水地组参试品种(系)产量性状表现

综合分析认为,今后小麦产量遗传改良的重点,应在保证有效穗数的前提下增加穗粒数、提高千粒重,即有效穗数(600~750)万/hm2、穗粒数35粒左右、千粒重45 g左右、株高80 cm左右的小麦品种更容易实现高产。

2.2 产量性状演变分析

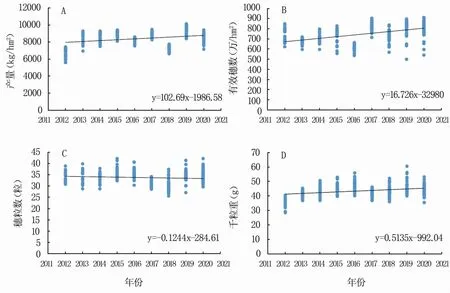

参试品种(系)产量存在年际间波动,但整体呈上升趋势(图2A),线性拟合结果表明平均每年增产126.8 kg/hm2,相比同类研究结果偏大(2012年赤霉病大发生、2018年严重倒春寒,当年产量过低,可能导致线性拟合结果偏大)。

参试品种(系)的有效穗数存在年际间波动性变化,总体呈增加趋势(图2B),线性拟合结果表明平均每年增加14.89万/hm2。2016年因为播种较晚有效穗数明显降低,仅为612.5万/hm2;其余年份总体较为稳定,表现为2013、2014年较少,约为669.9万/hm2,2017年最多为830.2万/hm2(群体过大,灌浆后期发生严重倒伏)。

穗粒数整体呈下降趋势(图2C),与有效穗数变化相对应,线性拟合结果表明平均每年减少0.18粒。2017年因群体过大,不孕穗数增加,穗粒数减少,说明穗数已经接近最大限度;2018年倒春寒严重,死茎、死穗、不孕穗致使缺粒严重、穗粒数降低。

千粒重年际间波动较大,整体呈增加趋势(图2D),线性拟合结果表明平均每年增加0.72g。2012年赤霉病大发生,灌浆后期干旱,影响籽粒发育,导致千粒重降低,仅为35.7 g;2013年倒春寒,下落穗稍多,灌浆后期倒伏,千粒重降低,平均为41.1 g;2016年千粒重最高,平均为47.6 g;2017年灌浆后期发生严重倒伏,影响籽粒灌浆,千粒重降低,平均为41.6 g。

图2 近年黄淮北片水地组小麦品种(系)产量性状演变

2.3 产量三要素之外其它农艺性状演变分析

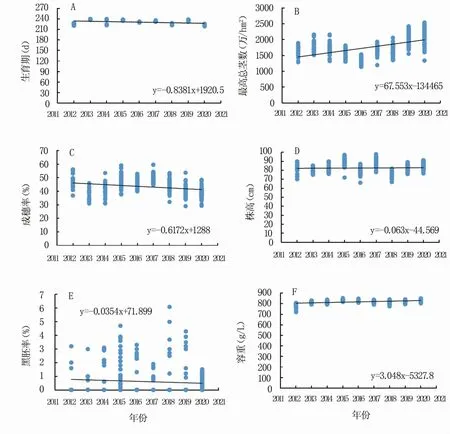

近年育成小麦新品种(系)的生育期变化不大,整体呈下降趋势,但趋势不明显(图3A),线性拟合结果表明平均每年缩短0.59 d。群体最高总茎数受品种特性和气候环境的双重影响,总体呈增加趋势(图3B),线性拟合结果表明平均每年增加47.63万/hm2。成穗率、株高、黑胚率受气候环境影响较大,不同年度间存在波动性变化,但整体变化趋势不明显(图3C、D、E)。容重呈增加趋势,线性拟合结果表明平均每年增加3.12 g/L(图3F)。

3 讨论

张运校等[27]认为,产量三因素对产量均有正向作用,以有效穗数对产量的作用最大,其次是千粒重,育种中首先要重视有效穗数,同时还需协调穗粒数和千粒重之间的关系,即今后小麦品种有效穗数应在(700.9~819.0)万/hm2之间,在此范围内再重视千粒重,从而实现产量最大化。黄兴蛟等[22]认为,产量与每公顷穗数、穗粒数、千粒重极显著正相关,三者对产量贡献关系为每公顷穗数>穗粒数>千粒重,小麦产量遗传改良的重点是保证每公顷穗数,同时提高穗粒数、粒重,保证产量构成因素协调。孟丽梅等[28]认为,有效穗数对产量的影响最大,对产量的提高起到主要作用,千粒重对产量的直接影响仅次于有效穗数,而穗粒数对产量的影响最小。本研究认为,2012—2020年黄淮北片小麦冬水组审定新品种的有效穗数已经达到较高水平,产量的提高主要通过穗粒数、粒重的增加,即今后小麦产量遗传改良的重点,应在保证有效穗数的前提下增加穗粒数、提高千粒重。这与黄兴蛟[22]、张运校[27]、孟丽梅[28]等的研究结果略有不符。其原因可能与近年参试品种(系)千粒重大幅提高、单位面积穗数接近极限、穗数过多增加倒伏风险有关。

图3 近年黄淮北片水地组小麦品种(系)农艺性状演变

4 结论

近年(2012—2020)黄淮冬麦区北片审定及参加区试的品种数量均呈上升趋势。29个审定品种的产量变幅较小,整体产量水平较高,产量构成因素变幅表现为千粒重>穗粒数>有效穗数。338个参试品种(系)的产量变幅大,产量构成因素变幅表现为有效穗数>千粒重>穗粒数。从演变趋势看,产量在年际间波动较大,但整体呈上升趋势,有效穗数、千粒重呈增加趋势,穗粒数呈下降趋势。综合分析认为,中多穗品种更适合黄淮冬麦区北片的气候和生产条件,即有效穗数(600~750)万/hm2、穗粒数35粒左右、千粒重45 g左右、株高80 cm左右的小麦品种更容易实现高产。