格雷马斯视域下《姜子牙》的叙事结构探析

□ 靳盼

《封神演义》作为中国古代著名的神魔小说,为电视剧、电影、游戏等提供了丰富的叙事文本素材。上映于2020年的国产神话动画电影《姜子牙》在《封神演义》的神魔故事体系之上进行了改编与重写。影片以姜子牙、小九、九尾妖狐和天尊为主要角色,讲述了封神大战后的故事。电影通过对人们所熟悉的文本进行陌生化的处理,一方面摆脱了旧调重弹的窠臼,带给观众新鲜感;另一方面,围绕一个为人熟知的神话,以番外的形式演绎了一个全新的故事文本,使观众产生了陌生感,且不同于主题鲜明的传统动画,伦理与道德困境的主体故事对于观影者来说略显艰深,以至于电影的故事与主题未能得到很好的传达,这也是电影最终高开低走的原因。因此,明晰电影的叙事文本是我们了解《姜子牙》的价值与内涵的途径,而格雷马斯的叙事学理论恰恰为我们分析该电影提供了一种范式。

法国结构主义语言学家格雷马斯(Algirdas Julien Greimas)致力于探索文本的叙事语法与传达的意义。深受瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure)的影响,他将结构主义语言学的分析拓展应用到了叙事文本的研究中来。格雷马斯认为叙事文本实质是一种句法结构的延伸。同时,他还秉承了结构主义学者二元对立的思想,认为二元对立是意义产生的最基本结构,文本的表层结构和深层结构共同构成这组对立关系的两个方面。在具体的操作层面,由于文化产品的呈现是由内在走向外显的过程,通过对外显结构的拆解与分析,可回溯叙事文本表层结构和深层结构的意涵。

本文通过对电影《姜子牙》表层结构与深层结构的分析,探索以下问题:这部电影究竟讲述了一个怎样的故事?角色之间存在着怎样的关系?电影传达出怎样的内涵?

一、表层结构——救一人亦救天下

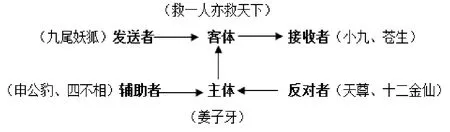

在格雷马斯看来,六组、三对相对立的行动范畴——主体与客体、发送者与接收者、辅助者与反对者——共同构成了解读叙事文本表层结构的基础元素,而该“行动元模型”又以“产生欲望或愿望阶段、具备实现欲望的能力阶段、实现目标阶段以及得到奖赏阶段”四个行动程序为基础。四个行动程序在《姜子牙》中表现为以下方面。

(一)产生欲望——拯救小九

欲望是故事的源头,正是主体的欲望催生了其行动的动力。封神大战后姜子牙奉天尊之命诛杀九尾妖狐,却在剑斩妖狐之时,偶然看到了妖狐体内的小女孩小九,不愿伤害无辜的姜子牙只得放走了九尾妖狐。在面临救一人还是救天下的困境时,姜子牙深信的“一人不救何以救苍生”与天尊秉持的“舍一人而救苍生”的观念发生了激烈的对撞。姜子牙拯救小九的欲望占领上风的同时,亦实现了对天尊的违逆,激化的矛盾关系拉开了故事的序幕。

(二)具备能力——重振精神

能力是主体转换状态、实现目标的必备要素。在电影中,姜子牙助周伐纣,一战封神。作为众神之长,他的能力毋庸置疑,因其忤逆天尊,神力封印且贬谪北海,意志消沉。小九的意外出现使得姜子牙转换状态,重拾实现目标的能力。

(三)实现目标——救一人亦救苍生

获得能力的主体产生了行动,使得事件的状态随之变化,造就了叙事文本的高潮。姜子牙坚守着“一人如露水,众生如江河,不救一人,何能救众生”的信念,既有救小九一人的小理想,更有救苍生的大抱负,因此姜子牙的目标实现体现在两个层面。从格雷马斯的叙事转化公式来看,第一,姜子牙(S1)斩断连接小九的宿命锁(F),小九(S2)的灵魂获得(Λ)自由(O1),公式表示为:F(S1)⇒[(S2VO1)→(S2ΛO1)],姜子牙实现了救小九一人的目标;第二,姜子牙(S1)斩断了天梯(F),众生(S3)摆脱(Λ)了天尊对世间的安排(O2),公式表示为:F(S1)⇒[(S3ΛO2)→(S3VO2)],姜子牙兑现了“世间再无流离失所,众生再无谎言愚弄,天下再无不公”的宏愿,实现了拯救天下苍生的目标。

(四)获得奖赏——宏愿得现

这一阶段是判断主体与客体最终关系真实性的阶段,是对“实现目标”阶段的回应与再确认,需要从文本与内涵两个层面进行分析。虽然影片最后姜子牙被关在了渡劫城,即在文本层面姜子牙未能获得奖赏,被投入天牢;在内涵层面,天尊受罚,世间重获安宁,小九也转世成为无忧无虑的小女孩,姜子牙“救一人亦救苍生”的宏愿得以实现。文本否定与内涵肯定的结果对应了格雷马斯所言的“秘密”式获得奖赏的真实性结果。

格雷马斯认为,任何故事都是以“行动元模型”为框架的书写。在四个行动程序的分析基础上,笔者试将电影中的角色归纳于各自的行动元范畴。主体与客体作为叙事文本中最重要的两组行动元,“主体指的是充满欲望的存在体……客体指的就是被主人公渴望并且想追求的存在体。”姜子牙无疑是影片的主体,而主人公欲望指向的是“救一人”的理想,以及由此理想引发的“救天下”的大抱负,两者共同构成了客体行动元的范畴。发送者激励着主体欲望产生,并促使着主体将欲望贯彻到行动中,姜子牙“救一人”欲望的产生源于九尾妖狐的告知,因而九尾妖狐成为叙事文本的发送者,而客体指向的对象是小九一人与天下苍生,故小九和苍生成为行动元模型中的接收者。申公豹与四不相始终如一地支持着姜子牙实现愿望,甚至都献出了各自的生命,担任着文本中辅助者的角色,而天尊和十二金仙则阻挠着姜子牙,是影片中的反对者,如图1所示。

图1 电影《姜子牙》的“行动元模型”

二、深层结构——传统文化的复归

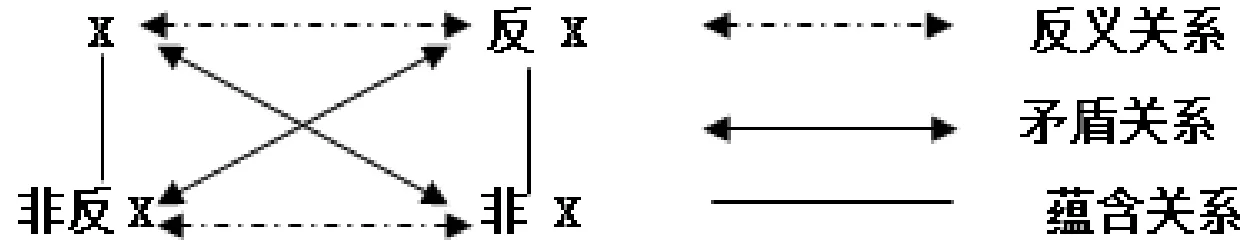

深层结构是先于文本的内在逻辑,格雷马斯将结构主义“二元对立”的思想引入到双层叙事的结构之中,扩展为探究文本深层结构的以两组对立元素为主要框架的“符号学矩阵”模型,这个矩阵“解决了意义基本结构的表征问题”。利用该理论模型,可以呈现电影《姜子牙》整体故事架构以及各要素之间的关系,进而发掘文本所蕴含的思想。

在格雷马斯的“符号学矩阵”理论中,故事起源于“X”和与其矛盾且对立的“反X”,“非X”与“非反X”同样也是一对对立项,是推动情节发展的因素。“X”与“非 X”、“反 X”与“非反 X”构成了两对矛盾关系,“X”与“非反 X”、“反 X”与“非X”构成了两对蕴含关系。在“符号学矩阵”中,对立关系是基本关系,而矛盾关系和蕴含关系是辅助关系,如图2所示,四个功能项充分展开,共同构成了影片的主要叙事结构,文本的意义也由之衍生。

图2 格雷马斯“符号学矩阵”

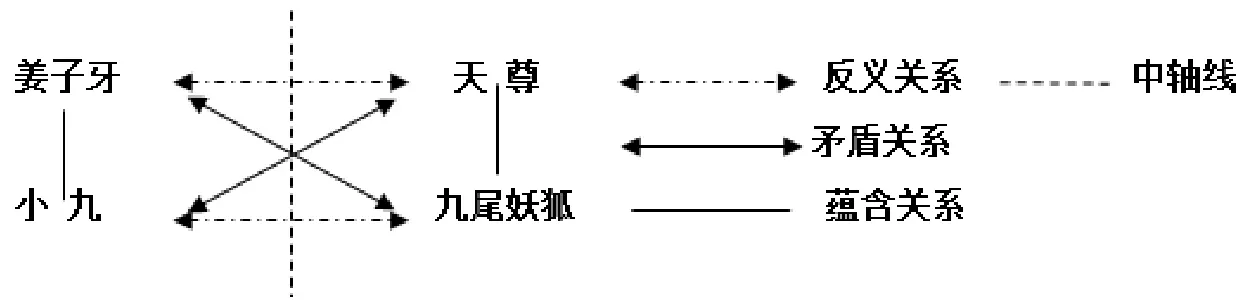

在反义关系层面,姜子牙作为同名电影的叙事主角,因坚信“一人不救何以救苍生”的姜子牙与持“舍一人而救苍生”想法的天尊产生了对立,两者属于同一语义轴的两端,故将“姜子牙”和“天尊”赋值于“X”和“反X”。人类女孩小九与妖狐领袖九尾妖狐因宿命锁而连结到了一起,两者同生共死,小九想要断开这段羁绊转世重生,九尾妖狐为避免形神消陨而加以阻挠,小九与九尾妖狐形成了电影中的另一对反义要素,分属于另一语义轴的两端,赋值于“非反X”和“非X”。在矛盾关系层面,姜子牙作为封神大战的引导者,与狐妖一族分属于不同的阵营,和九尾妖狐存在着天然的矛盾,而九尾妖狐欲小九转世重生,进一步激化了与姜子牙之间的矛盾。天尊视小九的生命如草芥,以牺牲其一人之生命而完成对三界的安排,小九则努力与命运抗争,断开宿命锁,两者呈现出一对矛盾关系。在蕴含关系层面,姜子牙与小九有着相同的价值取向,小九的理想蕴含于姜子牙的宏愿中,两者构成一对蕴含关系。九尾妖狐与天尊的关系则需要从主观和客观两个层面来考量:在主观层面,九尾妖狐自愿成为天尊挑起封神大战、一统三界的诱因,沦为天尊的附庸;在客观层面,九尾妖狐虽对天尊表现出的强烈反叛,但以影片末尾天尊投下一朵花就诛杀了九尾妖狐及其狐族的能力来看,天尊完全有能力在故事开篇就阻止其逃走,天尊将其作为姜子牙斩去善念的工具才纵容了九尾妖狐的逃离,九尾妖狐宛如一粒棋子,始终在天尊这位执棋者的掌控中,且二者共同拥有着极端个人主义的倾向,注定了天尊和九尾妖狐的蕴含关系,如图3所示。

图3 电影《姜子牙》“符号学矩阵”

从深层结构上看,《姜子牙》虽然在文本上对传统神话进行了创新与颠覆,但其内涵并未脱离传统文化的内核,仍是对中华文化与精神的呼唤。以中轴线为界,《姜子牙》符号学矩阵被分为左右两个对立的部分。在矩阵的右侧充盈着残酷与冷漠,天尊为一统三界,九尾妖狐为封神登天而视人命如刍狗,不惜挑起世间纷争来满足一己私欲,抹杀了世间一切美好的价值,是为不仁;而在矩阵的左侧,以姜子牙与小九为代表的人物与谎言愚弄相抗争,为流离失所者奔波,使世间免受战争的荼毒,珍视每一个生命的价值,期待创建一个百姓安其居、居者乐其业的大同世界,是对“仁者爱人”的践行。电影中,以姜子牙为代表的“仁者”斩断了象征着天尊操纵三界的天梯,最终获得胜利,“仁者无敌”的愿景投射到了现实。在此过程中,作为叙事主体的姜子牙在“格物、致知、正心、诚意”的内在磨砺中完成了其修养的成就,在“修身、齐家、治国、平天下”的抱负实践里发挥了其对于社会的功用,形成了“内圣外王”的人格,映射了儒家所歌颂的理想士人的形象。姜子牙并未枯坐北海超脱现实,而是以身载道,弘扬内心的善良光明,是“明明德”;依凭大勇气、大智慧,以牺牲自己一人为代价而渡尽众生,是“亲民”。影片末尾姜子牙以人性战胜神性,“至于至善”,实现了中国哲学的精神追求。对姜子牙这一人物形象的刻画与彰显完成了对传统文化的复归。

三、结语

对中国传统神话故事的创新与续写是“文化再生产的过程,应该集传承与颠覆于一体,在传承的基础上革新观念、注入当代精神”。一方面,电影《姜子牙》借用《封神演义》的神话体系,将西方学者提出的“电车难题”置于中华文化的语境之下,展现出了以姜子牙为象征符号的东方哲学的勇气与智慧,呈现了中华文化与东方智慧在解决现代性的命题中的价值,实现了对优秀传统文化的呼唤与复归。另一方面,《姜子牙》对传统文化并非是一味地回溯,而是批判式地创新发展。如《封神演义》的艺术价值常常为学者们所诟病,“章培恒等主编的《中国文学史》(下册)说其‘所写尤多荒诞无稽之谈’”;鲁迅在评价《封神演义》时说道:“似志在演史,而侈谈神怪,什九虚造,实不过假商周之急,自写幻想”。但在电影《姜子牙》中,无论是十二金仙还是九尾妖狐总是以面具示人,神怪形象最大程度上被抹去,人与人性成为电影表达的主要元素。又如《封神演义》原著虽架构宏大、剧情回旋跌宕,但是由于缺乏人物内心深处的挖掘与心理的描摹,书中人物趋于面具化、扁平化。姜子牙这一形象充分体现出原著在人物塑造上的艺术缺陷,作为全书主角,他更像是听命于神权、服务于王权的工具式人物,其一切行为动机、生死成败委于“命数”,如鲁迅所言:“封国以报功臣,封神以妥功鬼,而人神之死,则委之于劫数”,难以称得上是一个有血有肉的丰满的人物。电影《姜子牙》则将姜子牙置于伦理与道德的困境中,在挣扎与决断的摇摆中,道德、责任、善念、良知战胜邪恶的同时也实现了对神性的超越,彰显了其人性的深度,是对原著人物艺术建构的补充。

不可否认的是,电影《姜子牙》高开低走,口碑与预期存在一定差距。作为“封神宇宙”系列电影的第二部,《姜子牙》未能延续《哪吒之魔童降世》轻松的叙事风格,以略带悲情色彩的故事呈现了一个宏大而深刻的主题,给不少成年观影者以晦涩难明之感,更勿须说艺术感受力相对稚嫩的孩子们的观影感受。只有多样的叙事内容和灵活的叙事方式相结合,制作出“老少咸宜”的动画作品,“封神宇宙”系列电影甚至是国漫电影才能走出一条康庄大道。