关于河湖健康评估中指标赋分方法的优化

赵科学,王立权, 李铁男,张 柠

(1.黑龙江大学,黑龙江 哈尔滨 150080;2.黑龙江省水利科学研究院,黑龙江 哈尔滨 150077)

河湖健康评估工作在我国处于起步阶段,河湖健康评估可以使我们更加及时、准确、全面的了解河流湖泊的健康状况,是河长制、湖长制工作的重要抓手,同时可以为河流湖泊的保护、修复和开发利用等工作提供有力支撑。

彭文启提出,河湖健康评估应遵循科学性原则采用统一、标准化方法开展取样监测,准确反映河湖健康状况随时间和空间的变化趋势;应遵循适应性原则密切结合河湖长制的任务要求,可为强化河湖长制管理提供支持,可为河湖保护问责与社会监督提供支持[1]。《河流健康评估指标、标准与方法(试点工作用)(1.0版)》中提出河湖健康评估的指标应“能够反映河流健康状况随时间变化的趋势;尤其是通过对比,评估管理行为的有效性”[2]。

目前我国广泛采用的河湖健康评估指标赋分方法多停留在指标静态赋分阶段,鲜有提及指标动态赋分、指标变化趋势、河湖健康变化趋势等方面的内容,无法很好地满足反映河湖健康变化趋势的要求。目前缺少反映河湖健康状况变化趋势的指标动态赋分体系的相关研究,主要原因在于我国河湖健康评估工作起步较晚,数据资料不足。随着我国河湖健康评估工作的不断推进,相关研究工作不断深入,评估数据资料逐步累积,指标动态评估赋分研究将越来越成熟。

1 目前国内外主要的河湖健康评估指标赋分体系

美国是对河湖健康状况关注较早的国家,在1972年就颁布了“清洁水法”。美国环境保护署于1998年提出湖泊水库生物评价及生物标准的技术导则(US EPA,OW,1998)[3],美国现行河湖健康评价指标体系包括河流健康评价指标体系[4]和湖泊健康评价指标体系[5];1992年起澳大利亚以“澳大利亚河流评价系统”为主要工具开展了“国家河流健康计划”(Melissa Parsons等,2000)[6],后续又有“河流湿地健康评价框架”出台;1994年,南非水事务及森林部在启动的“河流健康计划”中提出了“河流生物监测框架”,后续又建立了“栖息地整体评价系统”和“栖息地完整性指数”[7];欧盟于2000年颁布的水框架指令中包含了“水体健康指标体系”(Kaika M,2004)[8]。其中在澳大利亚的河流健康评价系统对大型无脊椎动物的评价中,通过参照点的变化与监测点的实际变化的比率来反映河流的生态状况连续性,体现了动态趋势的评价内容,但是其中不仅涉及时间上的动态趋势,还涉及“参考点”与监测点之间的空间上的变化,这对河流生态状况变化的反映准确性有一定程度的影响。

图1 澳大利亚河流健康评价系统对大型无脊椎动物的评价流程

国内对河湖健康的关注较晚,2003年2月,李国英(时任黄河水利委员会主任)在全球水伙伴中国地区委员会治水高级圆桌会议上进行了题为“建立‘维持河流生命的基本水量’概念”的发言,发言中首次提出“河流生命”的概念(李,2003)[9]。截至目前,已有《河流健康评估指标、方法与标准(1.0版)》(水利部水资源司,2010)、《湖泊健康评估指标、标准与方法(试点工作用)(1.0版)》(水利部水资源司,2010)、《辽宁省河湖(库)健康评价导则》(丁立国等,2017)[10]、《山东省生态河道评价标准》(刘中会等,2017)[11]等数项指导河湖(库)健康评估工作的技术导则印发,2018年水利部水资源司编写的《河湖健康评估技术导则》(彭文启等,2018)[12]也进入了征求意见阶段。徐国宾应用“熵理论”,对白洋淀的湖泊健康发展趋势做出预测(2017)[13],何海吉利用模糊评价和层次分析法,通过对四川省西充县2012—2016年的水生态文明指标的对比研究,分析了西充县的水生态文明的发展趋势(2018)[14]。分析众多我国现有的河湖健康评估案例和河湖健康评价赋分体系[11-37],不同的评价赋分体系的差异主要体现在适用指标选择、指标阈值和指标权重上,对河湖健康评价体系的研究很少集中在动态趋势评价体系的建立上。

2 河湖健康评估指标赋分方法的调整

本文通过调整指标赋分体系,使指标能够在一定程度上反映河湖健康变化的动态趋势,从而使评估结果能够反映过去一个评估时段内,对河湖健康的保护、修复以及治理措施的成效。调整后的河湖健康评估指标赋分体系由评估指标的静态赋分、动态赋分和综合赋分三项构成,如图2所示。

图2 河湖健康评估赋分体系示意

2.1 评估指标静态赋分

河湖健康状况评估指标的静态赋分,直观的反映所评价河湖本评价周期内的各项指标状况,体现评价周期之内河湖自然生态的健康状况和为人类社会提供服务的能力。指标静态赋分与我国现行河湖健康状况评估指导文件中的指标赋分方法、赋分体系基本相同,以地表水资源开发利用率指标为例,赋分过程如表1所示。

表1 地表水资源开发利用率赋分

如果某条北方地区的河流,2019年度地表水水资源开发利用率为30%,按照表1,则该河流2019年度的地表水水资源开发利用率指标静态赋分应为100分。

2.2 评估指标动态赋分

评估指标动态赋分能够反映河流健康状况随时间变化的趋势,是对过去一个评价时段(一个评价时段是指过去一个或者几个评价周期)内河湖健康的保护、修复和治理措施成效的评价。评估指标动态赋分是对河湖长制管理行为的有效性的直接评价,可以为强化河湖长制管理提供支持,为河湖保护问责提供支持。

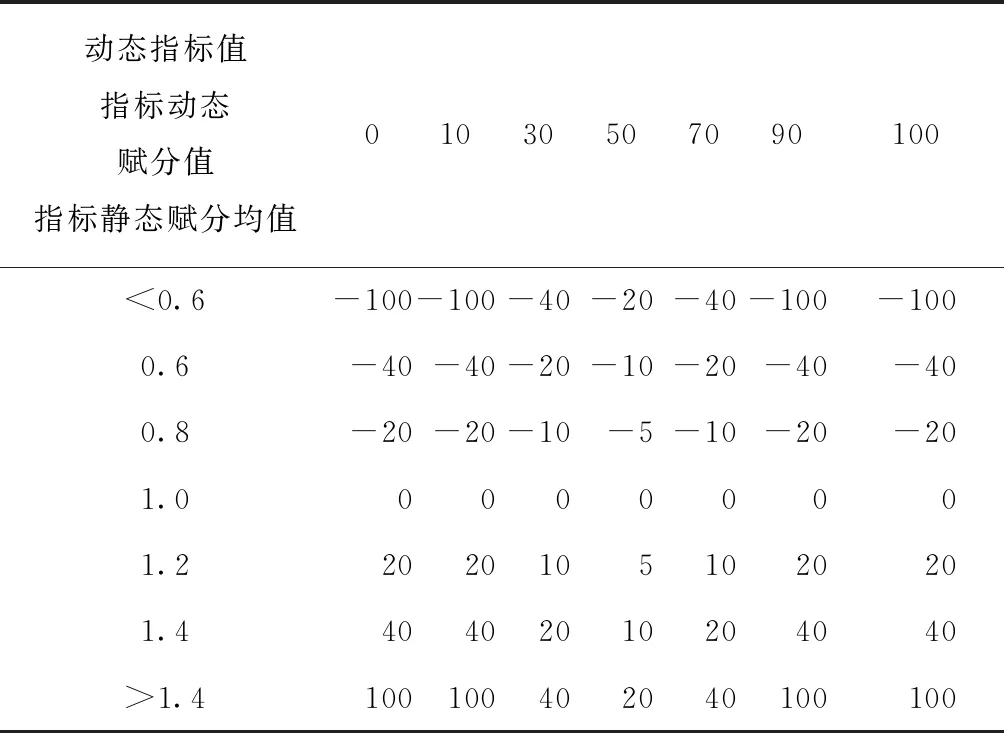

指标动态赋分过程如下,式(1)、式(2)为评估参数计算式,表2为评估指标动态赋分表(样表)。

(1)

(2)

式中:DI为动态指标,即评估时段初末静态指标(赋分)比;SIt0为评估时段初静态指标(分)值;SIt1为评估时段末静态指标(分)值。

针对公式(2),有以下几点需要说明:

第一,在评价时段初末静态指标(赋分)比值DI的计算中,可以采用静态指标值计算,也可采用静态指标赋分值计算。采用指标值计算DI,可以减少因指标赋分过程造成的误差;数据可信度更高,采用指标赋分值计算DI,更具有现实意义,因为在河湖健康评估中指标值与赋分值的对应关系往往是全面考虑当地河湖健康状况和经济社会发展情况而确定,所以指标赋分值比单纯的指标值更能综合的反映河湖自身生态健康状况和社会服务功能发挥情况,但存在适用范围的局限性,因为评价时段初末评估标准的调整变化可能会造成指标值和赋分值的对应关系发生改变,使得指标赋分没有可比性,这种情况下,就不能采用指标赋分值计算DI。因此在具体的河湖健康评估中要采用何种方式计算DI,还要根据河湖健康评价的具体情况而定。

第二,采用式(2)计算评估时段初末静态指标(赋分)比(DI)存在指标值越大(高)河湖健康情况越优的情况,反之,则应取“SIt1/SIt0”计算结果倒数后再对应赋分表进行评估的指标动态赋分。

表2 评估指标动态赋分(样表)

表2的特征及其现实意义如下;

(2)在表2中,当评估时段初末静态指标(赋分)比DI<1时,有评估指标动态赋分分值DIr<0;当DI>1时,有DIr>0。但是这只是一种赋分方式,根据不同河湖,不同指标的具体情况,指标动态赋分曲线会发生左右平移和变形,例如:在评价时段内,有大的河湖健康治理修复措施,因为该措施而变得更好的指标对应的动态赋分曲线就会向下平移。

(3)指标动态赋分值(DIr)越大,表示河湖健康变化趋势越优,该指标仅反映自身的变化趋势优劣,不同指标的DIr之间大小比较没有实际意义。

需要指出,本文中给出的指标动态赋分表和指标动态赋分图只是示例,在本文中作为分析DIr值的实际意义和变化趋势使用,和实际情况存在偏差,在进行参考研究时,还应根据河湖健康评估对象对赋分表和赋分曲线图进行调整优化,不宜直接使用。

2.3 评估指标综合赋分

指标综合赋分既反映了河湖目前的健康状况,也考虑到了河湖健康变化的趋势,可以综合反映河湖健康状况。指标综合赋分由指标静态赋分和指标动态赋分通过加权求和得出,计算公式如式(3):

R=SIr×WS+DIr×WD

(3)

式中:R为河湖健康评估指标综合赋分分值;SIr为河湖健康评估指标静态赋分分值;WS为指标静态赋分分值占综合赋分分值权重;DIr为河湖健康评估指标动态赋分分值;WD为指标动态赋分分值占综合赋分分值权重。

权重WS和WD的确定应以静态指标赋分为基础,综合考虑河湖健康状况和河湖周边社会经济发展情况、居民生活习惯等要素,采用熵权法综合确定取值,同时通过多次河湖健康评估工作,不断对WS和WD的值进行优化调整。建立指标动态赋分的主要目的是为了反映河湖管理措施的成效,对河湖自身水生态、水环境健康的反映程度并不高,因此通常情况下动态指标赋分值所占权重WD应小于静态指标赋分值所占权重WS。

3 结 语

评估指标动态赋分方式的优点如下:(1)评价结果更加全面,不仅评估了河湖的静态健康状况,也反映了河湖的健康状况变化趋势;(2)指导性强,与河湖长制契合度更高,反映河湖长制的实施成效,将指标动态赋分结果和河湖保护、治理和修复措施有机结合,可为这些措施调整和改进提供有力支持;(3)性价比更高,与原有的指标赋分方式相比,可在不大幅增加河湖健康评估工作投入的前提下,使河湖健康评估结果更加全面合理,对河湖健康的保护、修复以及治理工作有更强的指导性,使河湖健康评估工作的回报大幅提升。

——业绩赋分