基于数据挖掘的国医大师治疗溃疡性结肠炎 用药规律研究

许琳,王凤云,李娟娟,张佳琪,张泽丹,唐旭东

1.中国中医科学院,北京 100700;2.中国中医科学院西苑医院,北京 100091; 3.北京中医药大学研究生院,北京 100029

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是炎症性肠病的一种,以持续或反复发作的腹泻、黏液脓血便为主要临床表现[1],严重降低患者的生活质量。近10年来我国UC发病率迅速上升,约为3.44/10万人[2-3]。目前,UC的常规治疗主要包括5-氨基水杨酸、类固醇、免疫抑制剂和生物制剂,但存在部分患者无应答及难以维持长期缓解的问题[4]。多数UC患者需长期维持治疗,导致沉重的社会经济负担[5]。中医治疗UC有独特优势并取得了良好的临床疗效[6],因此,挖掘中医治疗UC组方用药规律具有重要的临床意义。本研究以首批国医大师治疗UC的验方和医案为对象,基于古今医案云平台V2.2.1、IBM SPSS Statistics 20.0软件对国医大师治疗UC的用药规律进行分析,以期为临床治疗UC提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献来源与检索策略

以“溃疡性结肠炎”或“痢疾”或“久痢”并含30位首批国医大师姓名为检索式,检索中国知识资源总库(CNKI)、中国学术期刊数据库(万方数据)建库至2019年12月31日收录的文献,并手工检索国医大师个人专著[7-14]及《国医大师专科专病用方经验(第1辑)脾胃肝胆病分册》[15]、《中国百年百名中医临床家丛书》[16]、《国医大师经验良方赏析丛书》[17]、《国医大师临床经验实录丛书》[18]中首批国医大师治疗UC的验方及医案处方。

1.2 文献筛选标准

纳入标准:①医案需在病历中明确注明患者西医诊断为UC或中医诊断为痢疾;②验方需注明为UC或痢疾验方;③患者年龄≥18岁。

排除标准:①中医诊断为痢疾但不符合UC西医诊断者,如细菌性痢疾等;②处方不全,缺少药物剂量者;③医案中患者有胃肠道肿瘤病史;④同一病例被多本著作纳入,以医案信息最完整者为准,只选其一。

1.3 数据库建立

依据纳入及排除标准筛选出符合要求的医案及验方,提取相关内容。医案提取:①患者姓名、性别、年龄、诊次;②中医证候,治法,方剂,中药组成,药物剂量,用法。验方提取:①适应证;②中医证候,治法,方剂,中药组成,药物剂量,用法。由一人将提取的数据录入古今医案云平台V2.2.1,两人对数据内容进行核对,确保数据录入准确。

1.4 数据规范

参考《中医诊断学》[19]、《中药学》[20]对数据进行规范。中医治法“益气健脾”“补气健脾”规范为“健脾益气”,“泻肝补脾”规范为“疏肝健脾”;药物名称“熟附块”“熟附子”规范为“附子”,“广木香”“煨木香”规范为“木香”;炮制方法对药物功效有明显影响者作为2味药进行区分,如“防风”“防风炭”,“生甘草”“炙甘草”等。

1.5 数据分析

采用古今医案云平台V2.2.1“数据挖掘分析”功能进行统计分析。在“基本信息”中对年龄、性别进行描述性统计;在“病证”中对中医证候进行频次统计;在“治法”中对治法进行频次统计;在“用药”中对中药频次、中药属性及高频中药组合进行统计,对中药配伍进行关联规则分析;在“多维分析”中选择“聚类分析”对前25味高频中药进行聚类,选择“复杂网络分析”根据统计结果设置边权重得到核心组合。根据中药频次统计结果对高频中药进行二分类法数据转换,应用IBM SPSS Statistics 20.0软件对高频中药进行因子分析,提取常用药物组合。

2 结果

2.1 文献纳入情况

共获得17位国医大师治疗UC的医案及验方,包括李振华(36则)、徐景藩(32则)、朱良春(24则)、何任(8则)、张镜人(7则)、李玉奇(7则)、方和谦(7则)、任继学(5则)、路志正(4则)、颜正华(4则)、张学文(3则)、周学文(3则)、周仲瑛(3则)、裘沛然(3则)、邓铁涛(1则)、王绵之(1则)、颜德馨(1则),纳入医案100则、验方49首,共计处方149首。医案涉及患者男性20例、女性16例,初诊36例、复诊64例。

2.2 中医证候

出现频次≥10的中医证候有7个,排名前3位依次为湿热内蕴、脾虚湿热、肝郁脾虚,见表1。

表1 149首国医大师治疗UC处方中医证候分布(频次≥10)

2.3 中医治法

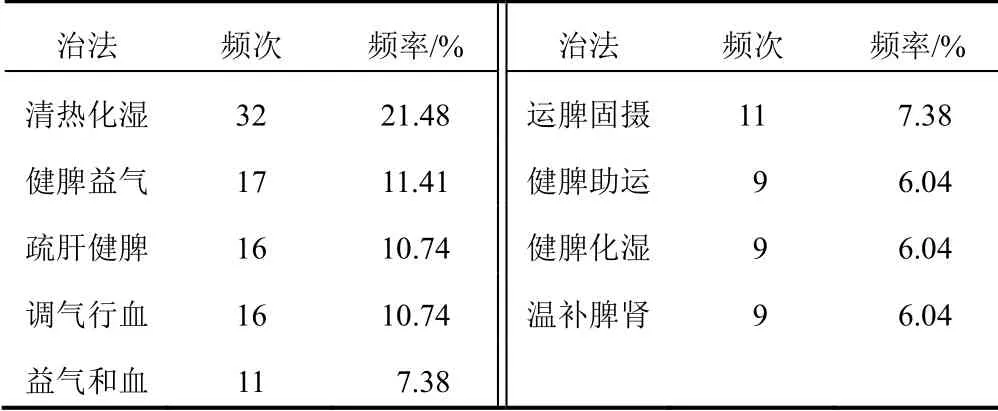

出现频率≥5%的治法共9种,排名前3位依次为清热化湿、健脾益气、疏肝健脾,见表2。

表2 149首国医大师治疗UC处方治法分布(频率≥5%)

2.4 用药频次

149首处方共使用233味药,频次≥10的药物共59味,排名前10位依次为炒白术、木香、白芍、茯苓、生甘草、仙鹤草、黄连、炙甘草、薏苡仁、地榆,见表3。

表3 149首国医大师治疗UC处方用药频次分布(频次≥20)

2.5 药物性味归经及制法

233味药物的药性(频次)前6位依次为温(547)、平(357)、寒(250)、微寒(223)、微温(77)、凉(50),药味(频次)前6位依次为苦(846)、甘(610)、辛(562)、酸(247)、涩(193)、淡(117),归经(频次)前6位依次为脾经(900)、胃经(695)、肝经(541)、肺经(523)、心经(355)、大肠经(373)。对炮制方法进行统计,其中炒炭炮制的药物(频次)依次为乌梅炭(21)、地榆炭(18)、槐花炭(11)、炮姜炭(6)、黄芩炭(6)、防风炭(5)、山楂炭(4)、茜草炭(4)、大黄炭(3)、焦楂炭(3)、藕节炭(3)、金银花炭(3)、白芍炭(2)、侧柏炭(1)、荆芥炭(1)、血余炭(1)、黄柏炭(1)。

2.6 配伍规律分析

2.6.1 高频药物组合

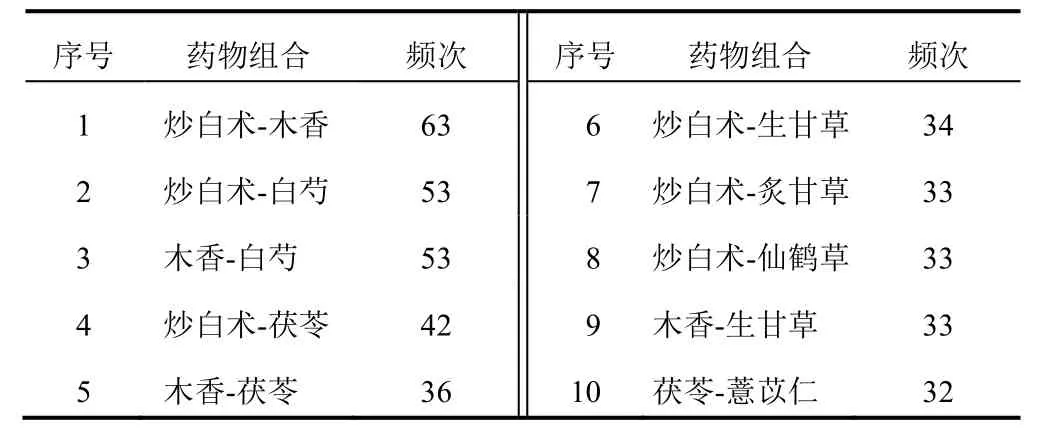

对药物组合出现频次进行排序,排名前10位的药物组合见表4。

表4 149首国医大师治疗UC处方高频药物组合(前10位)

2.6.2 关联规则分析

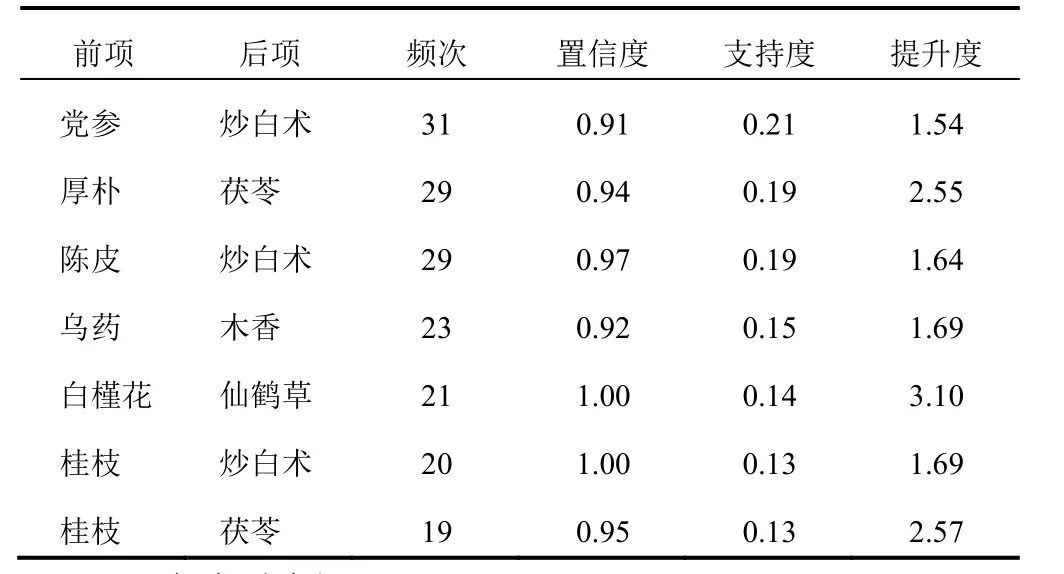

对149首处方药物进行关联规则分析,设置置信度>90%、支持度>12%,得到7组药物组合,见表5。

表5 国医大师治疗UC处方药物关联规则(置信度>90%、支持度>12%)

2.6.3 聚类分析

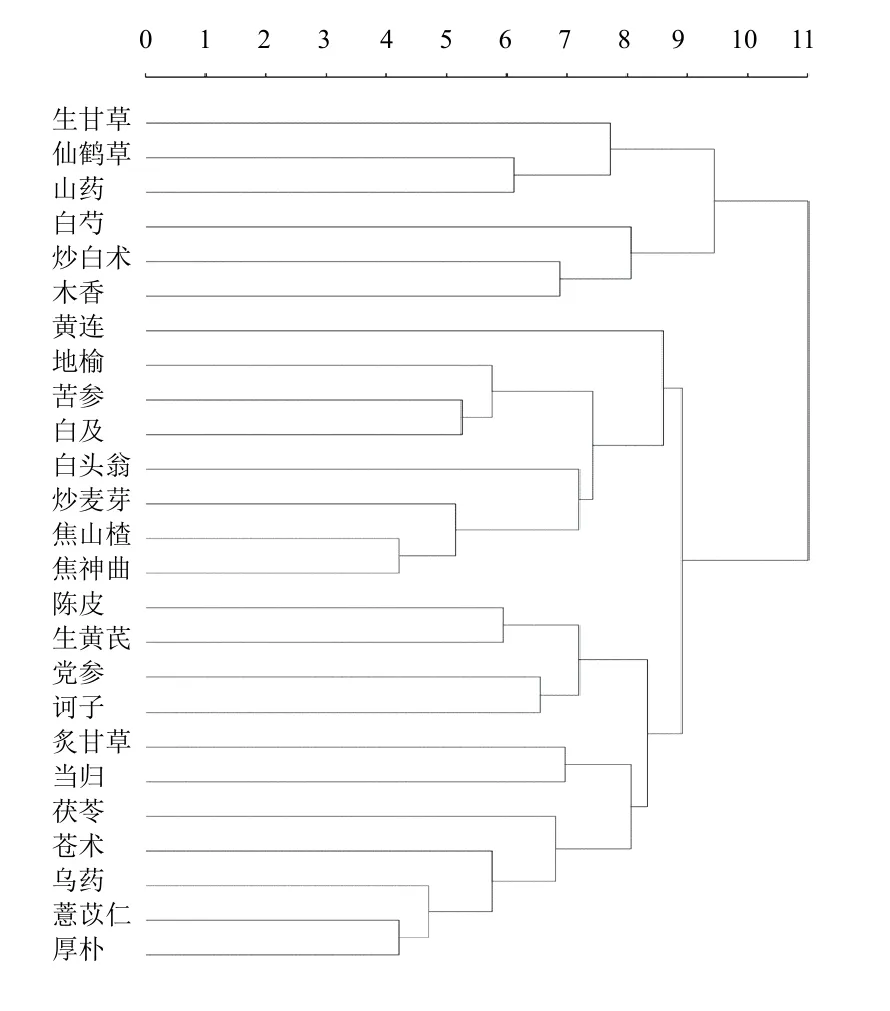

对前25味高频中药进行聚类分析,选择欧氏距离-最长距离法,结合中医理论获得6组聚类:①生甘草,仙鹤草,山药;②白芍,炒白术,木香;③黄连,地榆,苦参,白及,白头翁;④炒麦芽,焦山楂,焦神曲;⑤陈皮,生黄芪,党参,诃子;⑥炙甘草,当归,茯苓,苍术,乌药,薏苡仁,厚朴。见图1。

2.6.4 复杂网络分析

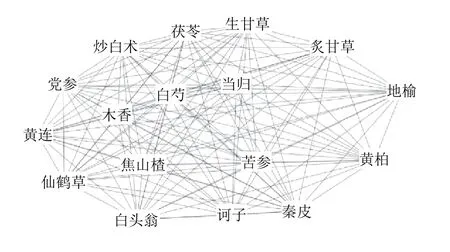

设置边权重>500进行复杂网络分析,得到中药核心组合:党参、炒白术、茯苓、白芍、当归、木香、黄连、仙鹤草、地榆、白头翁、诃子、苦参、秦皮、黄柏、焦山楂、生甘草、炙甘草。见图2。

图1 国医大师治疗UC处方高频中药聚类分析树状图

图2 国医大师治疗UC处方用药复杂网络核心组合

2.6.5 高频中药因子分析

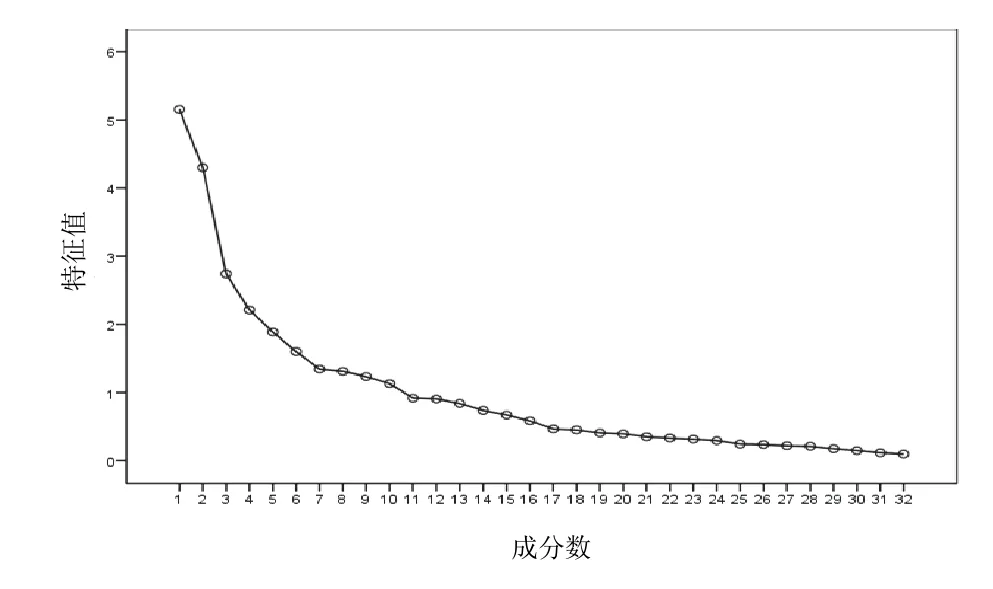

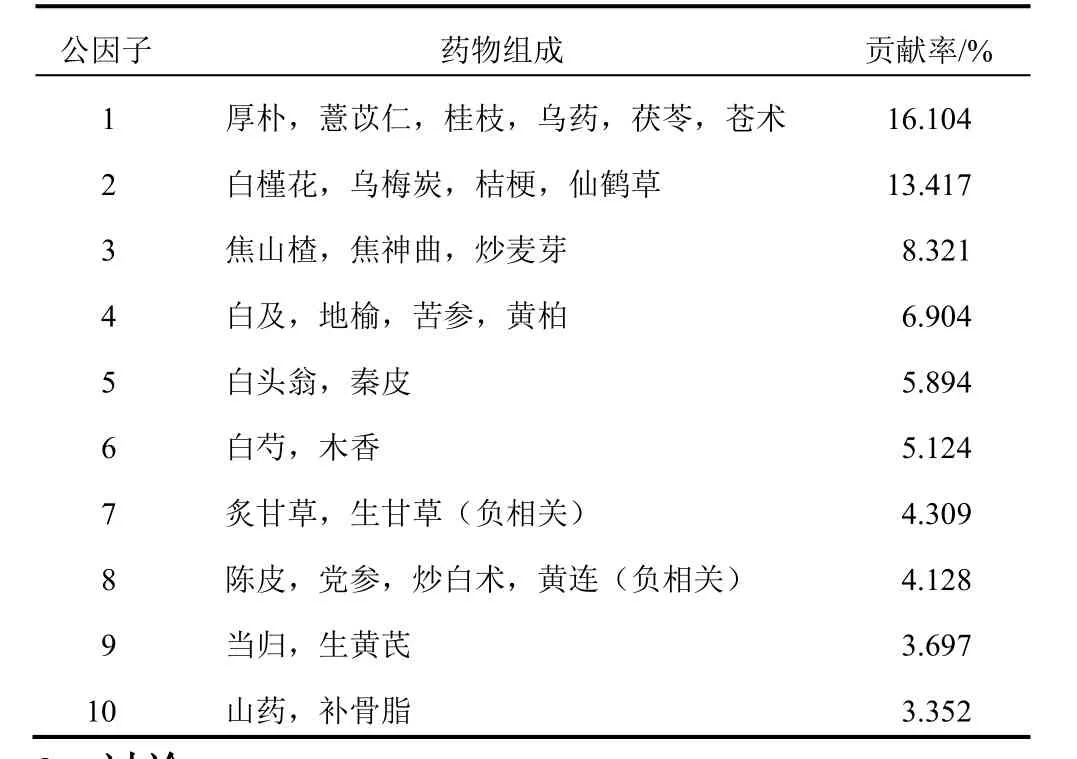

对频次≥20的前32味中药进行二分类法数据转换,进一步应用IBM SPSS Statistics 20.0软件选择“分析-降维-因子分析-主成分”对高频中药进行因子分析以提取常用中药组方,并结合中医理论对公因子的临床意义进行分析。KMO检验系数为0.664,Bartlett球形检验P=0.000,可以做因子分析。结合碎石图(见图3)共得到特征值>1的公因子10个(见表6),累积方差贡献率为71.576%,表明公因子具有代表性。

图3 国医大师治疗UC处方高频中药因子分析碎石图

表6 国医大师治疗UC处方高频药物公因子

3 讨论

根据UC临床表现,可归属中医学“痢疾”“久痢”“休息痢”范畴。目前认为UC的病因以素体脾气虚弱为主,饮食不节、外感六淫及情志失调是其主要诱因[21]。UC具有慢性复发性特点,在活动期与缓解期有不同临床表现,病理性质亦不相同,活动期多属实证,缓解期多为虚实夹杂。本研究中医证候统计结果显示,湿热内蕴、脾虚湿热出现频次最高,反映本病以脾虚为本、湿热为标的发病特点。“泄泻之本,无不由于脾胃”(《景岳全书·泄泻》)。脾虚则水液失于运化而为湿,湿浊交阻,清浊不分,热灼络损,混杂而下则见黏液脓血便。因此,治疗以健脾化湿为主,扶正祛邪,标本兼顾。药物归经统计结果显示,以足太阴脾经、足阳明胃经为主,提示本病虽病位在大肠,但以脾胃运化功能为根本。用药频次统计结果显示,排名前10位的药物以健脾药为主,如益气健脾的炒白术,行气健脾的木香,健脾渗湿的茯苓、薏苡仁,补脾益气的甘草,频次最高的药物组合为健脾行气的炒白术-木香。国医大师周仲瑛认为,本病“病变以脾虚为主,虽有湿邪兼寒兼热之变,但其根本仍为中阳不振,本虚标实”,故治疗应以健脾气为主[22]。

此外,中医证候与治法统计结果显示,肝郁、血瘀、气滞等病理因素在UC发病中亦不可忽视,临证当注意兼顾。肝郁明显者,加疏肝之品,如国医大师颜德馨主张从肝论治,认为“肝气横逆太过则脾伤,运化失和,则痛泻由生”,临证善用膈下逐瘀汤,以“清廓肠角之瘀积,推陈致新,使肠腑气血调达”[14]。气滞血瘀明显者可加调气行血之品,如当归、赤芍、牡丹皮等。久利有伤阴之弊,可加用白芍、乌梅等酸甘敛阴之品,又能缓解腹痛症状。病程日久,损及肾阳,兼见脾肾阳虚者,则加温肾固涩之品,如附子、补骨脂、炮姜炭等,健脾益肾以求本。

痢疾一病总不离湿热,故UC治疗常选用清肠泄热、凉血止痢之品,如仙鹤草、地榆、白头翁、白槿花、乌梅炭、马齿苋、槐花等。现代药理研究表明,此类中药具有收敛止血、缓解黏膜炎症、抑菌等作用[23-26]。从中药性味统计结果看,虽均用清肠化湿之品,但整体药性以温、平、寒为主,药味以苦、甘、辛为主,有平调寒热、辛开苦降之意。盖苦寒之药过则伤阳损阴,故往往用药量小,并佐以炮姜等品。此外,国医大师喜用炒炭炮制品以适应疾病特点。如乌梅炒炭后固涩作用增强,且能止血止痢;地榆、槐花、黄芩、黄柏炒炭后止血作用增强;大黄炒炭后峻下之力缓,又能止血止痢;侧柏叶、藕节炒炭后寒性减弱,收敛作用更强,用以止血;炮姜炒炭后偏于止血;金银花炒炭后重在清下焦及血分热毒;防风炒炭后长于止血,用于肠风便血。如刘完素所言“夫物各有性,制而用之,变而通之,施于品剂,其功用岂有穷哉”。药理学研究亦表明,药物炒炭后其相关成分发生变化,止血作用增强[26-27]。

UC为慢性疾病,大多病程长,呈现虚实夹杂的状态。湿邪内阻,脾虚失运,气血不循常道,往往导致气滞、血瘀等形成。若一味用涩肠止泻之品则有“闭门留寇”之弊。复杂网络分析结果显示,中药核心组合以健脾行气、清热燥湿药为主,固涩之品并非主要药物,体现国医大师临证注重疏泄导滞,推陈出新,所谓“通因通用”。治疗注重调气以行血,常选用木香、当归、陈皮等达到“行血则便脓自愈,调气则后重自除”之效。

本研究通过聚类分析及高频药物因子分析共得出6类组方及10个公因子,从整体上体现了以健脾、化湿、止痢为主的用药特点,二者结果有相似之处。公因子1“厚朴,薏苡仁,桂枝,乌药,茯苓,苍术”为健脾化湿组,与聚类结果6“炙甘草,当归,茯苓,苍术,乌药,薏苡仁,厚朴”类似,其中苍术、厚朴、薏苡仁、茯苓健脾胃化湿浊,桂枝通阳化气,气化则湿化,乌药顺气开郁散寒止痛。公因子2“白槿花,乌梅炭,桔梗,仙鹤草”为清肠止痢组,国医大师朱良春所创治疗UC经验方仙桔汤即有白槿花,认为其能迅速改善下焦湿热[28];乌梅炭涩肠止泻、止血,《杂病源流犀烛》用乌梅炭治大便下血不止;国医大师周仲瑛治痢喜用桔梗[22],认为桔梗有散肺气郁结、利肠腑通降之功,可治“下利腹痛”(《本草备要》);仙鹤草收敛止血止痢,《滇南本草》载其用于日久赤白血痢。公因子3“焦山楂,焦神曲,炒麦芽”为消导助运组,与聚类结果4相同,UC以脾虚为本,脾不运则水谷不化,精微无源,故加消导助运之品以促进水谷精微吸收,从而扶正以祛邪。公因子4“白及,地榆,苦参,黄柏”为清热燥湿、凉血止血组,可用于湿热痢。公因子5“白头翁,秦皮”为清热止痢组,二者相伍见于《伤寒论》白头翁汤,“治下焦虚热而利者,取苦以涩之之意”(《本草汇言》)。现代药理学研究表明,白头翁汤能缓解结肠黏膜炎症[23],白头翁有效成分白头翁皂苷D可通过下调PI3K/AKT/mTOR信号通路相关蛋白表达,缓解黏膜炎症[29]。公因子6“白芍,木香”为行气止痛止痢组,与聚类结果2“白芍,炒白术,木香”类似,二者配伍见于芍药汤。公因子7“炙甘草,生甘草”为调和药组,同时有补脾益气之功。公因子8“陈皮,党参,炒白术,黄连”为健脾清热燥湿组,UC以脾虚为本,湿热为标,《神农本草经》即有黄连治痢的记载,常用方剂有香连丸、姜连散等,现代研究表明黄连主要成分小檗碱可用于治疗UC[30-31]。公因子9“当归,生黄芪”为补气生血组,为当归补血汤组成,黄芪补肺脾之气以资生血之源,伍以当归养血和营,“阳生阴长,气旺血生”(《内外伤辨惑论》)。公因子10“山药,补骨脂”为健脾补肾组,UC日久往往累及脾肾,又“肾主二便”,故配补骨脂、山药以补肾健脾、助阳止泻。

国医大师临床经验是中医传承与发展的宝贵财富,对其进行数据挖掘研究有助于引领后学。从本研究结果可以看出,国医大师治疗UC主以健脾化湿,常选用茯苓、苍术等健脾而不碍脾之品,同时注意配伍行气之品,静中有动,体现了本病脾虚湿蕴(热)的特点。湿热在UC中广泛存在,选方用药不可单用苦寒清热之品,否则易伤阳气,导致湿热内伏,疾病缠绵难愈,久泻致虚者更是如此。本研究基于国医大师医案挖掘,对临床治疗UC选方用药具有一定的指导意义,但临床应用需辨证论治,不可拘泥。