丛枝菌根真菌与沙棘对露天矿排土场的联合改良效应

苗春光,杨惠惠,毕银丽,3,宋子恒,郭 楠

(1.国家能源集团煤炭产业运营管理中心计划发展处,北京 100011;2.中国矿业大学(北京) 煤炭资源与安全开采国家重点实验室,北京 100083;3.西安科技大学 西部矿山生态环境修复研究院,陕西 西安 710054)

露天煤矿开采简单高效,是我国东部草原区主要的开采方式,煤炭开采提供能源的同时也对当地草原生态环境造成一定影响和危害[1-3]。东部草原区为典型生态脆弱区,土壤瘠薄,露天开采产生的排土场导致土层结构扰动严重,可能会由于土壤松动产生裂缝、冲沟、塌陷等问题,从而导致土壤养分、水分分配不均,严重的会导致土壤养分的淋溶和水分的流失,复垦基质质地黏重,使植物难以生长、生态难以恢复[4]。植被恢复是一项系统工程,只有植物、土壤和微生物形成优质的协作体系,才能够真正地改善生态环境。因此,通过一定手段改善根际土壤微环境就变得尤为重要[5]。

丛枝菌根真菌(AMF)是一种土壤微生物,能够定殖在宿主植物根部,与植物根系形成共生[6-7],进而形成一种可以增加根系养分吸收范围的菌丝网络,提高植物对外界胁迫的抗性[8-11],特别是在压实度较高的露天排土场,接菌可以促进植物生长和提高矿山复垦区的植被恢复率[12]。与将丛枝菌根真菌接种到表土中相比,在黏土中接菌可以更好地促进植物生长,增加养分有效性[13-14]。同时,丛枝菌根真菌作为一种生物改良剂,可以有效地改善土壤结构,促进植物在正常和胁迫条件下生长[15-16],促进植物侧根发育,增加根系数量,形成菌丝网络,进而扩大植物对水分和养分的摄取范围[17-20]。

本研究针对宝日希勒露天煤矿开采过程中重建排土场上存在的土壤养分瘠薄,复垦基质较为黏重,植被存活率低、生长发育迟缓的问题,将丛枝菌根真菌与沙棘联合,分析丛枝菌根真菌对沙棘生长的影响,以及接种丛枝菌根真菌后沙棘对矿区退化土壤的改良效应,以期为形成土壤–植物–微生物三位一体修复方式的排土场修复方法提供理论和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地点

试验地为宝日希勒露天煤矿排土场720平台,该地区位于内蒙古自治区呼伦贝尔市东北部,年平均气温为–2.1℃左右,年降水量220~320 mm,蒸发量大于2 200 mm,蒸发量显著大于降水量,植物以草本为主。

1.2 试验材料

试验区域排土场铺设两层土壤,下层为取自露天煤矿埋深16 m处的黑黏土,土壤黏粒质量分数为92.01%,铺设厚度为50 cm;上层为矿区原草原土,铺设厚度为20 cm。供试菌种为中国矿业大学(北京)微生物复垦实验室扩繁的摩西管柄囊霉(Funneliformis mosseae),供试植物为适应当地环境的耐寒、耐旱沙棘(Hippophae rhamnoides),种植初期其根系主要分布在上层草原土中。草原土基本性状为:pH 8.54,电导率187.2 ms/cm,最大持水量35.23%,有机质31.65 g/kg,碱解氮124.37 mg/kg,有效磷13.71 mg/kg,速效钾93.92 mg/kg。2018年10月将沙棘植入试验区内越冬。

1.3 试验设计和管理

在露天矿排土场选择2块区域种植沙棘,分别标记为接菌区(+M)和未接菌对照区(CK),沙棘栽种间距为2 m×1 m;其中,+M区域沙棘2 954株,每株播撒菌剂50 g于沙棘根部;CK区域沙棘2 051株。在2个试验区域内分别按照“S”型选取10株生长初始状态相似的待测植物,在其根旁埋入根管,用于监测植物根系发育。于2019年7月植物返青后,使用CI-600根系原位监测系统对选定植物根系进行监测。生长期内使用滴灌模式进行4次均匀浇水管理。

1.4 测定项目和方法

植物根系监测:将CI-600 根系原位监测连接到笔记本电脑上,将CCD线性扫描探头深入有机玻璃制成的透明根管中,由计算机控制探头360°旋转扫描植物根系发育及土壤剖面情况,扫描完成后将探头提到下一个扫描位进行扫描。土壤平面以下共计3个扫描位,可以反映出根管周围植物根系的生长状况,扫描完成后对图片进行保存。利用根系分析软件WinRHIZO Tron MF对得到的图像进行处理,获取植物根系数据。

球囊霉素的提取和测定按照文献[5]描述的方法。菌根侵染率使用曲利苯蓝染色法测定[21];土壤有机质采用重铬酸钾外加热法测定[22];速效磷采用钼锑抗比色法测定[23];土壤磷酸酶活性测定采用Tabatabai &Brimner法[24]。

1.5 数据分析

数据处理采用SPSS 12.0进行分析(p<0.05),使用Origin 8.0和Sigmaplot 11进行绘图。

2 丛枝菌根真菌对沙棘的影响结果与讨论

2.1 沙棘生长影响

从2018年10月起选择初始高度45 cm的60株沙棘进行定位监测,从表1中可以看出,至2019年7月,+M沙棘生长超过15 cm,平均株高达65 cm;CK沙棘生长接近10 cm,平均高度为54 cm,+M沙棘的株高比CK组提高了20%。丛枝菌根真菌显著地促进了沙棘的生长,接菌处理下沙棘的株高显著高于未接菌处理的。+M处理的沙棘平均冠幅为46 cm,未接菌的为38 cm,接菌组(+M)沙棘的冠幅比对照组处理(CK)提高了21%,冠幅差异达显著水平。沙棘生长速度快、耐寒、耐旱,根系发达,可以有效适应排土场环境。排土场海拔相对较高、植被覆盖率低、风大、土壤结构复杂,不适应种植大型乔木,而种植草本的恢复则主要靠经常性的人工干预,为了增强环境的自修复能力,沙棘有潜力成为露天矿排土场生态恢复的重要先锋植物。同时,将沙棘与菌剂相结合,可以有效促进沙棘的生长,缩短生态恢复时间,降低修复成本,因此,在露天矿排土场使用植物–微生物结合修复技术可以在植被恢复时产生较高的价值。

表1 不同处理中沙棘的株高和冠幅Table 1 Height and crown of Hippophae rhamnoides in different treatments

2.2 沙棘根系发育影响

植物根系原位监测具体数据见表2。由表2可以看出,接菌处理(+M)中沙棘侵染率高达86.7%,高于CK中沙棘的侵染率26.7%,表明原始土壤中土著丛枝菌根真菌对沙棘的侵染能力低下,因此,有必要利用人工手段增加沙棘的侵染率。接菌丛枝菌根真菌后,沙棘根系的侵染率高,说明沙棘和丛枝菌根真菌可以有效地形成共生体,植物生长发育得到了有效促进。在植物生长过程中,植物根系在固定植物、吸收养分方面起着决定性作用。本试验利用CI-600根系监测系统对沙棘根系进行扫描发现,+M处理的沙棘根系在根长、根面积、根体积、根尖数等指标上均显著高于CK(表2),+M处理的根长和根体积分别为CK的1.46倍和1.97倍。由于露天矿相对地势较高,排土场常年大风,植物的根系发育对于植物抗逆境尤为重要。同时,排土场土壤贫瘠,土质结构复杂,也需要植物拥有强大的养分和水分吸收能力。而接种丛枝菌根真菌刺激了根系发育[17],增加根的长度,增加投影面积,有利于扩大营养吸收范围,可以有效地帮助植物获取较多的养分和水分。沙棘和丛枝菌根真菌形成良好的共生体可以有效增加沙棘的抗逆性[18],在寒、旱、大风条件下依然保持良好的生长状态。因此,将本试验中使用的菌剂与沙棘联合使用,有利于促进露天矿排土场的植被恢复。

表2 接种菌根对沙棘根系发育的影响Table 2 Effects of AM fungi inoculation on root development of Amorpha fruticose

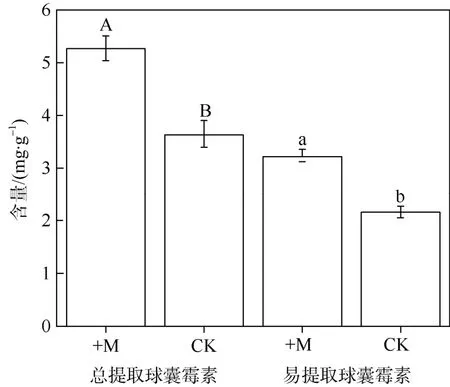

2.3 沙棘根际土壤球囊霉素的影响

球囊霉素对增加土壤有机碳和改善土壤团聚体有着重要作用[25]。从图1可以看出,+M处理的总球囊霉素含量为5.27 mg/g,CK处理总球囊霉素含量为3.63 mg/g,+M处理为CK处理的1.45倍,呈显著差异。同时,接种丛枝菌根真菌后,沙棘根际的易提取球囊霉素含量也有显著提高。+M处理的易提取球囊霉素含量为3.22 mg/g,CK处理为2.16 mg/g,达到了差异显著水平。结果表明,丛枝菌根真菌与沙棘可有效改善排土场土质结构差、土壤养分低的条件,对排土场生态恢复具有重要意义。

图1 丛枝菌根真菌对根际土壤球囊霉素含量的影响Fig.1 Effects of AMF inoculation on glomalin in rhizosphere soil

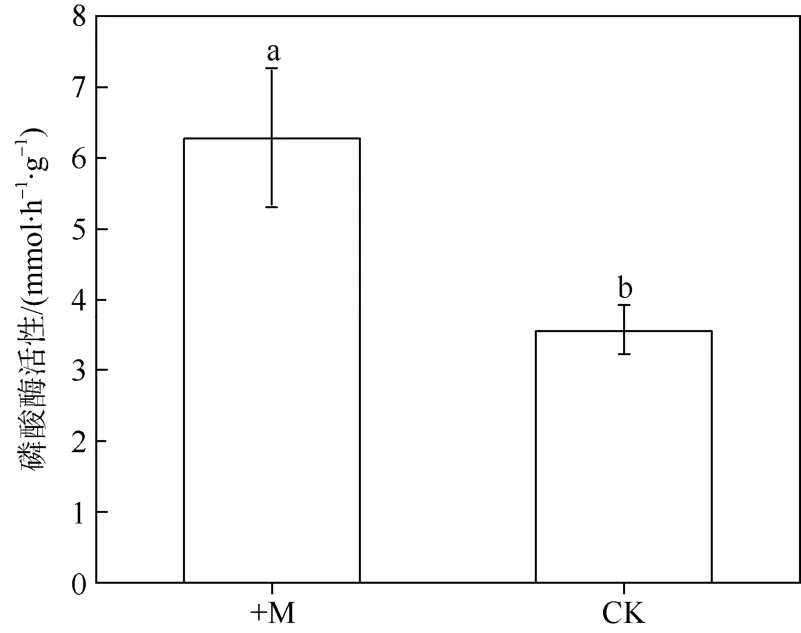

2.4 沙棘根际土壤速效磷和磷酸酶活性影响

土壤磷酸酶活性可以表示土壤中磷元素的有效转化能力[7]。从图2可以看出,+M处理的磷酸酶活性是CK处理的1.76倍,呈差异显著水平(p<0.05)。沙棘能够从土壤中摄取的磷元素主要为速效磷,从图3可以看出,+M处理的沙棘根际土壤速效磷含量显著高于CK处理的,这是由于丛枝菌根真菌扩大了养分的吸收范围,刺激土壤酶活性,土壤中更多养分被释放出来,使植物可以从土壤中摄取更多养分。接种丛枝菌根真菌能够显著提高土壤酸性磷酸酶活性,增加土壤速效磷含量及磷元素的转化,能够有效改善土壤肥力[26]。

图2 接种菌根对根际土壤磷酸酶的影响Fig.2 Effects of AMF inoculation on acid phosphatase activity in rhizosphere soil

图3 接种菌根对根际土壤速效磷含量的影响Fig.3 Effects of AMF inoculation on available P in rhizosphere soil

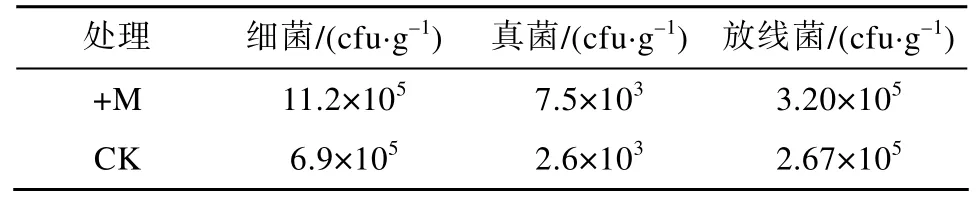

2.5 沙棘根际微生物影响

宝日希勒露天煤矿排土场土地沙化严重,养分贫瘠,需要对土壤微环境进行修复。土壤中丰富的土壤微生物是生态系统中不可或缺的一部分,是养分循环的“发动机”[27]。在对沙棘进行接菌9个月后,沙棘根际的细菌、真菌、放线菌数量均发生了显著变化(表3)。其中,+M处理的细菌、真菌和放线菌数量都显著高于CK处理的。可能是因为丛枝菌根真菌促进了土壤中的微生物活性[27],进而增加土壤微生物数量。因此,沙棘接种丛枝菌根真菌能够有效提高土壤中的微生物数量,这对露天矿排土场土壤微环境的恢复具有重要意义。

表3 不同处理植物根际微生物数量的变化Table 3 Microbe population changes in different treatments

3 结论

a.丛枝菌根真菌显著促进了沙棘地上和地下部分的生长,有效地与沙棘根系形成共生关系,促进根系发育,接菌区的根长和根体积分别为未接菌区的1.46倍和1.97倍,对土质较为黏重的露天排土场生态修复有推广价值。

b.接菌处理有效改善了排土场土壤养分和土壤质量,提高了沙棘根系土壤中磷酸酶活性,磷酸酶活性是未接菌的1.76倍,植物生长状态更好,同时也激活了土壤中更多的速效磷养分。

c.接种丛枝菌根真菌显著提高了排土场土壤的微生物数量,进而增加土壤中微生物活性,将对土壤微生态的恢复与土壤功能的改善具有积极意义。